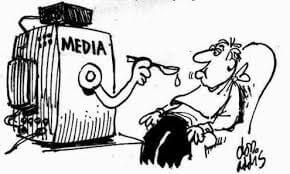

O poder real não é democrático. Como podemos continuar nos satisfazendo com essa aparência de democracia? Isso tudo nos leva a algo surpreendente: um planeta de ricos. Não é que não haja pobres, mas sim que o critério será a riqueza, não o conhecimento, não a sabedoria, não a sensibilidadeJosé Saramago

domingo, 24 de setembro de 2023

Aparência de democracia

Era um dia frio...

Era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios batiam treze horas. Winston Smith, o queixo fincado no peito numa tentativa de fugir ao vento impiedoso, esgueirou-se rápido pelas portas de vidro da Mansão Vitória; não porém com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero.

O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais para exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de um metro de largura: o rosto de um homem de uns quarenta e cinco anos, com espesso bigode preto e traços rústicos, mas atraentes. Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador. Raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas, e agora a eletricidade era desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia, preparatória da Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, que tinha trinta e nove anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O GRANDE IRMÃO ZELA POR TI, dizia a legenda.

Dentro do apartamento uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro gusa. A voz saía de uma placa metálica retangular semelhante a um espelho fosco, embutido na parede direita. Winston torceu um comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho (chamava-se teletela) podia ter o volume reduzido, mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela: uma figura miúda, frágil, a magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul que era o uniforme do Partido. O cabelo era muito louro, a face naturalmente sanguínea, e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara.

Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos redemoinhos de vento levantavam em pequenas espirais poeira e papéis rasgados, e embora o sol brilhasse e o céu fosse dum azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um cartaz na casa defronte, O GRANDE IRMÃO ZELA POR TI, dizia o letreiro, e os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua outro cartaz, rasgado num canto, estalava ao vento, ora cobrindo ora descobrindo a palavra INGSOC. Na distância um helicóptero desceu beirando os telhados, pairou uns momentos como uma varejeira e depois se afastou num vôo em curva. Era a Patrulha da Polícia, espiando pelas janelas do povo. Mas as patrulhas não tinham importância. Só importava a Polícia do Pensamento.

Por trás de Winston a voz da teletela ainda tagarelava a respeito do ferro gusa e da superação do Nono Plano Trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho; além do mais, enquanto permanecesse no campo de visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que freqüência, ou que periodicidade, a Polícia do Pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo. Era concebível, mesmo, que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é que podia ligar determinada linha, no momento que desejasse. Tinha-se que viver - e vivia-se por hábito transformado em instinto na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro.

Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro, conquanto até as costas pudessem falar. A um quilômetro dali o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se, alvo e enorme, sobre a paisagem fuliginosa. Era isto, pensou ele com uma vaga repugnância - isso era Londres, cidade principal da Pista Nº 1, por sua vez a terceira entre as mais populosas províncias da Oceania. Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se Londres sempre tivera aquele aspecto. Haviam existido sempre aquelas apodrecidas casas do século dezenove, os flancos reforçados com espeques de madeira, janelas com remendos de cartolina e os telhados com chapa de ferro corrugado, e os muros doidos dos jardins, descaindo em todas as direções? E as crateras de bombas onde o pó de reboco revoluteava no ar e o mato crescia ao acaso sobre os montes de escombros; e os lugares onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e tinham nascido sórdidas colônias de choças de madeira que mais pareciam galinheiros? Mas era inútil, não conseguia se lembrar: nada sobrava de sua infância, exceto uma série de quadros fortemente iluminados, que se sucediam sem pano de fundo e eram quase ininteligíveis.

O Ministério da Verdade - ou Miniver, em Novilíngua - era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se, terraço sobre terraço, trezentos metros sobre o solo. De onde estava, Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os três lemas do Partido: GUERRA É PAZ. LIBERDADE É ESCRAVIDÃO. IGNORÂNCIA É FORÇA. Constava que o Ministério da Verdade continha três mil aposentos sobre o nível do solo, e correspondentes ramificações no sub-solo. Espalhados por Londres havia outros três edifícios de aspecto e tamanho semelhantes. Dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que do telhado da Mansão Vitória era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as sedes dos quatro Ministérios que entre si dividiam todas as funções do governo: o Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversões, instrução e belas artes; o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra; o Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem; e o Ministério da Fartura, que acudia às atividades econômicas. Seus nomes, em Novilíngua: Miniver, Minipaz, Miniamo e Minifarto.

O Ministério do Amor era realmente atemorizante. Não tinha janela alguma. Winston nunca estivera lá, nem a menos de um quilômetro daquele edifício. Era um prédio impossível de entrar, exceto em função oficial, e assim mesmo atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras. Até as ruas que conduziam às suas barreiras externas eram percorridas por guardas de cara de gorila e fardas negras, armados de porretes articulados.

Winston voltou-se abruptamente. Afivelara no rosto a expressão de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. Atravessou o cômodo e entrou na cozinha minúscula. Saindo do Ministério àquela hora, sacrificara o almoço na cantina, e sabia que não havia na casa mais alimento que uma fatia de pão escuro, que seria a sua refeição matinal, no dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco em que se lia GIN VITÓRIA. Tinha um cheiro enjoado, oleoso, como de vinho de arroz chinês. Winston serviu-se de quase uma xícara de gim, contraiu-se para o choque e engoliu-a de vez, como uma dose de remédio.

Instantaneamente, ficou com o rosto rubro, e os olhos começaram a lacrimejar. A bebida parecia ácido nítrico, e ao bebê-la tinha-se a impressão exata de ter levado na nuca uma pancada com um tubo de borracha. No momento seguinte, porém, a queimação na barriga amainou e o mundo lhe pareceu mais ameno. Tirou um cigarro da carteira de CIGARROS VITÓRIA e imprudentemente segurou-o na vertical, com que todo o fumo caiu ao chão. Puxou outro cigarro, com mais cuidado. Voltou à sala de estar e sentou-se a uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou uma caneta, um tinteiro, e um livro em branco, de lombo vermelho e capa de cartolina mármore.

Por um motivo qualquer, a teletela da sala fora colocada em posição fora do comum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, donde poderia dominar todo o aposento, fora posta na parede mais longa, diante da janela. A um dos seus lados ficava a pequena reentrância onde Winston estava agora sentado, e que, na construção do edifício, fora provavelmente destinada a uma estante de livros. Sentando-se nessa alcova, e mantendo-se junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que respeitava à vista. Naturalmente, podia ser ouvido mas, contanto que permanecesse naquela posição, não podia ser visto.

Em parte, fora a extraordinária topografia do cômodo que lhe sugerira o que agora se dispunha a fazer, mas fora também sugerido pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um livro lindo. O papel macio, cor de creme, ligeiramente amarelado pelo tempo, era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos quarenta anos. Era de ver, entretanto, que devia ser muito mais antigo. Vira-o na vitrina de um triste bricabraque num bairro pobre da cidade (não se lembrava direito do bairro) e fora acometido imediatamente do invencível desejo de possuí-lo. Os membros do Partido não deviam entrar em lojas comuns (“transacionar no mercado livre,” dizia-se), mas o regulamento não era estritamente obedecido, porque havia várias coisas, como cordões de sapatos e giletes, impossíveis de conseguir de outra forma. Relanceara o olhar pela rua e depois entrara, comprando o caderno por dois dólares e cinquenta. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para nenhum propósito definido. Levara-o para casa, às escondidas, na sua pasta. Mesmo sendo em branco, o papel era propriedade comprometedora.

O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato ilegal (nada mais era ilegal, pois não havia mais leis), porém, se descoberto, havia razoável certeza de que seria punido por pena de morte, ou no mínimo vinte e cinco anos num campo de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usada, mesmo em assinaturas, e ele conseguira uma, furtivamente, com alguma dificuldade, apenas por sentir que o belo papel creme merecia uma pena de verdade em vez de ser riscado por um lápis-tinta. Na verdade, não estava habituado a escrever a mão. Exceto recados curtíssimos, o normal era ditar tudo ao falaescreve, o que naturalmente era impossível no caso. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo.

George Orwell, "1984"

O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais para exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de um metro de largura: o rosto de um homem de uns quarenta e cinco anos, com espesso bigode preto e traços rústicos, mas atraentes. Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador. Raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas, e agora a eletricidade era desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia, preparatória da Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, que tinha trinta e nove anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O GRANDE IRMÃO ZELA POR TI, dizia a legenda.

Dentro do apartamento uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro gusa. A voz saía de uma placa metálica retangular semelhante a um espelho fosco, embutido na parede direita. Winston torceu um comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho (chamava-se teletela) podia ter o volume reduzido, mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela: uma figura miúda, frágil, a magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul que era o uniforme do Partido. O cabelo era muito louro, a face naturalmente sanguínea, e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara.

Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos redemoinhos de vento levantavam em pequenas espirais poeira e papéis rasgados, e embora o sol brilhasse e o céu fosse dum azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um cartaz na casa defronte, O GRANDE IRMÃO ZELA POR TI, dizia o letreiro, e os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua outro cartaz, rasgado num canto, estalava ao vento, ora cobrindo ora descobrindo a palavra INGSOC. Na distância um helicóptero desceu beirando os telhados, pairou uns momentos como uma varejeira e depois se afastou num vôo em curva. Era a Patrulha da Polícia, espiando pelas janelas do povo. Mas as patrulhas não tinham importância. Só importava a Polícia do Pensamento.

Por trás de Winston a voz da teletela ainda tagarelava a respeito do ferro gusa e da superação do Nono Plano Trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho; além do mais, enquanto permanecesse no campo de visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que freqüência, ou que periodicidade, a Polícia do Pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo. Era concebível, mesmo, que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é que podia ligar determinada linha, no momento que desejasse. Tinha-se que viver - e vivia-se por hábito transformado em instinto na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro.

Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro, conquanto até as costas pudessem falar. A um quilômetro dali o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se, alvo e enorme, sobre a paisagem fuliginosa. Era isto, pensou ele com uma vaga repugnância - isso era Londres, cidade principal da Pista Nº 1, por sua vez a terceira entre as mais populosas províncias da Oceania. Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se Londres sempre tivera aquele aspecto. Haviam existido sempre aquelas apodrecidas casas do século dezenove, os flancos reforçados com espeques de madeira, janelas com remendos de cartolina e os telhados com chapa de ferro corrugado, e os muros doidos dos jardins, descaindo em todas as direções? E as crateras de bombas onde o pó de reboco revoluteava no ar e o mato crescia ao acaso sobre os montes de escombros; e os lugares onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e tinham nascido sórdidas colônias de choças de madeira que mais pareciam galinheiros? Mas era inútil, não conseguia se lembrar: nada sobrava de sua infância, exceto uma série de quadros fortemente iluminados, que se sucediam sem pano de fundo e eram quase ininteligíveis.

O Ministério da Verdade - ou Miniver, em Novilíngua - era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se, terraço sobre terraço, trezentos metros sobre o solo. De onde estava, Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os três lemas do Partido: GUERRA É PAZ. LIBERDADE É ESCRAVIDÃO. IGNORÂNCIA É FORÇA. Constava que o Ministério da Verdade continha três mil aposentos sobre o nível do solo, e correspondentes ramificações no sub-solo. Espalhados por Londres havia outros três edifícios de aspecto e tamanho semelhantes. Dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que do telhado da Mansão Vitória era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as sedes dos quatro Ministérios que entre si dividiam todas as funções do governo: o Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversões, instrução e belas artes; o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra; o Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem; e o Ministério da Fartura, que acudia às atividades econômicas. Seus nomes, em Novilíngua: Miniver, Minipaz, Miniamo e Minifarto.

O Ministério do Amor era realmente atemorizante. Não tinha janela alguma. Winston nunca estivera lá, nem a menos de um quilômetro daquele edifício. Era um prédio impossível de entrar, exceto em função oficial, e assim mesmo atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras. Até as ruas que conduziam às suas barreiras externas eram percorridas por guardas de cara de gorila e fardas negras, armados de porretes articulados.

Winston voltou-se abruptamente. Afivelara no rosto a expressão de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. Atravessou o cômodo e entrou na cozinha minúscula. Saindo do Ministério àquela hora, sacrificara o almoço na cantina, e sabia que não havia na casa mais alimento que uma fatia de pão escuro, que seria a sua refeição matinal, no dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco em que se lia GIN VITÓRIA. Tinha um cheiro enjoado, oleoso, como de vinho de arroz chinês. Winston serviu-se de quase uma xícara de gim, contraiu-se para o choque e engoliu-a de vez, como uma dose de remédio.

Instantaneamente, ficou com o rosto rubro, e os olhos começaram a lacrimejar. A bebida parecia ácido nítrico, e ao bebê-la tinha-se a impressão exata de ter levado na nuca uma pancada com um tubo de borracha. No momento seguinte, porém, a queimação na barriga amainou e o mundo lhe pareceu mais ameno. Tirou um cigarro da carteira de CIGARROS VITÓRIA e imprudentemente segurou-o na vertical, com que todo o fumo caiu ao chão. Puxou outro cigarro, com mais cuidado. Voltou à sala de estar e sentou-se a uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou uma caneta, um tinteiro, e um livro em branco, de lombo vermelho e capa de cartolina mármore.

Por um motivo qualquer, a teletela da sala fora colocada em posição fora do comum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, donde poderia dominar todo o aposento, fora posta na parede mais longa, diante da janela. A um dos seus lados ficava a pequena reentrância onde Winston estava agora sentado, e que, na construção do edifício, fora provavelmente destinada a uma estante de livros. Sentando-se nessa alcova, e mantendo-se junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que respeitava à vista. Naturalmente, podia ser ouvido mas, contanto que permanecesse naquela posição, não podia ser visto.

Em parte, fora a extraordinária topografia do cômodo que lhe sugerira o que agora se dispunha a fazer, mas fora também sugerido pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um livro lindo. O papel macio, cor de creme, ligeiramente amarelado pelo tempo, era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos quarenta anos. Era de ver, entretanto, que devia ser muito mais antigo. Vira-o na vitrina de um triste bricabraque num bairro pobre da cidade (não se lembrava direito do bairro) e fora acometido imediatamente do invencível desejo de possuí-lo. Os membros do Partido não deviam entrar em lojas comuns (“transacionar no mercado livre,” dizia-se), mas o regulamento não era estritamente obedecido, porque havia várias coisas, como cordões de sapatos e giletes, impossíveis de conseguir de outra forma. Relanceara o olhar pela rua e depois entrara, comprando o caderno por dois dólares e cinquenta. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para nenhum propósito definido. Levara-o para casa, às escondidas, na sua pasta. Mesmo sendo em branco, o papel era propriedade comprometedora.

O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato ilegal (nada mais era ilegal, pois não havia mais leis), porém, se descoberto, havia razoável certeza de que seria punido por pena de morte, ou no mínimo vinte e cinco anos num campo de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usada, mesmo em assinaturas, e ele conseguira uma, furtivamente, com alguma dificuldade, apenas por sentir que o belo papel creme merecia uma pena de verdade em vez de ser riscado por um lápis-tinta. Na verdade, não estava habituado a escrever a mão. Exceto recados curtíssimos, o normal era ditar tudo ao falaescreve, o que naturalmente era impossível no caso. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo.

George Orwell, "1984"

Refugiados do clima

No discurso do Estado da União – que não passou de um enumerar elogioso das medidas tomadas pela atual Presidente e a sua equipa, num claro lançamento de recandidatura –, Ursula von der Leyen tentou passar com um discurso redondo ao largo da crise dos refugiados.

Esta semana, porém, não lhe restou outro remédio senão vir a terreiro falar do “elefante na sala” perante mais um desastre ambiental.

Em menos dum mês, dois acontecimentos naturais de grandes proporções provocaram, como era de prever, uma nova onda de deslocados.

Marrocos (com cerca de três mil mortos) e a Líbia (com o esmagador número que pode chegar aos 25 mil) irão enfrentar um inverno que fustigará os sobreviventes e os arremessará rumo ao desconhecido, na esperança de sobreviver.

A vaga ainda não se faz sentir em toda a sua dimensão porquanto os dramas são ainda muito recentes, mas não restam dúvidas nem tão pouco é difícil antever o êxodo que dai resultará.

A solução proposta pela srª presidente da Comissão Europeia, depois de anos sem conseguir colocar em prática uma real política de migração e asilo europeia, é, mais uma vez, musculada.

A solução proposta pela srª presidente da Comissão Europeia, depois de anos sem conseguir colocar em prática uma real política de migração e asilo europeia, é, mais uma vez, musculada.

Para tal, afirma, lançará mão da polícia de fronteira europeia, a FRONTEX, de forma a “devolver aos países de origem” todos os que cheguem às costas europeias e que não reúnam os requisitos para serem considerados refugiados. Faz ainda mais uma promessa, tantas vezes já quebrada, de ajuda suplementar a Itália e, sobretudo, a Lampedusa que sofrerá este impacto em primeira mão.

Isto no que se refere à Líbia, pois que, em relação a Marrocos, estou em crer que a tal rota do Algarve que não existe acabe por ser a grande porta de entrada.

A Srª van der Leynen não está completamente errada no que se refere ao controlo da entrada destas vagas humanas na Europa. Naturalmente que ninguém pretende uma Europa de portas escancaradas nem a transbordar de população sem condições. Mas estes dois cenários estão muito longe da realidade e não é sério nem humano utilizá-los para justificar a total incapacidade da Europa em lidar com o assunto a uma só voz e de maneira eficaz.

Como também não é sério dizer-se que com medidas musculadas que “empurrem” pessoas em desespero para lugares sem futuro à vista seja forma de combater o tráfico de seres humanos e o contrabando de migrantes. Medidas semelhantes e recentes mostram exatamente o contrário e acentuam a degradação cada vez maior da solidariedade.

A velhinha Convenção de Genebra definiu “refugiado” como alguém com “receio fundamentado de perseguição” por força duma série de circunstâncias devidamente enumeradas.

No entretanto, o tempo passou e o mundo tornou-se muito diferente. O maior inimigo das populações em regiões deprimidas é a alteração climática e essa não consta como razão que faça perigar, física ou mesmo moralmente, e como tal não torna ninguém elegível como refugiado! A figura de refugiado climático não existe na lei. Apenas na natureza.

Como tal, aos guardas de fronteira, mais não resta senão acompanhar os barcos de volta à costa Líbia ou simplesmente ficar a olhar sem agir, deixando que o mar se encarregue de resolver o assunto.

Nem uma palavra sobre apoio ao retorno, ou à fixação das pessoas através da cooperação na reconstrução das zonas atingidas.

A Europa que temos enxota como se fossem insetos os que, muitas vezes por culpa das políticas externas da própria União, sucumbem a catástrofes naturais ou guerras fratricidas.

Já parámos para pensar o que sucederia se fossemos nós também vítimas de tais fenómenos imprevisíveis?

Será que podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que as nossas eclusas e barragens aguentariam um desastre semelhante às inundações na Líbia? Quantas cidades ficariam submersas? Quantos seriam os que fugiriam dessas regiões?

E o “grande sismo” que tem povoado os nossos pesadelos desde há séculos, que resultado teria?

Os apoios de primeira linha seriam essenciais, mas não suficientes, para o “dia seguinte”, o momento em que é preciso retomar a vida, tratar da família, alimentá-la, dar-lhe um teto, prover-lhe educação e saúde.

Com que apoios contaríamos?

Ah, sim, a Europa seria solidária com os seus. Mas… quem são os seus? Quem definiu, e em que momento, a cor, o credo, a língua ou o país dos que devem ser salvos?

Oiço já os coros dos que afirmam que a “caridade começa em casa”.

Então façamos mais um exercício de imaginação e pensemos no que sucederia se uma calamidade com a dimensão das inundações na Líbia atingisse a Península Ibérica e toda a Europa Central. Onde ficaria a casa europeia?

Se não assumirmos que o mundo é a nossa casa, estamos todos condenados a sermos refugiados mais cedo ou mais tarde.

E enquanto a Europa não for mais que um mercado de burocratas em gabinetes almofadados, nunca será uma União.

Até por isso as eleições europeias são as mais importantes dos próximos anos. Elas irão definir os conceitos de solidariedade e união, de pertença e igualdade, de partilha. Irão esclarecer se sobreviveremos como bloco, não apenas económico ou estratégico, mas sobretudo como farol de humanismo e liberdade.

Esta semana, porém, não lhe restou outro remédio senão vir a terreiro falar do “elefante na sala” perante mais um desastre ambiental.

Em menos dum mês, dois acontecimentos naturais de grandes proporções provocaram, como era de prever, uma nova onda de deslocados.

Marrocos (com cerca de três mil mortos) e a Líbia (com o esmagador número que pode chegar aos 25 mil) irão enfrentar um inverno que fustigará os sobreviventes e os arremessará rumo ao desconhecido, na esperança de sobreviver.

A vaga ainda não se faz sentir em toda a sua dimensão porquanto os dramas são ainda muito recentes, mas não restam dúvidas nem tão pouco é difícil antever o êxodo que dai resultará.

A solução proposta pela srª presidente da Comissão Europeia, depois de anos sem conseguir colocar em prática uma real política de migração e asilo europeia, é, mais uma vez, musculada.

A solução proposta pela srª presidente da Comissão Europeia, depois de anos sem conseguir colocar em prática uma real política de migração e asilo europeia, é, mais uma vez, musculada.

Para tal, afirma, lançará mão da polícia de fronteira europeia, a FRONTEX, de forma a “devolver aos países de origem” todos os que cheguem às costas europeias e que não reúnam os requisitos para serem considerados refugiados. Faz ainda mais uma promessa, tantas vezes já quebrada, de ajuda suplementar a Itália e, sobretudo, a Lampedusa que sofrerá este impacto em primeira mão.

Isto no que se refere à Líbia, pois que, em relação a Marrocos, estou em crer que a tal rota do Algarve que não existe acabe por ser a grande porta de entrada.

A Srª van der Leynen não está completamente errada no que se refere ao controlo da entrada destas vagas humanas na Europa. Naturalmente que ninguém pretende uma Europa de portas escancaradas nem a transbordar de população sem condições. Mas estes dois cenários estão muito longe da realidade e não é sério nem humano utilizá-los para justificar a total incapacidade da Europa em lidar com o assunto a uma só voz e de maneira eficaz.

Como também não é sério dizer-se que com medidas musculadas que “empurrem” pessoas em desespero para lugares sem futuro à vista seja forma de combater o tráfico de seres humanos e o contrabando de migrantes. Medidas semelhantes e recentes mostram exatamente o contrário e acentuam a degradação cada vez maior da solidariedade.

A velhinha Convenção de Genebra definiu “refugiado” como alguém com “receio fundamentado de perseguição” por força duma série de circunstâncias devidamente enumeradas.

No entretanto, o tempo passou e o mundo tornou-se muito diferente. O maior inimigo das populações em regiões deprimidas é a alteração climática e essa não consta como razão que faça perigar, física ou mesmo moralmente, e como tal não torna ninguém elegível como refugiado! A figura de refugiado climático não existe na lei. Apenas na natureza.

Como tal, aos guardas de fronteira, mais não resta senão acompanhar os barcos de volta à costa Líbia ou simplesmente ficar a olhar sem agir, deixando que o mar se encarregue de resolver o assunto.

Nem uma palavra sobre apoio ao retorno, ou à fixação das pessoas através da cooperação na reconstrução das zonas atingidas.

A Europa que temos enxota como se fossem insetos os que, muitas vezes por culpa das políticas externas da própria União, sucumbem a catástrofes naturais ou guerras fratricidas.

Já parámos para pensar o que sucederia se fossemos nós também vítimas de tais fenómenos imprevisíveis?

Será que podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que as nossas eclusas e barragens aguentariam um desastre semelhante às inundações na Líbia? Quantas cidades ficariam submersas? Quantos seriam os que fugiriam dessas regiões?

E o “grande sismo” que tem povoado os nossos pesadelos desde há séculos, que resultado teria?

Os apoios de primeira linha seriam essenciais, mas não suficientes, para o “dia seguinte”, o momento em que é preciso retomar a vida, tratar da família, alimentá-la, dar-lhe um teto, prover-lhe educação e saúde.

Com que apoios contaríamos?

Ah, sim, a Europa seria solidária com os seus. Mas… quem são os seus? Quem definiu, e em que momento, a cor, o credo, a língua ou o país dos que devem ser salvos?

Oiço já os coros dos que afirmam que a “caridade começa em casa”.

Então façamos mais um exercício de imaginação e pensemos no que sucederia se uma calamidade com a dimensão das inundações na Líbia atingisse a Península Ibérica e toda a Europa Central. Onde ficaria a casa europeia?

Se não assumirmos que o mundo é a nossa casa, estamos todos condenados a sermos refugiados mais cedo ou mais tarde.

E enquanto a Europa não for mais que um mercado de burocratas em gabinetes almofadados, nunca será uma União.

Até por isso as eleições europeias são as mais importantes dos próximos anos. Elas irão definir os conceitos de solidariedade e união, de pertença e igualdade, de partilha. Irão esclarecer se sobreviveremos como bloco, não apenas económico ou estratégico, mas sobretudo como farol de humanismo e liberdade.

Assinar:

Comentários (Atom)