domingo, 31 de agosto de 2025

Um convite à bandidagem

Já numa demonstração de fraqueza deixou que a confusão tomasse conta da reunião de líderes que engendrava a votação à sorrelfa da noite adentro na quarta-feira, aceitando um texto apócrifo que propunha ampliar ainda mais a proteção de deputados e senadores de ações na Justiça.

Se a ideia era escancarar o absurdo e provocar a suspensão do debate diante da má repercussão, a condição de condutor do processo exigiria que defendesse essa posição com clareza.

Mas ficou parecendo que a intenção foi evitar uma derrota no plenário e adiar o exame do tema para retomá-lo em momento oportuno.

Os adeptos da causa não desistirão de transformar o Congresso numa espécie de esconderijo, indiferentes ao risco de se interditar investigações de ilícitos. De toda ordem.

Acabamos de ver revelada a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e no mercado financeiro.

Já sabíamos, embora ainda sem ter a real dimensão, o quanto a bandidagem se imiscui na sociedade de no aparelho de Estado. Nos três poderes.

Como nosso assunto é o Legislativo, citemos apenas as câmaras municipais, assembleias estaduais e até o Congresso Nacional, onde há presença crescente dessas ligações perigosas.

Um dos caminhos de acesso, não o único, é o domínio de territórios nas grandes cidades. E, conforme constata há tempos o ex-ministro da Segurança Pública Raul Jungmann, "quem domina o território, controla o voto".

Os arquitetos da blindagem já pensaram que ao manter o Parlamento fora do alcance da Justiça, protegerão também os criminosos infiltrados, cada vez mais interessados nessa proteção?

Se não pensaram, conviria que atentassem a isso, sob pena de se tornarem cúmplices de máfias que ameaçam a segurança nacional.

A aritmética da morte e a falta de vergonha

Por isso, após meses e meses de avisos sobre a deterioração das condições em Gaza, provocada pelo embargo à entrega de alimentos e de outra ajuda humanitária, ninguém deveria ter ficado surpreendido com a decisão do IPC, o organismo das Nações Unidas que monitoriza essas situações, de ter elevado para o nível máximo de 5 as condições de fome no território que, há quase dois anos, tem sido vítima de um intenso cerco e destruição por parte das Forças Armadas israelitas.

A declaração de fome generalizada em Gaza, feita na sexta-feira, 22, pelo Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (IPC, sigla em inglês), significa que, pelas leituras dos seus peritos, foram ultrapassados os limiares necessários para se chegar àquela classificação. Anteriormente, a 29 de julho, o IPC tinha já avisado da gritante falta de alimentos e da existência de desnutrição aguda em, pelo menos, uma em cada cinco crianças. Faltava um terceiro patamar para ser declarada a catástrofe que, todos sabiam, estava prestes a confirmar-se: a mortalidade por inanição, que se verifica quando o corpo entra num estado de autodestruição, por falta de alimentos e de desnutrição aguda.

Os números apresentados pelo IPC são, no mínimo, arrepiantes – mesmo numa era em que já se banalizou o horror e há sempre quem queira desvalorizar a responsabilidade pelas tragédias: após 22 meses de conflito, há meio milhão de pessoas ameaçadas por condições catastróficas de fome, miséria e morte. Se tudo continuar como até aqui, dentro de dez meses haverá 132 mil crianças com menos de 5 anos a sofrer de desnutrição aguda. Ou seja, e para que se perceba a dimensão do horror, haverá mais de 40 mil crianças em risco elevado de morte.

A crueza dos números da fome e da morte em Gaza deviam, só por si, ser motivo para um sobressalto da comunidade internacional. Até porque não são consequência de condições climáticas, de más políticas agrícolas ou de fenómenos extremos, como sucedeu, tantas vezes, em diversas latitudes ao longo da História. Em Gaza, a fome é utilizada como arma de guerra – como aconteceu, há poucas décadas, no Camboja e na Etiópia, e está a ocorrer, atualmente, no esquecido, mas também terrível, conflito no Sudão.

Decretar a calamidade em Gaza obriga à verificação e à compilação de dados horríveis. Mas para a negar apenas é preciso descaramento – e um nível de desumanidade que ultrapassa todos os limites. Ver Benjamin Netanyahu dizer repetidamente que não há fome em Gaza, perante tanta evidência, deveria receber a imediata condenação de qualquer líder mundial, sem que isso possa ser confundido com um ataque ao direito de Israel existir como Estado ou, como é tantas vezes repetido na retórica dos defensores do atual governo extremista de Telavive, como uma manifestação antissemita.

A História ensina-nos que os genocídios e as grandes mortandades pela fome foram sempre negados pelos ditadores ou chefes militares que os desencadearam. Neste caso, no entanto, há um requinte de negação que deveria envergonhar qualquer um. Basta ler, por exemplo, o documento divulgado pelo governo israelita como “resposta” ao relatório do IPC, em que o organismo das Nações Unidas é continuamente acusado de ter uma visão “enviesada” do conflito e de não respeitar o seu dever de “neutralidade”.

Nesse documento, mais do que negar a fome, o governo israelita preocupa-se apenas em pôr em causa a metodologia seguida pelos autores do relatório do IPC. Insiste que, ao contrário das evidências, a situação está “a melhorar e não a piorar” – embora seja incapaz de apresentar números que o comprovem. E quando procura esgrimir dados, acaba por revelar ainda mais o grau de desumanidade em que caiu: diz que a situação de fome não deveria ter sido declarada porque, nas suas contas, a taxa de desnutrição aguda entre crianças não ultrapassou o limiar dos 15% necessários para se atingir a Fase 5 de Fome. Segundo o mesmo, a desnutrição “só” afeta 13,5% das crianças. Só…

Mercado do Ilícito

Gabriel Feltran, diretor de pesquisa no Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e professor titular da Sciences Po, em Paris. Autor de "Irmãos: Uma História do PCC"

Os sonâmbulos

Acompanho, porém, o filósofo na ideia mais geral de que conhecer o passado é uma coisa positiva. Mesmo que não funcione como vacina contra erros pretéritos, o conhecimento da história nos ajuda a entender o presente, o que pode ou não afetar o futuro.

Não acho que estejamos na iminência de uma guerra mundial nem que um evento dessa magnitude poderia ser prevenido pela leitura de livros, mas, mesmo assim, recomendo "Os Sonâmbulos" de Christopher Clark, uma obra já meio antiga (2012) que destrincha a eclosão da 1ª Guerra Mundial.

Há semelhanças entre o contexto geopolítico de hoje e o do início do século 20 que fazem valer a pena revisitar o passado. Em ambas as situações tínhamos um mundo relativamente próspero, no qual potências antigas davam sinais de decadência enquanto as ascendentes se esforçavam para projetar força e liderança.

Nos dois casos, vivia-se um período de radicalismo retórico, no qual nacionalismos e a defesa da soberania davam o tom da política interna de vários países. Ali mais do que aqui, uma política de alianças entre nações ajudou a manter a estabilidade global até o dia em que deixou de funcionar assim e começou a empurrá-las para o conflito.

Clark mostra que a maior parte dos líderes (excluídos alguns generais prussianos) queria a paz, ainda que não a qualquer preço. Eles também se empenharam em tomar decisões racionais, equilibrando objetivos internos com os das alianças. Só que o fato de todos agirem mais ou menos do mesmo modo levou a erros e armadilhas das quais esses mesmos líderes depois não conseguiam recuar.

Havia, é claro, desde atores ignorantes e impetuosos até sumidades intelectuais com amplo conhecimento de história e diplomacia. Não se notam diferenças importantes de desempenho entre eles, o que nos traz de volta a Santayana.

Uma alternativa que precisa ser humana

De acordo com dados recentes do Geopolitical Economy Report e da EY Global, o bloco BRICS+ – já incluindo países como Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes – representa hoje 44% do PIB mundial em Paridade de Poder de Compra (PPP) e abriga 56% da população global. Em contraste, o G7, que dominou o século XX com suas políticas neoliberais e intervencionistas, recuou para cerca de 30% do PIB global (PPP). A inversão de protagonismo não é apenas simbólica: ela indica uma nova centralidade produtiva e tecnológica nas mãos do Sul Global. No entanto, o fato de o BRICS superar o G7 em paridade de poder de compra não resolve, por si só, a crise de legitimidade do sistema internacional. A questão não é apenas de quem comanda, mas como comanda – e a serviço de quem.

Nesse sentido, há uma contradição evidente entre a promessa emancipatória do BRICS e as realidades concretas vividas pelos trabalhadores nos países que compõem o bloco. A China, embora celebre avanços colossais em infraestrutura, tecnologia e crescimento econômico, ainda mantém práticas laborais que atentam contra a dignidade humana. A chamada jornada 996 – das 9h às 21h, seis dias por semana – ainda é observada em diversas empresas do setor de tecnologia, apesar de sua ilegalidade formal. Essa lógica extenuante de produtividade sem limites já foi amplamente denunciada por movimentos populares e até por tribunais locais, que reconhecem o vínculo entre esse regime de trabalho e o adoecimento mental da juventude chinesa.

Na Índia, a situação é igualmente alarmante. O Global Slavery Index 2023, publicado pela organização Walk Free, revelou que 11 milhões de pessoas vivem em condições de escravidão moderna no país – a maior cifra registrada no mundo. São trabalhadores aprisionados em servidão por dívidas, exploração infantil, tráfico humano e condições degradantes de moradia e saúde. Embora existam iniciativas bem-sucedidas de resgate e proteção, como o modelo desenvolvido em Tamil Nadu com apoio da International Justice Mission, a estrutura social baseada em castas e desigualdades históricas continua a alimentar esse ciclo de opressão.

Diante desse panorama, é legítimo questionar: que tipo de nova ordem está sendo construída? Uma ordem que silencia diante da brutalidade dos regimes de trabalho? Que incorpora Estados autoritários como Arábia Saudita e Irã sem exigir contrapartidas mínimas em direitos civis, políticos e sociais? Ou uma ordem verdadeiramente democrática, multilateral, centrada na solidariedade entre os povos?

O Brasil, neste contexto, possui uma responsabilidade histórica. Sua posição estratégica, tanto regional quanto diplomática, pode influenciar os rumos do bloco. Mais do que buscar vantagens comerciais ou protagonismo simbólico, o Brasil deve tensionar o BRICS em favor dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas, da saúde mental dos trabalhadores e da transição ecológica justa. Deve, também, recusar a seletividade moral que tantas vezes caracteriza a política internacional. Se o país critica, corretamente, o belicismo norte-americano, também deve criticar com firmeza o genocído cometido por Israel contra o povo palestino, bem como a invasão russa na Ucrânia, que viola os princípios mais elementares do direito internacional. A defesa da paz e da autodeterminação dos povos não pode se dobrar aos interesses estratégicos de aliados momentâneos.

É evidente que a emergência de um mundo multipolar, com empresas como BYD, Embraer, Huawei e as novas cadeias globais de valor em energia limpa e mobilidade sustentável, representa uma oportunidade histórica. A descentralização do poder pode, sim, favorecer uma distribuição mais justa de recursos, tecnologias e conhecimento. Mas essa descentralização deve vir acompanhada de uma nova ética: a ética da solidariedade, da cooperação e da centralidade da vida. Uma ordem que substitui Washington por Pequim, sem alterar as estruturas de exploração do trabalho, é apenas a repetição de um mesmo pesadelo com outros sotaques.

O desafio, portanto, não é apenas econômico. É civilizacional. Os BRICS não podem se tornar apenas um novo eixo de influência global. Devem se tornar uma referência de esperança. Um projeto de humanidade que supere a lógica do lucro, da guerra, da exploração e do adoecimento psíquico em massa. Um pacto mundial que priorize a justiça social, o direito ao descanso, a igualdade de gênero, o cuidado com o planeta e a construção de uma cultura internacional de paz.

O século XXI não precisa de novos impérios. Precisa de novas alianças. De um multilateralismo que se oponha tanto ao imperialismo armado quanto ao autoritarismo econômico. E de uma nova voz, que venha do Sul, mas fale por toda a humanidade. Uma voz que diga, com a autoridade moral de quem já sofreu demais: nunca mais seremos engrenagens caladas de uma máquina que nos adoece.

Árvores são testemunhas silenciosas

O que é uma árvore? O que são 3.100 árvores? A pergunta nada tem de aleatório. No caso em questão, a resposta se bifurca em duas variáveis — depende de “para quem” e “para que” serviam as 3.100 oliveiras arrancadas de uma aldeia palestina na Cisjordânia.

A força bruta naquela região já faz parte da paisagem, por repetir-se há décadas. Colonos judeus fincam novos postos em terras que não lhes pertencem, entram em choque com os aldeões, contam com a cumplicidade ou indiferença das Forças de Defesa de Israel e vão aumentando seu latifúndio.

O episódio da quinta-feira, dia 22, deixou um colono invasor ferido, e 12 palestinos foram presos, com todas as moradias da aldeia devassadas pelos militares. Só que um dos palestinos envolvidos no confronto tinha conseguido escapar. Para facilitar sua captura, a solução encontrada foi desbastar o terreno, eliminando 3.100 oliveiras. Simples assim. Não com motosserras, mas por um exército de vorazes escavadeiras. À luz do dia e sem constrangimento. Vida que segue.

Consideradas estorvo para a segurança de Israel, as árvores foram arrancadas do solo à vista dos descendentes de quem as plantara. Do ponto de vista dos palestinos, elas eram a vida, o sustento, o alimento e a essência da cultura local. Eram testemunhas silenciosas da história de todo um povo.

Só que a natureza é teimosa, insiste em sobreviver a seu pior inimigo — o ser humano — e ensina a não desesperançar. Como não se lembrar das papoulas que brotaram nos campos chacinados da Batalha de Flandres, em 1914? A terra havia sido revirada com tamanho furor nos combates de trincheira da Grande Guerra que sementes dormentes havia décadas conseguiram reemergir na devastação. E logo papoulas, de aspecto tão frágil! O combatente e poeta canadense John McCrae imortalizou em verso o que sentiu ao vê-las: Nas terras de Flandres, as papoulas vão brotar/Entre as cruzes, em filas, a nos lembrar/O lugar onde repousamos, em paz e solidão/E no céu as cotovias em corajosa canção/Voam, pouco ouvidas entre o som da explosão.

Como explicar, também, o centenário salgueiro logo à direita da entrada de Auschwitz 1, um dos três campos de extermínio nazista do complexo? Ele fora ali plantado muito antes da Segunda Guerra, à época em que o local era apenas uma caserna militar perto de Cracóvia. Cresceu robusto, próximo aos trilhos que levavam à morte, e continua ali como testemunha silenciosa do horror, enquanto vão morrendo uma a uma as árvores plantadas pelos aprisionados para encobrir as instalações de extermínio de Auschwitz 2-Birkenau e Auschwitz 3.

Halina Birenbaum, uma das sobreviventes do Holocausto ainda viva (95 anos), dedicou àquelas árvores um de seus muitos poemas sobre a necessidade de nunca esquecer: Muitos, como eu, confessaram às árvores aqui, suplicaram lembrança/Queriam subir ao topo e voar para longe/Todas as marcas deles desapareceram, foram varridas/E as árvores viram tudo, as árvores ouviram/E, como é seu costume,/Cresceram, brotaram folhas, permaneceram em silêncio.

Também faz bem à alma se emocionar com a pereira-de-jardim encontrada entre os destroços das Torres Gêmeas um mês depois do ataque terrorista do 11 de Setembro de 2001. Seu tronco estava quase carbonizado, e umas poucas raízes pareciam farelos. Mas ela ainda respirava. Recebeu tratamento especialíssimo por nove anos. Hoje mede mais de 9 metros de altura, foi batizada “Árvore da Sobrevivência” e está novamente frondosa, enraizada na parte sul do memorial nova-iorquino. Serve de lembrança viva das perdas e de prova de que resistir é preciso. Suas sementes são enviadas todo ano a alguma cidade do planeta que tenha passado por grande dor coletiva.

E assim voltamos às 3.100 oliveiras de uma Palestina que o governo de Benjamin Netanyahu teima em enterrar viva — primeiro em Gaza, depois na Cisjordânia. Não conseguirá. A História já nos deu demonstrações suficientes de que eliminar pessoas é fácil, matar identidades é mais difícil. A força e grandeza da frase “I contain multitudes”, imortalizada por Walt Whitman, é monumental quando comparada à força bruta de um exército que perdeu a razão. Extraída do poema “Song of myself” (Canto de mim mesmo), “eu abrigo multidões” simboliza a vastidão do eu, sua riqueza interna e a coexistência das contradições tão essenciais para o entendimento da condição humana. Ao destruir as oliveiras da Palestina, Israel está destruindo a si mesmo.

Dorrit Harazim

sábado, 30 de agosto de 2025

Religião na política do golpe

Até o fim do Império, a Igreja Católica era religião do Estado. Vigia o chamado regime do padroado. O governo nomeava os bispos, e o papa os confirmava. Portanto, o governo controlava a igreja. E a religião controlava as mentes. Os religiosos recebiam a côngrua, um salário, como se fossem funcionários públicos.

A igreja aspirava a independência em relação ao Estado, o que o governo não apoiava. Veio daí a chamada Questão Religiosa, na década de 1870, que culminou com a prisão de alguns bispos.

O Brasil republicano, já antes da Constituição de 1891, havia produzido legislação que fazia do Estado um Estado não confessional.

Desde a Independência, por pressão dos ingleses que a haviam patrocinado, abriram-se brechas para atividades de religiões acatólicas em recintos sem forma exterior de templo. Missionários metodistas visitaram vários lugares, distribuindo Bíblias, no geral com a simpatia do imperador.

Os protestantes tornaram-se defensores da separação entre religião e Estado, na qual eram os maiores interessados, condição de segurança da sua sobrevivência. Com razão. Durante o governo Vargas, a Igreja Católica reivindicou e conseguiu o seu reconhecimento como religião da maioria da população brasileira. Um retrocesso na separação entre Estado e igreja.

Mas o princípio da separação foi confirmado na Constituição de 1988, num período em que se abrira entre os evangélicos a tendência contrária à de sua origem republicana e à de sua história entre nós. Desde meados de 1950, tanto protestantes quanto evangélicos já se movimentavam no sentido de maior aproximação com o Estado e, quem sabe, dele se apossar.

Com a morte de Getúlio, em 1954, assumiu a Presidência da República o vice, João Café Filho, presbiteriano e presbítero de sua igreja. Durante o regime militar, assumiu a presidência Ernesto Geisel, luterano. Por seu lado, a Igreja Católica respeitou fielmente o princípio da tradição republicana de que não vetava o acesso de não católicos ao governo.

Durante a ditadura militar, e por ela patrocinados, evangélicos ou seus prepostos assumiram governos de estado no Rio, em Pernambuco, no Pará e em São Paulo. Na repressão política e na tortura, evangélicos tiveram papel de destaque. O coronel Brilhante Ustra era presbítero de uma dessas igrejas, segundo o pastor Zwinglio Dias.

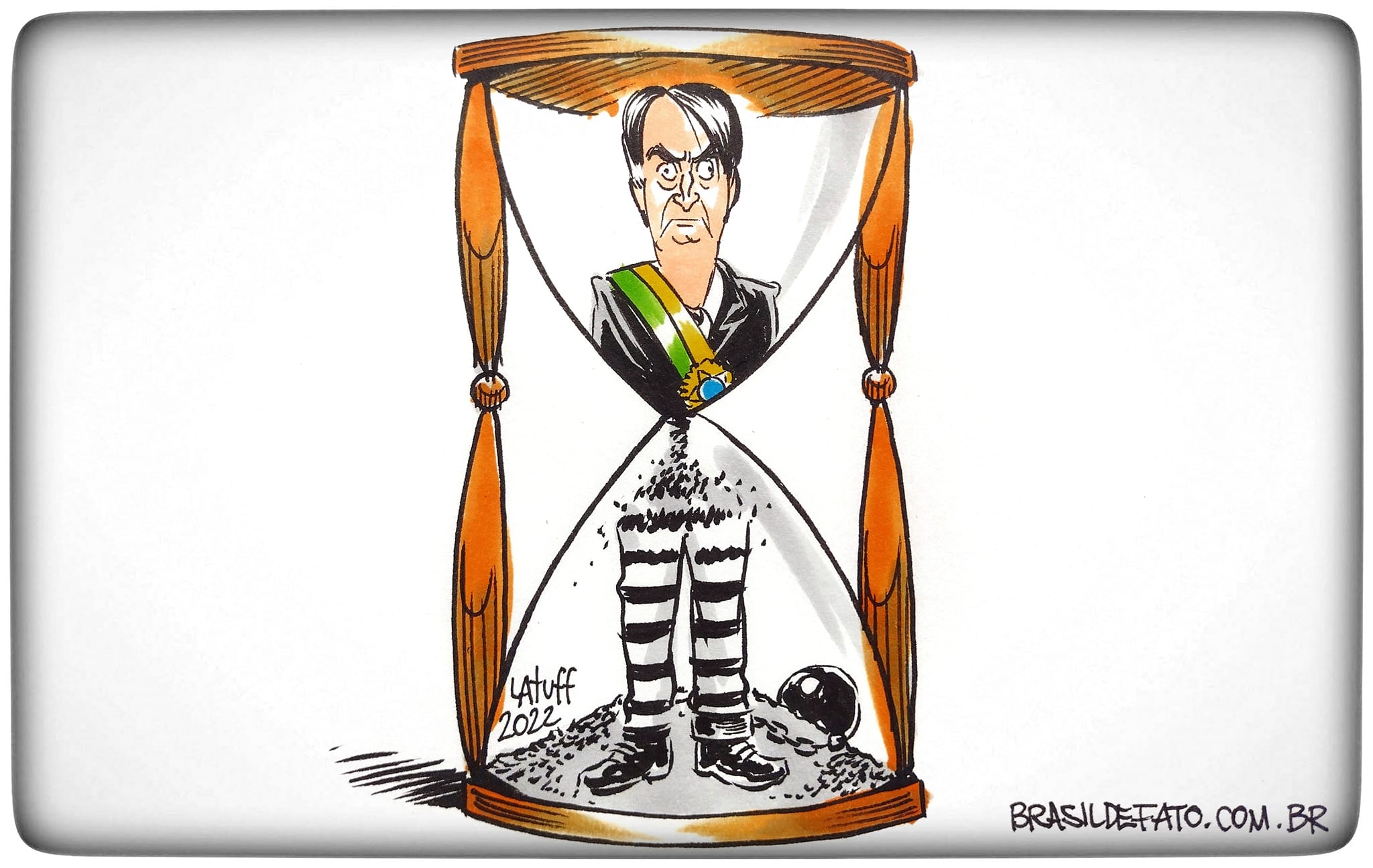

A partir de sua eleição, Bolsonaro arrastou consigo para o Congresso Nacional uma maioria de deputados e senadores em desacordo com sua proporção no conjunto da sociedade brasileira. Não só os que vieram a compor a chamada “bancada da Bíblia”, como os da “bancada da bala” e outras bancadas esdrúxulas.

A interpelação do pastor carioca no Galeão se deu com base em informações contidas no telefone confiscado de Bolsonaro no dia de sua prisão. O pastor confirma de viva voz que faz política partidária através da religião. Durante o governo do presidente agora em julgamento, ele atuou como uma espécie de capelão da presidência, orientador religioso da primeira-dama. Por meio dela teria êxito na indicação de um pastor presbiteriano para o STF, o que foi festejado no Palácio da Alvorada.

Portanto, há risco para a democracia em grupos organizados no poder que creem e decidem que a Bíblia se sobrepõe à Constituição. Quando na verdade a Constituição é que garante o exercício da liberdade religiosa e a limita aos valores e princípios decorrentes da separação entre religião e Estado.

Os evangélicos bolsonaristas têm dado indicações de que sua infiltração religiosa na política pode estar interferindo na liberdade de consciência dos fiéis de sua igreja para tomarem decisões políticas como cidadãos, tomando-as como membros de corporação religiosa.

Ou seja, as religiões e seitas que não perfilham o princípio da separação entre religião e Estado, produzindo, contra a lei, um tipo de alienação que fere e bloqueia a liberdade civil e cidadã do eleitor e a própria consciência do crente.

Já na Constituição de 1891, a lei restringia o direito à cidadania e ao voto vedando-o aos que, por vínculos de sujeição, não eram considerados senhores de sua própria consciência. Era uma iniquidade, mas era também um requisito para que a República fosse formalmente democrática. Uma contradição que o Brasil não resolveu, mas ampliou ao fechar os olhos a que os evangélicos e protestantes revertessem e invertessem esse princípio da democracia.

Brasil pode ser laboratório da política externa de Trump

Na direita, esse tratamento especial é evidência dos flagrantes abusos da Justiça, que efetivamente transformaram o país numa ditadura judicial, despertando a resposta americana. Na esquerda, é prova do sucesso da reação institucional brasileira às ameaças à democracia, que ativou vínculos de solidariedade política entre trumpistas e bolsonaristas para impedir que essa resposta se torne modelo internacional. Porém talvez o Brasil não seja um caso excepcional, mas apenas um caso-teste, um laboratório da política externa de Donald Trump.

Na segunda-feira, Trump anunciou que poderá adotar “tarifas adicionais substanciais” contra países que imponham “impostos digitais, legislação sobre serviços digitais e regulamentações dos mercados digitais” que prejudiquem as empresas de tecnologia americanas. O alvo da ameaça parece ser a União Europeia.

Na quarta-feira, uma reportagem da Reuters informou, a partir de relatos do governo, que autoridades americanas estudam aplicar sanções, como restrição de vistos, a funcionários da União Europeia responsáveis pela implementação da Lei de Serviços Digitais — a principal legislação regulando as empresas de tecnologia no continente.

Em fevereiro, Trump já havia publicado um memorando anunciando uma investigação com base na seção 301 para avaliar a adoção, pela União Europeia e pelo Reino Unido, de impostos sobre serviços digitais, além de legislação que submete as empresas de tecnologia americanas a um regime de multas. A seção 301 é um procedimento investigativo que, se comprovar práticas comerciais consideradas “injustas”, autoriza a adoção de duríssimas tarifas ou restrições de importação contra o país-alvo.

Não é só à Europa que Trump estuda dar o tratamento dispensado ao Brasil. Na quarta-feira passada, o governo americano anunciou novas sanções contra juízes e promotores de França, Canadá e Senegal que atuam no Tribunal Penal Internacional em julgamentos que investigam violações dos direitos humanos por americanos no Afeganistão e por israelenses em Gaza. Os submetidos a sanção não podem acessar ou usufruir bens ou propriedades que tenham nos Estados Unidos.

Pouco antes, o governo americano também ameaçara punir os países que votarem a favor de um acordo global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor de transporte marítimo. A Casa Branca divulgou comunicado informando que “os Estados Unidos não aceitarão nenhum acordo ambiental internacional que sobrecarregue indevidamente ou injustamente os Estados Unidos” e que a proposta seria, “na prática, um imposto global sobre o carbono cobrado dos americanos por uma organização da ONU que não presta contas a ninguém”. A sanção viria na forma de tarifas, restrições de visto e aumento de taxas portuárias, segundo o New York Times.

Ainda não se sabe se todas essas ameaças se concretizarão, mas há indícios de que Trump testa no Brasil o uso de instrumentos de sanção comercial para perseguir objetivos políticos. Aqui, o alvo é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Na Europa, o objetivo é sustar a vigência da Lei de Serviços Digitais e os impostos sobre serviços digitais. Na Holanda, sede do Tribunal Penal Internacional, o objetivo é dissuadir investigações de direitos humanos que afetem os Estados Unidos e seus aliados. No caso do acordo marítimo, o objetivo é impedir uma regulação global sobre emissões de carbono.

Se o Brasil é um laboratório, o que vivemos não é excepcionalismo, mas o germe de uma nova doutrina. Cabe-nos decidir se seremos objeto do experimento ou parte do desenho de sua contenção. Isso exige menos indignação e mais coordenação — jurídica, diplomática e comercial — com quem também está na mira.

Privatização

Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora não contente querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só à humanidade pertence.

Bertolt Brecht

Bolsonaro vai mesmo morrer politicamente?

Há realmente motivos para se ter uma sensação de processo sucessório. Em 2026, Jair Bolsonaro será, no máximo, um líder na prisão. Ademais, os efeitos da política trumpista contra o Brasil vão gerar dificuldades eleitorais para o bolsonarismo. Mas o maior sinal dessa crise aparentemente mortal da liderança política de Bolsonaro é a corrida de seus aliados governadores para definir um novo nome à eleição presidencial.

Caiado, Zema e Tarcísio já se apresentam publicamente como candidatos a presidente, e Ratinho Júnior é apontado por Kassab como possível nome do PSD. Todos eles se colocam como sucessores moderados do bolsonarismo, mas não são capazes, por ora, de romper com ideias e posições de seu líder, nem mesmo em temas que tiram votos. São ainda liderados à espera do ocaso do ex-presidente, mas cada vez mais seguem o velho ditado: “Rei morto, rei posto”.

Os sinais de esgotamento da liderança de Bolsonaro, no entanto, convivem com elementos que ainda dão fôlego e vigor a ele e aos aliados fiéis. Os Bolsonaros e seu séquito raiz sabem disso e vão resistir bastante para não perder a centralidade que tiveram nos últimos sete anos no sistema político brasileiro. Quatro pontos revelam a possibilidade de uma sobrevivência mais longeva do que imaginam os que pretendem destroná-lo. O primeiro deles é a própria dificuldade de a direita dita moderada se desvencilhar de vez de Bolsonaro.

Mesmo sabendo do efeito tóxico presente em algumas ações passadas e presentes do clã Bolsonaro, os governadores bolsonaristas temem perder votos se falarem mal ou discordarem do líder maior e até de seus filhos. Quem é popular no Brasil inteiro é Bolsonaro, que tem votos em todas as classes sociais. Num cenário pessimista, se houver o nome de alguém da família na urna eletrônica, é muito difícil imaginar que tenha menos que 20% da votação presidencial. Imagine uma situação um pouco melhor, nem precisa ser a mais otimista, e já se entende as razões de seus pretensos sucessores terem medo de cortarem o cordão umbilical que os une a Bolsonaro.

A força do bolsonarismo garante o arranque inicial dessas possíveis candidaturas, porém, pode ser o limite para a vitória dos governadores ditos moderados. Ficar com Bolsonaro em qualquer situação é ganhar e perder votos. Mais do que isso, ao não defenderem o Brasil do ataque especulativo do governo Trump, ficam numa posição muito desconfortável, de quem é liderado, e não líder do país. Vivem uma espécie de Síndrome de Estocolmo: foram sequestrados pela liderança de Bolsonaro e não conseguem se desgarrar dela mesmo que isso cause danos políticos.

Se a família Bolsonaro adiar ao máximo a definição de seu caminho político, os governadores de direita podem se tornar reféns, situação que os enfraquece perante o eleitorado. Mas por qual razão Bolsonaro tenderia a atrasar a escolha de seu destino? Aqui entra o segundo ponto que pode gerar uma sobrevivência maior dessa liderança: ela não está sozinha.

O bolsonarismo existe como força política não só por causa de seu líder, mas porque conseguiu congregar atores sociais e políticos que não querem ser parecidos com o Centrão. Não se pode esquecer que Bolsonaro, mesmo mais fraco hoje do que no passado recente, mobilizou milhares de pessoas em sua defesa nas ruas do país. A força bolsonarista nas redes sociais não é derivada da moderação, mas do radicalismo. Muita gente se mobiliza por essa visão de mundo, e embora não tenha a maioria do eleitorado, faz um barulhão na internet, em igrejas e espaços públicos em várias partes do Brasil.

No front político institucional, para cada Valdemar que apoia o ex-presidente, há centenas de Zé Trovão ao seu lado. Essa é a cara mais distintiva dos bolsonaristas, a que foi capaz de definir um lugar de destaque no sistema político, que significou não só a vitória de 2018, como também, mesmo com a derrota da reeleição, a eleição da maior bancada da Câmara dos Deputados em 2022. O PL, hoje, é a maior força da oposição ao governo Lula e tem uma cara mais próxima de Bolsonaro do que de Zema, Caiado ou Tarcísio.

Para esse grupo de bolsonaristas mais puros, o enterro da liderança política de Bolsonaro, com o seu estilo próprio, pode os levar junto com o caixão. A vitória de um governador dito moderado de direita só pode significar duas coisas: ou a conversão dos bolsonaristas do PL para uma linha mais próxima do Centrão ou o enfraquecimento da estratégia política que os tornou fortes politicamente.

Olhando para as dezenas de deputados que fizeram o motim na Câmara Federal, como também para os senadores que gritavam pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é difícil imaginar que tal grupo vai aceitar facilmente a acomodação e mudar seu perfil eleitoral. Se eles não puderem continuar seguindo a lógica antissistema, em geral na linha da extrema direita, morrerá a política do espetáculo instagramável que gera os seus votos. No fundo, não basta a eles ser conservador no plano moral; é preciso seguir um estilo histriônico e radical criado por Bolsonaro.

Uma liderança que substitua Bolsonaro e que procure uma aliança mais com o Centrão do que com o radicalismo bolsonarista seria a pá de cal no PL tal como o conhecemos hoje. E eis aqui o terceiro ponto que pode dar maior sobrevivência ao bolsonarismo raiz: existe ainda uma forte demanda eleitoral pelo discurso antissistema, e os bolsonaristas raiz não sabem fazer política de outro modo. Pesquisas revelam a grande rejeição ao sistema e às suas instituições, o que é péssimo para a democracia e ótimo para políticos populistas.

Não só a lógica antissistêmica é atraente para parte relevante do eleitorado, como a maioria dos políticos bolsonaristas teria dificuldades comunicacionais e ideológicas de mudar de figurino. Citando apenas um exemplo: um Nikolas Ferreira com jeito de Arthur Lira seria perder toda sua singularidade eleitoral e, provavelmente, milhares de votos. Além disso, vale frisar que boa parte do bolsonarismo é conscientemente de extrema direita, gosta realmente de Trump e defenderá até o fim uma aliança internacional extremista aos moldes dos sonhos de Steve Bannon, a começar pelos próprios membros da família Bolsonaro. Por que deveriam mudar de rumo se suas crenças e estratégias até agora lhes asseguraram centralidade no jogo político?

Se é difícil para os bolsonaristas raiz moderarem seu discurso e suas práticas, imagine para a família Bolsonaro? A luta pela sobrevivência desse clã poderoso passa por um quarto ponto: ninguém os anistiará ou lhes entregará algum naco de poder se não resistirem e mostrarem que precisam ser atores da próxima eleição presidencial. E a disputa nacional precisa, ademais, ter coerência com as subnacionais, nas quais o projeto é ter uma maioria de senadores radicais, e não moderados ou do Centrão, para aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes, no intuito de salvar Bolsonaro da prisão e dar satisfação às massas que têm seguido o bolsonarismo.

O que está em jogo é saber se a família Bolsonaro aceita entregar a sua posição de líder político e abdicar de crenças e objetivos que garantiram a conquista de um conjunto enorme de apoiadores. O medo da prisão e a perda da popularidade poderiam levar a essa decisão. Mas o chefe do clã é forte porque, primeiro, a direita moderada não é capaz de se desvencilhar completamente dele; segundo, o bolsonarismo raiz é grande o suficiente para não ser tragado pela moderação de direita e não pode ser igual a ela caso queira ainda ser relevante; terceiro, existe ainda demanda eleitoral forte pela política antissistema e mesmo para o discurso de extrema direita; e, por fim, abandonar o projeto próprio é encerrar uma dinastia política sem garantir a liberdade de Bolsonaro ou de seu filho Eduardo.

É possível que o réquiem da liderança de Bolsonaro esteja próximo. Mas há três meses declaravam que Lula seria um pato manco (“lame duck”), um presidente que só teria o café frio no final do mandato. Seria muito bom para a democracia a derrota do bolsonarismo. Mas, por ora, como na notícia falsa sobre a morte de Mark Twain, os rumores do ocaso político do chefe do clã podem ser exagerados, seja porque muita gente acredita no radicalismo e na política antissistema como valor ou estratégia de sobrevivência, seja porque os governadores ditos moderados estão esperando herdar o espólio bolsonarista de forma natural e sem custos políticos. Será que os Bolsonaros vão aceitar a passagem dócil do bastão, tendo um piso eleitoral ainda invejável e não sendo contestados em suas posições por quem pretende substitui-los?

Soberania além da propaganda

Um dos temas que me parecem não resolvidos na nossa soberania é o controle efetivo do território. Importantes cidades como o Rio de Janeiro são parcialmente dominadas por grupos armados que impõem suas próprias leis. Uma orientação soberana seria reconquistar essas áreas e liberar milhões de pessoas do jugo do crime organizado. Mesmo o controle efetivo das fronteiras e um pacto de defesa com países amazônicos é essencial porque a Amazônia, principalmente, também tem importantes bolsões dominados pelo tráfico de drogas, animais e contrabando.

Para ser soberano, é também necessário ter uma capacidade de defesa própria, com uma indústria bélica nacional, inteligência estratégica e capacidade de dissuasão. O Congresso tem se omitido na discussão desse tema. Durante a pandemia, constatamos num momento de grande dramaticidade que não tínhamos insumos médicos nem equipamentos para enfrentar a tragédia. Já que o tema é soberania, as eleições de 2026 deveriam fazer um balanço em nossa vulnerabilidade: é menor hoje, quais são os passos para reduzi-la?

No campo tecnológico e digital temos enfatizado o controle das big techs, submetendo-as às leis nacionais. É um importante aspecto da soberania. Mas precisamos desenvolver a capacidade de produzir alguma tecnologia própria (semicondutores, IA, satélites). Nesse caso, estaríamos mais protegidos diante da possibilidade de boicote. Tenho escrito sobre isso e talvez a campanha presidencial possa ser um espaço de discussão do tema.

Outro tema que pode suscitar algum debate é o controle sobre os recursos naturais. O Brasil caminha para uma transição energética. Pode ter energia abundante e barata. Mas é preciso ter um controle maior de seus recursos: água, florestas e minerais estratégicos. Estes estão na ordem do dia. O Brasil precisa ter um levantamento completo dos minerais estratégicos. E uma política de exploração. Dificilmente, será algo estreitamente nacional. Como já não é a esta altura embrionária. Em Goiás, a Serra Verde Mining, que explora terras raras, é de capital norte-americano. Recentemente, o The New York Times revelou que o Brasil e os EUA estudavam um projeto conjunto de mapeamento e exploração desses minérios. Não só o tarifaço, como a hostilidade e a desconfiança entre os governos dificultaram a continuidade dessas conversações.

A ideia de soberania não é contraditória com o multilateralismo. Na verdade, eles podem se reforçar mutuamente. Neste momento de recomposição internacional, quase todos os atores nacionais estão em movimento, se reajustando. São as chances de o Brasil avaliar sua soberania no novo quadro. No caso militar, por exemplo, a dependência dos EUA precisará ser superada com abertura para a Europa, embora o momento não seja bom: os europeus estão se rearmando. Enfim, como a soberania subiu ao topo da agenda, fica a esperança de um bom debate em 2026. Essa esperança existe sempre, mas sempre se frustra. Agora, pelo menos, temos um fio condutor: soberania, quero uma para votar. É possível discutir o tema sem um antiamericanismo estéril. Da mesma forma, não é preciso, como diz o governador Tarcísio, dar uma vitória a Trump. Ele é de um narcisismo sem fim. Basta dizer que se interessa pelas guerras do mundo porque gostaria de ter um Prêmio Nobel da Paz.

As sanções políticas como a Lei Magnitsky também podem nos levar a uma reflexão sobre nosso sistema financeiro. Até que ponto pode se tornar relativamente autônomo, sem uma dependência excessiva de moedas ou bancos estrangeiros?

A verdade é que o tema soberania abre uma avenida para grandes debates e seria uma pena que se limitasse apenas ao lado simbólico das manifestações de afeto pelo Brasil. Se assim acontecer, de uma certa forma vamos ver a passagem de Trump como algo que nos estimulou a avançar, ao invés de ficarmos apenas estupefatos com suas loucuras.

Ele nos colocou num dilema: voltar ao velho discurso nacionalista ou afirmar um projeto soberano que é, na verdade, um antídoto ao isolamento e um passo a mais na maturidade democrática?

Não se trata de um projeto apenas de esquerda ou apenas do tipo Yankees, go home do passado. Na verdade, por mais que tenhamos a tendência de acionar mecanismos passados, eles simplesmente ignoram que o passado passou. Não estamos na revolução industrial, com estradas de ferro e fábricas: hoje as big techs dominam e analisam nossos dados – o que vale uma discussão sobre como trazer isso ao espaço público.

Um projeto de soberania significa também um alto nível de unidade nacional, uma oportunidade de superação de uma atmosfera polarizada. Vê-lo como um simples ativo eleitoral envolto numa superfície politicamente mercadológica é uma forma de reduzir nosso futuro.

Fernando Gabeira

Quem tem medo da guerra e da morte?

Segundo Freud, esperávamos que as nações do mundo, criadoras de elevadas realizações científicas e artísticas, pudessem solucionar seus conflitos de modo civilizado. Mas “a guerra na qual nos recusávamos a acreditar irrompeu”, desprezando “todas as restrições conhecidas como direito internacional”. E ela “esmaga com fúria cega tudo que surge em seu caminho, como se, após seu término, não fosse mais haver nem futuro nem paz entre os homens”.

O cenário atual se assemelha ao que culminou nas duas Grandes Guerras. A corrida armamentista e a exacerbação dos nacionalismos; as disputas territoriais e a falência dos acordos internacionais; sem falar num retorno a uma tensão imperialista (que faz o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ameaçar países latino-americanos).

Traumatizada pelas atrocidades da guerra, a humanidade tinha conseguido instituir organizações para mitigar seus impulsos destrutivos mais violentos. Depois de um breve apogeu democrático e diplomático, entre os anos de 1980 e 2000, constatamos hoje que a democracia e a diplomacia não são rochas sólidas e perenes: são cristais delicados que logramos lapidar, mas agora correm o risco de estilhaçar outra vez.

Além da desilusão, o texto de Freud apresenta outro mecanismo psíquico comum diante da guerra, e também da morte: a negação.

A ideia da aniquilação de si mesmo e daqueles que amamos, na sua radicalidade, é insuportável. O psiquismo constrói estratégias para se defender desse horror. Vivemos como se o encontro com a finitude não fosse inevitável. Prova disso, para Freud, é que sentimos o bafo da morte (nossa ou × alheia) como um susto, uma dor que nos pega desprevenidos — logo a nós, animais que se distinguem pela suposta consciência da morte, como diriam os existencialistas.

Negamos as crianças mortas de fome em Gaza. Negamos a emergência climática e o risco de novas pandemias letais. Negamos a gravidade da ascensão dos fascismos alimentados pelo ódio, emergido dos bueiros das redes sociais.

Mas Freud deixou outro texto sobre a morte que aponta uma direção possível para a nau de loucos em que embarcamos. Em Sobre a Transitoriedade (1916), ele narra um passeio num jardim, na companhia de um poeta que sofria porque todas aquelas flores primaveris estariam mortas no inverno. A resposta de Freud é surpreendente: é o fato de que vão morrer, no futuro, que torna essas flores muito mais preciosas e dignas de admiração e cuidado, no presente. O valor da vida talvez derive da sua condição transitória.

E se a vida é essa joia rara, cabe a nós decidirmos qual é a vida que queremos cultivar. Uma vida agressiva e paranóica, em que a diferença é temida e o outro é odiado? Ou uma vida em que tentamos cuidar juntos do nosso jardim, onde brotam as flores e os espinhos da humanidade?

Assalto ao BB

O Banco do Brasil é o segundo maior do País em volume de ativos e o quinto em clientes. Entre estes estão Bolsonaro, Eduardo e o juiz Alexandre de Moraes, do STF. O salário do magistrado, de 46 mil reais brutos e 30 mil líquidos, é depositado na instituição. O monitoramento permanente feito pela área de segurança do banco identificou acesso indevido à conta de Moraes por cinco funcionários, após os EUA o terem enquadrado na Lei Magnitsky, que obriga empresas estadunidenses a banir quem o governo quer, do contrário elas próprias podem ser castigadas. A espada de Tio Sam saiu da bainha graças a Eduardo e a Paulo Figueiredo, neto do último general-ditador brasileiro, tudo com a intenção de impedir Bolsonaro de ser julgado a partir de 2 de setembro. A sanção ainda não surgiu efeito. Outro integrante do Supremo, Flávio Dino, baixou um despacho que bota os bancos numa sinuca. Caso apliquem sanção de um país estrangeiro, terão de se haver com o Tribunal. O vídeo de Eduardo surgiu dois dias depois, no embalo de uma campanha da extrema-direita nas redes sociais contra o BB.

Não é a única sabotagem contra a instituição planejada pelo bolsonarismo. O lucro do BB despencou neste ano e uma das duas explicações é o calote recorde de produtores rurais. A instituição é responsável por metade dos empréstimos a agropecuaristas. De cada 3 reais da carteira de crédito, 1 real foi para eles, um total de 404 bilhões de reais. O agronegócio, como se sabe, é bolsonarista raiz. Na cúpula do banco, há quem desconfie que a inadimplência é uma ação orquestrada de ruralistas interessados em prejudicar o governo. Seus dirigentes dizem em público que ela resulta de queda dos preços das commodities e da ação de advogados espertalhões, que têm aconselhado médios e grandes produtores a ir à Justiça pedir recuperação judicial e, dessa maneira, obter autorização para não pagar débitos. “A inadimplência (do agronegócio) vem pressionando os nossos resultados, elevando a necessidade das nossas provisões”, comentou a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em agosto, ao anunciar o balanço do segundo trimestre. Uma situação que continua, prosseguiu ela, e fará o lucro anual encolher entre 32% e 43%.

Enquanto isso, a poderosa bancada ruralista no Congresso faz andar leis para espetar nos cofres públicos, ou melhor, nas costas dos contribuintes a fatura do calote. Propõe rolar dívidas do agro ou securitizá-las, que significa converter o débito em papéis negociáveis no mercado financeiro e lastreados no Tesouro Nacional, ou seja, o papagaio pode cair no colo do Estado. O projeto mais avançado para realizar o sonho da turma foi aprovado em julho na Câmara dos Deputados e está no Senado. Cria uma linha de 30 bilhões de reais, com verba do Fundo Social do Pré-Sal, para socorrer por dez anos os endividados. É sempre bom lembrar: os donos de terras pagam quantias ridículas pela imensidão que controlam. Cada um recolheu 1,7 mil reais, em média, de Imposto Territorial Rural no ano passado. “É muito baixo o ITR. Estamos falando com alguns prefeitos sobre como equacionar isso”, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao jornalista Luis Nassif, na qual apontou um “ataque” do bolsonarismo ao Banco do Brasil tanto no front “dívidas” quanto no do incentivo a saques.

O ataque levou funcionários e simpatizantes da instituição a promover manifestações na porta de agências em algumas cidades, em 27 de agosto. “Quando alguém espalha que um banco desse porte está quebrado, assume a responsabilidade por possíveis consequências gravíssimas. Isso pode gerar pânico nos correntistas e causar exatamente o problema que dizem denunciar. É um ato de irresponsabilidade política e econômica”, afirma o deputado Reimont, do PT do Rio de Janeiro, bancário de carreira e presente em um ato em Brasília.

Um representante do sistema financeiro que atua na capital federal comentou recentemente, em uma reunião com parlamentares, que o pior a acontecer em decorrência da campanha bolsonarista seria uma corrida bancária para sacar dinheiro. O perigo foi apontado pelo BB, pelo Banco Central, pela Advocacia-Geral da União e pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, em documentos enviados à Polícia Federal e ao Supremo, que pedem a abertura de um inquérito para investigar o crime previsto na Lei do Colarinho Branco.

A denúncia do Banco do Brasil, que levou a AGU a acionar a PF, identificou que a campanha começou um dia após a decisão de Dino sobre o risco de os bancos cumprirem as sanções trumpistas à revelia das regras nacionais. Um vídeo no YouTube do canal bolsonarista AuriVerde Brasil mostrou um advogado, Jeffrey Chiquini, a declarar: “O Banco do Brasil é 51% estatal, o Banco do Brasil vai cumprir a decisão do Flávio Dino e o Banco do Brasil vai ser sancionado pela Lei Magnitsky, e vai ser desligado do sistema Swift global. Tirem imediatamente seu dinheiro do Banco do Brasil porque ele será sancionado, isso é uma certeza”. Chiquini defende no Supremo um réu golpista, Filipe Martins, assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro na Presidência. Ainda em 19 de agosto, escreveu no ex-Twitter: “Meu conselho a você que tem conta no Banco do Brasil, tire seu dinheiro de lá”. O post tinha mais de 1 milhão de visualizações antes de ser apagado.

Na mesma rede social, as páginas bolsonaristas Vox Liberdade e Revista Timeline publicaram uma suposta fuga de recursos das agências do Banco do Brasil nos EUA. Em um grupo de WhatsApp de gerentes da instituição, um deles contou que um cliente havia retirado 3,5 milhões de reais. O “conselho” de Chiquini foi reproduzido no Instagram, no perfil de um apoiador do deputado Nikolas Ferreira, do PL mineiro. “Os fatos, como se vê, são gravíssimos. E as possíveis e indesejadas consequências também, caso não sejam imediatamente prevenidas, evitadas e severamente punidas”, anota a denúncia do Banco do Brasil. “Observa-se uma ação articulada de disparo massivo de publicações que buscam aterrorizar a sociedade com a perspectiva iminente de um colapso no sistema financeiro nacional”, ressalta a AGU, ao requerer providências à PF.

Na representação ao Supremo, Lindbergh Farias pediu investigação de dois colegas deputados. Eduardo Bolsonaro, em razão do vídeo de 20 de agosto no YouTube visualizado mais de 500 mil vezes, e Gustavo Gayer, do PL de Goiás. “Tirem seu dinheiro dos bancos. Moraes vai quebrar o Brasil”, havia escrito Gayer no ex-Twitter. Arrependeu-se como Chiquini e apagou depois, talvez por ter sido informado do batom na cueca contra si. O post tinha tido mais de 250 mil visualizações. “O tipo penal em questão é formal, não exigindo resultado material. A simples divulgação da informação falsa com potencialidade lesiva já configura o crime”, afirma a representação de Farias. “A conduta também pode enquadrar-se na Lei nº 1.521/1951, que trata dos crimes contra a economia popular”, prossegue a papelada dirigida a Moraes, por ser o juiz o relator do inquérito contra Bolsonaro e Eduardo por coação do STF em parceria com os EUA. Espera-se que o magistrado encaminhe o caso à PF e à Procuradoria-Geral da República, para apurações.

No relatório final da PF sobre a coação, há informações interessantes sobre dois correntistas do Banco do Brasil: Bolsonaro e Eduardo. Na eleição de 2022, o então presidente havia declarado um patrimônio de 2,3 milhões de reais, dos quais 315 mil mantidos em uma conta na instituição. Ele tornou-se um ricaço após deixar o poder. Entre 2023 e 2024, arrecadou 19 milhões de reais em doações de apoiadores para supostamente pagar os advogados. Até junho deste ano, tinha gastado 4,5 milhões com Celso Vilardi, seu defensor na ação penal por tentativa de golpe, 3,3 milhões com Paulo Amador da Cunha Bueno e quantia igual com Daniel Tesser.

Com a mesma verba das doações, o capitão enviou 2 milhões de reais de mesada a Eduardo, o conspirador. O deputado havia declarado patrimônio de 1,6 milhão na eleição de 2022, dos quais 600 mil depositados numa conta no Banco do Brasil. Autoexilou-se em fevereiro passado na pátria de Trump e, após receber a bolada do pai, gastou 1,6 milhão de reais na compra de dólares. O dinheiro foi enviado a um banco na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia. Em Washington, circula a informação de que um estrategista e colaborador trumpista, Jason Miller, é um dos lobistas mais bem pagos dos EUA na atualidade, com cachê de 50 mil dólares mensais, e que tem colaborado com o filho 03 na obtenção de sanções ao Brasil. Seria ele remunerado com dinheiro enviado por Bolsonaro? Em 2021, Miller esteve no Brasil, e encontrou o então presidente no Palácio da Alvorada. Foi preso por algumas horas pela Polícia Federal por ordem de Moraes.

Descontado o que gastou com advogados, com o filho e com um repasse de 2 milhões à esposa Michelle, Bolsonaro embolsou 4 milhões de reais, recursos que tem usado para esbaldar-se como rentista e lucrar com o juro alto do Banco Central. A taxa do BC começou a subir em setembro de 2024. Estava em 10% anuais e chegou a 15% em junho passado. Esse foi o outro motivo para a queda de 40% do lucro do BB no primeiro semestre. As pequenas e médias empresas sentiram a paulada do crédito mais caro. O outro motivo é o setor rural. “A gente está no maior nível de inadimplência do agro na história”, declarou Tarciana Medeiros em agosto.

De 2020 a 2023, o atraso no pagamento de dívidas agropecuárias foi de 1% ou menos. Em 2024, pulou para 2,4%. Neste ano, para 3,4%. “Nem nas previsões mais pessimistas prevíamos isso”, disse a executiva. São 20 mil caloteiros rurais, dos quais 74% nunca tinham tido pagamentos atrasados até 2023. Detalhe: é da agropecuária que o banco cobra os menores spreads, 4%. Das empresas em geral cobra 5% e das pessoas físicas, 13%. Depois de três anos seguidos de lucro recorde e acima de 30 bilhões de reais, agora o saldo ficará entre 21 bilhões e 25 bilhões, conforme as projeções internas.

Uma decisão do Conselho Monetário Nacional em vigor desde janeiro complicou as coisas. Os bancos precisam separar recursos para cobrir perdas esperadas. Até então, o provisionamento era feito quando o calote se consumava. No caso do agronegócio, o Banco do Brasil tem sido capaz de identificar as perdas esperadas, daí fazer provisões mais volumosas. Quanto maior a provisão, menor o lucro. Desde que a crise de pagamentos do setor rural ficou explícita, na divulgação do resultado do primeiro trimestre, em maio, o valor das ações da instituição caiu de 25 para 20 reais. Seu valor de mercado recuou cerca de 28 bilhões de reais. A instituição tem 1,5 milhão de acionistas, e o governo é o maior deles, com 50% do capital.

No embalo da crise do agro, o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar foi trocado em agosto. Saiu um funcionário de carreira, Luiz Gustavo Braz Lage, no banco desde 1981, entrou o agrônomo Gilson Bittencourt, com passagens por vários ministérios dos governos Lula e Dilma Rousseff. Antes disso, a diretoria já havia experimentado várias substituições. O atual ocupante do cargo, Alberto Martinhago Vieira, é o quarto na atual gestão.

Tarciana Medeiros tem dito que o banco conhece o perfil dos agropecuaristas inadimplentes, em especial daqueles que buscaram recuperação judicial por orientação advocatícia. Neste último grupo estão 808 clientes, cujas dívidas somadas são de 5,4 bilhões de reais, média individual de 6,6 milhões de reais. São, de fato, grandes produtores. O BB firmou um acordo de cooperação com a Advocacia-Geral da União para combater o que chama de litigância predatória. Diz que tem tentado esclarecer os clientes que, ao entrarem na Justiça com pedido de recuperação, ficarão marcados em todo o sistema financeiro e terão dificuldade de obter empréstimos em qualquer instituição. Isso porque, ao contrário de uma empresa comum, que pode abrir outra firma com novo CNPJ, é o CPF do ruralista que aparece nos processos de recuperação judicial, e CPF não muda (ao menos legalmente). A reclamação contra a ação de advogados levou a Ordem dos Advogados do Brasil a cobrar explicações da presidente da instituição.

Recuperação judicial à parte, o BB traçou um perfil médio dos devedores rurais. Metade é composta de produtores de soja, milho e da bovinocultura e localiza-se no Centro-Oeste e no Sul. São principalmente dessas duas regiões os congressistas da bancada ruralista que têm trabalhado para conseguir adiar o pagamento de dívidas e mandar a conta aos cofres públicos. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, propôs em maio rolar dívidas de devedores rurais do seu estado por dez anos, além de três de carência. Soa a legislar em causa própria. Na campanha de 2022, Nogueira informou à Justiça Eleitoral possuir 497 toneladas de soja, avaliadas na época em 1,4 milhão de reais. Tinha também 127 mil reais no Banco do Brasil.

O texto final da lei com linha de crédito especial de 30 bilhões de reais é de autoria do deputado gaúcho Afonso Hamm, do PP. Na última eleição, Hamm declarou ter seis propriedades de terra. O projeto que coube a ele relatar e dar a cara final tinha sido proposto em 2023 pelo colega cearense Domingos Neto, do PSD, para atender prioritariamente pequenos produtores e pescadores afetados pela seca até 2020. Hamm mudou o perfil dos favorecidos e esticou até junho de 2025 as dívidas abrangidas.

O senador Luiz Carlos Heinze, conterrâneo e colega de partido de Hamm, apresentou, em fevereiro, uma lei para securitizar dívidas rurais de produtores de áreas atingidas por calamidade pública ou por perdas causadas por fatores climáticos até este ano. Heinze é um dos maiores expoentes da bancada ruralista. Ao eleger-se em 2019, declarou à Justiça ser proprietário de 24 terras nuas. Sua proposta de securitização foi aprovada em maio na Comissão de Agricultura do Senado com parecer favorável do senador gaúcho Hamilton Mourão, do Republicanos, vice-presidente de Bolsonaro. A palavra está agora com a Comissão de Assuntos Econômicos.

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Está aqui

Essa é uma agenda autoritária clássica.

Mundo sem poesia é imundo

O ser humano é mais que um organismo que precisa de comida, roupa, sono e ar.

As pessoas são famintas de carinho, ficam frias sem o cobertor da esperança, não dormem direito apenas com os braços de travesseiros, e querem, sempre, voar nos pensamentos. Respirar não basta, não preenche. Queremos inspiração para criar, amar, repartir. Aspiramos ser um outro ser, o que não somos podemos imaginar.

Nem o macaco no zoológico aguenta as limitações, por mais bem tratado que seja. Claro que ele trocaria de bom grado a sua jaula pela liberdade da floresta.

Deixamos para amanhã a luz que poderíamos ter ainda hoje. Nos assusta a poesia que iluminaria o túnel escuro em que nos arrastamos.

Nós, os macacos evoluídos, temos a dor e o prazer de querer romper limites. E procuramos desesperadamente achar a chave da gaiola da civilização.

A chave está dentro da gente. Sabemos disso. Mas dá trabalho procurar com afinco. Dói nos conhecermos.

Daí desistimos com facilidade.

E preferimos ficar macaqueando a farsa que a realidade externa nos mostra como felicidade.

Triste espelho distorcido esse do dia-a-dia em que nos miramos para ajeitar o sorriso no rosto enquanto a alma chora.

E vamos dançar, vamos para a balada. A música é alta para atordoar, a bebida forte para alterar rápido, e os corpos se juntam hoje para se desjuntarem amanhã cedinho como copinhos descartáveis de café.

Queremos amor, claro. Só queremos e não temos porque, como todos, não desenvolvemos a delicadeza da entrega, da generosidade, do gosto pelas diferenças, pelas descobertas lentas, cautelosas e profundas.

Os poemas escancarados de amor, de paixão, de entrega, de renúncia ao seu próprio umbigo, vão rareando, encolhendo, sumindo.

Poema de amor não enche barriga, dizemos. Nem ajuda a conquistar beltrana, a impressionar fulano.

E seguimos assombrados e sozinhos e surpresos porque contas bancárias, academias de ginástica e carro novo, também não conseguem nos tirar de nossa solidão.

Nos contentamos com prazer sexual sem nunca chegar ao orgasmo espiritual, cósmico, que um simples e poderoso verso proporciona.

E assistimos o noticiário para que este nos confirme que a poesia é inútil.

Claro que nenhum bandido gosta de poesia. O poema é o território do humano, do sensível, do compartilhar. Nada a ver com o território sangrento de sua violência.

Poderosos também não são chegados. Poesias insistem, frequentemente, em lembrar que existe todo um povo em redor deles, com seus apelos e urgências. Então, a política fica sendo a chatice, o tédio, o exercício vazio da crueldade. Falta o sonho.

Política sem sonho é apenas um discurso.

Demoramos milênios para adquirir o dom da fala. Séculos para dominarmos a escrita.

Aprendemos a registrar em letras aquilo que estava engasgado na garganta imaterial de nosso íntimo.

Frase após frase, passamos pela vida a procurar uma resposta.

E todas as respostas estão ali, na nossa frente. São muitas porque muitas são nossas perguntas.

Mas uma dessas respostas foi feita para nós por um de nossos semelhantes. A mesma coisa que nos inquieta também afligiu algum poeta, em algum momento.

Teremos a coragem de ouvir?

Poesia não se destina a fracos. Antenados percebem que da fraqueza vem sua força.

Onde quer que se vá, um poeta já se atreveu a passar por lá. Pelos céus e pelos infernos de todos nós.

A tecnologia muda, os costumes mudam, mas o ser humano é o que sempre foi e será, nem muito melhor, nem muito pior que isso que está aí.

Dia a dia rima com poesia sim. Você decide. Abra um livro de poesia já. Antes que seja tarde.

Ulisses Tavares é, claro, poeta, mas não otário, mano.

Coloque o farol na popa e vá em frente!

Você é uma jangada. Frágil, qualquer onda mais forte balança e quase o afoga. Você é o condutor e o passageiro ao mesmo tempo, candidato ao naufrágio, lutando e rezando para voltar à praia.

Um país é um barco. Grande, mas nem sempre bem construído. E muito menos bem conduzido. O povo é apenas marinheiro cumprindo ordens.

A Terra é um navio. Imenso, farto, mas com os passageiros de primeira classe capazes de festejar e dançar enquanto ele afunda como um Titanic.

Jangada, barco e navio navegam pelas mesmas águas turbulentas da História, numa viagem que começou bem antes e não se sabe onde irá parar.

O futuro é uma incógnita, mas o passado é a bússola que pode nos indicar se estamos fora da melhor rota. Se pegamos o caminho errado.

E isso faz toda diferença.

Sua jangada, precária de corpo e alma, a qualquer momento será engolfada pela tormenta dos azares, do imprevisível. A felicidade é apenas um momento de calmaria entre horas de ventos cortantes.

As milhas já navegadas, porém, ensinam a prevenir desastres anunciados.

Olhe os que foram engolidos pelo Triângulo das Bermudas da existência humana: drogas, egoísmo, alienação.

Sem cuidar do corpo, você será uma casca de noz boiando no mar. Sendo egoísta, virará um homem solitário mesmo se rodeado de gente. Comprará tudo, menos o incomparável: amor, admiração, amizade. E, se alienando, será plateia perpétua, nunca ator no palco da vida. Vota, mas não apita nada.

Nosso barco País de vez em quando acerta o rumo do porto seguro. Mas, no mais das vezes, parece uma canoa furada onde impera o salve-se quem puder.

Novamente colocar o farol na popa, a parte de trás, em vez da popa, a parte da frente, nos ajuda a iluminar o hoje e clarear o possível amanhã.

O barco já começou a navegar errado, com uma elite ociosa e corrupta e sem nenhum apreço pela educação. São séculos de tirar riquezas e colocar pobrezas. Primeiro pelos portugueses, depois por nossa própria conta e escolha.

Nosso navio Terra, por sua vez, recebe insultos e devolve flores há milênios.

Mas está com seu casco avariado, sem combustível e superlotado. Sua única saída é sacudir-se e livrar-se da tripulação toda para continuar como no início dos tempos.

A esperança é que jangada, barco e navio encontrem uma corrente marítima segura para continuarem navegando.

Não temos como resolver com facilidade tão grave problema. Não dá para enfrentar a fúria de Netuno, o senhor dos mares, esquecendo de Juno, o deus do tempo.

Juno, aquele de duas faces da mitologia, uma olhando para a frente, outra voltada para o que passou.

A História, portanto o passado, é nosso manual prático de cabotagem.

O ser humano tem sido guerreiro, escravagista, fanático religioso e prepotente em todos os quadrantes e latitudes.

E sempre afundou sua jangada nas procelas da ambição.

Os governantes tem sido ora populistas, ora mentirosos, ora oportunistas.

E sempre afundaram o barco do povo em nome de seus mesquinhos interesses pessoais.

A Terra foi loteada em fronteiras bem delimitadas e guardadas. E essas fronteiras tem sido a justificativa para extrair o máximo de cada metro quadrado sem pensar no vizinho.

E, como a Terra é redonda, o navio de todos nós é o mesmo e afunda por inteiro.

Portanto, o axioma está formado, a Esfinge pronta a nos devorar se não dermos a resposta correta.

Sem conhecer o que já passamos, como iremos decidir onde será melhor passar?

A História não é algo estático, parado no tempo.

É um tsunami indo e vindo, se repetindo, como uma lição que ainda não aprendemos.

Comecemos pela jangada, passemos para o barco e chegaremos ao navio.

Sem ler História, de nossa vida, de nosso País, de nosso Planeta, estaremos perdidos.

E iremos ao fundo, sem a mínima ideia de porque fomos parar lá.

Ulisses Tavares é uma jangada com medo de ir à pique. Por isso se mira na História e tenta mudar o rumo do barco e do navio. Mas se sente um pouco sozinho nessa tarefa. Alguém aí disposto a ajudar? Cartas para a redação.

Ulisses Tavares

Uma alternativa que precisa ser humana

De acordo com dados recentes do Geopolitical Economy Report e da EY Global, o bloco BRICS+ – já incluindo países como Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes – representa hoje 44% do PIB mundial em Paridade de Poder de Compra (PPP) e abriga 56% da população global. Em contraste, o G7, que dominou o século XX com suas políticas neoliberais e intervencionistas, recuou para cerca de 30% do PIB global (PPP). A inversão de protagonismo não é apenas simbólica: ela indica uma nova centralidade produtiva e tecnológica nas mãos do Sul Global. No entanto, o fato de o BRICS superar o G7 em paridade de poder de compra não resolve, por si só, a crise de legitimidade do sistema internacional. A questão não é apenas de quem comanda, mas como comanda – e a serviço de quem.

Nesse sentido, há uma contradição evidente entre a promessa emancipatória do BRICS e as realidades concretas vividas pelos trabalhadores nos países que compõem o bloco. A China, embora celebre avanços colossais em infraestrutura, tecnologia e crescimento econômico, ainda mantém práticas laborais que atentam contra a dignidade humana. A chamada jornada 996 – das 9h às 21h, seis dias por semana – ainda é observada em diversas empresas do setor de tecnologia, apesar de sua ilegalidade formal. Essa lógica extenuante de produtividade sem limites já foi amplamente denunciada por movimentos populares e até por tribunais locais, que reconhecem o vínculo entre esse regime de trabalho e o adoecimento mental da juventude chinesa.

Na Índia, a situação é igualmente alarmante. O Global Slavery Index 2023, publicado pela organização Walk Free, revelou que 11 milhões de pessoas vivem em condições de escravidão moderna no país – a maior cifra registrada no mundo. São trabalhadores aprisionados em servidão por dívidas, exploração infantil, tráfico humano e condições degradantes de moradia e saúde. Embora existam iniciativas bem-sucedidas de resgate e proteção, como o modelo desenvolvido em Tamil Nadu com apoio da International Justice Mission, a estrutura social baseada em castas e desigualdades históricas continua a alimentar esse ciclo de opressão.

Diante desse panorama, é legítimo questionar: que tipo de nova ordem está sendo construída? Uma ordem que silencia diante da brutalidade dos regimes de trabalho? Que incorpora Estados autoritários como Arábia Saudita e Irã sem exigir contrapartidas mínimas em direitos civis, políticos e sociais? Ou uma ordem verdadeiramente democrática, multilateral, centrada na solidariedade entre os povos?

O Brasil, neste contexto, possui uma responsabilidade histórica. Sua posição estratégica, tanto regional quanto diplomática, pode influenciar os rumos do bloco. Mais do que buscar vantagens comerciais ou protagonismo simbólico, o Brasil deve tensionar o BRICS em favor dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas, da saúde mental dos trabalhadores e da transição ecológica justa. Deve, também, recusar a seletividade moral que tantas vezes caracteriza a política internacional. Se o país critica, corretamente, o belicismo norte-americano, também deve criticar com firmeza o genocído cometido por Israel contra o povo palestino, bem como a invasão russa na Ucrânia, que viola os princípios mais elementares do direito internacional. A defesa da paz e da autodeterminação dos povos não pode se dobrar aos interesses estratégicos de aliados momentâneos.

É evidente que a emergência de um mundo multipolar, com empresas como BYD, Embraer, Huawei e as novas cadeias globais de valor em energia limpa e mobilidade sustentável, representa uma oportunidade histórica. A descentralização do poder pode, sim, favorecer uma distribuição mais justa de recursos, tecnologias e conhecimento. Mas essa descentralização deve vir acompanhada de uma nova ética: a ética da solidariedade, da cooperação e da centralidade da vida. Uma ordem que substitui Washington por Pequim, sem alterar as estruturas de exploração do trabalho, é apenas a repetição de um mesmo pesadelo com outros sotaques.

O desafio, portanto, não é apenas econômico. É civilizacional. Os BRICS não podem se tornar apenas um novo eixo de influência global. Devem se tornar uma referência de esperança. Um projeto de humanidade que supere a lógica do lucro, da guerra, da exploração e do adoecimento psíquico em massa. Um pacto mundial que priorize a justiça social, o direito ao descanso, a igualdade de gênero, o cuidado com o planeta e a construção de uma cultura internacional de paz.

O século XXI não precisa de novos impérios. Precisa de novas alianças. De um multilateralismo que se oponha tanto ao imperialismo armado quanto ao autoritarismo econômico. E de uma nova voz, que venha do Sul, mas fale por toda a humanidade. Uma voz que diga, com a autoridade moral de quem já sofreu demais: nunca mais seremos engrenagens caladas de uma máquina que nos adoece.

Decidir com tempo, experiência e ao lado de quem realmente importa

Ou você tem se deixado levar por promessas ilusórias de sucesso rápido, atraído por fórmulas mágicas e discursos vazios? Cursos que garantem resultados imediatos, gurus com segredos infalíveis, médicos que prometem curas milagrosas ou métodos que asseguram riqueza sem esforço são apenas armadilhas que desviam do verdadeiro crescimento.

O verdadeiro crescimento vem da experiência e do compromisso genuíno com a prática. Como Darwin nos ensina, a adaptação contínua é essencial: não há atalhos!

A neurociência e a epigenética, ciência que estuda os mecanismos que atuam para além da genética, mostram que nossas memórias e conhecimentos se consolidam por meio de experiências sensoriais e emocionais, criando referências que sustentam nossa identidade, resiliência e dão sentido à vida.

Vivemos em uma sociedade que valoriza a rapidez e a eficiência, mas que frequentemente nos empurra para atalhos ilusórios. No entanto, é no tempo investido, nas relações nutridas e no aprendizado contínuo que encontramos o verdadeiro significado. Fugir dos atalhos não é perder tempo, é ganhar vida e reproduzir experiências evolutivas.

Porém, é na ausência que valorizamos o que perdemos. E é na falta que fazemos aos outros que somos verdadeiramente reconhecidos. A saudade e as memórias são lembretes do que realmente importa e fazem parte do arquivo pessoal da nossa vida.

Quando lidamos com perdas, sejam elas de pessoas, oportunidades ou empregos, são essas memórias e aprendizados que nos permitem seguir adiante sem nos ferir ou nos autodestruir. Compreender esse processo nos ajuda a viver de forma mais consciente, valorizando o presente e cultivando experiências significativas.

Sócrates, o filósofo grego, usava a maiêutica: um método de perguntas que leva à reflexão e ao autoconhecimento, base de muitas práticas de liderança e desenvolvimento pessoal até hoje. Essa abordagem ainda inspira práticas fundamentais em áreas como a medicina, que exige escuta ativa para diagnósticos precisos; na psicoterapia, onde o diálogo facilita a ressignificação de vivências; e também em contextos como a magistratura e a parentalidade, seja com nossos filhos ou com nossos colaboradores. No julgamento que condenou Sócrates à morte por ingestão de cicuta, manteve-se fiel à sua integridade e coerência até o fim, um gesto que ecoa como exemplo de coragem ética e fidelidade à própria verdade. Naquela época, esse ato extremo consolidou sua imagem como herói e mito. No entanto, nos dias de hoje, meu conselho é que não levemos nossos princípios ao ponto da autodestruição, seja por omissão ou passividade. Expressar o que pensamos, com coragem e respeito, evita ressentimentos e abre espaço para a transformação de ambientes e relações. Nossa voz e experiência têm poder de cura e mudança, especialmente quando aprendemos com quem mais nos ensina pela simplicidade como nossos filhos, nossos melhores mestres.

No mundo de hoje, manter-se fiel à própria verdade é um ato de resistência e superação. Nelson Mandela, com sua trajetória de 27 anos de prisão, exemplifica resiliência e fidelidade aos princípios. Ele dizia: “A maior glória de viver não está em nunca cair, mas em levantar-se sempre que cair.”

A desistência pode parecer uma solução rápida, mas muitas vezes leva a um sofrimento silencioso, um luto prolongado e um ciclo de arrependimento que pode resultar em depressão e melancolia crônica. E é essencial reconhecer estes desafios emocionais e buscar apoio para não entrar nesta condição ou sairmos tão rápido quanto possível.

Como resistir? Manter-se fiel a si mesmo é o que fortalece. Autoconhecimento, autocontrole e responsabilidade são essenciais para enfrentar adversidades. Esses valores conectam tempo e memória, experiência e equilíbrio, lealdade e desafios.

Sócrates incorporava esses valores ao seguir os Preceitos Délficos, ensinamentos dos Sete Sábios da Grécia inscritos no Templo de Apolo, em Delfos. Seus princípios, que guiavam sua conduta e busca pela verdade, continuam essenciais para uma vida equilibrada e para as tomadas de decisão. Esses valores se conectam diretamente aos três preceitos mais conhecidos:

1. Conhece-te a ti mesmo (Gnothi seauton): o tempo e a memória são fundamentais para o autoconhecimento. Antes de buscar respostas externas, resgate as lições do passado e valorize a sabedoria presente em sua trajetória e na experiência daqueles que vieram antes.

Dica prática: reserve um tempo para refletir sobre sua trajetória. Revise suas memórias e aprendizados, identifique erros e acertos. Converse com mentores e familiares para ampliar sua visão e evitar a estagnação.

2. Nada em excesso (Meden agan): no mundo acelerado de hoje, equilíbrio é essencial. Viver o presente com consciência evita desperdício de tempo e energia. O aprendizado contínuo mantém a mente ativa, previne a estagnação e evoluímos absorvendo novas experiências e conhecimentos.

Dica prática: evolua constantemente: faça cursos, desenvolva competências estratégicas, amplie sua visão de mundo e atualize-se com as demandas da sua área de atuação. Expandir seu repertório fortalece sua adaptação e resiliência. Evite sua zona de conforto: questione, aprimore-se e desafie seus limites, mesmo com intolerantes, uma chance de também eles evoluírem.

3. Não faças promessas que não possas cumprir (Epangellou medeni): a integridade fortalece relações e constrói confiança. Em tempos de superficialidade e impulsividade, honrar compromissos e reconhecer limites é essencial. A vida é um processo contínuo, e buscar atalhos pode comprometer seu crescimento e credibilidade. Dica prática: seja leal e responsável com suas promessas. Antes de se comprometer, avalie, planeje e comunique-se com clareza. Falhas podem prejudicar relações, comprometer sua reputação e fechar oportunidades. Assuma falhas, elas nos humanizam e, acredite, provocam cura coletiva.

Além desses três, há muitos outros preceitos, como: “Evite a injustiça”, “Respeite todas as pessoas”, “Aprenda com a adversidade” e “Aja com prudência”. Enfim, eles fortalecem a ética, a responsabilidade e o aprendizado contínuo, fundamentais para uma vida equilibrada e significativa e podem ser uma boa escola de valores para gestores de primeira viagem. Também nos lembram que investir tempo, cultivar relações e aprofundar o conhecimento são escolhas essenciais. Talento não se constrói com atalhos!

Em tempos de pressa e descartabilidade, a sensação de obsolescência, a ideia de que tudo deve ser constantemente renovado; e o conceito de mundo líquido, segundo Zygmunt Bauman, podem nos afastar de nossas raízes e referências. No entanto, a vivência e o conhecimento dos mais velhos são um presente valioso, oferecendo ensinamentos que transcendem modismos e impulsionam nosso crescimento. Por que esperar perder para valorizar? Aproveite o tempo com quem sabe e, principalmente, é experiente! Nesse sentido, são oráculos vivos em nossas vidas e também em nossas memórias, facilitadores do nosso sucesso.

Além disso, a tecnologia e a modernidade ampliam o acesso ao conhecimento, conectando gerações e potencializando a troca entre experiência e inovação. Elas permitem que o conhecimento dos mais velhos seja preservado e compartilhado, como na mentoria. E o melhor: evitam erros e prejuízos. A tecnologia também pode ser uma aliada na preservação do que há de mais precioso hoje: nosso tempo e atenção. Com mais tempo, podemos fortalecer nossas conexões e criar novas memórias e experiências. Assim, o progresso se torna mais acessível e inclusivo, sem atalhos.

Dica sensível neste momento: aproveite os benefícios da inteligência artificial com consciência crítica e empatia. Ela oferece apoio e agilidade em muitas tarefas, mas ainda carrega limitações, como vieses éticos e cognitivos herdados de seus desenvolvedores humanos. Use-a como ferramenta, sem perder de vista a importância do olhar humano, da escuta genuína e da sabedoria que nasce da experiência vivida e das relações significativas. A inteligência artificial não é humana, nem substitui o papel de um psicoterapeuta ou mentor. Ela pode apoiar, mas não sente, não intui e não compreende contextos com a mesma profundidade emocional de um ser humano. Cuidar dessa distinção é preservar a ética, a empatia e o próprio valor do encontro humano.

Ouça. Aprenda. Valorize. Aproveite o tempo com quem importa, com quem tem experiência real e algo a compartilhar, não apenas promessas ou cobranças. A sabedoria não nasce de fórmulas prontas: ela floresce no encontro, na escuta e na vivência autêntica. E você, tem dedicado seu tempo a quem realmente importa?

Rubens Harb Bollos

.jpg?itok=9UXR4GAR)

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/V/b/X8z7OJSgG3eW5YYkrafw/112110858-topshot-a-palestinian-man-looks-at-olive-trees-reportedly-uprooted-by-israeli-soldie.jpg)