sexta-feira, 30 de junho de 2023

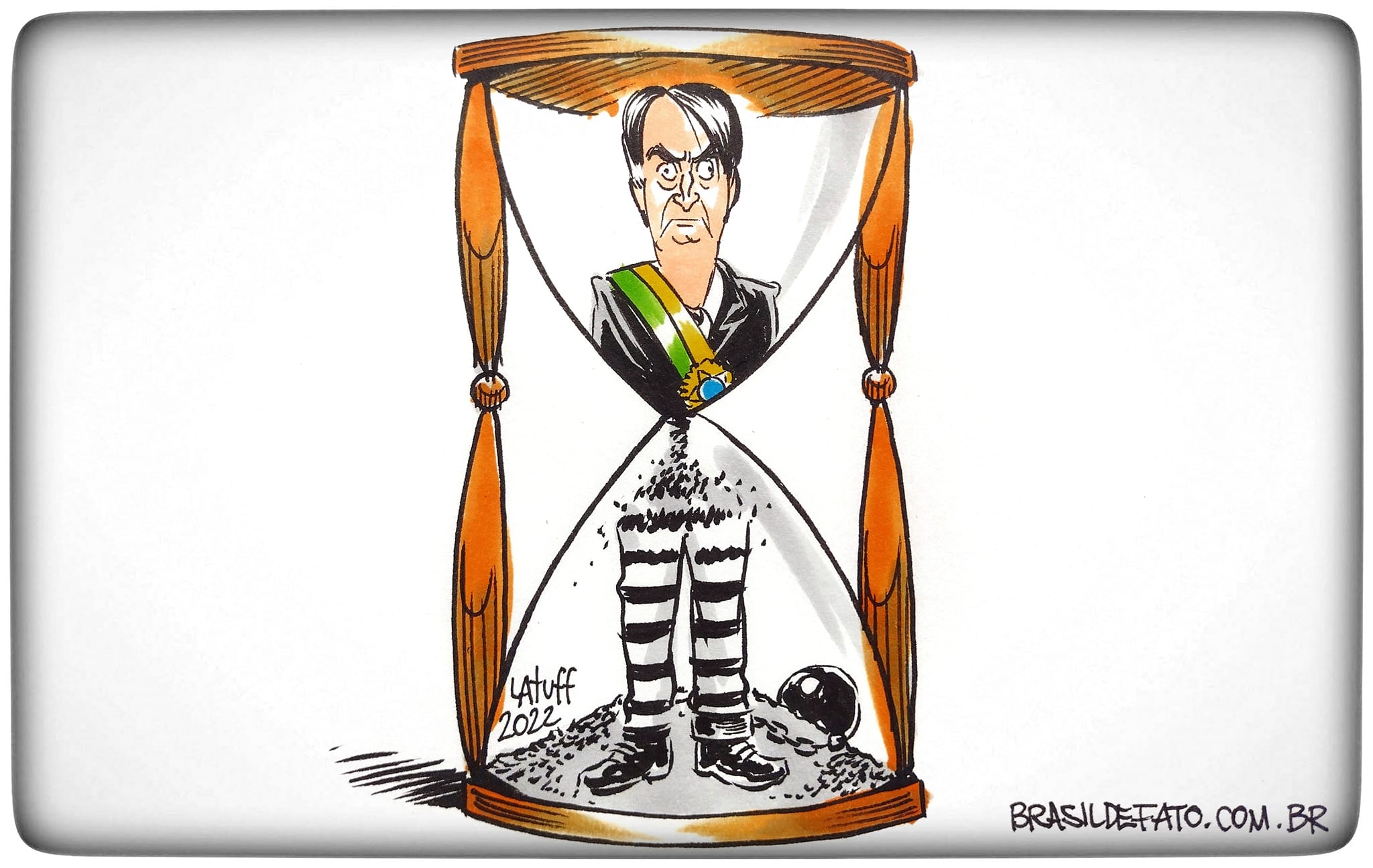

Quanto Bolsonaro vale como cabo eleitoral?

Jair Bolsonaro será um bom cabo eleitoral? O PL pensa que sim. O partido já faz contas e espera que o ex-presidente prestes a tornar-se inelegível o ajude a eleger 1,5 mil prefeitos em 2024, quintuplicando o número de alcaides da legenda. Mas será que esse cálculo tem base ou é só um desejo meio delirante?

Quando o futuro é opaco, consultar o passado é um bom ponto de partida para as estimativas. E, a julgar pelo passado, Bolsonaro foi uma figura decisiva nas eleições de 2022 —ele conseguiu transformar um poste pessoal no governador de São Paulo—, mas teve um desempenho pífio como cabo eleitoral no pleito municipal de 2020. Na ocasião, o então presidente emprestou seu apoio a 13 candidatos a prefeito e a 45 a vereador. Desses todos, apenas 13 se elegeram, sendo só dois prefeitos, os de Parnaíba (PI) e Ipatinga (MG), que não são exatamente megalópoles.

É possível empilhar várias hipóteses para o fracasso. A que me parece mais convincente é que as eleições municipais são dissociadas daquelas para postos federais e estaduais. Pelo menos foi essa a explicação que o próprio Bolsonaro usou na ocasião. E eu concordo com ela.

Mesmo a força do bolsonarismo no pleito de 2022, que é inegável, merece uma análise mais detida. Penso que o ex-presidente perdeu a reeleição principalmente porque suas atitudes repeliram o eleitor moderado. É na faixa dos eleitores de direita não tão moderados que ele permanece influente. É só ver que figuras muito identificadas com seu governo, como o astronauta e a Damares, ganharam fácil assentos no Senado e ex-bolsonaristas que romperam com o chefe só colheram insucesso nas urnas, casos de Weintraub, Hasselmann e Frota.

A minha impressão é que Bolsonaro, com muito menos microfones do que tinha quando ocupava a Presidência, será relevante para definir quem no campo da direita terá um bom desempenho, mas dificilmente será um "king maker", um fazedor de reis.

Quando o futuro é opaco, consultar o passado é um bom ponto de partida para as estimativas. E, a julgar pelo passado, Bolsonaro foi uma figura decisiva nas eleições de 2022 —ele conseguiu transformar um poste pessoal no governador de São Paulo—, mas teve um desempenho pífio como cabo eleitoral no pleito municipal de 2020. Na ocasião, o então presidente emprestou seu apoio a 13 candidatos a prefeito e a 45 a vereador. Desses todos, apenas 13 se elegeram, sendo só dois prefeitos, os de Parnaíba (PI) e Ipatinga (MG), que não são exatamente megalópoles.

É possível empilhar várias hipóteses para o fracasso. A que me parece mais convincente é que as eleições municipais são dissociadas daquelas para postos federais e estaduais. Pelo menos foi essa a explicação que o próprio Bolsonaro usou na ocasião. E eu concordo com ela.

Mesmo a força do bolsonarismo no pleito de 2022, que é inegável, merece uma análise mais detida. Penso que o ex-presidente perdeu a reeleição principalmente porque suas atitudes repeliram o eleitor moderado. É na faixa dos eleitores de direita não tão moderados que ele permanece influente. É só ver que figuras muito identificadas com seu governo, como o astronauta e a Damares, ganharam fácil assentos no Senado e ex-bolsonaristas que romperam com o chefe só colheram insucesso nas urnas, casos de Weintraub, Hasselmann e Frota.

A minha impressão é que Bolsonaro, com muito menos microfones do que tinha quando ocupava a Presidência, será relevante para definir quem no campo da direita terá um bom desempenho, mas dificilmente será um "king maker", um fazedor de reis.

Comedores de batatas

Que quadro impressionante é o Comedores de Batatas, de van Gogh. Usando uma paleta de cores escuras como preto, marrom e ocre, retratou uma cena do cotidiano camponês medieval, com sua miséria, escassez, falta de recursos. A mesa rústica, a chama trêmula de um lampião que ilumina as faces de crianças rudes, sôfregas, interrogativas. As mãos grosseiras da mulher partindo os pedaços. Escreveu o artista em carta ao seu irmão Théo que se aplicara conscientemente em dar a ideia de que essas pessoas que comem as batatas com as mãos, também lavraram a terra. Que o trabalho manual, árduo, trouxe-lhes a nutrição honesta. E assim, entre goles de café nas canecas e bocados de massa, a luta se desenvolve, sofrida e fraterna.

Que quadro impressionante é o Comedores de Batatas, de van Gogh. Usando uma paleta de cores escuras como preto, marrom e ocre, retratou uma cena do cotidiano camponês medieval, com sua miséria, escassez, falta de recursos. A mesa rústica, a chama trêmula de um lampião que ilumina as faces de crianças rudes, sôfregas, interrogativas. As mãos grosseiras da mulher partindo os pedaços. Escreveu o artista em carta ao seu irmão Théo que se aplicara conscientemente em dar a ideia de que essas pessoas que comem as batatas com as mãos, também lavraram a terra. Que o trabalho manual, árduo, trouxe-lhes a nutrição honesta. E assim, entre goles de café nas canecas e bocados de massa, a luta se desenvolve, sofrida e fraterna.A intentona golpista e os kids preto

É profundamente lamentável e, até mesmo inacreditável, que após quase quarenta anos do fim da ditadura militar, quando a sociedade brasileira, cansada de tantos arbítrios, truculências e corrupção, manifestou-se de forma veemente exigindo a redemocratização do País, as Forças Armadas voltem a se envolver na tentativa de um golpe contra o Estado Democrático de Direito.

Recentes reportagens investigativas publicadas pela Revista Piauí, aliadas aos dados que estão vindo ao conhecimento público pelos inquéritos que estão em curso na Polícia Federal, escancaram a participação de uma enorme parcela de militares, especialmente do Exército, na intentona golpista que culminou no fatídico 8 de janeiro. Sem dúvida, esse lastimável “evento disparador”, tão almejado e incentivado, jamais teria ocorrido sem a omissão, complacência e apoio dos militares. E todos sabiam que o objetivo desses criminosos era causar uma comoção social e pressionar as Forças Armadas a promover a intervenção militar, agindo contra a ordem constitucional e a democracia.

A reportagem da Revista Piauí afirma que a análise dos vídeos dos atos golpistas de 8 de janeiro demonstra ações próprias de pessoas que tiveram treinamento militar. As imagens demonstram ações coordenadas, com emprego de tática militar, de planejamento e de artefatos bélicos de uso exclusivo das FFAA. Quando chegaram à Praça dos Três Poderes, por exemplo, os golpistas dividiram-se em três grupos: um deles dirigiu-se para o Congresso, outro ao STF e um terceiro para o Palácio do Planalto, o que evidencia planejamento, uma vez que a tendência natural de uma multidão é caminhar unida, numa única direção.

Na realidade, a conspirata golpista foi gestada, em profundo desrespeito à soberania do voto popular e à democracia, desde o momento em que a Justiça Eleitoral declarou a vitória do presidente Lula. O ex-presidente e significativa parcela da cúpula das Forças Armadas, sem nenhuma prova ou evidência, passaram a questionar o resultado da eleição, notadamente o uso das urnas eletrônicas, assim como a atuação das autoridades da Justiça Eleitoral, numa atitude de “eleição boa é eleição a favor”. É dizer, o resultado só seria bom e correto se proclamasse a reeleição de Bolsonaro.

Incentivados por essas posturas, centenas de manifestantes indignados pela derrota de Bolsonaro, passaram a clamar por um golpe militar nas frentes dos quartéis. A concentração maior ocorreu em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, área de segurança vedada a esse tipo de manifestação, de onde partiram as hordas que praticaram os atos terroristas – tentativa de explosão de carro com combustível nas proximidades do aeroporto de Brasília e depredações e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, quando foram incendiados 5 ônibus, 3 carros particulares e até uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Esses manifestantes golpistas foram, sem dúvida, defendidos e incentivados pelos militares do Exército, que até mesmo impediram, antes da intentona golpista de 8 de janeiro, a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal para dispersar os manifestantes alojados em frente ao Quartel General do Exército.

Isso não significa que a Polícia Militar do DF, em grande parte sabidamente bolsonarista, não tenha sido preliminarmente conivente com a intentona golpista de 8 de janeiro, ao facilitar o avanço dos manifestantes sobre as sedes dos Três Poderes da República.

Mesmo após os atos de vandalismo praticados em 8 de janeiro de 2023, quando ocorreram as depredações das sedes dos Três Poderes da República, os militares continuaram a defender os golpistas bolsonaristas. Tanto é que, na noite desses lamentáveis atos, já sob a intervenção do Governo Federal, as forças de segurança do Distrito Federal planejaram a prisão em massa de todos os envolvidos.

Nessa ocasião, por ordem do então Comandante do Exército, general Júlio Cesar Arruda, a PMDF foi impedida de acessar a área onde os golpistas foram concentrados, sendo confrontados por forças militares do Exército, até com o uso de tanques. Ao final das negociações, que envolveram o Comandante e três ministros do governo recém assumido – Flávio Dino, da Justiça; José Múcio Monteiro Filho, da Defesa; e Rui Costa, chefe da Casa Civil – ficou acordado que as prisões seriam efetivadas somente na manhã do dia seguinte. Tempo suficiente para que militares e seus parentes fossem avisados e fugissem do local...

Depois dos dados obtidos no celular do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, não restam dúvidas de que o golpe foi detalhadamente planejado com a participação de militares de alta patente, da ativa e da reserva, a maioria deles do grupo dos chamados kids pretos, a força especial do Exército. De fato, tão logo chegou ao poder, Bolsonaro cercou-se dos kids pretos – única força que ele dizia confiar plenamente. Em sua gestão, Bolsonaro convocou pelo menos 26 kids pretos, entre eles o general Braga Netto, o general Luiz Eduardo Ramos, o tenente-coronel Mauro Cid, o general Eduardo Pazuello e o coronel Élcio Franco Filho.

A sorte é que, com as investigações e com os depoimentos nas CPIs, agora sabemos que os militares bolsonaristas são todos covardes: todos se apresentam como defensores da democracia e da ordem constitucional.

Mentem descaradamente sobre tudo. Mas, também sabemos que o golpe não se consumou, conforme a vontade de Bolsonaro e de muitos outros, porque boa parte do alto comando do Exército não demonstrou disposição para envolver-se numa aventura golpista de futuro incerto.

A verdade é que muitos brasileiros que lutaram pela redemocratização do país estão insatisfeitos com os resultados alcançados, especialmente com a atual desqualificada classe política. Mas isso não implica e nem se justifica que se queira derrubar a democracia. Ao contrário, todos devem continuar a luta pelo aperfeiçoamento da democracia, o que passa pela elevação da consciência da enorme parcela da sociedade que está excluída, social, econômica e politicamente, sobre a relevância da organização e participação popular.

O momento é propício para se corrigir equívocos do passado, promovendo-se uma profunda reformulação das Forças Armadas, mediante mudanças constitucionais que explicitem claramente a missão delas no Estado Democrático de Direito, de forma a evitar futuros eventos semelhantes aos ocorridos no passado recente.

Enquanto os militares não entenderem que não são um “poder moderador” não passaremos de uma “república de bananas”.

Recentes reportagens investigativas publicadas pela Revista Piauí, aliadas aos dados que estão vindo ao conhecimento público pelos inquéritos que estão em curso na Polícia Federal, escancaram a participação de uma enorme parcela de militares, especialmente do Exército, na intentona golpista que culminou no fatídico 8 de janeiro. Sem dúvida, esse lastimável “evento disparador”, tão almejado e incentivado, jamais teria ocorrido sem a omissão, complacência e apoio dos militares. E todos sabiam que o objetivo desses criminosos era causar uma comoção social e pressionar as Forças Armadas a promover a intervenção militar, agindo contra a ordem constitucional e a democracia.

A reportagem da Revista Piauí afirma que a análise dos vídeos dos atos golpistas de 8 de janeiro demonstra ações próprias de pessoas que tiveram treinamento militar. As imagens demonstram ações coordenadas, com emprego de tática militar, de planejamento e de artefatos bélicos de uso exclusivo das FFAA. Quando chegaram à Praça dos Três Poderes, por exemplo, os golpistas dividiram-se em três grupos: um deles dirigiu-se para o Congresso, outro ao STF e um terceiro para o Palácio do Planalto, o que evidencia planejamento, uma vez que a tendência natural de uma multidão é caminhar unida, numa única direção.

Na realidade, a conspirata golpista foi gestada, em profundo desrespeito à soberania do voto popular e à democracia, desde o momento em que a Justiça Eleitoral declarou a vitória do presidente Lula. O ex-presidente e significativa parcela da cúpula das Forças Armadas, sem nenhuma prova ou evidência, passaram a questionar o resultado da eleição, notadamente o uso das urnas eletrônicas, assim como a atuação das autoridades da Justiça Eleitoral, numa atitude de “eleição boa é eleição a favor”. É dizer, o resultado só seria bom e correto se proclamasse a reeleição de Bolsonaro.

Incentivados por essas posturas, centenas de manifestantes indignados pela derrota de Bolsonaro, passaram a clamar por um golpe militar nas frentes dos quartéis. A concentração maior ocorreu em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, área de segurança vedada a esse tipo de manifestação, de onde partiram as hordas que praticaram os atos terroristas – tentativa de explosão de carro com combustível nas proximidades do aeroporto de Brasília e depredações e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, quando foram incendiados 5 ônibus, 3 carros particulares e até uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Esses manifestantes golpistas foram, sem dúvida, defendidos e incentivados pelos militares do Exército, que até mesmo impediram, antes da intentona golpista de 8 de janeiro, a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal para dispersar os manifestantes alojados em frente ao Quartel General do Exército.

Isso não significa que a Polícia Militar do DF, em grande parte sabidamente bolsonarista, não tenha sido preliminarmente conivente com a intentona golpista de 8 de janeiro, ao facilitar o avanço dos manifestantes sobre as sedes dos Três Poderes da República.

Mesmo após os atos de vandalismo praticados em 8 de janeiro de 2023, quando ocorreram as depredações das sedes dos Três Poderes da República, os militares continuaram a defender os golpistas bolsonaristas. Tanto é que, na noite desses lamentáveis atos, já sob a intervenção do Governo Federal, as forças de segurança do Distrito Federal planejaram a prisão em massa de todos os envolvidos.

Nessa ocasião, por ordem do então Comandante do Exército, general Júlio Cesar Arruda, a PMDF foi impedida de acessar a área onde os golpistas foram concentrados, sendo confrontados por forças militares do Exército, até com o uso de tanques. Ao final das negociações, que envolveram o Comandante e três ministros do governo recém assumido – Flávio Dino, da Justiça; José Múcio Monteiro Filho, da Defesa; e Rui Costa, chefe da Casa Civil – ficou acordado que as prisões seriam efetivadas somente na manhã do dia seguinte. Tempo suficiente para que militares e seus parentes fossem avisados e fugissem do local...

Depois dos dados obtidos no celular do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, não restam dúvidas de que o golpe foi detalhadamente planejado com a participação de militares de alta patente, da ativa e da reserva, a maioria deles do grupo dos chamados kids pretos, a força especial do Exército. De fato, tão logo chegou ao poder, Bolsonaro cercou-se dos kids pretos – única força que ele dizia confiar plenamente. Em sua gestão, Bolsonaro convocou pelo menos 26 kids pretos, entre eles o general Braga Netto, o general Luiz Eduardo Ramos, o tenente-coronel Mauro Cid, o general Eduardo Pazuello e o coronel Élcio Franco Filho.

A sorte é que, com as investigações e com os depoimentos nas CPIs, agora sabemos que os militares bolsonaristas são todos covardes: todos se apresentam como defensores da democracia e da ordem constitucional.

Mentem descaradamente sobre tudo. Mas, também sabemos que o golpe não se consumou, conforme a vontade de Bolsonaro e de muitos outros, porque boa parte do alto comando do Exército não demonstrou disposição para envolver-se numa aventura golpista de futuro incerto.

A verdade é que muitos brasileiros que lutaram pela redemocratização do país estão insatisfeitos com os resultados alcançados, especialmente com a atual desqualificada classe política. Mas isso não implica e nem se justifica que se queira derrubar a democracia. Ao contrário, todos devem continuar a luta pelo aperfeiçoamento da democracia, o que passa pela elevação da consciência da enorme parcela da sociedade que está excluída, social, econômica e politicamente, sobre a relevância da organização e participação popular.

O momento é propício para se corrigir equívocos do passado, promovendo-se uma profunda reformulação das Forças Armadas, mediante mudanças constitucionais que explicitem claramente a missão delas no Estado Democrático de Direito, de forma a evitar futuros eventos semelhantes aos ocorridos no passado recente.

Enquanto os militares não entenderem que não são um “poder moderador” não passaremos de uma “república de bananas”.

Os estrategas da glória

Os cultores da estratégia da glória

conduzem-se com pouca elegância,

mesmo sendo a glória ilusória

e só irrelevante extravagância.

Os famintos dela portam-se mal,

atropelando belas amizades,

ou liquidando-as com um punhal,

assim perdendo algumas virgindades!

O caçador de glória perde o tino,

para agradar a gregos e troianos.

Se necessário, faz mesmo o pino

e outros afincos euclideanos.

Caçar a glória exige ganância

e deselegante beligerância.

Eugénio Lisboa

conduzem-se com pouca elegância,

mesmo sendo a glória ilusória

e só irrelevante extravagância.

Os famintos dela portam-se mal,

atropelando belas amizades,

ou liquidando-as com um punhal,

assim perdendo algumas virgindades!

O caçador de glória perde o tino,

para agradar a gregos e troianos.

Se necessário, faz mesmo o pino

e outros afincos euclideanos.

Caçar a glória exige ganância

e deselegante beligerância.

Eugénio Lisboa

A levar em conta o que ele fez, só cassar Bolsonaro por 8 anos é pouco

Abuso de poder político? Mas, como? Só porque ele recepcionou um grupo de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, onde morava, e a televisão estatal transmitiu o evento ao vivo?

Ataques à democracia? Só porque ele sugeriu “aperfeiçoar” o processo eleitoral? A reunião com os embaixadores foi para uma troca de ideias. Ele ofereceu as suas, os embaixadores calaram.

É por isso que Bolsonaro só vê um resultado justo para seu julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral: a absolvição. A cassação dos seus direitos políticos seria um crime.

Não será hoje que Bolsonaro conhecerá o veredito do tribunal. O ministro relator do caso, Benedito Gonçalves, leu um resumo do seu voto de mais de 400 páginas a favor da condenação.

Bolsonaro se tornará inelegível, não podendo disputar eleições até 2030. E ficará à espera da conclusão de outros 15 processos a que responde no tribunal, o que poderá agravar sua pena.

Quando Bolsonaro se reuniu com os embaixadores em 22 de julho de 2022, o Congresso já rejeitara a proposta de restabelecer o voto impresso. Isso, porém, não o impediu de seguir em frente.

O voto impresso que Bolsonaro dizia querer de volta foi pretexto para que ele pusesse em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Desacreditou-o o quanto pôde.

Ele diz que a cassação dos seus direitos políticos será “péssima” para a democracia. É justamente o contrário: ela será ótima para a democracia que ele tanto se empenhou em matar.

A cassação do único presidente que não conseguiu se reeleger servirá como uma espécie de linha riscada no chão a sinalizar: daqui não se passa. Quem tentar passar será punido.

Democracia que não se defende acaba um dia. Cláusula pétrea é um dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem pela via de emenda à Constituição. A democracia é cláusula pétrea.

Órfão da tortura e da ditadura, Bolsonaro nunca disfarçou seu propósito de destruir a democracia e implantar no país um regime autoritário sob seu comando e amparado pelos militares.

Não conseguiu por pouco. No final de agosto de 2022, reunidos em Brasília, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica decidiram apoiar o golpe que seria dado em 7 de setembro.

A cidade estava entupida de bolsonaristas de todo o país. Na Esplanada dos Ministérios, só seriam admitidos os que se submetessem à revista. Era proibido, ali, o acesso de veículos.

Antes da meia-noite do dia 6, as barreiras foram removidas e teve início a invasão de pedestres, de ônibus e de caminhões. O governador do Distrito Federal parou de atender ligações.

Grande parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal estava fora da cidade. Luiz Fux, presidente do tribunal, foi para seu gabinete de trabalho e disparou ligações para chefes militares.

Se eles não suspendessem o golpe em curso, Fux poria a boca no trombone a denunciar o que ocorria. Os militares recuaram com medo do fracasso e do estrago em sua imagem.

Com a derrota de Bolsonaro em outubro, tramou-se outro golpe para evitar a posse de Lula. Na noite de 12 de dezembro, acampados à porta do QG do Exército visitaram Bolsonaro.

E do Palácio da Alvorada saíram para apedrejar o prédio da Polícia Federal, tocar fogo em ônibus e carros e tocar terror na região central de Brasília. A Polícia Militar limitou-se a assistir.

No dia 19 de setembro, uma voz do Supremo aconselhou Bolsonaro a viajar ao exterior, de vez que o Estado Maior do Exército estava dividido quanto ao eventual sucesso de um golpe.

Uma vez que não reconheceu a vitória de Lula e que decidiu não lhe transferir a faixa presidencial, Bolsonaro embarcou no dia 30 para Miami. De lá, assistiu à tentativa de golpe em 8 de janeiro.

Pelo conjunto da sua obra, para que nada parecido com o que se viu volte a repetir-se, Bolsonaro merece muito mais do que apenas tornar-se inelegível. Merece ser preso.

Ataques à democracia? Só porque ele sugeriu “aperfeiçoar” o processo eleitoral? A reunião com os embaixadores foi para uma troca de ideias. Ele ofereceu as suas, os embaixadores calaram.

É por isso que Bolsonaro só vê um resultado justo para seu julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral: a absolvição. A cassação dos seus direitos políticos seria um crime.

Não será hoje que Bolsonaro conhecerá o veredito do tribunal. O ministro relator do caso, Benedito Gonçalves, leu um resumo do seu voto de mais de 400 páginas a favor da condenação.

Bolsonaro se tornará inelegível, não podendo disputar eleições até 2030. E ficará à espera da conclusão de outros 15 processos a que responde no tribunal, o que poderá agravar sua pena.

Quando Bolsonaro se reuniu com os embaixadores em 22 de julho de 2022, o Congresso já rejeitara a proposta de restabelecer o voto impresso. Isso, porém, não o impediu de seguir em frente.

O voto impresso que Bolsonaro dizia querer de volta foi pretexto para que ele pusesse em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Desacreditou-o o quanto pôde.

Ele diz que a cassação dos seus direitos políticos será “péssima” para a democracia. É justamente o contrário: ela será ótima para a democracia que ele tanto se empenhou em matar.

A cassação do único presidente que não conseguiu se reeleger servirá como uma espécie de linha riscada no chão a sinalizar: daqui não se passa. Quem tentar passar será punido.

Democracia que não se defende acaba um dia. Cláusula pétrea é um dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem pela via de emenda à Constituição. A democracia é cláusula pétrea.

Órfão da tortura e da ditadura, Bolsonaro nunca disfarçou seu propósito de destruir a democracia e implantar no país um regime autoritário sob seu comando e amparado pelos militares.

Não conseguiu por pouco. No final de agosto de 2022, reunidos em Brasília, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica decidiram apoiar o golpe que seria dado em 7 de setembro.

A cidade estava entupida de bolsonaristas de todo o país. Na Esplanada dos Ministérios, só seriam admitidos os que se submetessem à revista. Era proibido, ali, o acesso de veículos.

Antes da meia-noite do dia 6, as barreiras foram removidas e teve início a invasão de pedestres, de ônibus e de caminhões. O governador do Distrito Federal parou de atender ligações.

Grande parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal estava fora da cidade. Luiz Fux, presidente do tribunal, foi para seu gabinete de trabalho e disparou ligações para chefes militares.

Se eles não suspendessem o golpe em curso, Fux poria a boca no trombone a denunciar o que ocorria. Os militares recuaram com medo do fracasso e do estrago em sua imagem.

Com a derrota de Bolsonaro em outubro, tramou-se outro golpe para evitar a posse de Lula. Na noite de 12 de dezembro, acampados à porta do QG do Exército visitaram Bolsonaro.

E do Palácio da Alvorada saíram para apedrejar o prédio da Polícia Federal, tocar fogo em ônibus e carros e tocar terror na região central de Brasília. A Polícia Militar limitou-se a assistir.

No dia 19 de setembro, uma voz do Supremo aconselhou Bolsonaro a viajar ao exterior, de vez que o Estado Maior do Exército estava dividido quanto ao eventual sucesso de um golpe.

Uma vez que não reconheceu a vitória de Lula e que decidiu não lhe transferir a faixa presidencial, Bolsonaro embarcou no dia 30 para Miami. De lá, assistiu à tentativa de golpe em 8 de janeiro.

Pelo conjunto da sua obra, para que nada parecido com o que se viu volte a repetir-se, Bolsonaro merece muito mais do que apenas tornar-se inelegível. Merece ser preso.

quarta-feira, 28 de junho de 2023

Pesquisa revela a relação entre empresas e militares durante ditadura

Ditaduras são associadas à violência verde-oliva. De fato, foram militares que assassinaram Victor Jara no Estádio Nacional de Santiago e arremessaram estudantes argentinos no Rio da Prata, nos “Voos da Morte”. Mas sem apoio de parte da imprensa, empresários e sociedade, nenhuma ditadura emerge – é um acordo entre elites. Se no Brasil, nem membros das Forças Armadas foram julgados por seus crimes, a participação do empresariado é um esquecimento cultivado em silêncio. Um grupo de pesquisadores, porém, tenta desvendar esse passado.

A pesquisa “A responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a Ditadura” é uma parceria entre o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp), o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo e mergulha nas atividades repressivas em grandes corporações como Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Aracruz, Folha de S. Paulo, Petrobras, Fiat e Itaipu. Os primeiros resultados desse trabalho começaram a ser publicados pela Agência Pública no último dia 16 de junho.

José Silva Tavares foi um ex-guerrilheiro cooptado pelo regime que agiu infiltrado em células da ALN – Aliança Nacional Libertadora. Com suas informações, a ditadura prendeu e matou o jornalista Joaquim Câmara Ferreira, o “Toledo”, sucessor de Carlos Marighella no comando do grupo revolucionário. Como prêmio, sua ficha foi limpa e ele ganhou um emprego na Fiat. Segundo os documentos, a empresa italiana colaborou com os fardados mantendo agentes em seu sistema de segurança.

Na refinaria da Petrobras em São Francisco do Conde, interior da Bahia, um alojamento para funcionários se transformou em um centro de torturas. O Exército e a estatal teriam investigado mais de 3 mil funcionários e indiciado mais de 700, considerados subversivos. Numa época em que os trabalhadores realmente se organizavam em sindicatos, sindicalistas eram pessoas perigosas e eram monitorados pela polícia com anuência da empresa.

Todo esse trabalho foi possível após um acordo entre a Justiça e a Volkswagen, que pagou cerca de 36 milhões de reais para reparação das vítimas. Parte desse valor banca o projeto, entre outras ações de para provocar a memória do país. Ele atende a uma brecha da Comissão Nacional da Verdade [CNV] que não desenvolveu a relação capital-farda em seu documento final.

A Argentina, que levou seus militares aos bancos dos réus – como se pode ver no filme “1985” – já se debruçou sobre o tema e obteve resultados tímidos, com julgamento de um empresário de ônibus condenado pela morte de um sindicalista. Há um bom livro: Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura (Contas Pendentes – Os Cúmplices Econômicos da Ditadura), do jornalista Horacio Verbitsky e do advogado Juan Pablo Bohoslavsky, lançado em 2013.

Um documentário seminal sobre o envolvimento de empresários na repressão é Cidadão Boilesen (2009), dirigido por Chaim Litewski. O filme narra a participação ativa de Henning Albert Boilesen, presidente do Grupo Ultra, da Ultragaz, na organização e financiamento – passando o chapéu junto a outros empresários – da Operação Bandeirante, que se transformaria no DOI-CODI, uma máquina estatal de moer gente.

Edson Telles Teles, coordenador do estudo e professor da Unifesp, recorda em entrevista à Pública que a Lei de Anistia é direcionada a indivíduos, não para empresas. E graves violações aos direitos humanos são imprescritíveis. Quem sabe seja o caminho para uma reparação histórica. No Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, 26 de junho, é um alento.

A pesquisa “A responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a Ditadura” é uma parceria entre o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp), o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo e mergulha nas atividades repressivas em grandes corporações como Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Aracruz, Folha de S. Paulo, Petrobras, Fiat e Itaipu. Os primeiros resultados desse trabalho começaram a ser publicados pela Agência Pública no último dia 16 de junho.

José Silva Tavares foi um ex-guerrilheiro cooptado pelo regime que agiu infiltrado em células da ALN – Aliança Nacional Libertadora. Com suas informações, a ditadura prendeu e matou o jornalista Joaquim Câmara Ferreira, o “Toledo”, sucessor de Carlos Marighella no comando do grupo revolucionário. Como prêmio, sua ficha foi limpa e ele ganhou um emprego na Fiat. Segundo os documentos, a empresa italiana colaborou com os fardados mantendo agentes em seu sistema de segurança.

Na refinaria da Petrobras em São Francisco do Conde, interior da Bahia, um alojamento para funcionários se transformou em um centro de torturas. O Exército e a estatal teriam investigado mais de 3 mil funcionários e indiciado mais de 700, considerados subversivos. Numa época em que os trabalhadores realmente se organizavam em sindicatos, sindicalistas eram pessoas perigosas e eram monitorados pela polícia com anuência da empresa.

Todo esse trabalho foi possível após um acordo entre a Justiça e a Volkswagen, que pagou cerca de 36 milhões de reais para reparação das vítimas. Parte desse valor banca o projeto, entre outras ações de para provocar a memória do país. Ele atende a uma brecha da Comissão Nacional da Verdade [CNV] que não desenvolveu a relação capital-farda em seu documento final.

A Argentina, que levou seus militares aos bancos dos réus – como se pode ver no filme “1985” – já se debruçou sobre o tema e obteve resultados tímidos, com julgamento de um empresário de ônibus condenado pela morte de um sindicalista. Há um bom livro: Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura (Contas Pendentes – Os Cúmplices Econômicos da Ditadura), do jornalista Horacio Verbitsky e do advogado Juan Pablo Bohoslavsky, lançado em 2013.

Um documentário seminal sobre o envolvimento de empresários na repressão é Cidadão Boilesen (2009), dirigido por Chaim Litewski. O filme narra a participação ativa de Henning Albert Boilesen, presidente do Grupo Ultra, da Ultragaz, na organização e financiamento – passando o chapéu junto a outros empresários – da Operação Bandeirante, que se transformaria no DOI-CODI, uma máquina estatal de moer gente.

Edson Telles Teles, coordenador do estudo e professor da Unifesp, recorda em entrevista à Pública que a Lei de Anistia é direcionada a indivíduos, não para empresas. E graves violações aos direitos humanos são imprescritíveis. Quem sabe seja o caminho para uma reparação histórica. No Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, 26 de junho, é um alento.

Membros do sistema de justiça estrelam cenas bem brasileiras

Nos últimos dias, membros do sistema de justiça estrelaram três cenas bem brasileiras. Uma delas trouxe para a frente das câmeras nacionais uma procuradora de Goiás. Carla Fleury de Souza cometeu o crime do desabafo. Reclamou ao vídeo de seu parco salário de 37,5 mil reais. Insuficiente, declarou, para sustentar seu estilo de vida de princesa: "Meu dinheiro é só para fazer minhas vaidades, graças a Deus. Só para os meus brincos, minhas pulseiras, meus sapatos." Graças a Deus e ao marido, que, depreende-se da fala da esposa, arrecada bem mais.

A franqueza foi bisonha, coisa de quem ainda não se acostumou à vida filmada. Mas o franco exprime o que pensam os dissimulados. A procuradora delatou o sentimento de uma fração da elite social que, ilhada com seus iguais, nem mesmo imagina como vive a maioria dos habitantes de seu país. Na ilha da senhora Fleury, os proventos são muito, muito mais altos do que o da média dos brasileiros.

Outro distanciado da realidade, desta vez a jurídica, é um seu colega de beca de Santa Catarina. O desembargador Jorge Luiz de Borba é acusado de manter uma mulher com deficiência auditiva em condição análoga à escravidão por duas décadas.

A vítima, decerto, nunca teve tempo ou recursos para cultivar "vaidades" como a procuradora. Contou, contudo, com o que há de mais valioso, a afeição. Ao menos foi assim que o encarcerador se defendeu: "aquilo que se cogita, infundadamente, como sendo 'suspeita de trabalho análogo à escravidão', na verdade, expressa um ato de amor. Haja vista que a pessoa, tida como vítima, foi na verdade acolhida pela minha família". Ser "da família", na escravidão, como no serviço doméstico, é o mesmo que estar sob o jugo dela. A PF suspeita que a "tida como vítima" era vítima de fato e que o tratamento amoroso incluía maus tratos, jornadas de trabalho estafantes e restrição da liberdade.

Outro episódio a reverberar a escravidão foi aqui em São Paulo. A protagonista inicial foi a polícia. Sua maneira de deter um homem negro acusado de furtar duas caixas de bombons foi atar mão com mão e pé com pé. Com cordas. Depois, dois representantes da lei dividiram o peso, carregando o detido como se fosse um fardo, infensos aos seus gemidos de dor. A imagem é do escravismo redivivo. Debret pintou cena parecida.

O fato só veio a público porque uma testemunha o filmou, já que os policiais não usavam câmeras nos uniformes. Depois da desdita, Robson Rodrigo Francisco, o amarrado, passou por outra. Caiu na vara da juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, que não viu nada demais na forma da detenção. Nem tortura, nem maus-tratos, nem qualquer atentado aos direitos constitucionais, de modo que a prisão foi mantida.

Cada um desses casos recebeu atenção imediata, intensa e passageira. A indignação suscitada gerou desdobramentos diferentes. A vaidosa submergiu no anonimato de onde surgira, o desembargador declarou a intenção de adotar formalmente a pretensa filha e o amarrado está preso.

Desfechos desparelhados apenas de face. Daqui a pouco tudo volta aos seus lugares costumeiros na sociedade brasileira. Logo ninguém mais, salvo as almas como a do Padre Lancellotti que denunciou o caso, se lembrará de Robson. Pode bem ficar esquecida também a promessa de adoção do desembargador de olhos azuis. E apesar de seus parcos dividendos, a senhora Fleury retornará tranquila ao seu roteiro de compras.

O desconforto do exílio

Cada vez que sofro uma experiência desagradável – indo a sítios onde nunca iria se desse ouvido aos meus próprios conselhos – dizem-me estas palavras: “Pelo menos saíste da tua zona de conforto.”

Dizem-me estas palavras, note-se, como se fosse uma coisa boa sairmos da nossa zona de conforto (ZDC).

Mas será? Cada vez mais sinto uma necessidade feroz de proteger a minha zona de conforto. Só eu sei o tempo e o esforço que levou a encontrar e a construir a minha ZDC. Ainda me lembro de como era a vida antes de ter uma ZDC para a qual podia fugir. Ainda tenho as mazelas.

É que a ZDC não é um mar de rosas – é um evitório. O que define a ZDC não é o que está cá dentro (a amada, o gato, livros e conhaque, música e silêncio), mas o que fica de fora, um pouco como a Zona Verde de Bagdad.

O que fica fora da ZDC é fácil de definir: é tudo aquilo (e todos aqueles) para que me falta a paciência, o apetecimento e a santidade para aturar.

O caracol anda com a ZDC às costas e, se lhe perguntarmos o que é que tem de especial, dirá: “Nada, mas é minha, e posso enrolar-me lá sempre que quiser.”

Dizer que nos faz bem sairmos da ZDC esquece um pormenor fundamental: antes de construirmos a nossa ZDC estávamos sempre fora da nossa ZDC, tanto mais que foi a experiência de estarmos fora da nossa ZDC que nos levou a construir uma ZDC in the first place.

Nenhum animal sai da ZDC a não ser obrigado. A não ser o animal humano: esse é o bicho-sereia que consegue convencer os outros bichos a fazer o contrário do que lhes apetece.

“Ah”, dizem os modernos, “Não gostaste? Mas assim aprendes a dar valor à tua ZDC.”

Mas eu já dou valor à minha ZDC. Uma pequena pista: passo lá a vida. Por alguma razão deve ser.

O que vale é que descobri por que é que estes chatos estão sempre a convidar-nos para sair da nossa ZDC.

É para nos convencer a entrar nos infernos que são as ZDC deles.

E de onde eles nunca saem, está quieto. A não ser para nos aliciar.

Dizem-me estas palavras, note-se, como se fosse uma coisa boa sairmos da nossa zona de conforto (ZDC).

Mas será? Cada vez mais sinto uma necessidade feroz de proteger a minha zona de conforto. Só eu sei o tempo e o esforço que levou a encontrar e a construir a minha ZDC. Ainda me lembro de como era a vida antes de ter uma ZDC para a qual podia fugir. Ainda tenho as mazelas.

É que a ZDC não é um mar de rosas – é um evitório. O que define a ZDC não é o que está cá dentro (a amada, o gato, livros e conhaque, música e silêncio), mas o que fica de fora, um pouco como a Zona Verde de Bagdad.

O que fica fora da ZDC é fácil de definir: é tudo aquilo (e todos aqueles) para que me falta a paciência, o apetecimento e a santidade para aturar.

O caracol anda com a ZDC às costas e, se lhe perguntarmos o que é que tem de especial, dirá: “Nada, mas é minha, e posso enrolar-me lá sempre que quiser.”

Dizer que nos faz bem sairmos da ZDC esquece um pormenor fundamental: antes de construirmos a nossa ZDC estávamos sempre fora da nossa ZDC, tanto mais que foi a experiência de estarmos fora da nossa ZDC que nos levou a construir uma ZDC in the first place.

Nenhum animal sai da ZDC a não ser obrigado. A não ser o animal humano: esse é o bicho-sereia que consegue convencer os outros bichos a fazer o contrário do que lhes apetece.

“Ah”, dizem os modernos, “Não gostaste? Mas assim aprendes a dar valor à tua ZDC.”

Mas eu já dou valor à minha ZDC. Uma pequena pista: passo lá a vida. Por alguma razão deve ser.

O que vale é que descobri por que é que estes chatos estão sempre a convidar-nos para sair da nossa ZDC.

É para nos convencer a entrar nos infernos que são as ZDC deles.

E de onde eles nunca saem, está quieto. A não ser para nos aliciar.

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Odores nada republicanos

Meio século atrás, Stanislaw Ponte Preta, heterônimo humorístico do escritor e jornalista Sérgio Porto, cunhou o neologismo "depufede", inicialmente em referência a um deputado federal que, para combater o comunismo no país, queria proibir a vodca. Nada muito estranho: era época da "Redentora", outra malícia sua para a ditadura militar. Muito ativo na imprensa carioca, ele investia contra o que chamava de "Febeapá", Festival de Besteiras que Assola o País.

A atualidade de Lalau, nome carinhoso do cronista, põe-se todo instante à prova na vida pública atual, onde a besteira, elevada ao zênite, corrói a civilidade institucional num verdadeiro culto à estupidez. Embora antenados a um determinado momento, seus ditos afiados guardam algo de intemporal, como as tiradas de Mark Twain. "Leitor, vamos supor que você fosse um idiota. E vamos supor que você fosse membro do Congresso. Mas estou me repetindo", boutade de Twain. "Depufede", agulhada de Stanislaw.

Na leitura da esfera pública, a reprise de sátiras pode comportar atualização, especialmente quando o sensório, não mais apenas o palavreado, se faz incontornável. Nunca foram tão mobilizáveis as emoções explicativas, mas permanece à margem o sentido do odor. Sobre isso o marketing sensorial tem algo a ensinar, no capítulo dos perfumes, ao falar de "famílias olfativas" como conjuntos de essências com diversas semelhanças entre si.

Reinterpretada, a expressão depufede cresce em literalidade semântica quando a Câmara de Deputados aprova um projeto de lei que criminaliza a malevolência verbal contra seus próprios membros, parentes e colaboradores. Se vivos, Twain e Stanislaw seriam alvos naturais. Mas um representante da dignidade minoritária, contrário ao projeto, objetou: "Cheira mal!" No Senado se tapou o nariz.

Esse tipo de juízo corrobora a hipótese de que a raiz mais antiga da vida emocional esteja no olfato. Bem o sabia o apóstolo Paulo: "Nós somos o aroma de Cristo, espalhando sua fragrância em todos os lugares" (2 Coríntios 2:15). Ou então José Saramago: "A maior dificuldade para chegar a viver razoavelmente no inferno é o cheiro que lá há" ("Ensaio sobre a Cegueira").

O neologismo de Lalau adquire plenitude em famílias olfativas cevadas no recente chorume legislativo. Não é bodum físico igual ao do avião de drogas do ex-deputado, tio de senadora. É mau cheiro moral, exalado de conjuntos híbridos de roubos, cinismos e chantagens. Isso requer jornalismo de nariz apurado, capaz de espelhar sinestesicamente, como se faz com sensação térmica, a náusea social. Já existem exemplares ferroadas estéticas, como "sertanojo", de José Simão. Depufede é, politicamente, a bandeira amarela do fisiologismo metastático.

A atualidade de Lalau, nome carinhoso do cronista, põe-se todo instante à prova na vida pública atual, onde a besteira, elevada ao zênite, corrói a civilidade institucional num verdadeiro culto à estupidez. Embora antenados a um determinado momento, seus ditos afiados guardam algo de intemporal, como as tiradas de Mark Twain. "Leitor, vamos supor que você fosse um idiota. E vamos supor que você fosse membro do Congresso. Mas estou me repetindo", boutade de Twain. "Depufede", agulhada de Stanislaw.

Reinterpretada, a expressão depufede cresce em literalidade semântica quando a Câmara de Deputados aprova um projeto de lei que criminaliza a malevolência verbal contra seus próprios membros, parentes e colaboradores. Se vivos, Twain e Stanislaw seriam alvos naturais. Mas um representante da dignidade minoritária, contrário ao projeto, objetou: "Cheira mal!" No Senado se tapou o nariz.

Esse tipo de juízo corrobora a hipótese de que a raiz mais antiga da vida emocional esteja no olfato. Bem o sabia o apóstolo Paulo: "Nós somos o aroma de Cristo, espalhando sua fragrância em todos os lugares" (2 Coríntios 2:15). Ou então José Saramago: "A maior dificuldade para chegar a viver razoavelmente no inferno é o cheiro que lá há" ("Ensaio sobre a Cegueira").

O neologismo de Lalau adquire plenitude em famílias olfativas cevadas no recente chorume legislativo. Não é bodum físico igual ao do avião de drogas do ex-deputado, tio de senadora. É mau cheiro moral, exalado de conjuntos híbridos de roubos, cinismos e chantagens. Isso requer jornalismo de nariz apurado, capaz de espelhar sinestesicamente, como se faz com sensação térmica, a náusea social. Já existem exemplares ferroadas estéticas, como "sertanojo", de José Simão. Depufede é, politicamente, a bandeira amarela do fisiologismo metastático.

Taxas malditas

O Brasil tem muitas taxas malditas – de analfabetismo, desnutrição, concentração de renda, juros ….- mas preferimos indicar culpados, em vez de buscar as causas. Mantivemos uma maldita taxa de 100% de habitantes pretos escravos, até que uma lei abolisse este sistema, sem enfrentar as causas da escravidão. Até hoje, a maldita taxa de analfabetismo entre adultos condena milhares de brasileiros a trabalho em condições análogas à escravidão. A redução das malditas taxas de juros deve enfrentar a maldita baixa taxa na oferta de poupança e a elevada maldita taxa de demanda por crédito.

O Banco Central pode decretar a taxa de juros básica que lhe aprouver, mas as consequências virão depois, tanto quanto as consequências da doença de um paciente com médico negacionista. Enganar não cura, o negacionismo não ensina. O engano negacionista assassinou milhares de pessoas por covid, a determinação voluntariosa da taxa juros pode levar o Brasil à recessão, se for alta, ou à convulsão de inflação alta, se for baixa.

Ninguém pode estimar exatamente qual a taxa de juros certa para manter a moeda sem inflação, deixando a economia crescer e gerar emprego. Ainda menos os políticos, de olho nos desejos e ilusões dos eleitores, que se comportam como os familiares que pedem ao médico para dizer que a temperatura do paciente não está muito elevada. Se fosse determinada pela vontade do governo, a taxa de juros poderia ficar baixa para dinamizar a economia, ou ser elevada para evitar inflação como aconteceu em anos recentes, quando chegou a 49,75%, com FHC, 26,9% com Lula, 14,25% com Dilma e 13,75% com Bolsonaro.

No lugar de denunciar o presidente do Banco Central com culpado pela maldita taxa de juros que ele não determina sozinho, deveríamos pensar como fazer para que o Brasil poupe mais e use menos crédito, para que as forças econômicas confiem no futuro, e os juros caiam independente de quem esteja no Banco Central”.

É ilusão negacionista achar que a taxa de juros depende da vontade dos dirigentes do Banco Central, seu conselho, ou ainda pior, de seu presidente. Ela depende da disposição dos brasileiros para poupar ou consumir, para comprar à vista ou a prazo. Enquanto formos uma sociedade com voracidade de consumo e anorexia de poupança, os juros serão altos ou serão mentirosos, e caminharemos para a convulsão da inflação. Ninguém sabe qual deve ser a taxa de juros correta, mas é melhor deixar sua definição no conhecimento de um Banco Central independente, do que na vontade de eleitos querendo agradar seus eleitores.

O Banco Central pode decretar a taxa de juros básica que lhe aprouver, mas as consequências virão depois, tanto quanto as consequências da doença de um paciente com médico negacionista. Enganar não cura, o negacionismo não ensina. O engano negacionista assassinou milhares de pessoas por covid, a determinação voluntariosa da taxa juros pode levar o Brasil à recessão, se for alta, ou à convulsão de inflação alta, se for baixa.

Ninguém pode estimar exatamente qual a taxa de juros certa para manter a moeda sem inflação, deixando a economia crescer e gerar emprego. Ainda menos os políticos, de olho nos desejos e ilusões dos eleitores, que se comportam como os familiares que pedem ao médico para dizer que a temperatura do paciente não está muito elevada. Se fosse determinada pela vontade do governo, a taxa de juros poderia ficar baixa para dinamizar a economia, ou ser elevada para evitar inflação como aconteceu em anos recentes, quando chegou a 49,75%, com FHC, 26,9% com Lula, 14,25% com Dilma e 13,75% com Bolsonaro.

No lugar de denunciar o presidente do Banco Central com culpado pela maldita taxa de juros que ele não determina sozinho, deveríamos pensar como fazer para que o Brasil poupe mais e use menos crédito, para que as forças econômicas confiem no futuro, e os juros caiam independente de quem esteja no Banco Central”.

É ilusão negacionista achar que a taxa de juros depende da vontade dos dirigentes do Banco Central, seu conselho, ou ainda pior, de seu presidente. Ela depende da disposição dos brasileiros para poupar ou consumir, para comprar à vista ou a prazo. Enquanto formos uma sociedade com voracidade de consumo e anorexia de poupança, os juros serão altos ou serão mentirosos, e caminharemos para a convulsão da inflação. Ninguém sabe qual deve ser a taxa de juros correta, mas é melhor deixar sua definição no conhecimento de um Banco Central independente, do que na vontade de eleitos querendo agradar seus eleitores.

O depressivo na contramão

Em seu último livro, O tempo e o cão — A atualidade das depressões (Boitempo), a psicanalista Maria Rita Kehl nos provoca com uma hipótese sobre a qual vale a pena pensar: a depressão, que vem se tornando uma epidemia mundial desde os anos 70, pode ser a versão contemporânea do mal-estar na civilização. Ela teria algo a dizer sobre a forma como estamos vivendo e sobre os valores da nossa época. Para além da patologia, a depressão pode ser vista também como um sintoma social.

O que nossa época nos exige? Euforia, confiança, velocidade. Temos de ser proativos. O que ela nos promete? Se soubermos traçar nossas metas e construir nossa estratégia, atingiremos o sucesso. Se produzirmos e consumirmos, alcançaremos a felicidade. Ser feliz deixou de ser uma possibilidade esporádica para se tornar uma obrigação permanente. Para nós, seres dessa época, nada menos que o gozo pleno. Fora disso, só o fracasso. E o fracasso, este é sempre pessoal. Se não alcançamos o que nos prometeram no final do arco-íris, é porque cometemos algum erro no caminho. E fracassar, como sabemos, passou a ser não um fato inerente à vida, mas uma vergonha.

Nesse sentido, a mera existência do depressivo aponta, nas palavras da psicanalista, a má notícia que ninguém quer saber. Se basta ser proativo, bem-sucedido e saudável, por que tantos e cada vez mais, como mostram as estatísticas, são classificados como depressivos?

“A depressão”, diz Maria Rita, “é sintoma social porque desfaz, lenta e silenciosamente, a teia de sentidos e de crenças que sustenta e ordena a vida social dessa primeira década do século 21. Por isso mesmo, os depressivos, além de se sentirem na contramão do seu tempo, veem sua solidão agravar-se em função do desprestígio social da sua tristeza”.

Cada época cria seus proscritos. Na época da euforia e da velocidade, nada mais desafinado do que um depressivo. Se, em vez de hoje, o depressivo, então chamado de melancólico, vivesse no romantismo do final do século 18, “estaria tão adequado à cultura e aos valores de sua época quanto um perverso hospedado no castelo do marquês de Sade”.

Hoje, porém, os depressivos parecem ser não só os portadores de uma má notícia, mas de uma doença contagiosa. Quem quer ter por perto alguém que sofre num mundo cuja existência só se justifica pelo sucesso e pela felicidade plena? Num mundo em que todos têm de estar “de bem com a vida” para merecer companhia?

O depressivo não apenas sofre, mas silencia num mundo em que as pessoas preenchem todos os espaços com sua voz. E não apenas silencia, mas em vez de preencher seu tempo com dezenas de tarefas, uma agenda cheia, se amontoa no sofá da sala e nada quer fazer. Não só é lento, como chega a ser imóvel. Sua mera existência nega todos os valores propagandeados dia após dia ao redor de nós — e também pelo nosso próprio discurso afirmativo e de autoconvencimento.

Ao existir, o depressivo faz uma resistência política passiva ao establishment. Obviamente, ele não é um ativista nem tem consciência disso e preferiria não sofrer tanto. O que Maria Rita nos propõe é enxergar a depressão para além dos aspectos clínicos. Enxergar também como sintoma da sociedade em que vivemos. Como a psicanalista competente que é, o que ela nos propõe é escutar. Nesse caso, escutar o que a depressão tem a nos dizer quando escutada como sintoma social, como expressão de um mal-estar no mundo.

Os medicamentos podem fazer diferença nas depressões graves num primeiro momento, para arrancar da apatia e possibilitar uma elaboração dessa dor que permita lidar com a vida de uma forma menos paralisante. Inclusive para romper com o imobilismo e buscar uma escuta pela psicoterapia ou pela psicanálise. Mas acreditar que a medicação resolve tudo é calar a dor de quem a vive. E, no âmbito social, é ignorar o que ela diz sobre o que há de torto em nosso mundo.

Afirmar que a indústria farmacêutica resolve tudo é tentar silenciar o impossível de ser silenciado, como prova a escalada das estatísticas da depressão. Na esfera social, significa dizer que é uma ótima vida correr desde que acorda até a hora de dormir, sem ter um minuto sequer para elaborar o que de bom e de ruim viveu naquele dia. Como o coelho da Alice, sempre com pressa, com pressa, com pressa... Sem tempo para viver a experiência. Ou, como diz Maria Rita, vivendo no tempo do outro.

Acreditar que a epidemia mundial de depressão pode ser erradicada com pílulas é afirmar que no nosso mundo nada falta. E um pouco mais grave que isso: é acreditar não apenas que é possível atingir uma vida em que nada falte, como atingi-la é uma mera questão de adaptação, proatividade e saúde.

Na esfera do indivíduo, tratar a depressão apenas com medicamentos é tornar ilegítima a dor de quem dói. É dizer ao depressivo que o que ele sente não merece ser escutado porque é produto apenas de uma disfunção bioquímica. É reforçar a crença de que o depressivo não tem nada a dizer sequer sobre ele mesmo. É cristalizar o estigma. Sem contar que tentar calar os sintomas da depressão à custa de remédios leva ao embotamento da experiência, ao esvaziamento da subjetividade. O que se sente é silenciado — e não elaborado. E, ainda que alguém achasse que vale a pena se anestesiar da condição humana, o efeito do remédio, como bem sabemos, é temporário.

Para alguns, encontrar médicos que resolvem tudo apenas com pílulas vai ao encontro de suas próprias crenças — e de sua necessidade de proteção. É mais fácil acreditarem ser vítimas de uma doença, uma disfunção que está fora deles, a pensar que é um pouco mais complexo e mais difícil de lidar do que isso. É mais fácil do que aceitar que cada um, como sujeito psíquico, está implicado nesse mal-estar. Eu tomo remédio e não preciso pensar que algo me incomoda. Eu engulo uma pílula e não preciso lidar com a inadequação que me faz sofrer.

É possível compreender que, para quem já está na contramão do mundo e é visto muitas vezes como um estorvo, ajuda não ter ainda mais essa “culpa”. Tranquiliza pensar que aquela dor que está sempre ali foi causada por uma disfunção involuntária dos neurotransmissores. E que pode ser resolvida com um comprimido.

O problema é que a realidade mostra que não é tão simples assim. Quem já fez tratamento com antidepressivos sabe que “curar” uma depressão não é o mesmo que tratar de uma micose ou mesmo de uma pneumonia. Não basta tomar remédio: é preciso expressar a dor, é necessário elaborar o sofrimento e, em geral, mudar a vida ou a forma de olhar para a vida e para si mesmo.

Ao conversar com minha filha sobre esse tema, ela fez um comentário que cabe nesse contexto. “É curioso como os filmes de ficção científica sempre usaram aquela imagem terrorífica de seres humanos levando uma injeção na nuca e se tornando embotados. Isso era assustador e nos assustava”, disse. “Agora, o que assustava passou a ser a vontade das pessoas. Elas querem tomar uma pílula, ou uma injeção na nuca, e ficar embotadas.”

Maria Rita sugere que vale a pena para todos — e não apenas para os depressivos — pensar o que a depressão está nos dizendo sobre nosso mundo. É isso ou continuar assistindo, impotentes, ao crescimento da epidemia, que atinge não apenas adultos, mas adolescentes e crianças, cada vez mais cedo. É preciso prestar atenção nesse mal-estar no mundo, escutá-lo, de verdade e com verdade, sem cair nos contos de fadas contemporâneos que transformam todos os monstros em déficits bioquímicos. Ao contrário de todas as profecias, a indústria farmacêutica não vai nos salvar de uma vida sem vida.

O livro de Maria Rita Kehl é complexo e vai muito além dessas minhas primeiras interpretações. Uma das questões mais instigantes é a relação entre a depressão e o tempo. O depressivo seria também aquele que se recusa a se inserir no tempo do outro. O nome do livro — O tempo e o cão — vem da experiência pessoal da psicanalista, ao atropelar um cachorro na estrada. Ela viu o cachorro, mas a velocidade em que estava a impedia de parar ou desviar completamente dele. Conseguiu apenas não matá-lo. Logo, o animal, cambaleando rumo ao acostamento, ficou para trás no espelho retrovisor.

É isso o que acontece com as nossas experiências na velocidade ditada pela nossa época. Diz Maria Rita: “Mal nos damos conta dela, a banal velocidade da vida, até que algum mau encontro venha revelar a sua face mortífera. Mortífera não apenas contra a vida do corpo, em casos extremos, mas também contra a delicadeza inegociável da vida psíquica. (...) Seu esquecimento (do cão) se somaria ao apagamento de milhares de outras percepções instantâneas às quais nos limitamos a reagir rapidamente para, em seguida, com igual rapidez, esquecê-las. (...) Do mau encontro que poderia ter acabado com a vida daquele cão, resultou uma ligeira mancha escura no meu para-choque. (...) O acidente da estrada me fez refletir a respeito da relação entre as depressões e a experiência do tempo, que na contemporaneidade praticamente se resume à experiência da velocidade”.

Penso que talvez sejamos, também, o próprio cachorro. Sempre cambaleando num mundo que nos atropela, num mundo cheio de atropeladores que têm tanto medo quanto nós. Somos esse vira-lata cambaleando e às vezes caindo, com tanto medo que terminem de nos atropelar, que às vezes morremos antes de medo que do atropelamento. Será que essa é a única narrativa possível para a nossa vida? Como atropelador ou como cachorro atropelado ou quase atropelado ou com medo de ser atropelado?

Por coincidência, estava zapeando na TV, quando encontrei a psicanalista no Café Filosófico da TV Cultura. Lá, ela fez algumas considerações muito interessantes. Anotei duas delas para acrescentar a esta coluna. “Nos dizem que ‘tempo é dinheiro’. Ora, tempo não é dinheiro. Dizer que tempo é dinheiro é uma violência”, afirmou Maria Rita (citando o professor Antonio Candido). “Tempo é o tecido de nossas vidas.” E um pouco mais adiante: “Em qualquer sociedade, o poder se instaura por alguma forma de controle do tempo”.

Quem quiser ler o livro de Maria Rita Kehl precisa saber que é um livro difícil. Não se lê fácil como uma daquelas obras de autoajuda. Exige tempo, parada, reflexão. Para quem é leigo, é preciso ler e reler alguns trechos, voltar. Talvez até pular algumas partes que, depois de ler e voltar e reler, ainda assim não alcançamos. Mas vale todo o esforço.

Aprendi algo sobre isso, recentemente, ao ouvir Benjamin Moser, autor de Clarice, (Cosac Naify), uma excelente biografia de Clarice Lispector. Ele contou que os livros que mais gosta da escritora são os mais difíceis, aqueles que teve de ler para escrever a biografia, e não os primeiros que leu e compreendeu de imediato. Disse algo mais ou menos assim: “Os escritores têm de nos alcançar, mas nós também temos de alcançar os escritores”.

Acho que é isso. Vale a pena essa busca para alcançar alguns escritores e suas vozes a princípio obscuras. Alcançar alguém é sempre uma experiência rica — e intransferível. O livro de Maria Rita Kehl, assim como os livros mais estranhos de Clarice Lispector, vale porque ao final desse esforço há uma voz original, dissonante de todas as mesmices que ouvimos — e eventualmente repetimos.

Para mim, que acordo todos os dias — e especialmente na segunda-feira — pensando em como não sentir mal-estar num mundo tão brutal, que exige uma velocidade que me rouba a vida, fez todo o sentido. Só consigo viver porque a cada dia minha questão crucial não é me adaptar a um tempo que não é o meu. Mas encontrar formas de me recusar a viver segundo valores que para mim não fazem sentido, me recusar a viver no tempo do outro. É essa busca — e essa insubordinação — que me mantém em pé, ainda que às vezes cambaleando, como o cachorro atropelado por Maria Rita. E até caindo.

Eliane Brum, "A menina quebrada"

O que nossa época nos exige? Euforia, confiança, velocidade. Temos de ser proativos. O que ela nos promete? Se soubermos traçar nossas metas e construir nossa estratégia, atingiremos o sucesso. Se produzirmos e consumirmos, alcançaremos a felicidade. Ser feliz deixou de ser uma possibilidade esporádica para se tornar uma obrigação permanente. Para nós, seres dessa época, nada menos que o gozo pleno. Fora disso, só o fracasso. E o fracasso, este é sempre pessoal. Se não alcançamos o que nos prometeram no final do arco-íris, é porque cometemos algum erro no caminho. E fracassar, como sabemos, passou a ser não um fato inerente à vida, mas uma vergonha.

O depressivo, nesse contexto, é a voz dissonante. É o cara na contramão atrapalhando o tráfego, como na letra de Chico Buarque. Como diz Maria Rita, é aquele “que desafina o coro dos contentes”. Ela afirma, logo no início do livro: “Analisar as depressões como uma das expressões do sintoma social contemporâneo significa supor que os depressivos constituam, em seu silêncio e em seu recolhimento, um grupo tão ruidoso quanto foram as histéricas no século 19. A depressão é a expressão do mal-estar que faz água e ameaça afundar a nau dos bem-adaptados ao século da velocidade, da euforia prêt-à-porter, da saúde, do exibicionismo e, como já se tornou chavão, do consumo desenfreado”.

Nesse sentido, a mera existência do depressivo aponta, nas palavras da psicanalista, a má notícia que ninguém quer saber. Se basta ser proativo, bem-sucedido e saudável, por que tantos e cada vez mais, como mostram as estatísticas, são classificados como depressivos?

“A depressão”, diz Maria Rita, “é sintoma social porque desfaz, lenta e silenciosamente, a teia de sentidos e de crenças que sustenta e ordena a vida social dessa primeira década do século 21. Por isso mesmo, os depressivos, além de se sentirem na contramão do seu tempo, veem sua solidão agravar-se em função do desprestígio social da sua tristeza”.

Cada época cria seus proscritos. Na época da euforia e da velocidade, nada mais desafinado do que um depressivo. Se, em vez de hoje, o depressivo, então chamado de melancólico, vivesse no romantismo do final do século 18, “estaria tão adequado à cultura e aos valores de sua época quanto um perverso hospedado no castelo do marquês de Sade”.

Hoje, porém, os depressivos parecem ser não só os portadores de uma má notícia, mas de uma doença contagiosa. Quem quer ter por perto alguém que sofre num mundo cuja existência só se justifica pelo sucesso e pela felicidade plena? Num mundo em que todos têm de estar “de bem com a vida” para merecer companhia?

O depressivo não apenas sofre, mas silencia num mundo em que as pessoas preenchem todos os espaços com sua voz. E não apenas silencia, mas em vez de preencher seu tempo com dezenas de tarefas, uma agenda cheia, se amontoa no sofá da sala e nada quer fazer. Não só é lento, como chega a ser imóvel. Sua mera existência nega todos os valores propagandeados dia após dia ao redor de nós — e também pelo nosso próprio discurso afirmativo e de autoconvencimento.

Ao existir, o depressivo faz uma resistência política passiva ao establishment. Obviamente, ele não é um ativista nem tem consciência disso e preferiria não sofrer tanto. O que Maria Rita nos propõe é enxergar a depressão para além dos aspectos clínicos. Enxergar também como sintoma da sociedade em que vivemos. Como a psicanalista competente que é, o que ela nos propõe é escutar. Nesse caso, escutar o que a depressão tem a nos dizer quando escutada como sintoma social, como expressão de um mal-estar no mundo.

Os medicamentos podem fazer diferença nas depressões graves num primeiro momento, para arrancar da apatia e possibilitar uma elaboração dessa dor que permita lidar com a vida de uma forma menos paralisante. Inclusive para romper com o imobilismo e buscar uma escuta pela psicoterapia ou pela psicanálise. Mas acreditar que a medicação resolve tudo é calar a dor de quem a vive. E, no âmbito social, é ignorar o que ela diz sobre o que há de torto em nosso mundo.

Afirmar que a indústria farmacêutica resolve tudo é tentar silenciar o impossível de ser silenciado, como prova a escalada das estatísticas da depressão. Na esfera social, significa dizer que é uma ótima vida correr desde que acorda até a hora de dormir, sem ter um minuto sequer para elaborar o que de bom e de ruim viveu naquele dia. Como o coelho da Alice, sempre com pressa, com pressa, com pressa... Sem tempo para viver a experiência. Ou, como diz Maria Rita, vivendo no tempo do outro.

Acreditar que a epidemia mundial de depressão pode ser erradicada com pílulas é afirmar que no nosso mundo nada falta. E um pouco mais grave que isso: é acreditar não apenas que é possível atingir uma vida em que nada falte, como atingi-la é uma mera questão de adaptação, proatividade e saúde.

Na esfera do indivíduo, tratar a depressão apenas com medicamentos é tornar ilegítima a dor de quem dói. É dizer ao depressivo que o que ele sente não merece ser escutado porque é produto apenas de uma disfunção bioquímica. É reforçar a crença de que o depressivo não tem nada a dizer sequer sobre ele mesmo. É cristalizar o estigma. Sem contar que tentar calar os sintomas da depressão à custa de remédios leva ao embotamento da experiência, ao esvaziamento da subjetividade. O que se sente é silenciado — e não elaborado. E, ainda que alguém achasse que vale a pena se anestesiar da condição humana, o efeito do remédio, como bem sabemos, é temporário.

Para alguns, encontrar médicos que resolvem tudo apenas com pílulas vai ao encontro de suas próprias crenças — e de sua necessidade de proteção. É mais fácil acreditarem ser vítimas de uma doença, uma disfunção que está fora deles, a pensar que é um pouco mais complexo e mais difícil de lidar do que isso. É mais fácil do que aceitar que cada um, como sujeito psíquico, está implicado nesse mal-estar. Eu tomo remédio e não preciso pensar que algo me incomoda. Eu engulo uma pílula e não preciso lidar com a inadequação que me faz sofrer.

É possível compreender que, para quem já está na contramão do mundo e é visto muitas vezes como um estorvo, ajuda não ter ainda mais essa “culpa”. Tranquiliza pensar que aquela dor que está sempre ali foi causada por uma disfunção involuntária dos neurotransmissores. E que pode ser resolvida com um comprimido.

O problema é que a realidade mostra que não é tão simples assim. Quem já fez tratamento com antidepressivos sabe que “curar” uma depressão não é o mesmo que tratar de uma micose ou mesmo de uma pneumonia. Não basta tomar remédio: é preciso expressar a dor, é necessário elaborar o sofrimento e, em geral, mudar a vida ou a forma de olhar para a vida e para si mesmo.

Ao conversar com minha filha sobre esse tema, ela fez um comentário que cabe nesse contexto. “É curioso como os filmes de ficção científica sempre usaram aquela imagem terrorífica de seres humanos levando uma injeção na nuca e se tornando embotados. Isso era assustador e nos assustava”, disse. “Agora, o que assustava passou a ser a vontade das pessoas. Elas querem tomar uma pílula, ou uma injeção na nuca, e ficar embotadas.”

Maria Rita sugere que vale a pena para todos — e não apenas para os depressivos — pensar o que a depressão está nos dizendo sobre nosso mundo. É isso ou continuar assistindo, impotentes, ao crescimento da epidemia, que atinge não apenas adultos, mas adolescentes e crianças, cada vez mais cedo. É preciso prestar atenção nesse mal-estar no mundo, escutá-lo, de verdade e com verdade, sem cair nos contos de fadas contemporâneos que transformam todos os monstros em déficits bioquímicos. Ao contrário de todas as profecias, a indústria farmacêutica não vai nos salvar de uma vida sem vida.

O livro de Maria Rita Kehl é complexo e vai muito além dessas minhas primeiras interpretações. Uma das questões mais instigantes é a relação entre a depressão e o tempo. O depressivo seria também aquele que se recusa a se inserir no tempo do outro. O nome do livro — O tempo e o cão — vem da experiência pessoal da psicanalista, ao atropelar um cachorro na estrada. Ela viu o cachorro, mas a velocidade em que estava a impedia de parar ou desviar completamente dele. Conseguiu apenas não matá-lo. Logo, o animal, cambaleando rumo ao acostamento, ficou para trás no espelho retrovisor.

É isso o que acontece com as nossas experiências na velocidade ditada pela nossa época. Diz Maria Rita: “Mal nos damos conta dela, a banal velocidade da vida, até que algum mau encontro venha revelar a sua face mortífera. Mortífera não apenas contra a vida do corpo, em casos extremos, mas também contra a delicadeza inegociável da vida psíquica. (...) Seu esquecimento (do cão) se somaria ao apagamento de milhares de outras percepções instantâneas às quais nos limitamos a reagir rapidamente para, em seguida, com igual rapidez, esquecê-las. (...) Do mau encontro que poderia ter acabado com a vida daquele cão, resultou uma ligeira mancha escura no meu para-choque. (...) O acidente da estrada me fez refletir a respeito da relação entre as depressões e a experiência do tempo, que na contemporaneidade praticamente se resume à experiência da velocidade”.

Penso que talvez sejamos, também, o próprio cachorro. Sempre cambaleando num mundo que nos atropela, num mundo cheio de atropeladores que têm tanto medo quanto nós. Somos esse vira-lata cambaleando e às vezes caindo, com tanto medo que terminem de nos atropelar, que às vezes morremos antes de medo que do atropelamento. Será que essa é a única narrativa possível para a nossa vida? Como atropelador ou como cachorro atropelado ou quase atropelado ou com medo de ser atropelado?

Por coincidência, estava zapeando na TV, quando encontrei a psicanalista no Café Filosófico da TV Cultura. Lá, ela fez algumas considerações muito interessantes. Anotei duas delas para acrescentar a esta coluna. “Nos dizem que ‘tempo é dinheiro’. Ora, tempo não é dinheiro. Dizer que tempo é dinheiro é uma violência”, afirmou Maria Rita (citando o professor Antonio Candido). “Tempo é o tecido de nossas vidas.” E um pouco mais adiante: “Em qualquer sociedade, o poder se instaura por alguma forma de controle do tempo”.

Quem quiser ler o livro de Maria Rita Kehl precisa saber que é um livro difícil. Não se lê fácil como uma daquelas obras de autoajuda. Exige tempo, parada, reflexão. Para quem é leigo, é preciso ler e reler alguns trechos, voltar. Talvez até pular algumas partes que, depois de ler e voltar e reler, ainda assim não alcançamos. Mas vale todo o esforço.

Aprendi algo sobre isso, recentemente, ao ouvir Benjamin Moser, autor de Clarice, (Cosac Naify), uma excelente biografia de Clarice Lispector. Ele contou que os livros que mais gosta da escritora são os mais difíceis, aqueles que teve de ler para escrever a biografia, e não os primeiros que leu e compreendeu de imediato. Disse algo mais ou menos assim: “Os escritores têm de nos alcançar, mas nós também temos de alcançar os escritores”.

Acho que é isso. Vale a pena essa busca para alcançar alguns escritores e suas vozes a princípio obscuras. Alcançar alguém é sempre uma experiência rica — e intransferível. O livro de Maria Rita Kehl, assim como os livros mais estranhos de Clarice Lispector, vale porque ao final desse esforço há uma voz original, dissonante de todas as mesmices que ouvimos — e eventualmente repetimos.

Para mim, que acordo todos os dias — e especialmente na segunda-feira — pensando em como não sentir mal-estar num mundo tão brutal, que exige uma velocidade que me rouba a vida, fez todo o sentido. Só consigo viver porque a cada dia minha questão crucial não é me adaptar a um tempo que não é o meu. Mas encontrar formas de me recusar a viver segundo valores que para mim não fazem sentido, me recusar a viver no tempo do outro. É essa busca — e essa insubordinação — que me mantém em pé, ainda que às vezes cambaleando, como o cachorro atropelado por Maria Rita. E até caindo.

Eliane Brum, "A menina quebrada"

Fui bater nas Filipinas

Por uma dessas curvas que as tecnologias abrem todos os dias, fui bater nas Filipinas. E tive a surpresa de ser apresentado a um xará, com apetrechos informativos iguais ao nome e sobrenome de quem assina este artigo. Surpreso, vi-me habitando o país de Imelda Marcos (lembram-se?), a mulher do ditador Ferdinando, aquela que tinha uma coleção de 1,2 mil pares de sapatos. Um fenômeno de reencarnação, coincidência ou um drible perpetrado pela comunicação tecnológica nesses tempos de falsidades e meias verdades?

A jogadora que tentou me driblar tem o nome de IA, Inteligência Artificial. Marquei um encontro com a cuja, e batemos ligeiro papo sobre nós e outros personagens. Designada pelo gênero feminino, apesar de fazer parte de todos os gêneros, mesmo os indistinguíveis na sopra de letras com que são nomeados, ela confessou não ter emoções e, portanto, não iria responder a protocolar pergunta, “como está você”? Absolutamente racional, impunha limites para se comportar na linguagem.

Limites que se apresentaram no início do papo. Propus que me ajudasse a caminhar pelos jardins que circundavam a Academia de Platão, na vizinhança de Atenas. Meu sonho era dialogar um pouquinho com o filósofo. Resposta frustrante: não posso lhe ajudar. Não tenho poder para transportar pessoas ao passado ou ao futuro. Mas posso lhe ajudar com informações sobre o que Plato (assim mesmo) pensava. Aceitei e engatilhamos a conversa.

Continuo a perguntar: qual a diferença ou semelhança entre os tempos de Platão e os dias de hoje em matéria de corrupção? Sem grandes diferenças, respondeu. Desde sempre, os políticos agem de acordo com seus interesses, deixando de cumprir os deveres funcionais. Os verdadeiros estadistas, lembrou, devem ser motivados pelo desejo de servir o povo com profunda compreensão de justiça. Corruptos, então, como se deduz, existiam ontem e existem hoje.

Indaguei da senhora, equipada de artificial inteligência, como lembrou, se corremos o risco de vivenciar uma III Guerra Mundial. Mais uma vez, foi peremptória: não tem condição para garantir essa probabilidade, porque não dispõe de capacidade de prever o futuro. Foi um gesto de modéstia e sinceridade, conclui. Mas fez a ressalva de que é possível trabalhar para soluções pacíficas e evitar conflitos, usando-se, para tanto, ferramentas da diplomacia e da cooperação entre Nações. A interlocutora, desse modo, abriu uma fresta para a ocorrência de eventos que classificou como “catastróficos”. E clamou: temos de estar cientes de riscos potenciais e tomar medidas para mitigá-los.

No terreno do conhecimento sobre este figurante, a gentil madame pisou em falso. Fui parar nas Filipinas, na figura de um consultor político. Ocorre que a teia informativa que abrigava o filipino encaixava-se plenamente em minha trajetória. Por isso, reagi: quero saber sobre o fulano nascido em Luis Gomes, RN, Brasil. A senhora deve estar errada. Imediatamente, ela pediu desculpas, reconheceu que se confundiu e passou novas informações, incluindo as tarefas de jornalista, que também desenvolvo. Mesmo com palavras novas, o conteúdo foi o mesmo.

Sabia que o ChatGPT 4, mais avançado, abrigava a possibilidade de criar imagens a partir de uma situação descrita. Tanto que um amigo acionou a jovem senhora IA, que lhe mandou impressionantes desenhos de descrições para imagens que ele pediu: gatos brancos, de olhos amarelados; gatos pretos, de olhos esverdeados; um gato na praia chuvosa, usando guarda-chuva, a par de fotos de nossos ancestrais. Desenhos fantásticos.

Tenho poucas incertezas. Entre elas, a de que a IA, mesmo com a ligeireza para alinhavar trilhões de referências e encaminhar respostas em segundos para curiosos, não será capaz de se esquivar do cérebro humano. Que terá condição de distinguir entre a obra do autor e o plágio. Peguei no pé da aclamada IA quando contestei o painel sobre o tal pensador filipino. E leio que pegaram na mentira a última modelagem do ChatGPT, que usou informações falsas para cumprir rapidamente a tarefa que lhe foi pedida. Viveremos tempos de guerra entre a decisão humana e os dribles tecnológicos. Ufa!

A jogadora que tentou me driblar tem o nome de IA, Inteligência Artificial. Marquei um encontro com a cuja, e batemos ligeiro papo sobre nós e outros personagens. Designada pelo gênero feminino, apesar de fazer parte de todos os gêneros, mesmo os indistinguíveis na sopra de letras com que são nomeados, ela confessou não ter emoções e, portanto, não iria responder a protocolar pergunta, “como está você”? Absolutamente racional, impunha limites para se comportar na linguagem.

Limites que se apresentaram no início do papo. Propus que me ajudasse a caminhar pelos jardins que circundavam a Academia de Platão, na vizinhança de Atenas. Meu sonho era dialogar um pouquinho com o filósofo. Resposta frustrante: não posso lhe ajudar. Não tenho poder para transportar pessoas ao passado ou ao futuro. Mas posso lhe ajudar com informações sobre o que Plato (assim mesmo) pensava. Aceitei e engatilhamos a conversa.

Continuo a perguntar: qual a diferença ou semelhança entre os tempos de Platão e os dias de hoje em matéria de corrupção? Sem grandes diferenças, respondeu. Desde sempre, os políticos agem de acordo com seus interesses, deixando de cumprir os deveres funcionais. Os verdadeiros estadistas, lembrou, devem ser motivados pelo desejo de servir o povo com profunda compreensão de justiça. Corruptos, então, como se deduz, existiam ontem e existem hoje.