terça-feira, 28 de fevereiro de 2017

O tríduo de Momo

Existe na literatura norte-americana um método modernista, que William Burroghs usou muito, chamado de “cut and splice”, que consiste em romper um texto e utilizar aleatoriamente suas frases para criar um novo texto. Os dadaístas também escreveram assim. E agora, eu, neste artigo de hoje, também uso esta tecnologia, pois todo ano meu artigo das terças-feiras cai no Carnaval.

O artigo é que cai – não eu, que sempre fui um reprimido diante da alegria com data marcada.

E, assim, todo ano eu acabo escrevendo a mesma coisa. Por isso, faço hoje uma colagem de trechos principais de antigos Carnavais para formar não sei o quê de uma festa que não se sintetiza em poucas frases, que nunca é uma coisa inteira.

Lembro-me de que o Carnaval começava no Rio sob o canto das cigarras, com flores vermelhas caindo dos flamboyants, lembro-me das marchinhas toscas que começavam a tocar nas rádios por volta de dezembro, lembro-me das bobas fantasias – legionários, piratas, cowboys – influenciadas pelos filmes norte-americanos, lembro-me da Casa Turuna, na cidade, com máscaras de morcegos, pretos velhos, fantasmas, lembro-me das escolas de samba ainda a pé na avenida Presidente Vargas – bandos de índios de bigode e penas de espanador, pintados de preto, seguidos pelas gordas baianas tilintando de balangandãs. A multidão olhava, queria participar e era alegremente esbordoada pelos cassetetes da PE, a temida Polícia Especial, sob os sons dos tamborins.

Carnaval, para mim, era o cheiro. Até hoje, quando penso nos Carnavais do Rio, lembro-me do cheiro das garrafinhas de lança-perfume. Havia-as em vidro, frágeis como ampolas, mas o belo falo perfumado do Carnaval era o Rodouro Metálico. O lança-perfume era uma espécie de precursor das drogas modernas. A prise de éter que tomávamos fazia o mundo girar até o desmaio entre serpentinas.

Hoje, o Carnaval chega pronto. Antes, era uma revelação; hoje ele esconde alguma coisa perdida. Creio que falta um minimalismo poético nos desfiles de luxo. Falta o mau jeito, faltam a ingenuidade, o romantismo, falta Braguinha, Lamartine. Mas tudo bem; sem chorar pelo chope derramado. O Carnaval é fragmentário e, olhado bem fundamente, é um comício, quase um comício político.

Como uma grande manifestação pública, renasceu o Carnaval das ruas, como contraponto às escolas de samba. Acho mesmo que a tradição está mais presente nos blocos dos foliões anônimos. Nas ruas, estão os anjos de cara suja, os blocos das escrotas, dos vagabundos, dos bêbados ornamentais, da crioulada pobre. Nas ruas, a gente lembra-se de um Brasil feito de toscos sambinhas, de uma precariedade poética que acabou.

Hoje, assistimos ao Carnaval de nossas desilusões políticas, jogados numa crise sistêmica que está a desmanchar tudo. Mas o Carnaval – como uma onda colorida, como uma muralha de música – resiste a essa estúpida desconstrução com um ideologismo ignorante somado à corrupção que nos envenenou.

Não podemos deixar que os velhos canalhas de sempre cortem nossa onda, que os poderosos de 400 anos transformem nossa alegria em ingenuidade, nosso anarquismo em escravidão.

Um país mesclado de raças e sacanagem pode ser o antídoto dionisíaco contra a mediocridade burocrática e corrupta que vergonhosamente nos assola. Mas, mesmo assim, ainda me pergunto: como podem os brasileiros ficar alegres, diante dessa crise imunda que nos acomete?

Foi então que me lembrei dos carros de “crítica” que desfilavam com as Grandes Sociedades Carnavalescas – os Tenentes do Diabo, os Pierrôs da Caverna, os Fenianos – e escrachavam a política e a polícia. E agora eles estão de volta às ruas dançantes: os pixulecos, os horrendos ladrões da República, a carranca bicuda do Cunha, o rosto deprimido de Sérgio Cabral, a cara corroída do Lobão e até o hipercanalha Trump.

Além disso, vendo a catarata de corpos e de plumas, vendo a explosão de cantos e sorrisos, entendo que essa euforia está acima, mais além das misérias de hoje, mais além das tristezas do mensalão, do petrolão, da inflação. Uma nuvem cultural e democrática paira acima desse sarapatel de roubos e mentiras.

O Carnaval mostra a matéria de que fomos feitos há quatro séculos. O Carnaval não aspira a nenhuma desordem profunda, como pode parecer ao turista reprimido. Ao contrário, há uma grande pureza nessa explosão de carne e sexo nas avenidas; parece haver o oculto desejo de “fundar” outro país, avesso ao populismo demagógico, avesso à tragédia da pobreza. Os bailarinos das escolas e seus enredos parecem dizer: “Queremos uma sociedade organizada como nós, alegre como nossas escolas de samba que cantam a felicidade”.

O Carnaval mostra que o Brasil tem uma forma de esfuziante “seriedade”, mais alta que a gravidade do mundo anglo-saxão.

Onde existem essas montanhas de carne, de corpos se jogando uns contra outros, onde podemos ver essa busca louca por um orgasmo utópico, essa fome de amar?

Todas as metáforas do Carnaval são ligadas à ideia de abundância, de fecundidade; tudo lembra um grande prazer que nos “salvará” algum dia de um futuro de irracionalismo e paranoia.

Na razão do Carnaval existe certa santidade carnal (para além da orgia). O Carnaval nos vê. O Carnaval não é um desvio da razão. Sua razão perversa nos ensina mais que “moralismos críticos”. A África e os índios nos salvaram, assim como salvaram os EUA. Que seria da América sem o jazz? Seria um país branco-azedo, cheio de “wasps” tristes. E nós sem samba?

A “razão perversa” é a razão do Carnaval. Não a perversão como “pecado”, mas como busca de uma civilização “não civilizada”.

E, como anunciavam os antigos locutores de rádio, viva o “tríduo momesco”!

O artigo é que cai – não eu, que sempre fui um reprimido diante da alegria com data marcada.

E, assim, todo ano eu acabo escrevendo a mesma coisa. Por isso, faço hoje uma colagem de trechos principais de antigos Carnavais para formar não sei o quê de uma festa que não se sintetiza em poucas frases, que nunca é uma coisa inteira.

Lembro-me de que o Carnaval começava no Rio sob o canto das cigarras, com flores vermelhas caindo dos flamboyants, lembro-me das marchinhas toscas que começavam a tocar nas rádios por volta de dezembro, lembro-me das bobas fantasias – legionários, piratas, cowboys – influenciadas pelos filmes norte-americanos, lembro-me da Casa Turuna, na cidade, com máscaras de morcegos, pretos velhos, fantasmas, lembro-me das escolas de samba ainda a pé na avenida Presidente Vargas – bandos de índios de bigode e penas de espanador, pintados de preto, seguidos pelas gordas baianas tilintando de balangandãs. A multidão olhava, queria participar e era alegremente esbordoada pelos cassetetes da PE, a temida Polícia Especial, sob os sons dos tamborins.

Carnaval, para mim, era o cheiro. Até hoje, quando penso nos Carnavais do Rio, lembro-me do cheiro das garrafinhas de lança-perfume. Havia-as em vidro, frágeis como ampolas, mas o belo falo perfumado do Carnaval era o Rodouro Metálico. O lança-perfume era uma espécie de precursor das drogas modernas. A prise de éter que tomávamos fazia o mundo girar até o desmaio entre serpentinas.

Como uma grande manifestação pública, renasceu o Carnaval das ruas, como contraponto às escolas de samba. Acho mesmo que a tradição está mais presente nos blocos dos foliões anônimos. Nas ruas, estão os anjos de cara suja, os blocos das escrotas, dos vagabundos, dos bêbados ornamentais, da crioulada pobre. Nas ruas, a gente lembra-se de um Brasil feito de toscos sambinhas, de uma precariedade poética que acabou.

Hoje, assistimos ao Carnaval de nossas desilusões políticas, jogados numa crise sistêmica que está a desmanchar tudo. Mas o Carnaval – como uma onda colorida, como uma muralha de música – resiste a essa estúpida desconstrução com um ideologismo ignorante somado à corrupção que nos envenenou.

Não podemos deixar que os velhos canalhas de sempre cortem nossa onda, que os poderosos de 400 anos transformem nossa alegria em ingenuidade, nosso anarquismo em escravidão.

Um país mesclado de raças e sacanagem pode ser o antídoto dionisíaco contra a mediocridade burocrática e corrupta que vergonhosamente nos assola. Mas, mesmo assim, ainda me pergunto: como podem os brasileiros ficar alegres, diante dessa crise imunda que nos acomete?

Foi então que me lembrei dos carros de “crítica” que desfilavam com as Grandes Sociedades Carnavalescas – os Tenentes do Diabo, os Pierrôs da Caverna, os Fenianos – e escrachavam a política e a polícia. E agora eles estão de volta às ruas dançantes: os pixulecos, os horrendos ladrões da República, a carranca bicuda do Cunha, o rosto deprimido de Sérgio Cabral, a cara corroída do Lobão e até o hipercanalha Trump.

Além disso, vendo a catarata de corpos e de plumas, vendo a explosão de cantos e sorrisos, entendo que essa euforia está acima, mais além das misérias de hoje, mais além das tristezas do mensalão, do petrolão, da inflação. Uma nuvem cultural e democrática paira acima desse sarapatel de roubos e mentiras.

O Carnaval mostra a matéria de que fomos feitos há quatro séculos. O Carnaval não aspira a nenhuma desordem profunda, como pode parecer ao turista reprimido. Ao contrário, há uma grande pureza nessa explosão de carne e sexo nas avenidas; parece haver o oculto desejo de “fundar” outro país, avesso ao populismo demagógico, avesso à tragédia da pobreza. Os bailarinos das escolas e seus enredos parecem dizer: “Queremos uma sociedade organizada como nós, alegre como nossas escolas de samba que cantam a felicidade”.

O Carnaval mostra que o Brasil tem uma forma de esfuziante “seriedade”, mais alta que a gravidade do mundo anglo-saxão.

Onde existem essas montanhas de carne, de corpos se jogando uns contra outros, onde podemos ver essa busca louca por um orgasmo utópico, essa fome de amar?

Todas as metáforas do Carnaval são ligadas à ideia de abundância, de fecundidade; tudo lembra um grande prazer que nos “salvará” algum dia de um futuro de irracionalismo e paranoia.

Na razão do Carnaval existe certa santidade carnal (para além da orgia). O Carnaval nos vê. O Carnaval não é um desvio da razão. Sua razão perversa nos ensina mais que “moralismos críticos”. A África e os índios nos salvaram, assim como salvaram os EUA. Que seria da América sem o jazz? Seria um país branco-azedo, cheio de “wasps” tristes. E nós sem samba?

A “razão perversa” é a razão do Carnaval. Não a perversão como “pecado”, mas como busca de uma civilização “não civilizada”.

E, como anunciavam os antigos locutores de rádio, viva o “tríduo momesco”!

Temer anda para trás, sem rumo

O Curupira tem os pés para trás, ou seja, não se sabe se anda para a frente ou de marcha-a-ré. Desse jeito, o presidente Michel Temer: apostava em Dilma Rousseff, passou a inimigo do PT, prometeu o liberalismo e agora é candidato a não completar o mandato por conta do Tribunal Superior Eleitoral. Se ele for considerado incurso em crime de perturbar a eleição de 2014, perderá a presidência da República, como a antecessora já perdeu. Nesse caso, abre-se o leque: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cumpre o resto do mandato, ou a Justiça determina que Aécio Neves, segundo colocado nas eleições passadas, assuma o poder. Duas soluções capazes de dissolver o que resta das instituições e deixar o país em frangalhos.

Sendo assim, melhor que o Curupira continue a transitar pela floresta, ou seja, que Michel Temer permaneça no palácio do Planalto, mas com rumo certo.

A pergunta é para quê está no governo. Deixar a caravela ao léu, sem rumo nem porto de arribação, ou condenada ao naufrágio inevitável em meio à tempestade, é o que desenha à frente.

Abre-se diante do atual presidente uma única saída: reunir os líderes de todos os partidos e anunciar que devem unir-se em torno de um programa de salvação nacional ou ele renunciará.

Assim fez Itamar Franco, depois da débâcle de Fernando Collor. O então vice-presidente não deixou alternativa. Naqueles idos, prevaleceu o bom senso e todos concordaram num ministério de união, do qual apenas o PT saltou de banda.

A situação se repete, até como farsa.

Governar com a obrigatória distribuição de favores, benesses e falcatruas aos partidos e demais forças inerentes à nação será o portal do caos. Apelar para a unidade em meio à desagregação, a saída.

Para começar, o Curupira precisaria dissolver tudo o que erigiu até hoje. Não apenas um novo ministério, mas a reformulação das diretrizes retrógradas impostas pelas elites conservadoras em ação. Nada de reformas favoráveis aos mesmos de sempre, muito menos o retrocesso aos tempos do neoliberalismo.

Em suma, Itamar Franco deixou exemplo singular e necessário. E o Curupira, terá coragem para imitá-lo?

Abre-se diante do atual presidente uma única saída: reunir os líderes de todos os partidos e anunciar que devem unir-se em torno de um programa de salvação nacional ou ele renunciará.

Assim fez Itamar Franco, depois da débâcle de Fernando Collor. O então vice-presidente não deixou alternativa. Naqueles idos, prevaleceu o bom senso e todos concordaram num ministério de união, do qual apenas o PT saltou de banda.

A situação se repete, até como farsa.

Governar com a obrigatória distribuição de favores, benesses e falcatruas aos partidos e demais forças inerentes à nação será o portal do caos. Apelar para a unidade em meio à desagregação, a saída.

Para começar, o Curupira precisaria dissolver tudo o que erigiu até hoje. Não apenas um novo ministério, mas a reformulação das diretrizes retrógradas impostas pelas elites conservadoras em ação. Nada de reformas favoráveis aos mesmos de sempre, muito menos o retrocesso aos tempos do neoliberalismo.

Em suma, Itamar Franco deixou exemplo singular e necessário. E o Curupira, terá coragem para imitá-lo?

A era do achismo

Pior do que não saber é pensar que sabe! Cresce o número dos que, nada tendo lido ou estudado sobre um assunto técnico ou científico, discutem a respeito com a intransigência própria de quem desconhece sua limitação. Que saudade do tempo em que, quem mais sabia, declarava como Sócrates: “Apenas sei que nada sei!”. Só quem muito sabe é capaz de perceber o quanto há ainda por aprofundar. Só quem respeita o conhecimento se coloca com humildade frente ao saber e à pesquisa.

Não há dúvida, por outro lado, que ignorar um assunto não torna ninguém inferior a quem o conhece. Mas é inegável também que quem discute obstinadamente o que não estudou sofre, no mínimo, uma grave consequência: torna impossível a si próprio aprender — já que se considera douto no que ignora. E tal postura não é privilégio de quem tem escassa formação, absolutamente. Há quem, por ter boa formação em um campo, julga-se especialista em todos. E, para piorar, em tempos de internet, cresce o número dos que se imbuem da ideia de que tudo é questão de opinião. Destroem assim, em minutos, horas de pesquisa de jornalismo investigativo, por exemplo; ou anos de estudos de cientistas que buscam respostas ao que aflige o homem. Panorama triste esse que chamo de era do achismo: todos opinam e sabem tudo.

Não por acaso, estava eu num táxi quando o motorista, olhando o céu carregado de nuvens, me perguntou: “Sabe por que é que em certos lugares há enchentes e, em outros, não cai gota d'água?” Distraída, balbuciei algo sobre desmatamento, para só então perceber que a pergunta era pretexto para que me explanasse sua teoria. E, como quem conta um segredo, perguntou-me se sabia que o nosso planeta azul se move. Confirmei. E ele, orgulhoso: “É! A Terra vai indo para cá, para lá, até que para num lugar que tem muita nuvem — aí chove; quando para no que não tem, seca tudo! É, nem sempre ela acerta”, completou, filosoficamente. Minha perplexidade, interpretada como encantamento diante de tão notável teoria, levou-o à nova e ainda mais minuciosa explicação, enquanto eu imaginava a Terra, volúvel senhorita, passeando indecisa pelas galáxias, até que decide parar aqui ou acolá, sem a mínima consideração conosco, infelizes terráqueos submetidos à sua vontade, que nos conduz a secas excruciantes ou a enchentes avassaladoras.

Meus olhos arregalados convenceram-no a indagar se eu sabia algo mais a respeito. Anuí, advertindo-o, porém, de que não era uma versão coincidente e, de forma simples, tentei explicar os movimentos da Terra, ressaltando que não era “minha teoria”, e sim estudo comprovado. “Sou mais a minha!”, disse, com total convicção, quando terminei. Silenciei. Afinal, como competir com o sonho? E para quê, se tudo são opiniões?

Cheguei ao aeroporto convicta de que me deparara com outra consequência funesta da crise da qualidade em educação: a morte do pensamento científico.

Tania Zagury

Não há dúvida, por outro lado, que ignorar um assunto não torna ninguém inferior a quem o conhece. Mas é inegável também que quem discute obstinadamente o que não estudou sofre, no mínimo, uma grave consequência: torna impossível a si próprio aprender — já que se considera douto no que ignora. E tal postura não é privilégio de quem tem escassa formação, absolutamente. Há quem, por ter boa formação em um campo, julga-se especialista em todos. E, para piorar, em tempos de internet, cresce o número dos que se imbuem da ideia de que tudo é questão de opinião. Destroem assim, em minutos, horas de pesquisa de jornalismo investigativo, por exemplo; ou anos de estudos de cientistas que buscam respostas ao que aflige o homem. Panorama triste esse que chamo de era do achismo: todos opinam e sabem tudo.

Meus olhos arregalados convenceram-no a indagar se eu sabia algo mais a respeito. Anuí, advertindo-o, porém, de que não era uma versão coincidente e, de forma simples, tentei explicar os movimentos da Terra, ressaltando que não era “minha teoria”, e sim estudo comprovado. “Sou mais a minha!”, disse, com total convicção, quando terminei. Silenciei. Afinal, como competir com o sonho? E para quê, se tudo são opiniões?

Cheguei ao aeroporto convicta de que me deparara com outra consequência funesta da crise da qualidade em educação: a morte do pensamento científico.

Tania Zagury

Previdência e a Regra de Frances

Neste momento de discussão da PEC da Previdência, é importante que se compreenda a regra básica do sistema previdenciário de repartição que vige no Brasil.

A regra é a seguinte: ao longo dos anos, para que não se imponha a necessidade de retirar recursos de outras áreas, com o objetivo de sustentar a Previdência, é preciso destinar aos inativos, no máximo, o total da contribuição previdenciária dos ativos.

Trataremos aqui tal regra como a Regra de Frances, em homenagem à senhora Frances Perkins, secretária do Trabalho de Franklin Delano Roosevelt, que instituiu o sistema da seguridade por repartição nos EUA.

Iniciemos com o caso americano. Há nos EUA, hoje em dia, aproximadamente 2,8 ativos para cada inativo. Cada um destes contribui para a Previdência com algo em torno de 15% da sua renda salarial.

Para simplificar, suponha que os salários dos ativos sejam todos iguais a cem unidades monetárias (u.m.).

Para que o sistema seja equilibrado do ponto de vista contábil, a Regra de Frances sugere um salário de aposentadoria da= ordem de 42 u.m. De fato, são 2,8 trabalhadores ativos para cada inativo, e cada ativo contribui para o inativo com 15 u.m. Logo, cada inativo deve receber 42 (2,8 x 15) u.m.

Na prática, os aposentados recebem nos EUA em torno de 45% do seu salário da ativa, um pouco superior àquele determinado pela Regra de Frances.

Observe que o cálculo anterior não precisa se ater a discussões sobre informalidade ou idade de aposentadoria. Tais parâmetros encontramse implicitamente embutidos na razão ativos/ inativos com a qual trabalhamos.

No Brasil, no “sistema padrão”, os empregadores contribuem com 20% da folha salarial, e os empregados, com 11% do seu salário. Chega-se a um total de 31% da folha salarial (contra os 15% no caso dos EUA). Para cada inativo, há 2,4 ativos contribuintes. Usando a Regra de Frances, chegamos a um salário de aposentadoria de 74,4% (2,4 x 31) do salário da ativa.

A regra proposta na PEC da Previdência (PEC 287/2016) prevê um salário de aposentadoria de 51% do salário da ativa, acrescido de um ponto percentual por ano de contribuição. Como o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos, chega-se a um salário mínimo de aposentadoria de 76% (51+25) do salário da ativa. O valor é levemente superior aos 74,4% médios indicados pela Regra da Frances. Mas distancia-se do mesmo à medida que a contribuição ultrapassa 25 anos.

Há, ainda, dois problemas.

Primeiro, o chamado “setor padrão”, com 31% de contribuição previdenciária, tem tido seu peso na economia cada vez mais reduzido. Isto se dá em função de regras alternativas, que têm permitido redução da contribuição. Portanto, o número 31% acima está superavaliado. A sociedade dá mostras de não desejá-lo.

Segundo, regras de previdência devem ser feitas para o longo prazo. Para 2050, a evolução demográfica atual indica que a razão ativos/inativos evolua de 2,2 para 1,6. Isto implicará um salário de aposentadoria inferior a 50% do salário da ativa.

Outras reformas se farão necessárias.

Rubens Penha Cysne

A regra é a seguinte: ao longo dos anos, para que não se imponha a necessidade de retirar recursos de outras áreas, com o objetivo de sustentar a Previdência, é preciso destinar aos inativos, no máximo, o total da contribuição previdenciária dos ativos.

Iniciemos com o caso americano. Há nos EUA, hoje em dia, aproximadamente 2,8 ativos para cada inativo. Cada um destes contribui para a Previdência com algo em torno de 15% da sua renda salarial.

Para simplificar, suponha que os salários dos ativos sejam todos iguais a cem unidades monetárias (u.m.).

Para que o sistema seja equilibrado do ponto de vista contábil, a Regra de Frances sugere um salário de aposentadoria da= ordem de 42 u.m. De fato, são 2,8 trabalhadores ativos para cada inativo, e cada ativo contribui para o inativo com 15 u.m. Logo, cada inativo deve receber 42 (2,8 x 15) u.m.

Na prática, os aposentados recebem nos EUA em torno de 45% do seu salário da ativa, um pouco superior àquele determinado pela Regra de Frances.

Observe que o cálculo anterior não precisa se ater a discussões sobre informalidade ou idade de aposentadoria. Tais parâmetros encontramse implicitamente embutidos na razão ativos/ inativos com a qual trabalhamos.

No Brasil, no “sistema padrão”, os empregadores contribuem com 20% da folha salarial, e os empregados, com 11% do seu salário. Chega-se a um total de 31% da folha salarial (contra os 15% no caso dos EUA). Para cada inativo, há 2,4 ativos contribuintes. Usando a Regra de Frances, chegamos a um salário de aposentadoria de 74,4% (2,4 x 31) do salário da ativa.

A regra proposta na PEC da Previdência (PEC 287/2016) prevê um salário de aposentadoria de 51% do salário da ativa, acrescido de um ponto percentual por ano de contribuição. Como o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos, chega-se a um salário mínimo de aposentadoria de 76% (51+25) do salário da ativa. O valor é levemente superior aos 74,4% médios indicados pela Regra da Frances. Mas distancia-se do mesmo à medida que a contribuição ultrapassa 25 anos.

Há, ainda, dois problemas.

Primeiro, o chamado “setor padrão”, com 31% de contribuição previdenciária, tem tido seu peso na economia cada vez mais reduzido. Isto se dá em função de regras alternativas, que têm permitido redução da contribuição. Portanto, o número 31% acima está superavaliado. A sociedade dá mostras de não desejá-lo.

Segundo, regras de previdência devem ser feitas para o longo prazo. Para 2050, a evolução demográfica atual indica que a razão ativos/inativos evolua de 2,2 para 1,6. Isto implicará um salário de aposentadoria inferior a 50% do salário da ativa.

Outras reformas se farão necessárias.

Rubens Penha Cysne

No mundo das redes sociais, o relativismo virou 'matéria paga'

Dizem que estamos na era da pós-verdade. Trump é um exemplo. O "brexit", outro. A extrema direita, outro. Enfim, só mente quem não faz parte do pacote ideológico dos bonzinhos.

Era da pós-verdade é a era em que sites e pessoas inventam mentiras contra candidatos, ideias ou pessoas famosas (ou não) para atingir uma meta específica, além, claro, de ganhar dinheiro com publicidade à base de cliques. Reputações podem ser destruídas por canalhas produtores de mentiras veiculadas nas mídias sociais.

Mas existe uma fundamentação filosófica para isso: o relativismo sofista e seus descendentes. Mesmo que nenhum filósofo relativista tenha proposto a mentira como conclusão da negação da verdade absoluta (o relativismo em si), qualquer pessoa normal (inclusive alunos quando estudam relativismo) toma a autorização para mentir como conclusão evidente da postura relativista. No mundo das redes sociais, o relativismo se transformou em matéria paga.

É tudo verdade: as plataformas de redes sociais acabaram por pulverizar algo que Platão sabia. No mundo retórico das opiniões, ninguém sabe onde a verdade está. Nas redes sociais, com sua economia dos cliques, ganha mais quem é mais acessado. A sustentabilidade econômica deita raízes nessa economia dos cliques.

Há um deficit de verdade na democracia contemporânea. A economia dos cliques é esse fato tornado mercado. Mas há outro fator, mais invisível para quem não é do ramo, e que figuras como Trump sacaram. Muitos dos que criticam a era da pós-verdade nas mídias ("fake news" ou "notícias falsas") têm uma agenda ideológica escondida, e essa agenda os desqualifica como críticos para grande parte da população que não frequentou as escolas da zona oeste de São Paulo ou cursos de ciências humanas de universidades de gente rica (mesmo que públicas). Você quer saber qual é essa agenda escondida?

A agenda escondida é a associação direta entre ser de esquerda e dizer a verdade. É a crença de que se você for verdadeiro concordará com a pauta do "New York Times" para o mundo. Ou com a do "Guardian". Ou do "Libération" (a imprensa brasileira é bem melhor nessa vocação descaradamente ideológica, pelo menos em política, em cultura peca com mais frequência).

Não tenho dúvida de que "haters" (odiadores) mintam. E de que muitos sejam mesmo idiotas de extrema direita. E de que Trump possa ser um sério problema para mundo. E de que Hilary era melhor, justamente porque é um nada que faria um governo pró-establishment.

Mas, o que precisa ser dito é que grande parte do "fake news" também é gerado pela moçada do bem. Quero ver o dia em que os bonzinhos vão confessar que xingam, mentem, fazem bullying virtual e destroem eventos com os quais discordam. A esquerda é tão canalha quanto a direita em matéria de era da pós-verdade.

Vejamos um exemplo. A maioria esmagadora da classe de produtores culturais partilha dessa agenda escondida. Critica tudo que não combine com um governo que estimule a cultura (leia-se "dê grana pra eles"). Consideram óbvio que se alguém dá grana para eles é porque esse alguém é legal e faz o bem.

Ainda teremos que voltar à vaidade como categoria de análise moral e política neste século se quisermos pensar a sério esse comportamento de artistas que se vendem como arautos da verdade moral e política. Pois bem.

Esses artistas apoiam governos conhecidos pela incompetência econômica que destrói vidas (mas se estiverem financiando seus filmes, ok!), pela perseguição ideológica (dar exemplos disso até dá sono, não?). Artista sempre foi um bicho fácil de convencer.

Outro exemplo: acadêmicos e "especialistas na verdade", normalmente todos, votariam na Hilary, ou seja, são de esquerda. A esquerda se sente tão confortável tendo o monopólio dos mecanismos de produção de conhecimento e cultura (por culpa mesmo da direita liberal que é tosca) que assume sem vergonha o lugar de oráculo da verdade.

Para quem conhece um pouquinho desse caminho da roça, tudo isso parece ópera-bufa. Você escuta as risadas dos palhaços?

Era da pós-verdade é a era em que sites e pessoas inventam mentiras contra candidatos, ideias ou pessoas famosas (ou não) para atingir uma meta específica, além, claro, de ganhar dinheiro com publicidade à base de cliques. Reputações podem ser destruídas por canalhas produtores de mentiras veiculadas nas mídias sociais.

Mas existe uma fundamentação filosófica para isso: o relativismo sofista e seus descendentes. Mesmo que nenhum filósofo relativista tenha proposto a mentira como conclusão da negação da verdade absoluta (o relativismo em si), qualquer pessoa normal (inclusive alunos quando estudam relativismo) toma a autorização para mentir como conclusão evidente da postura relativista. No mundo das redes sociais, o relativismo se transformou em matéria paga.

É tudo verdade: as plataformas de redes sociais acabaram por pulverizar algo que Platão sabia. No mundo retórico das opiniões, ninguém sabe onde a verdade está. Nas redes sociais, com sua economia dos cliques, ganha mais quem é mais acessado. A sustentabilidade econômica deita raízes nessa economia dos cliques.

Há um deficit de verdade na democracia contemporânea. A economia dos cliques é esse fato tornado mercado. Mas há outro fator, mais invisível para quem não é do ramo, e que figuras como Trump sacaram. Muitos dos que criticam a era da pós-verdade nas mídias ("fake news" ou "notícias falsas") têm uma agenda ideológica escondida, e essa agenda os desqualifica como críticos para grande parte da população que não frequentou as escolas da zona oeste de São Paulo ou cursos de ciências humanas de universidades de gente rica (mesmo que públicas). Você quer saber qual é essa agenda escondida?

Não tenho dúvida de que "haters" (odiadores) mintam. E de que muitos sejam mesmo idiotas de extrema direita. E de que Trump possa ser um sério problema para mundo. E de que Hilary era melhor, justamente porque é um nada que faria um governo pró-establishment.

Mas, o que precisa ser dito é que grande parte do "fake news" também é gerado pela moçada do bem. Quero ver o dia em que os bonzinhos vão confessar que xingam, mentem, fazem bullying virtual e destroem eventos com os quais discordam. A esquerda é tão canalha quanto a direita em matéria de era da pós-verdade.

Vejamos um exemplo. A maioria esmagadora da classe de produtores culturais partilha dessa agenda escondida. Critica tudo que não combine com um governo que estimule a cultura (leia-se "dê grana pra eles"). Consideram óbvio que se alguém dá grana para eles é porque esse alguém é legal e faz o bem.

Ainda teremos que voltar à vaidade como categoria de análise moral e política neste século se quisermos pensar a sério esse comportamento de artistas que se vendem como arautos da verdade moral e política. Pois bem.

Esses artistas apoiam governos conhecidos pela incompetência econômica que destrói vidas (mas se estiverem financiando seus filmes, ok!), pela perseguição ideológica (dar exemplos disso até dá sono, não?). Artista sempre foi um bicho fácil de convencer.

Outro exemplo: acadêmicos e "especialistas na verdade", normalmente todos, votariam na Hilary, ou seja, são de esquerda. A esquerda se sente tão confortável tendo o monopólio dos mecanismos de produção de conhecimento e cultura (por culpa mesmo da direita liberal que é tosca) que assume sem vergonha o lugar de oráculo da verdade.

Para quem conhece um pouquinho desse caminho da roça, tudo isso parece ópera-bufa. Você escuta as risadas dos palhaços?

Os dois valores

Para ser feliz há dois valores essenciais que são absolutamente indispensáveis [...] um é segurança e o outro é liberdade. Você não consegue ser feliz e ter uma vida digna na ausência de um deles. Segurança sem liberdade é escravidão. Liberdade sem segurança é um completo caos. Você precisa dos dois.

Cada vez que você tem mais segurança, você entrega um pouco da sua liberdade. Cada vez que você tem mais liberdade, você entrega parte da segurança. Então, você ganha algo e você perde algoZygmunt Bauman

Abismo moral atrapalha a estratégia econômica

O Carnaval ofereceu a Michel Temer uma valiosa oportunidade para a reflexão. A quarta-feira reserva ao presidente muitas cinzas. Temer terá de decidir se vai eliminar ou acentuar o contraste que se estabeleceu entre as áreas econômica e política do seu governo. Na economia, Temer celebra os números que apontam, timidamente, os resultados de uma gestão que tenta tirar o país do buraco. Na política, o presidente tolera e até participa de uma movimentação que aprofunda o abismo moral em que o Brasil está metido. O primeiro dilema que Temer precisa encarar envolve o ministro Eliseu Padilha. Demitir ou não demitir o chefe da Casa Civil?, eis a questão.

Nos últimos dias, Temer e o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, se esforçam muito para convencer os aliados do governo no Congresso e toda a plateia de que a página da recessão foi virada. Os números mais recentes do IBGE sobre o desemprego recomendam calma. Há mais de 12 milhões de desempregados no país. Um em cada cinco desses trabalhadores está sem contracheque há mais de dois anos. Uma situação como essa não se reverte do dia para a noite. Leva tempo.

Temer precisa resolver o drama hamletiano do seu governo, momentaneamente personificado em Eliseu Padilha. Sob pena de permitir que a podridão política contamine a economia. O presidente não pode mais assistir à carnavalização política do seu governo com o distanciamento de um observador neutro, como se nada fosse com ele. Depois que seu amigo José Yunes acusou seu outro amigo Eliseu Padilha de lhe enviar um pacote tóxico por meio do doleiro Lúcio Funaro, tudo passou a ser com Michel Temer. De volta do descanso do Carnaval, o presidente terá de informar se tem condições de se afastar do bloco de sujos.

A escolha de Muhamed

Na Ilha de Moçambique, também chamada Muipiti, pequena cidade histórica no norte de Moçambique, onde tenho vivido nos últimos meses, a esmagadora maioria da população é muçulmana. Quando Vasco da Gama aqui chegou, em 1498, a ilha já abrigava um importante entreposto comercial de língua e cultura suaíli, com árabes e negros, cujo xeque estava sujeito ao poderoso sultão de Zanzibar. O Islã dominava, um Islã doce, adaptado a uma sociedade mestiça, de grandes viajantes e comerciantes. Escravos, cera, marfim e pau preto eram trocados por panos e miçangas da Índia.

Com os portugueses, chegou também o cristianismo. Igrejas católicas foram erguidas ao lado das mesquitas. Mais tarde vieram os indianos, e também eles construíram templos hindus. Ao longo de centenas de anos, até os nossos dias, a Ilha tem sido um magnífico exemplo de tolerância religiosa, étnica e cultural. Não é incomum ocorrerem batucadas, em festas católicas, nas escadarias das igrejas, nas quais os batucadores são muçulmanos. Católicos e muçulmanos, por sua vez, nunca abandonaram totalmente as práticas mágicas e religiosas de matriz bantu, numa espécie de saudável suruba mística que o Brasil conhece tão bem.

Até há poucos anos era difícil distinguir, no dia a dia, muçulmanos de cristãos. Isso vem mudando. Hoje, não é raro vermos desfilarem, ao longo das estreitas ruas da cidade, jovens mulheres vestindo o hijab, ou mesmo pesadas burkas negras. As “ninjas”, como alguns lhes chamam, enfrentam a troça dos mais novos e o horror e a desconfiança dos mais velhos. A verdade, porém, é que o seu número cresce todos os anos.

Conversando com a população é possível perceber a origem do fenômeno. Falei, por exemplo, com Muhamed B., 18 anos, que passa as tardes atrás do balcão de um bazar, vendendo as tradicionais capulanas, belos panos coloridos usados por todas as mulheres moçambicanas, independentemente da origem e estrato social. Muhamed tem ambições, mas sabe que, permanecendo na ilha, nunca sairá detrás daquele mesmo balcão. Conta que recebeu um convite para estudar na Arábia Saudita. “Estudar o quê?”, pergunto. A resposta vem quase envergonhada: “Teologia islâmica.”

Estudar Teologia Islâmica na Arábia Saudita não é, evidentemente, o mesmo que estudar Teologia Islâmica na Sorbonne. A Arábia Saudita é a cabeça e o coração do islamismo radical wahhabita. Nunca é demais recordar que dos 19 terroristas que se suicidaram, atirando dois aviões comerciais contra as Torres Gêmeas, em Nova York, 15 eram sauditas.

— Por que Teologia Islâmica?

— Porque as bolsas que nos oferecem são só para estudar Teologia Islâmica. Mas tenho esperança de que uma vez lá, em Riad, possa mudar para outro curso — diz Muhamed. — Eu queria estudar Medicina. Queria muito ser médico.

O fundamentalismo islâmico aproveita-se da pobreza e da ineficiência do aparelho estatal, em Moçambique e em muitos outros países africanos, e assim se expande. O que faz, no fundo, é ocupar os espaços vazios. Não havendo escolas públicas, as pessoas não têm alternativa senão enviar os filhos para as madrassas, muitas delas financiadas pela Arábia Saudita e com professores que defendem as correntes mais radicais do Islã.

Nos anos que se seguiram à independência, em 1975, Moçambique recebeu um forte apoio dos países do norte da Europa, em particular da Suécia. Isso explica a presença remanescente de uma pequena comunidade escandinava na Ilha de Moçambique e em outras cidades do país. Na última década, com a crise econômica global, a maioria dos programas de assistência ao desenvolvimento acabou sendo cancelada e desmantelada. Não surpreende que o fundamentalismo islâmico conheça um movimento de expansão, exatamente agora, quando o Ocidente recua.

O que muita gente ainda não compreendeu — a começar pela atual administração norte-americana — é que, num mundo global, a luta contra o fundamentalismo islâmico, e toda a barbárie a ele associada, incluindo o terrorismo, passa também pelo apoio ao desenvolvimento.

Muhamed poderia estar a estudar Medicina em Paris, em Lisboa ou em São Paulo. Amanhã estaria a salvar vidas, em algum hospital moçambicano. Assim vai para Riad. O que o Ocidente gasta num único dia de combate ao autoproclamado Estado Islâmico, na Síria, daria certamente para pagar a formação completa de Muhamed e de centenas de outros como ele. É fazer as contas e escolher.

José Eduardo Agualusa

Com os portugueses, chegou também o cristianismo. Igrejas católicas foram erguidas ao lado das mesquitas. Mais tarde vieram os indianos, e também eles construíram templos hindus. Ao longo de centenas de anos, até os nossos dias, a Ilha tem sido um magnífico exemplo de tolerância religiosa, étnica e cultural. Não é incomum ocorrerem batucadas, em festas católicas, nas escadarias das igrejas, nas quais os batucadores são muçulmanos. Católicos e muçulmanos, por sua vez, nunca abandonaram totalmente as práticas mágicas e religiosas de matriz bantu, numa espécie de saudável suruba mística que o Brasil conhece tão bem.

Até há poucos anos era difícil distinguir, no dia a dia, muçulmanos de cristãos. Isso vem mudando. Hoje, não é raro vermos desfilarem, ao longo das estreitas ruas da cidade, jovens mulheres vestindo o hijab, ou mesmo pesadas burkas negras. As “ninjas”, como alguns lhes chamam, enfrentam a troça dos mais novos e o horror e a desconfiança dos mais velhos. A verdade, porém, é que o seu número cresce todos os anos.

Conversando com a população é possível perceber a origem do fenômeno. Falei, por exemplo, com Muhamed B., 18 anos, que passa as tardes atrás do balcão de um bazar, vendendo as tradicionais capulanas, belos panos coloridos usados por todas as mulheres moçambicanas, independentemente da origem e estrato social. Muhamed tem ambições, mas sabe que, permanecendo na ilha, nunca sairá detrás daquele mesmo balcão. Conta que recebeu um convite para estudar na Arábia Saudita. “Estudar o quê?”, pergunto. A resposta vem quase envergonhada: “Teologia islâmica.”

Estudar Teologia Islâmica na Arábia Saudita não é, evidentemente, o mesmo que estudar Teologia Islâmica na Sorbonne. A Arábia Saudita é a cabeça e o coração do islamismo radical wahhabita. Nunca é demais recordar que dos 19 terroristas que se suicidaram, atirando dois aviões comerciais contra as Torres Gêmeas, em Nova York, 15 eram sauditas.

— Por que Teologia Islâmica?

— Porque as bolsas que nos oferecem são só para estudar Teologia Islâmica. Mas tenho esperança de que uma vez lá, em Riad, possa mudar para outro curso — diz Muhamed. — Eu queria estudar Medicina. Queria muito ser médico.

O fundamentalismo islâmico aproveita-se da pobreza e da ineficiência do aparelho estatal, em Moçambique e em muitos outros países africanos, e assim se expande. O que faz, no fundo, é ocupar os espaços vazios. Não havendo escolas públicas, as pessoas não têm alternativa senão enviar os filhos para as madrassas, muitas delas financiadas pela Arábia Saudita e com professores que defendem as correntes mais radicais do Islã.

Nos anos que se seguiram à independência, em 1975, Moçambique recebeu um forte apoio dos países do norte da Europa, em particular da Suécia. Isso explica a presença remanescente de uma pequena comunidade escandinava na Ilha de Moçambique e em outras cidades do país. Na última década, com a crise econômica global, a maioria dos programas de assistência ao desenvolvimento acabou sendo cancelada e desmantelada. Não surpreende que o fundamentalismo islâmico conheça um movimento de expansão, exatamente agora, quando o Ocidente recua.

O que muita gente ainda não compreendeu — a começar pela atual administração norte-americana — é que, num mundo global, a luta contra o fundamentalismo islâmico, e toda a barbárie a ele associada, incluindo o terrorismo, passa também pelo apoio ao desenvolvimento.

Muhamed poderia estar a estudar Medicina em Paris, em Lisboa ou em São Paulo. Amanhã estaria a salvar vidas, em algum hospital moçambicano. Assim vai para Riad. O que o Ocidente gasta num único dia de combate ao autoproclamado Estado Islâmico, na Síria, daria certamente para pagar a formação completa de Muhamed e de centenas de outros como ele. É fazer as contas e escolher.

José Eduardo Agualusa

O que a mudança climática está fazendo com o mar

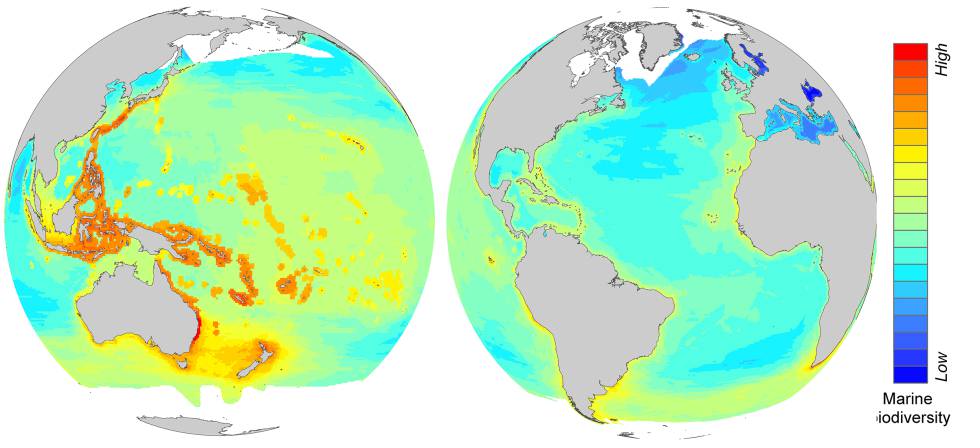

A mudança climática está alterando as condições de vida em todos os mares do planeta. A temperatura das águas superficiais está aumentando, o fitoplâncton, base de toda a cadeia alimentar, está diminuindo, e as correntes marinhas estão mudando. Somados, todos esses fatores já estão tendo um impacto sobre as espécies marinhas. Um estudo identificou seis grandes áreas do planeta que precisariam ser protegidas para que continue havendo vida no mar.

Pesquisadores australianos, neozelandeses e espanhóis usaram dados colhidos ao longo de 30 anos por uma constelação de satélites para saber o que a mudança climática está causando nos mares do planeta. O mapa resultante desse trabalho tem uma resolução geográfica inédita. Embora a física básica diga que as condições em um meio líquido acabam sendo iguais em todas as partes, na imensidão do oceano as coisas não são bem assim. Por isso, o aquecimento global não está sendo igual em todas as águas, e não é só uma questão da latitude.

“Na coluna de água, a mais quente e menos densa sobe à superfície, enquanto a mais fria afunda”, explica o ecologista Francisco Ramírez, da Estação Biológica da Doñana,no sur da Espanha, ligada ao Conselho Superior de Pesquisas Científicas de esse pais, e principal autor do estudo. “O aquecimento oceânico afeta especialmente as águas superficiais”, acrescenta. É nessa fina camada de água onde a vida marinha começa. É aqui onde ocorre o milagre: o encontro entre a luz e a água, ingredientes necessários para que a clorofila do fitoplâncton marinho faça a fotossíntese. Esse verdor é o que sustenta toda a cadeia trófica, do krill às baleias, passando pelos albatrozes e os tubarões.

O estudo, publicado na Science Advances, mostra duas tendências contrapostas. Por um lado, que o aquecimento das águas superficiais não parou de aumentar desde a década de 1980. Por outro, que a concentração de clorofila por metro cúbico vem diminuindo desde então. O trabalho também mediu uma terceira variável: as correntes marinhas, responsáveis por distribuir o calor por todo o planeta, afetando o clima como um todo. Embora haja uma grande heterogeneidade, em geral esses rios marinhos estão se desacelerando.

“Enquanto isso, nas regiões próximas ao Equador, em particular no Pacífico, a velocidade da corrente oceânica está se reduzindo”, comenta Ramírez. Os pesquisadores argumentam que ainda é cedo para determinar o impacto dessas mudanças sobre a vida marinha. “Haverá espécies que sairão perdendo e outras que vão se dar bem”, acrescenta o ecologista espanhol. Mas a soma total dos impactos poderia provocar uma homogeneização dos ecossistemas. As espécies mais especializadas ou dependentes das condições locais poderiam sucumbir diante da maior capacidade de adaptação das mais generalistas.

Pesquisadores australianos, neozelandeses e espanhóis usaram dados colhidos ao longo de 30 anos por uma constelação de satélites para saber o que a mudança climática está causando nos mares do planeta. O mapa resultante desse trabalho tem uma resolução geográfica inédita. Embora a física básica diga que as condições em um meio líquido acabam sendo iguais em todas as partes, na imensidão do oceano as coisas não são bem assim. Por isso, o aquecimento global não está sendo igual em todas as águas, e não é só uma questão da latitude.

As águas superficiais esquentaram, a produção de clorofila diminuiu, e as correntes se desaceleraram

“Na coluna de água, a mais quente e menos densa sobe à superfície, enquanto a mais fria afunda”, explica o ecologista Francisco Ramírez, da Estação Biológica da Doñana,no sur da Espanha, ligada ao Conselho Superior de Pesquisas Científicas de esse pais, e principal autor do estudo. “O aquecimento oceânico afeta especialmente as águas superficiais”, acrescenta. É nessa fina camada de água onde a vida marinha começa. É aqui onde ocorre o milagre: o encontro entre a luz e a água, ingredientes necessários para que a clorofila do fitoplâncton marinho faça a fotossíntese. Esse verdor é o que sustenta toda a cadeia trófica, do krill às baleias, passando pelos albatrozes e os tubarões.

O estudo, publicado na Science Advances, mostra duas tendências contrapostas. Por um lado, que o aquecimento das águas superficiais não parou de aumentar desde a década de 1980. Por outro, que a concentração de clorofila por metro cúbico vem diminuindo desde então. O trabalho também mediu uma terceira variável: as correntes marinhas, responsáveis por distribuir o calor por todo o planeta, afetando o clima como um todo. Embora haja uma grande heterogeneidade, em geral esses rios marinhos estão se desacelerando.

|

| Mapa com as regiões com maior riqueza de espécies, em vermelho, e as que têm menos biodiversidade |

Combinando esses três grandes fenômenos e sua manifestação concreta em cada zona, os pesquisadores puderam medir o impacto da mudança climática em escala regional e até local. Assim, as regiões polares são as que estão sofrendo um maior aumento relativo da temperatura das suas águas. Lá, além do mais, entra na equação a água doce do degelo. No caso do Hemisfério Norte, isso está alterando o arranjo das correntes marinhas. Tanto o Atlântico norte como a faixa mais setentrional do Pacífico estão sofrendo um aquecimento cujo impacto sobre a biodiversidade marinha ainda está por determinar.

“Enquanto isso, nas regiões próximas ao Equador, em particular no Pacífico, a velocidade da corrente oceânica está se reduzindo”, comenta Ramírez. Os pesquisadores argumentam que ainda é cedo para determinar o impacto dessas mudanças sobre a vida marinha. “Haverá espécies que sairão perdendo e outras que vão se dar bem”, acrescenta o ecologista espanhol. Mas a soma total dos impactos poderia provocar uma homogeneização dos ecossistemas. As espécies mais especializadas ou dependentes das condições locais poderiam sucumbir diante da maior capacidade de adaptação das mais generalistas.

A salgada conta de Dilma

No dia 23 de janeiro de 2013, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento em cadeia nacional para anunciar, em tom de campanha eleitoral, a prometida redução nas contas de luz em todas as regiões do País. Ela apresentou a medida como sendo o final feliz de sua política para o setor elétrico, cuja implantação havia se iniciado no ano anterior, com a controvertida Medida Provisória (MP) 579/2012. Desde sua edição, a MP vinha recebendo fortes críticas, em razão da desorganização que estava causando no setor.

No pronunciamento oficial, Dilma Rousseff fez troça de seus críticos. “Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia e que tentavam amedrontar o nosso povo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do poder de compra do salário”, disse a presidente. Como agora é mais que evidente – quatro anos depois do episódio –, os críticos de Dilma estavam certos e ela, errada. Até hoje o voluntarismo da presidente afastada por crime de responsabilidade gera nefastos efeitos para a população.

Proximamente o consumidor sentirá na pele mais uma consequência da desastrada política de Dilma Rousseff. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o pagamento na conta de luz de indenizações às transmissoras de energia elétrica, no valor de R$ 62,2 bilhões. A origem desses valores está relacionada a investimentos em melhoria e expansão de linhas e subestações anteriores ao ano 2000, que até hoje não foram integralmente pagos. A questão envolve Dilma Rousseff, já que mais da metade do atual valor – R$ 35 bilhões, segundo cálculos da Aneel – está diretamente relacionada aos efeitos financeiros de sua política para o setor elétrico.

Para reduzir a conta da energia elétrica em 2013, Dilma atrasou o pagamento dessas indenizações. No seu pronunciamento na TV, Dilma omitiu esse ponto, mas agora a conta chegou. “O fato de não ter sido pago naquela época imputou hoje valor considerável para o consumidor, que não teve gestão na decisão de pagar ou não”, disse Reive Barros, diretor do órgão regulador. A Aneel estima um aumento entre 1,13% e 11,45%, com um impacto médio de 7,17% na conta de luz.

O valor exato do reajuste, que vigorará a partir do mês de julho, é ainda desconhecido, já que o preço cobrado do consumidor depende de outros itens, como, por exemplo, subsídios, custo de geração da energia de Itaipu e a variação cambial. O prazo, no entanto, já é conhecido. A cobrança da indenização na conta de luz durará pelos próximos oito anos. Até 2025 o consumidor lembrará todo mês da manobra eleitoreira de Dilma Rousseff na conta de luz.

Há ainda outro ponto importante. O custo para o País da política implantada pela presidente Dilma Rousseff para o setor elétrico foi bem mais alto que os R$ 35 bilhões. Além do que o consumidor pagará agora em razão do atraso no pagamento das indenizações às transmissoras, o Tesouro Nacional bancou, por um longo período, parte da redução da conta de luz. Ou seja, recursos públicos, oriundos da arrecadação de impostos, foram utilizados para custear a artificial diminuição no valor da conta de luz.

Tratava-se de uma ilusão a redução do preço da energia, que continuava custando o mesmo valor. A única mudança era que parte do valor era paga pelo contribuinte de maneira indireta, por meio dos recursos do Tesouro Nacional. Esse modo inventado por Dilma para maquiar o valor real da conta de luz agravou ainda mais o déficit fiscal, com os conhecidos efeitos desse desequilíbrio nas contas do governo – mais inflação, juros mais altos, menos confiança na capacidade de o Estado honrar suas dívidas, menos investimentos.

A presidente Dilma Rousseff não reduziu a conta de luz. Na verdade, o que ela fez foi obrigar o País a pagar, com altos juros, o preço de sua política populista e eleitoreira. A conta, na verdade, só ficou mais salgada. Até 2025.

No pronunciamento oficial, Dilma Rousseff fez troça de seus críticos. “Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia e que tentavam amedrontar o nosso povo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do poder de compra do salário”, disse a presidente. Como agora é mais que evidente – quatro anos depois do episódio –, os críticos de Dilma estavam certos e ela, errada. Até hoje o voluntarismo da presidente afastada por crime de responsabilidade gera nefastos efeitos para a população.

Para reduzir a conta da energia elétrica em 2013, Dilma atrasou o pagamento dessas indenizações. No seu pronunciamento na TV, Dilma omitiu esse ponto, mas agora a conta chegou. “O fato de não ter sido pago naquela época imputou hoje valor considerável para o consumidor, que não teve gestão na decisão de pagar ou não”, disse Reive Barros, diretor do órgão regulador. A Aneel estima um aumento entre 1,13% e 11,45%, com um impacto médio de 7,17% na conta de luz.

O valor exato do reajuste, que vigorará a partir do mês de julho, é ainda desconhecido, já que o preço cobrado do consumidor depende de outros itens, como, por exemplo, subsídios, custo de geração da energia de Itaipu e a variação cambial. O prazo, no entanto, já é conhecido. A cobrança da indenização na conta de luz durará pelos próximos oito anos. Até 2025 o consumidor lembrará todo mês da manobra eleitoreira de Dilma Rousseff na conta de luz.

Há ainda outro ponto importante. O custo para o País da política implantada pela presidente Dilma Rousseff para o setor elétrico foi bem mais alto que os R$ 35 bilhões. Além do que o consumidor pagará agora em razão do atraso no pagamento das indenizações às transmissoras, o Tesouro Nacional bancou, por um longo período, parte da redução da conta de luz. Ou seja, recursos públicos, oriundos da arrecadação de impostos, foram utilizados para custear a artificial diminuição no valor da conta de luz.

Tratava-se de uma ilusão a redução do preço da energia, que continuava custando o mesmo valor. A única mudança era que parte do valor era paga pelo contribuinte de maneira indireta, por meio dos recursos do Tesouro Nacional. Esse modo inventado por Dilma para maquiar o valor real da conta de luz agravou ainda mais o déficit fiscal, com os conhecidos efeitos desse desequilíbrio nas contas do governo – mais inflação, juros mais altos, menos confiança na capacidade de o Estado honrar suas dívidas, menos investimentos.

A presidente Dilma Rousseff não reduziu a conta de luz. Na verdade, o que ela fez foi obrigar o País a pagar, com altos juros, o preço de sua política populista e eleitoreira. A conta, na verdade, só ficou mais salgada. Até 2025.

Trump está louco?

Faz anos que estudo o poder e quem o tem ou teve. Minha principal conclusão é que, embora a essência do poder - a capacidade de fazer com que outros façam ou deixem de fazer algo - não tenha mudado, as maneiras de obtê-lo, usá-lo e perdê-lo sofreram mudanças profundas. Outra observação é que a personalidade dos poderosos é tão heterogênea quanto a própria humanidade. Há os solitários e os gregários, valentes e covardes, geniais e medíocres. No entanto, apesar dessa diversidade, todos têm dois traços em comum: são carismáticos e vaidosos. Segundo a Real Academia Espanhola, carisma é "a especial capacidade de algumas pessoas para atrair ou fascinar".

Os líderes carismáticos inspiram grande devoção e, inevitavelmente, os aplausos, a adulação e os elogios inflam sua vaidade. É fácil que a vaidade extrema converta-se em um narcisismo que pode ser patológico. De fato, estou convencido de que um dos riscos profissionais mais comuns entre políticos, artistas, atletas e empresários de sucesso é o narcisismo. Em suas formas mais moderadas, este narcisismo, o encanto por si mesmo, é irrelevante. Mas, quando fica mais intenso e domina as ações do poderoso, pode ser muito perigoso. Alguns dos tiranos mais sanguinários da história demonstraram um narcisismo agudo, e grandes empresas faliram devido aos delírios narcisistas de seus donos, por exemplo.

A Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos desenvolveu critérios para diagnosticar o narcisismo patológico. Chama-o de "Desordem de Personalidade Narcisista" (DPN) e, segundo as pesquisas, as pessoas que sofrem desse problema se caracterizam por sua persistente megalomania, a excessiva necessidade de serem admiradas e a falta de empatia. Também evidenciam grande arrogância, sentimentos de superioridade e condutas orientadas pela obtenção do poder. Sofrem de egos muito frágeis, não toleram críticas e tendem a depreciar os demais para se reafirmarem. De acordo com o manual da organização de psiquiatras americanos, quem sofre de DPN tem todos ou a maioria dos seguintes sintomas:

1) Sentimentos megalomaníacos e expectativa de que se reconheça sua superioridade.

2) Fixação em fantasias de poder, sucesso, inteligência e atrativos físicos.

3) Percepção de ser único (a), superior e fazer parte de grupos e instituições de alto status

4) Constante necessidade de admiração por parte dos demais.

5) Convicção de ter o direito de ser tratado (a) de maneira especial e com obediência pelos demais.

6) Propensão a explorar os outros e se aproveitar deles para obter benefícios pessoais.

7) Incapacidade de ter empatia com os sentimentos, desejos e necessidades dos demais.

8) Intensa inveja dos demais e a convicção de que os demais são igualmente invejosos em relação a ele (ou ela).

9) Propensão a se comportar de maneira pomposa e arrogante.

E agora falemos de Donald Trump.

Não há dúvidas de que o atual presidente dos Estados Unidos exibe muitos desses sintomas. Mas isso o inabilita a ocupar um dos cargos de maior responsabilidade do nosso planeta? Um grupo de psiquiatras e psicólogos acredita que sim. Enviaram uma carta ao The New York Times na qual afirmam:

"As palavras e ações do senhor Trump demonstram a incapacidade de tolerar pontos de vista diferentes aos seus, aos quais reage com raiva. Suas palavras e conduta sugerem uma profunda falta de empatia. Os indivíduos com essas características distorcem a realidade para adaptá-la ao seu estado psicológico, desqualificando os fatos e quem os transmitem (jornalistas e cientistas). Em um líder poderoso, esses ataques tendem a aumentar, já que o mito de sua própria grandeza parecerá ter se confirmado. Acreditamos que a grave instabilidade emocional evidenciada pelos discursos e ações do senhor Trump o incapacitam para desempenhar, sem perigo, o cargo de presidente".

Esta carta é, sem dúvida, muito controversa. Não apenas pela posição que toma a respeito do presidente Trump, mas também porque viola o código de ética da Associação Americana de Psiquiatria. O código afirma que não se pode diagnosticar ninguém - especialmente uma personalidade pública - à distância. A avaliação em pessoa é indispensável. No entanto, os profissionais que assinam a carta disseram: "Este silêncio fez com que não pudéssemos oferecer nossa experiência a jornalistas e membros do Congresso preocupados com a situação em momento tão crítico. Tememos que haja demasiado em jogo para seguirmos calados". Alexandra Rolde, uma das psiquiatras que assinou a carta, disse à jornalista Catherine Caruso que seu propósito e o de seus colegas não era diagnosticar Trump, mas enfatizar traços de sua personalidade que os preocupam.

Rolde não acredita que um diagnóstico deva ser feito sem examinar o paciente, mas opina que é apropriado mostrar como a saúde mental de uma pessoa pode afetar os outros ou limitar sua capacidade para ter um desempenho adequado.

Outros psiquiatras não concordam: "A maioria dos fãs que tentaram fazer diagnósticos erraram ao etiquetar o presidente Trump com uma desordem de personalidade narcisista. Eu escrevi os critérios que definem esta desordem e o senhor Trump não se encaixa neles. Ele pode ser um narcisista de categoria mundial, mas isso não o torna um doente mental, já que não sofre da angústia e da incapacidade que caracterizam uma desordem mental. O senhor Trump gera severas angústias a outras pessoas, mas não as sofre e, em vez de penalizado, tem sido amplamente recompensado por sua megalomania, egocentrismo e falta de empatia".

Quem escreve isso é o médico psiquiatra Allen Francis, diretor do grupo de trabalho que elaborou a quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais (D.S.M. IV). A surpresa é que o doutor Francis vai além de sua especialidade. "Os insultos psiquiátricos são uma maneira equivocada de contrariar o ataque do senhor Trump à democracia. Pode-se, e deve-se, denunciar sua ignorância, incompetência, impulsividade e tendências ditatoriais. Mas suas motivações psicológicas são óbvias demais para que se tenha algum interesse, e analisá-las não deterá seu assalto ao poder. O antídoto contra uma distópica era trumpiana é político, não psicológico".

É fácil concordar com uma das conclusões do doutor Francis, e menos com outra. A fácil de aceitar é que mais importante que a saúde mental do presidente é a saúde política do país. A capacidade de as instituições resistirem às tentativas de Trump de concentrar o poder é a batalha mais importante dos Estados Unidos. Seus resultados terão consequências mundiais. A outra conclusão de Francis é que a estabilidade mental de Donald Trump é irrelevante. Não estou de acordo. Trump está há poucas semanas na Casa Branca e sua conduta já é causa para um justificado alarme. Os problemas e frustrações do presidente vão ficar mais aguçados. E isso não é bom para sua saúde mental.

Os líderes carismáticos inspiram grande devoção e, inevitavelmente, os aplausos, a adulação e os elogios inflam sua vaidade. É fácil que a vaidade extrema converta-se em um narcisismo que pode ser patológico. De fato, estou convencido de que um dos riscos profissionais mais comuns entre políticos, artistas, atletas e empresários de sucesso é o narcisismo. Em suas formas mais moderadas, este narcisismo, o encanto por si mesmo, é irrelevante. Mas, quando fica mais intenso e domina as ações do poderoso, pode ser muito perigoso. Alguns dos tiranos mais sanguinários da história demonstraram um narcisismo agudo, e grandes empresas faliram devido aos delírios narcisistas de seus donos, por exemplo.

A Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos desenvolveu critérios para diagnosticar o narcisismo patológico. Chama-o de "Desordem de Personalidade Narcisista" (DPN) e, segundo as pesquisas, as pessoas que sofrem desse problema se caracterizam por sua persistente megalomania, a excessiva necessidade de serem admiradas e a falta de empatia. Também evidenciam grande arrogância, sentimentos de superioridade e condutas orientadas pela obtenção do poder. Sofrem de egos muito frágeis, não toleram críticas e tendem a depreciar os demais para se reafirmarem. De acordo com o manual da organização de psiquiatras americanos, quem sofre de DPN tem todos ou a maioria dos seguintes sintomas:

1) Sentimentos megalomaníacos e expectativa de que se reconheça sua superioridade.

2) Fixação em fantasias de poder, sucesso, inteligência e atrativos físicos.

3) Percepção de ser único (a), superior e fazer parte de grupos e instituições de alto status

4) Constante necessidade de admiração por parte dos demais.

5) Convicção de ter o direito de ser tratado (a) de maneira especial e com obediência pelos demais.

6) Propensão a explorar os outros e se aproveitar deles para obter benefícios pessoais.

7) Incapacidade de ter empatia com os sentimentos, desejos e necessidades dos demais.

8) Intensa inveja dos demais e a convicção de que os demais são igualmente invejosos em relação a ele (ou ela).

9) Propensão a se comportar de maneira pomposa e arrogante.

E agora falemos de Donald Trump.

Não há dúvidas de que o atual presidente dos Estados Unidos exibe muitos desses sintomas. Mas isso o inabilita a ocupar um dos cargos de maior responsabilidade do nosso planeta? Um grupo de psiquiatras e psicólogos acredita que sim. Enviaram uma carta ao The New York Times na qual afirmam:

"As palavras e ações do senhor Trump demonstram a incapacidade de tolerar pontos de vista diferentes aos seus, aos quais reage com raiva. Suas palavras e conduta sugerem uma profunda falta de empatia. Os indivíduos com essas características distorcem a realidade para adaptá-la ao seu estado psicológico, desqualificando os fatos e quem os transmitem (jornalistas e cientistas). Em um líder poderoso, esses ataques tendem a aumentar, já que o mito de sua própria grandeza parecerá ter se confirmado. Acreditamos que a grave instabilidade emocional evidenciada pelos discursos e ações do senhor Trump o incapacitam para desempenhar, sem perigo, o cargo de presidente".

Esta carta é, sem dúvida, muito controversa. Não apenas pela posição que toma a respeito do presidente Trump, mas também porque viola o código de ética da Associação Americana de Psiquiatria. O código afirma que não se pode diagnosticar ninguém - especialmente uma personalidade pública - à distância. A avaliação em pessoa é indispensável. No entanto, os profissionais que assinam a carta disseram: "Este silêncio fez com que não pudéssemos oferecer nossa experiência a jornalistas e membros do Congresso preocupados com a situação em momento tão crítico. Tememos que haja demasiado em jogo para seguirmos calados". Alexandra Rolde, uma das psiquiatras que assinou a carta, disse à jornalista Catherine Caruso que seu propósito e o de seus colegas não era diagnosticar Trump, mas enfatizar traços de sua personalidade que os preocupam.

Rolde não acredita que um diagnóstico deva ser feito sem examinar o paciente, mas opina que é apropriado mostrar como a saúde mental de uma pessoa pode afetar os outros ou limitar sua capacidade para ter um desempenho adequado.

Outros psiquiatras não concordam: "A maioria dos fãs que tentaram fazer diagnósticos erraram ao etiquetar o presidente Trump com uma desordem de personalidade narcisista. Eu escrevi os critérios que definem esta desordem e o senhor Trump não se encaixa neles. Ele pode ser um narcisista de categoria mundial, mas isso não o torna um doente mental, já que não sofre da angústia e da incapacidade que caracterizam uma desordem mental. O senhor Trump gera severas angústias a outras pessoas, mas não as sofre e, em vez de penalizado, tem sido amplamente recompensado por sua megalomania, egocentrismo e falta de empatia".

Quem escreve isso é o médico psiquiatra Allen Francis, diretor do grupo de trabalho que elaborou a quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais (D.S.M. IV). A surpresa é que o doutor Francis vai além de sua especialidade. "Os insultos psiquiátricos são uma maneira equivocada de contrariar o ataque do senhor Trump à democracia. Pode-se, e deve-se, denunciar sua ignorância, incompetência, impulsividade e tendências ditatoriais. Mas suas motivações psicológicas são óbvias demais para que se tenha algum interesse, e analisá-las não deterá seu assalto ao poder. O antídoto contra uma distópica era trumpiana é político, não psicológico".

É fácil concordar com uma das conclusões do doutor Francis, e menos com outra. A fácil de aceitar é que mais importante que a saúde mental do presidente é a saúde política do país. A capacidade de as instituições resistirem às tentativas de Trump de concentrar o poder é a batalha mais importante dos Estados Unidos. Seus resultados terão consequências mundiais. A outra conclusão de Francis é que a estabilidade mental de Donald Trump é irrelevante. Não estou de acordo. Trump está há poucas semanas na Casa Branca e sua conduta já é causa para um justificado alarme. Os problemas e frustrações do presidente vão ficar mais aguçados. E isso não é bom para sua saúde mental.

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2017

Ninguém é de ferro

Olho a tela com coração dividido. Confesso. As notícias vêm cobertas de imagens bonitas, em palco iluminado onde desfila um Carnaval sem fim. Olhando para frente ou para trás, os olhos só alcançam a realidade dura e perversa. Como se este estado de alegria fosse apenas um hiato, ou, talvez pior, uma ilha.

Difícil e inútil apontar a contradição entre a beleza da alegria, ainda que temporária, ou por vezes, simplesmente falsa. Seria muito melhor não pensar. Entregar-se a comemoração daquilo que a gente nem se lembra mais. Não consigo. Nunca localizei botão que desconecta o cérebro dos olhos.

O ser humano, quando possível, ignora as agruras do dia a dia. Não sem bons motivos. Mentiras doces confortam mais que verdades amargas. Por isso parar para festa seja talvez fundamental. Certamente a gente pode usar um pouco de alegria.

Infelizmente a 4ª feira chega logo. Implacável. Fria. E a gente é obrigado a olhar de frente as dificuldades. E enxergar é preciso. Enxergar não garante que os problemas resolvidos. Mas não se tem notícia de que qualquer problema tenha sido resolvido sem que tenha sido enxergado antes.

Talvez na 4ª feira à noite a gente possa voltar a se preocupar com o ambiente que ajudamos a criar. Entender como e porque a vida tem se resumido ao acompanhamento de crimes de toda espécie, violentos ou não.

E que desta contemplação surja o aprendizado e o reconhecimento da nossa história que levou a tudo isto. Somente aí é possível mudar. História não é passado. É presente. Foi ela que produziu cada um de nós. E gerou a maneira como nos relacionamos, somos tratados e tratamos aos outros. Cada um de nós carrega dentro de si a história, própria e coletiva. Cada um de nós tem a responsabilidade de entende-la e, quando necessário, moldar o futuro.

Daqui a pouco a tela vai mostrar imagens diferentes. Sem modelos, sem nudez, e sem beleza. Neste começo de ano já marcado por maldade insolente, é urgente entender e mudar a nação que gerou tanta iniquidade.

Mas pode esperar até a fim do carnaval. Ninguém é de ferro.

Difícil e inútil apontar a contradição entre a beleza da alegria, ainda que temporária, ou por vezes, simplesmente falsa. Seria muito melhor não pensar. Entregar-se a comemoração daquilo que a gente nem se lembra mais. Não consigo. Nunca localizei botão que desconecta o cérebro dos olhos.

O ser humano, quando possível, ignora as agruras do dia a dia. Não sem bons motivos. Mentiras doces confortam mais que verdades amargas. Por isso parar para festa seja talvez fundamental. Certamente a gente pode usar um pouco de alegria.

Infelizmente a 4ª feira chega logo. Implacável. Fria. E a gente é obrigado a olhar de frente as dificuldades. E enxergar é preciso. Enxergar não garante que os problemas resolvidos. Mas não se tem notícia de que qualquer problema tenha sido resolvido sem que tenha sido enxergado antes.

Talvez na 4ª feira à noite a gente possa voltar a se preocupar com o ambiente que ajudamos a criar. Entender como e porque a vida tem se resumido ao acompanhamento de crimes de toda espécie, violentos ou não.

Daqui a pouco a tela vai mostrar imagens diferentes. Sem modelos, sem nudez, e sem beleza. Neste começo de ano já marcado por maldade insolente, é urgente entender e mudar a nação que gerou tanta iniquidade.

Mas pode esperar até a fim do carnaval. Ninguém é de ferro.

O bom e os maus ladrões na Lava Jato

Do alto do púlpito da Igreja da Misericórdia, em Lisboa, em 1655, desafiando a Inquisição, o Padre Antonio Vieira, o mais valente dos pregadores, desafiou o poderoso Império Português e seus maus ladrões:

– “Navegava Alexandre Magno em sua poderosa armada pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia, e como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém, ele que não era medroso nem lerdo, respondeu assim:

– Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza; o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muitos faz os Alexandres. Se o rei da Macedônia, ou qualquer outro, fizer o que fazem o ladrão e o pirata, o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome”.

“- Ladrão que furta para comer, não vai, nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de quem eu trato, são outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera; os quais debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento distingue muito bem São Basílio Magno. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que outro homem viu, que uma grande tropa de varas e ministros da justiça levava a enforcar uns ladrões e começou a bradar: – Lá vão os ladrões grandes a enforcar os pequenos. Ditosa Grécia que tinha tal pregador! Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo um Cônsul ou ditador, por ter roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes?”

Logo se articularam as aves de rapina e, na imprensa, no Congresso, nas OABs da vida, começaram a tentar fabricar leis para barrar a missão da Policia, da Procuradoria, da Justiça. É hora de a Nação repetir as jornadas de 2013 e voltar às ruas para salvar a Lava Jato. O povo sabe quem são seus inimigos. E como encurralá-los. Mais do que nunca, a sociedade brasileira deve multiplicar seu apoio à força-tarefa da Lava Jato.

Os interesses poderosos contrariados, nessa fase crucial das decisões. estão escondidos, mas ainda não estão derrotados nem dormindo. Os missionários da corrupção sonham em paralisar com “chicanas” as conclusões da Lava Jato, especialmente os detentores dessa excrescência jurídica chamada “foro privilegiado” (detentores de mandatos), nos poderes Executivo e Legislativo.

Os envolvidos nos crimes de corrupção não podem alimentar o sonho da impunidade. Os brasileiros precisam acreditar que depois da Lava Jato, no Brasil, nada será como antes.

Sonhos de Carnaval

Nos recentes distúrbios no Espírito Santo, algo me impressionou especialmente: um carro de som rodando pelas ruas desertas tocando a música “Imagine”, de John Lennon, e sendo aplaudido das janelas pelos moradores amedrontados. Era uma conjuntura de violência e terror, e pelas ruas ecoava uma canção imaginando a paz entre todos os povos. Interessante a trajetória dessa música pelos tempos, como sobrevive como uma utopia nas ruas de Vitória.

E como a realidade se distancia do sonho de John Lennon e de milhões de pessoas no mundo. Difícil imaginar que não exista um inferno sob nós se da própria superfície da Síria chegam imagens tão trágicas. Difícil imaginar que não existam países com a explosão dos nacionalismos, a começar pelos Estados Unidos. A performance de Trump aumenta a instabilidade no mundo. Na semana passada, inventou um atentado terrorista na Suécia. A resposta dos suecos foi bem-humorada: um ex-primeiro-ministro perguntou a Trump pelo Twitter o que ele andava fumando. De qualquer maneira, uma informação dessas na boca de um presidente dos Estados Unidos trouxe desgaste à imagem da Suécia, um país que absorve os imigrantes com generosidade. Posso dizer com experiência própria, pois vivi lá, precisamente entre imigrantes. Ao mesmo tempo em que Trump mostra seu desequilíbrio, outros sinistros personagens se movem no cenário mundial.

Assistimos ao vivo na tevê ao envenenamento de Kim Jong-nam, o irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Vimos a mulher se aproximar, envolvê-lo com um lenço e, em seguida, o homem batendo com as mãos no rosto, aflito, tentando explicar o que houve. Morreu logo depois. O veneno presente no tempo dos Bórgias ainda é usado como arma pelo estado. O ex-espião russo Alexander Litvinenko foi assassinado com uma xícara de chá em Londres. No chá havia polônio 200, uma substância radioativa, usada em reatores nucleares. Alexander levou tempo para morrer. Os norte-coreanos usaram algo quase instantâneo.

Neste mundo mergulhado em violência é cada vez mais difícil ignorar o inferno. O articulista Ishaan Tharoor, do “Washington Post”, mostra que, ao mesmo tempo em que Trump mencionava um atentando inexistente na Suécia, um atentado real acontecia no Paquistão, matando 73 pessoas. Foi uma explosão realizada por um membro do Exército Islâmico contra um templo sufi. Os sufis são de um ramo do próprio islamismo. Intelectualizados, poéticos, com profetas peregrinos, sábios de pé no chão, os sufis são “tudo o que o Estado Islâmico odeia”, ele conclui. Os sufis são sonhadores e, ao lembrar do carro de som nas ruas de Vitória, pensei: os tempos não estão nada bons para os sonhadores. Como em certo momento, os tempos também não foram bons para o próprio John Lennon. Mas, ainda assim, a canção “Imagine” sobrevive porque, conforme se viu em Vitória, quanto maior a dificuldade mais temos vontade de cantá-la.

No Brasil, somos forçados a fazer uma espécie de corte nos sonhos, uma equivalência simbólica ao corte nos gastos. No entanto, é possível sonhar, sobretudo agora. É uma conversa de réveillon que agora tem um outro sentido prático: o ano começa realmente depois do carnaval. E 2017 será vital para se achar um novo caminho que nos tire dessa área de instabilidade, crise social, desemprego, violência crescente e sistema político vivendo num mundo paralelo. O ato inaugural do ano será a quebra do sigilo das delações de 77 funcionários da Odebrecht. Depois da tsunami, será possível recolher os cacos e reconstruir o sistema político.

A tsunami atinge vários países do continente. Mas é no Brasil que tudo está sendo investigado, foi aqui que o sistema de corrupção foi instalado e exportado como um produto nacional. Muitos temem que a sacudida no universo político comprometa a retomada econômica. Acho que são complementares. De que adianta chegar na frente com mais empregos, um pouco mais de dinheiro no bolso e com a mesma farsa política dominando o país? Existem muitos projetos em gestação, muitos sonhos na gaveta. Eles dependem de uma estabilidade que nos dê alguma confiança no país, como já tivemos lá atrás, com a conquista de eleições diretas para a presidência. Do governo Collor para cá constatamos que eleger um presidente pelo voto direto não é tudo. Será necessário construir uma atmosfera política em que o presidente possa se mover com decência. Uma atmosfera que reduza a distância abissal entre sociedade e representantes pagos por ela.

Tudo acaba na Quarta-feira de Cinzas. Mas tudo começa também depois dela. Nada melhor que circular o carro de som tocando “Imagine”, mesmo sabendo que a realidade vai contemplar apenas uma fração mínima de nossos sonhos.