domingo, 29 de junho de 2025

A lógica do me engana que eu gosto

Na doxa platônica (esfera das opiniões e experiências pessoais), Fídias, o cretense, afirma que todos os cretenses são mentirosos. O paradoxo é logicamente insolúvel, nunca poderemos saber se ele fala a verdade ou mente. Agora, trocando Creta por Brasil, topamos com o mesmo impasse angustiante: se a mentira alcança o status de princípio social, mergulhamos no vazio de marcadores existenciais. Não mais um episódio pitoresco da doxa, nem mesmo ficcional do tipo "Black Mirror". A distopia encontrou lugar entre nós.

Ao primeiro olhar, plataformas eletrônicas. Há algo, porém, mais fundo e antigo do que isso. As religiões sempre mentiram para acomodar suas teologias à mente dos fiéis e à hegemonia de Estado. E mentir é engraçado nos relatos do Barão de Münchhausen, aquele que teria saído de um pântano puxando pelos próprios cabelos. Isso sempre teve alguma acolhida na sociabilidade comunitária.

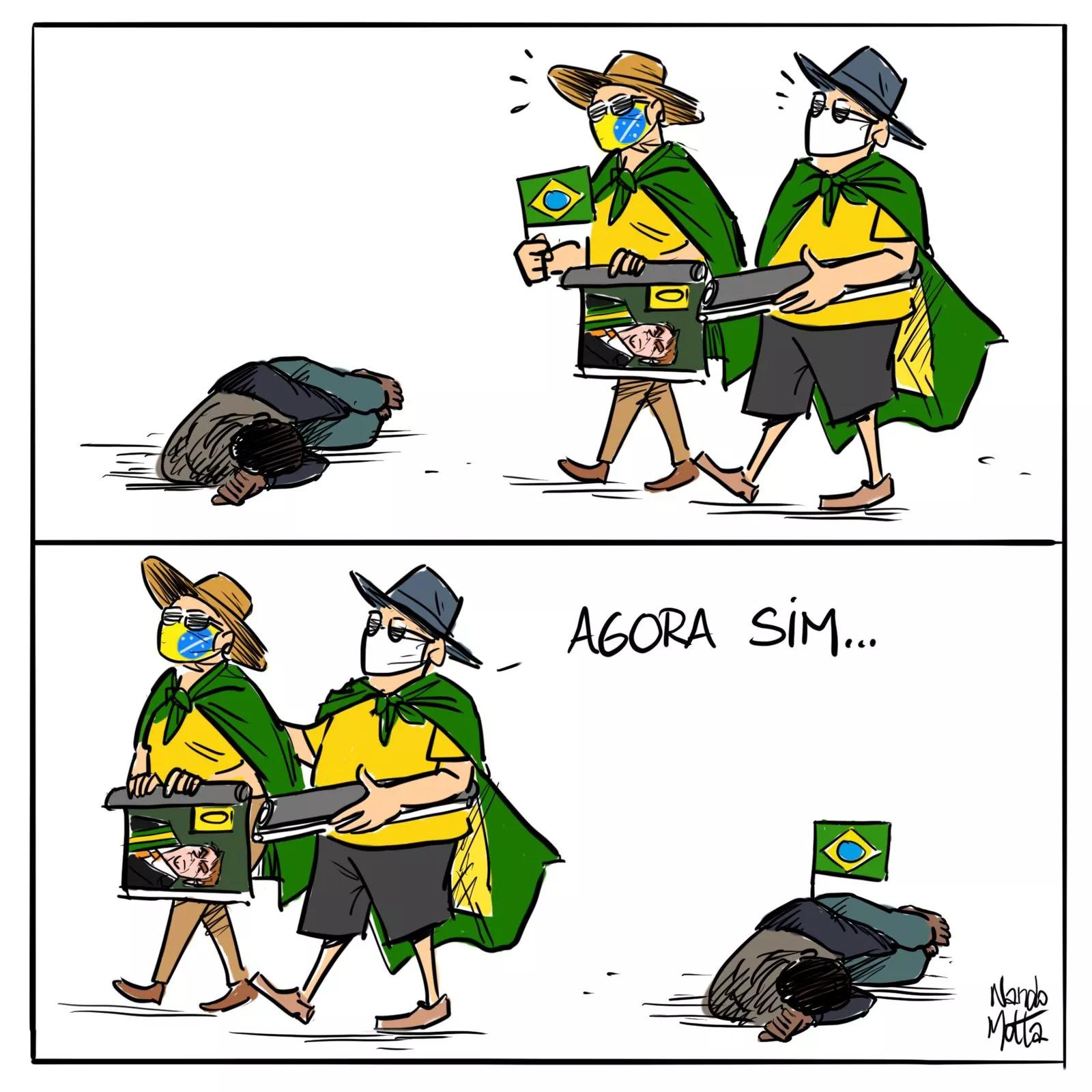

Da infância interiorana vem a lembrança de mentirosos compulsivos, objetos de uma atenção entre resignada e divertida. Havia desde os populares, que narravam embates com lobisomens, até o médico de família, capaz de uma hora inteira sem respirar no fundo do mar, pesquisando corais. Hoje, os ditos antipolíticos, tanto pobres de direita como empreendedores, fazem bolhas nessa lógica do "me engana que eu gosto", a mesma das câmaras de eco das redes. Bolsonaro pode sumir, mas o bolsonarismo cresce na razão direta da enganação.

É que a mentira atrai como uma espécie de heresia, uma sutil desconfiança da realidade por adesão às aparências. Já a crença nos fatos implica "credibilidade total do que se faz e do que se vê, em detrimento do que se pode chamar de aparência, cujo jogo consiste na evidência pragmática das coisas" (Jean Baudrillard, "América"). Só que o fato é factício, isto é, não mente, mas simula. Os americanos acreditam no fato, não na facticidade ou fabricação do simulacro, seu ponto forte civilizatório: a espetacularização, o marketing permanente da vida.

Merece atenção a formalização jurídica do falseamento. No interrogatório da intentona golpista do 8/1, o magistrado certificava os réus de seu direito de mentir. E assim de cada ovo gorado da serpente saía um clone do Barão de Münchhausen, negando as evidências na materialidade das provas. Arquiteto do golpe, o ex-presidente negou ter visto o que de fato viu e falou.

Por que ritualizar mentiras, quando a verdade parece exsudar pelos poros? Para dramatizar a garantia da lei à liberdade daquilo que a teoria da linguagem chama de "discurso performativo" (sem compromisso com prova) em vez do "discurso constatativo", sujeito à prova da verdade. Mas, reiterando que ninguém é obrigado a provar contra si mesmo, o ritual não deixa de destilar uma oblíqua moral da pusilanimidade.

E assim, generalizada pelas big techs, a performance assume todo discurso como mentira sistemática, travestida de "liberdade de expressão", para chegar às redes. Os paradoxos então se multiplicam e, como no absurdo "golpe dentro das quatro linhas", as redes revivem a Creta de Fídias. Trata-se da pressão narcísica de corpos agitados, ávidos por falar qualquer coisa, não de liberdade como ação pública. Uma catástrofe da expressão social.

Ao primeiro olhar, plataformas eletrônicas. Há algo, porém, mais fundo e antigo do que isso. As religiões sempre mentiram para acomodar suas teologias à mente dos fiéis e à hegemonia de Estado. E mentir é engraçado nos relatos do Barão de Münchhausen, aquele que teria saído de um pântano puxando pelos próprios cabelos. Isso sempre teve alguma acolhida na sociabilidade comunitária.

Da infância interiorana vem a lembrança de mentirosos compulsivos, objetos de uma atenção entre resignada e divertida. Havia desde os populares, que narravam embates com lobisomens, até o médico de família, capaz de uma hora inteira sem respirar no fundo do mar, pesquisando corais. Hoje, os ditos antipolíticos, tanto pobres de direita como empreendedores, fazem bolhas nessa lógica do "me engana que eu gosto", a mesma das câmaras de eco das redes. Bolsonaro pode sumir, mas o bolsonarismo cresce na razão direta da enganação.

É que a mentira atrai como uma espécie de heresia, uma sutil desconfiança da realidade por adesão às aparências. Já a crença nos fatos implica "credibilidade total do que se faz e do que se vê, em detrimento do que se pode chamar de aparência, cujo jogo consiste na evidência pragmática das coisas" (Jean Baudrillard, "América"). Só que o fato é factício, isto é, não mente, mas simula. Os americanos acreditam no fato, não na facticidade ou fabricação do simulacro, seu ponto forte civilizatório: a espetacularização, o marketing permanente da vida.

Merece atenção a formalização jurídica do falseamento. No interrogatório da intentona golpista do 8/1, o magistrado certificava os réus de seu direito de mentir. E assim de cada ovo gorado da serpente saía um clone do Barão de Münchhausen, negando as evidências na materialidade das provas. Arquiteto do golpe, o ex-presidente negou ter visto o que de fato viu e falou.

Por que ritualizar mentiras, quando a verdade parece exsudar pelos poros? Para dramatizar a garantia da lei à liberdade daquilo que a teoria da linguagem chama de "discurso performativo" (sem compromisso com prova) em vez do "discurso constatativo", sujeito à prova da verdade. Mas, reiterando que ninguém é obrigado a provar contra si mesmo, o ritual não deixa de destilar uma oblíqua moral da pusilanimidade.

E assim, generalizada pelas big techs, a performance assume todo discurso como mentira sistemática, travestida de "liberdade de expressão", para chegar às redes. Os paradoxos então se multiplicam e, como no absurdo "golpe dentro das quatro linhas", as redes revivem a Creta de Fídias. Trata-se da pressão narcísica de corpos agitados, ávidos por falar qualquer coisa, não de liberdade como ação pública. Uma catástrofe da expressão social.

A Idade do Meio

O que leva uma criança a ler histórias de cavalaria e a disfarçar-se de cavaleiro? Que voz — ancestral, ardente, inelutável — grita dentro do peito ao ver D. Afonso Henriques? Eu digo-vos: é a espada. A espada, senhores! Essa melancolia vertical que é também uma cruz. Há quem diga com tédio pós-moderno: — “E então os futebolistas? Os miúdos adoram futebolistas.” Pois adoram. O que só reforça o argumento. Os futebolistas são cavaleiros dos tempos modernos. Heróis que dão a vida ao serviço de um escudo. Não convencido acrescentar-se-á: “Sim, mas isso é culpa dos pais que influenciam os filhos.”

Bem. Que há pais que alimentam certas fantasias como quem dá de comer a um monstro, é verdade. Sei do que falo. Sou um deles. Mas — e estou muito convencido do que vou dizer a seguir — não haverá um pai ou uma mãe capaz de, no seu perfeito juízo, contrariar o enamoramento de um filho pelo Príncipe Valente, pelas fantasias medievais do Tolkien, por Artur ou pelo nosso primeiro, o nosso D. Afonso Henriques.

Acham que estou a torcer argumentos? Expliquem-me então o êxtase colectivo das Feiras Medievais. Essa alucinação trimestral que se alastra de Norte a Sul. Homens com empréstimos e ácido úrico vestidos de escudeiros. Mulheres com filhos e joanetes a fazer de estalajadeiras. É bizarro. É grotesco. É maravilhoso. E tem espadas! Toda uma pequena economia se organiza à volta daqueles eventos. Até escolas de esgrima histórica existem. É um regresso à infância. À infância da civilização.

Há muito que se impõe uma higiene histórica. Uma limpeza mental que o nosso século XXI continua a adiar.

Tenho-me entregado a um passatempo que é também um vício triste. Recolher recortes, frases, insultos. Gente que usa “medieval” como sinónimo de monstro. Como se dissesse obsoleto. Como sinónimo de buraco. A colecção é vasta. Seria aborrecido enumerar. Mas cito dois exemplos muito recentes que me feriram com particular prazer.

Há dois ou três dias, o Henrique Monteiro, que, apesar de maçon, não é má pessoa, escreveu no Expresso que o regime iraniano, instaurado por Khomeini, era “obscurantista, medieval, sem perdão ou face humana”. Como se o perdão tivesse sido inventado por Rousseau. Como se o amor cristão só tivesse nascido em 1789.

Depois, o Francisco Mendes da Silva. Um amigo. Um homem bondoso. Na sua crónica do Público de 23 de Maio, disse qualquer coisa sobre as ideias do Chega e o sistema penal. Que eram — isso mesmo — “medievais”. Não eram brutais, nem cruéis, nem desajustadas. Eram “medievais”. Que esse tempo seja invocado tantas vezes como metáfora moral por gente que nunca leu uma linha de São Tomás nem sabe distinguir uma catedral gótica de um castelo da Disney já estamos nós habituados. Mas de gente sensata e prudente? Gente que leu Chesterton?

Repare-se na ironia: a própria palavra médio significa, literalmente, aquilo que está entre os extremos. Nem muito, nem pouco. Nem grande, nem pequeno. Nem largo, nem estreito. Nem desumano, nem sentimental. A justa medida. O ponto onde tudo se encontra. O ponto onde se pode respirar. Por isso vos digo: nesse sentido o Henrique e o Francisco são, à sua maneira, medievais. O que é honroso. E triste.

Já vos disse que tenho horror a lugares-comuns. Em todo o caso, repito e acrescento: o mais ordinário dos lugares-comuns modernos é chamar “medieval” a tudo o que se quer odiar sem ter de puxar pela cabeça. O Chega propõe o restabelecimento da guilhotina — medieval. O Irão apedreja mulheres — medieval. Um pai esbofeteia o filho — medieval. Um sacerdote menciona o Inferno — medieval, medieval. É o bingo da cretinice, alimentado por uma única coisa: metáforas preguiçosas.

A Idade Média não foi um tempo de ignorância, mas de uma curiosidade ordenada. Não foi um tempo de medo, mas de coragem. O homem medieval olhava para as estrelas com assombro, não com vontade de as colonizar. E via no céu não apenas corpos celestes, mas sinais de harmonia e sentido.

A Idade Média foi o berço de muitas das ideias que hoje temos por civilizadas. As primeiras universidades, por exemplo, são instituições medievais. O conceito de dignidade da pessoa humana, que se cospe a torto e a direito como se fosse uma pastilha elástica da ONU, foi laboriosamente construído pela Escola de Salamanca, com raízes fundas em Tomás de Aquino. Mas essas raízes não nascem da razão moderna, nascem da fé medieval. Da convicção — terrível, gloriosa — de que o homem é imagem de Deus. É desta certeza que brotam os chamados “direitos humanos”. Já a palavra “obscurantismo”, essa sim, pertence ao léxico do século XVIII, quando os iluministas precisaram de inventar um passado sombrio para se apresentarem como portadores da luz.

Os modernos pensam que o mal foi inventado pela extrema-direita. Que a brutalidade é coisa de bárbaros orientais. Que o pecado é uma questão de contexto. Na Idade Média, meus amigos, o pecado tinha nome e morada. E, graças a Deus, tinha castigo.

Deixem-me dizer uma coisa com a boca cheia de fel: Medieval é a ignorância. Medieval é o desprezo. Medieval é a necessidade de cronologia para justificar a covardia. A Idade Média não foi um tempo de trevas. Foi um tempo de sombras, esse fenómeno nobre que acontece quando há algo sólido diante da luz. Como uma árvore. Como uma catedral.

Hoje vive-se de óculos escuros, debaixo de um Sol assassino. Hoje prefere-se insultar o passado. Rir dos mortos em vez de resistir aos vivos. Mas eu digo-vos isto: toda a mentira há-de arder. E todo o preconceito histórico tem um destino. O Inferno. Como Dante o descreveu, algures no século XIV.

Manuel Fúria

Bem. Que há pais que alimentam certas fantasias como quem dá de comer a um monstro, é verdade. Sei do que falo. Sou um deles. Mas — e estou muito convencido do que vou dizer a seguir — não haverá um pai ou uma mãe capaz de, no seu perfeito juízo, contrariar o enamoramento de um filho pelo Príncipe Valente, pelas fantasias medievais do Tolkien, por Artur ou pelo nosso primeiro, o nosso D. Afonso Henriques.

Acham que estou a torcer argumentos? Expliquem-me então o êxtase colectivo das Feiras Medievais. Essa alucinação trimestral que se alastra de Norte a Sul. Homens com empréstimos e ácido úrico vestidos de escudeiros. Mulheres com filhos e joanetes a fazer de estalajadeiras. É bizarro. É grotesco. É maravilhoso. E tem espadas! Toda uma pequena economia se organiza à volta daqueles eventos. Até escolas de esgrima histórica existem. É um regresso à infância. À infância da civilização.

Há muito que se impõe uma higiene histórica. Uma limpeza mental que o nosso século XXI continua a adiar.

Tenho-me entregado a um passatempo que é também um vício triste. Recolher recortes, frases, insultos. Gente que usa “medieval” como sinónimo de monstro. Como se dissesse obsoleto. Como sinónimo de buraco. A colecção é vasta. Seria aborrecido enumerar. Mas cito dois exemplos muito recentes que me feriram com particular prazer.

Há dois ou três dias, o Henrique Monteiro, que, apesar de maçon, não é má pessoa, escreveu no Expresso que o regime iraniano, instaurado por Khomeini, era “obscurantista, medieval, sem perdão ou face humana”. Como se o perdão tivesse sido inventado por Rousseau. Como se o amor cristão só tivesse nascido em 1789.

Depois, o Francisco Mendes da Silva. Um amigo. Um homem bondoso. Na sua crónica do Público de 23 de Maio, disse qualquer coisa sobre as ideias do Chega e o sistema penal. Que eram — isso mesmo — “medievais”. Não eram brutais, nem cruéis, nem desajustadas. Eram “medievais”. Que esse tempo seja invocado tantas vezes como metáfora moral por gente que nunca leu uma linha de São Tomás nem sabe distinguir uma catedral gótica de um castelo da Disney já estamos nós habituados. Mas de gente sensata e prudente? Gente que leu Chesterton?

Repare-se na ironia: a própria palavra médio significa, literalmente, aquilo que está entre os extremos. Nem muito, nem pouco. Nem grande, nem pequeno. Nem largo, nem estreito. Nem desumano, nem sentimental. A justa medida. O ponto onde tudo se encontra. O ponto onde se pode respirar. Por isso vos digo: nesse sentido o Henrique e o Francisco são, à sua maneira, medievais. O que é honroso. E triste.

Já vos disse que tenho horror a lugares-comuns. Em todo o caso, repito e acrescento: o mais ordinário dos lugares-comuns modernos é chamar “medieval” a tudo o que se quer odiar sem ter de puxar pela cabeça. O Chega propõe o restabelecimento da guilhotina — medieval. O Irão apedreja mulheres — medieval. Um pai esbofeteia o filho — medieval. Um sacerdote menciona o Inferno — medieval, medieval. É o bingo da cretinice, alimentado por uma única coisa: metáforas preguiçosas.

A Idade Média não foi um tempo de ignorância, mas de uma curiosidade ordenada. Não foi um tempo de medo, mas de coragem. O homem medieval olhava para as estrelas com assombro, não com vontade de as colonizar. E via no céu não apenas corpos celestes, mas sinais de harmonia e sentido.

A Idade Média foi o berço de muitas das ideias que hoje temos por civilizadas. As primeiras universidades, por exemplo, são instituições medievais. O conceito de dignidade da pessoa humana, que se cospe a torto e a direito como se fosse uma pastilha elástica da ONU, foi laboriosamente construído pela Escola de Salamanca, com raízes fundas em Tomás de Aquino. Mas essas raízes não nascem da razão moderna, nascem da fé medieval. Da convicção — terrível, gloriosa — de que o homem é imagem de Deus. É desta certeza que brotam os chamados “direitos humanos”. Já a palavra “obscurantismo”, essa sim, pertence ao léxico do século XVIII, quando os iluministas precisaram de inventar um passado sombrio para se apresentarem como portadores da luz.

Os modernos pensam que o mal foi inventado pela extrema-direita. Que a brutalidade é coisa de bárbaros orientais. Que o pecado é uma questão de contexto. Na Idade Média, meus amigos, o pecado tinha nome e morada. E, graças a Deus, tinha castigo.

Deixem-me dizer uma coisa com a boca cheia de fel: Medieval é a ignorância. Medieval é o desprezo. Medieval é a necessidade de cronologia para justificar a covardia. A Idade Média não foi um tempo de trevas. Foi um tempo de sombras, esse fenómeno nobre que acontece quando há algo sólido diante da luz. Como uma árvore. Como uma catedral.

Hoje vive-se de óculos escuros, debaixo de um Sol assassino. Hoje prefere-se insultar o passado. Rir dos mortos em vez de resistir aos vivos. Mas eu digo-vos isto: toda a mentira há-de arder. E todo o preconceito histórico tem um destino. O Inferno. Como Dante o descreveu, algures no século XIV.

Manuel Fúria

Discurso de ódio é arma

Por todo o mundo, assistimos a uma perturbadora vaga de fundo de xenofobia, racismo e intolerância – incluindo o crescimento do anti-semitismo, anti-muçulmanismo, e perseguição de Cristãos. As redes sociais e outras formas de comunicação estão a ser exploradas como plataformas de intolerância. Movimentos neonazis e de supremacia branca estão a fazer o seu caminho. O discurso público está a ser usado como arma para ganhos políticos através de retóricas que estigmatizam e desumanizam minorias, migrantes, refugiados, mulheres e os chamados "outros".

António Guterres, Secretário Geral da ONU

A ascensão dos caipiras

Os pilotos do fabuloso B-2 Spirit voaram por meio mundo por quase 40 horas, abastecido em pleno ar, atravessaram mares e continentes numa altitude de 45 mil pés. Perto do alvo, baixaram para 30 mil pés, liberaram duas bombas de altíssimo poder destrutivo, de várias toneladas cada uma, que não erram o alvo, em seguida fizeram a volta e retornaram para a base no estado do Missouri, território norte-americano. Puderam jantar em casa com a família, ver filmes na televisão e, depois, dormir. Suas mãos não estão sujas de sangue. As defesas do Irã sequer perceberam a chegada dos atacantes. Só entenderam os ataques depois que as bombas explodiram.

Essa é a guerra moderna. O governo dos Estados Unidos deu um recado direto e fulminante para Rússia, China, Irã, Israel e outros governos que se julguem capazes de desafiar o poderio do grande irmão do norte. A diplomacia de Washington abriu o jogo: seu poder reside na força de seus exércitos. Apenas um porta-aviões norte-americano tem mais poder de fogo que todos os exércitos latino-americanos juntos. E os Estados Unidos mantêm 11 porta-aviões operando em todos os mares do planeta. Sem mencionar as dezenas de submarinos nucleares armados com ogivas atômicas. A guerra é o exercício da política por outros meios, disse Clausewitz, no seu clássico Da guerra. Nos tempos atuais, com a ascensão de Trump, a diplomacia é apenas demonstração de força. Acabou a conversa. O mundo retrocedeu ao faroeste norte-americano.

O Brasil, embora situado na esquina do mundo, sente as consequências do conflito no Oriente Médio. Judeus e árabes não se entendem desde que a ONU decidiu reconhecer a existência do estado de Israel na Palestina, que pertencia ao mandato britânico. As primeiras ações promovidas pelos judeus foram feitas pela instituição chamada Haganah, que funcionou como força terrorista para enfraquecer e derrubar o controle inglês na área. Essa instituição é a base de outra moderna e atual chamada Mossad. O problema é deles, mas as consequências se refletem aqui. O preço do petróleo dispara, eleva a inflação interna e a comunidade de informação norte-americana passa a fiscalizar a região da tríplice fronteira na região de Foz de Iguaçu, no Paraná. Há uma enorme colônia árabe naquela área.

Parlamentares norte-americanos insinuam tomar para seu país o excedente de energia da Hidrelétrica de Itaipu para alimentar sua inteligência artificial (IA). É o mesmo raciocínio que autoriza o presidente dos Estados Unidos a querer dominar a Groenlândia, o canal do Panamá e o Canadá. Fotografia dos tempos atuais. O presidente Lula, infelizmente, vive nas próprias nuvens. Ele mantém um discurso populista, datado, dos anos sessenta. Viaja pelo mundo sem propósitos específicos. Não conseguiu trazer nenhum benefício concreto para o país. O acordo com a União Europeia continua no território das suposições. Os brasileiros estão debruçados na janela vendo o mundo passar.

O mundo viveu um ambiente de relativa acomodação durante o final da Segunda Guerra Mundial e o início do século 21. A globalização estreitou relações comerciais entre países, criou novas cadeias de fornecimento, modificou as relações de emprego, enriqueceu alguns países e reduziu a pobreza. Mas, esse ciclo terminou. Henry Kissinger diz isso no seu formidável Ordem mundial (editora Objetiva). "No mundo da geopolítica, a ordem estabelecida e proclamada como universal pelos países ocidentais se encontra em momento crítico. Os remédios para seus problemas são compreendidos globalmente, porém não existe consenso sobre sua aplicação".

A política provinciana prevaleceu no Brasil nos últimos tempos. O desaparecimento de partidos com algum comprometimento com o desenvolvimento e a democracia nacional, a exemplo do PSDB e PFL, abriu o caminho para maior atuação de lobbies no Congresso Nacional e colocou em posição de mando no governo personagens pouco instrumentados para exercer as responsabilidades que as funções administrativas exigem. A questão não está no tamanho de eventual deficit do Tesouro Nacional. Mas porque e para que esse resultado é construído.

No final da Segunda Guerra Mundial, o endividamento da Inglaterra era de 250% de seu produto interno bruto. O problema foi resolvido com objetividade e trabalho. Os brasileiros souberam acabar com a explosiva dívida externa, nos anos 1980, sem fazer barulho. Apenas com conversa e negociação. A ascensão dos caipiras só se justifica porque o país está no período de festas juninas.

Essa é a guerra moderna. O governo dos Estados Unidos deu um recado direto e fulminante para Rússia, China, Irã, Israel e outros governos que se julguem capazes de desafiar o poderio do grande irmão do norte. A diplomacia de Washington abriu o jogo: seu poder reside na força de seus exércitos. Apenas um porta-aviões norte-americano tem mais poder de fogo que todos os exércitos latino-americanos juntos. E os Estados Unidos mantêm 11 porta-aviões operando em todos os mares do planeta. Sem mencionar as dezenas de submarinos nucleares armados com ogivas atômicas. A guerra é o exercício da política por outros meios, disse Clausewitz, no seu clássico Da guerra. Nos tempos atuais, com a ascensão de Trump, a diplomacia é apenas demonstração de força. Acabou a conversa. O mundo retrocedeu ao faroeste norte-americano.

O Brasil, embora situado na esquina do mundo, sente as consequências do conflito no Oriente Médio. Judeus e árabes não se entendem desde que a ONU decidiu reconhecer a existência do estado de Israel na Palestina, que pertencia ao mandato britânico. As primeiras ações promovidas pelos judeus foram feitas pela instituição chamada Haganah, que funcionou como força terrorista para enfraquecer e derrubar o controle inglês na área. Essa instituição é a base de outra moderna e atual chamada Mossad. O problema é deles, mas as consequências se refletem aqui. O preço do petróleo dispara, eleva a inflação interna e a comunidade de informação norte-americana passa a fiscalizar a região da tríplice fronteira na região de Foz de Iguaçu, no Paraná. Há uma enorme colônia árabe naquela área.

Parlamentares norte-americanos insinuam tomar para seu país o excedente de energia da Hidrelétrica de Itaipu para alimentar sua inteligência artificial (IA). É o mesmo raciocínio que autoriza o presidente dos Estados Unidos a querer dominar a Groenlândia, o canal do Panamá e o Canadá. Fotografia dos tempos atuais. O presidente Lula, infelizmente, vive nas próprias nuvens. Ele mantém um discurso populista, datado, dos anos sessenta. Viaja pelo mundo sem propósitos específicos. Não conseguiu trazer nenhum benefício concreto para o país. O acordo com a União Europeia continua no território das suposições. Os brasileiros estão debruçados na janela vendo o mundo passar.

O mundo viveu um ambiente de relativa acomodação durante o final da Segunda Guerra Mundial e o início do século 21. A globalização estreitou relações comerciais entre países, criou novas cadeias de fornecimento, modificou as relações de emprego, enriqueceu alguns países e reduziu a pobreza. Mas, esse ciclo terminou. Henry Kissinger diz isso no seu formidável Ordem mundial (editora Objetiva). "No mundo da geopolítica, a ordem estabelecida e proclamada como universal pelos países ocidentais se encontra em momento crítico. Os remédios para seus problemas são compreendidos globalmente, porém não existe consenso sobre sua aplicação".

A política provinciana prevaleceu no Brasil nos últimos tempos. O desaparecimento de partidos com algum comprometimento com o desenvolvimento e a democracia nacional, a exemplo do PSDB e PFL, abriu o caminho para maior atuação de lobbies no Congresso Nacional e colocou em posição de mando no governo personagens pouco instrumentados para exercer as responsabilidades que as funções administrativas exigem. A questão não está no tamanho de eventual deficit do Tesouro Nacional. Mas porque e para que esse resultado é construído.

No final da Segunda Guerra Mundial, o endividamento da Inglaterra era de 250% de seu produto interno bruto. O problema foi resolvido com objetividade e trabalho. Os brasileiros souberam acabar com a explosiva dívida externa, nos anos 1980, sem fazer barulho. Apenas com conversa e negociação. A ascensão dos caipiras só se justifica porque o país está no período de festas juninas.

Quando a extrema-direita impera: silêncio e medo

Há algo de profundamente inquietante no fato de estarmos, pouco a pouco, nos acostumando com o avanço da extrema-direita pelo mundo. Não apenas com seus discursos de ódio, seus ataques sistemáticos à cultura, às minorias, às instituições democráticas — mas com a normalização de tudo isso.

Um vídeo recente, que circulou nas redes sociais, expôs de forma crua esse cenário. Mostrava como a extrema-direita, antes tratada como um fenômeno marginal e folclórico, se infiltrou silenciosamente nas estruturas do poder. Ela domina o debate público, não mais à margem, mas no centro. De repente, passamos a ouvir, sem espanto, vozes que relativizam a tortura, que atacam artistas, que reduzem o ensino crítico à “doutrinação”. O absurdo virou argumento. O intolerável virou opinião.

No Brasil, vivemos isso de forma trágica e explícita. A extrema-direita se apropriou dos símbolos nacionais — a bandeira, a camisa da seleção, o hino — como se fossem sua propriedade exclusiva. Usaram a linguagem da fé para justificar a violência, confundiram liberdade de expressão com licença para o ódio. O bolsonarismo, mesmo fora da presidência, segue ditando o tom, ameaçando as instituições, hostilizando jornalistas, artistas, professores.

Em Portugal e na Europa, a ascensão da extrema-direita também não dá trégua. Partidos como o Chega, em Portugal, e o Vox, na Espanha, crescem à sombra do descontentamento e da manipulação. Em países que sofreram com o fascismo, a ultradireita volta a ganhar espaço — e, pior, a parecer aceitável. Vemos o mesmo roteiro: a cultura como inimiga, os imigrantes como bode expiatório, a educação como ameaça, a arte como algo a ser policiado.

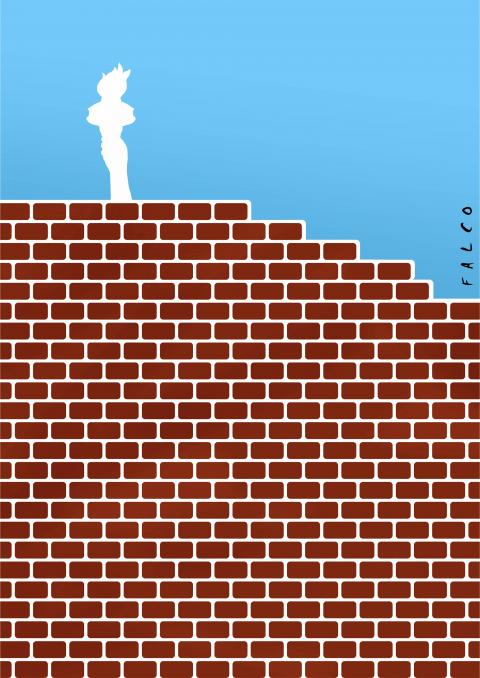

Recentemente, em Lisboa, um ator foi agredido durante uma apresentação no tradicional Teatro Barraca. O ataque, embora pontual, carrega o símbolo de algo maior: a hostilidade crescente ao pensamento livre, ao fazer artístico, ao direito de criar. Como disse a fundadora do teatro, Maria do Céu Guerra, “a extrema-direita já não se envergonha. Vem ao teatro, e agride”. Não se esconde mais. Não teme mais.

Mas talvez o mais perigoso não seja o grito dessa força autoritária — é o silêncio que a cerca. O medo de se posicionar. A hesitação disfarçada de neutralidade. A conivência que se esconde sob o argumento do “equilíbrio”. Afinal, quantos se calam para não perder seguidores, contratos, benesses? Quantos preferem não ver para não se incomodar?

Quando a extrema-direita impera, ela não precisa mais gritar. Já gritou o suficiente. Agora, fala manso, com slogans de marketing, com estética limpa, com promessas de ordem.

Disfarça a censura com a palavra “moral”. Troca livros por armas. Troca a liberdade por controle. E quanto mais avança, mais difícil parece resistir. Mas é justamente aí que resistir se torna urgente.

Porque o que está em jogo não é uma diferença de opinião. É um projeto de mundo. E a pergunta que se impõe, a cada dia, é: de que lado da história vamos escolher estar — mesmo quando o preço for alto, mesmo quando o aplauso for escasso?

Um vídeo recente, que circulou nas redes sociais, expôs de forma crua esse cenário. Mostrava como a extrema-direita, antes tratada como um fenômeno marginal e folclórico, se infiltrou silenciosamente nas estruturas do poder. Ela domina o debate público, não mais à margem, mas no centro. De repente, passamos a ouvir, sem espanto, vozes que relativizam a tortura, que atacam artistas, que reduzem o ensino crítico à “doutrinação”. O absurdo virou argumento. O intolerável virou opinião.

No Brasil, vivemos isso de forma trágica e explícita. A extrema-direita se apropriou dos símbolos nacionais — a bandeira, a camisa da seleção, o hino — como se fossem sua propriedade exclusiva. Usaram a linguagem da fé para justificar a violência, confundiram liberdade de expressão com licença para o ódio. O bolsonarismo, mesmo fora da presidência, segue ditando o tom, ameaçando as instituições, hostilizando jornalistas, artistas, professores.

Em Portugal e na Europa, a ascensão da extrema-direita também não dá trégua. Partidos como o Chega, em Portugal, e o Vox, na Espanha, crescem à sombra do descontentamento e da manipulação. Em países que sofreram com o fascismo, a ultradireita volta a ganhar espaço — e, pior, a parecer aceitável. Vemos o mesmo roteiro: a cultura como inimiga, os imigrantes como bode expiatório, a educação como ameaça, a arte como algo a ser policiado.

Recentemente, em Lisboa, um ator foi agredido durante uma apresentação no tradicional Teatro Barraca. O ataque, embora pontual, carrega o símbolo de algo maior: a hostilidade crescente ao pensamento livre, ao fazer artístico, ao direito de criar. Como disse a fundadora do teatro, Maria do Céu Guerra, “a extrema-direita já não se envergonha. Vem ao teatro, e agride”. Não se esconde mais. Não teme mais.

Mas talvez o mais perigoso não seja o grito dessa força autoritária — é o silêncio que a cerca. O medo de se posicionar. A hesitação disfarçada de neutralidade. A conivência que se esconde sob o argumento do “equilíbrio”. Afinal, quantos se calam para não perder seguidores, contratos, benesses? Quantos preferem não ver para não se incomodar?

Quando a extrema-direita impera, ela não precisa mais gritar. Já gritou o suficiente. Agora, fala manso, com slogans de marketing, com estética limpa, com promessas de ordem.

Disfarça a censura com a palavra “moral”. Troca livros por armas. Troca a liberdade por controle. E quanto mais avança, mais difícil parece resistir. Mas é justamente aí que resistir se torna urgente.

Porque o que está em jogo não é uma diferença de opinião. É um projeto de mundo. E a pergunta que se impõe, a cada dia, é: de que lado da história vamos escolher estar — mesmo quando o preço for alto, mesmo quando o aplauso for escasso?

sexta-feira, 27 de junho de 2025

Brasil, um país que quase se amou

O símbolo mais poderoso da nossa virada não tremulava em mastros. Ele estava nas casas, nos bares, nos faróis, nos bancos. Era a moeda.

O Plano Real e a estabilização monetária fundaram, na prática, um novo país. Os impactos econômicos foram evidentes, mas há um outro impacto, silencioso e profundo, ainda pouco explorado: o da autoestima de um povo.

Em 1994, após a comprovação do funcionamento do plano e embalados pela vitória na Copa do Mundo, o Brasil deu início — ainda que timidamente — a uma jornada em busca de sua autoestima. Um sentimento de confiança nacional que, aos poucos, foi crescendo e florescendo por quase duas décadas.

Ao longo desses anos, muitos acontecimentos reforçaram essa narrativa: a eleição de um presidente vindo da classe trabalhadora, que trouxe autoestima e um senso de representação que não existia para parte da população; conquistas sociais como a saída do Brasil do mapa da fome e o pagamento da dívida com o FMI; a ampliação dos programas de transferência de renda; o boom do acesso à universidade; a ascensão de uma nova classe média; e até a popularização do mercado de capitais, um fenômeno que comprovou fé no futuro da população.

Quando em 2008 o mundo mergulhou em crise, muitos temeram que o castelo ruísse. Mas o Brasil resistiu com relativa força, embalado por um ciclo virtuoso de commodities e um mercado interno robusto. Continuou crescendo. Continuou sonhando. Parecia, enfim, que o gigante havia acordado. A propaganda da Johnnie Walker não apenas sugeriu isso: ela o filmou, literalmente, nas areias do Rio de Janeiro, caminhando em direção ao futuro. E o Cristo Redentor, símbolo global da brasilidade, decolava — literalmente — na capa da The Economist.

O Pan-Americano serviu como aquecimento. A Olimpíada colocaria o país no centro dos holofotes. A Copa do Mundo seria o momento da redenção: o hexa, no Maracanã, fecharia um ciclo com chave de ouro. O Brasil figurava entre as dez maiores economias do mundo. O mundo observava. Era, enfim, o momento brasileiro.

Mas o fracasso antecedeu o fatídico jogo contra a Alemanha. O erro maior foi não reconhecer a grandeza do momento histórico vivido. Durante a abertura do maior espetáculo que o país já havia sediado — transmitido ao vivo para o planeta — confundiu-se crítica com escárnio ao se xingar, em coro e com fúria, a primeira mulher a ocupar a presidência da República. Para todo o mundo ver. E ouvir. Ali, diante do mundo, fragmentou-se uma narrativa que levamos décadas para construir.

Contudo, nada no mundo é simples ou isolado. E esse colapso simbólico não ocorreu de forma gratuita. No mesmo período em que o país vivia sua ascensão, o mundo atravessava transformações profundas e silenciosas. A internet avançava de forma irreversível, e com ela, as redes sociais se infiltravam no cotidiano das pessoas e das instituições. O conteúdo, que antes passava por editores, redatores e múltiplos filtros de responsabilidade, tornou-se livre — e, muitas vezes, selvagem.

Essa liberdade de expressão em estado bruto gerou impactos internacionais inimagináveis. A Primavera Árabe talvez tenha sido o maior símbolo desse fenômeno. No Brasil, o prenúncio foi claro: os protestos de junho de 2013. O que parecia algo pontual desencadeou uma onda de impactos que até hoje não se compreende plenamente — muito menos se superou.

A derrocada da autoestima nacional pode ser localizada nesse ponto, embora a semente já estivesse plantada antes. Ela germinou nas redações dos grandes grupos de mídia, onde se consolidou a ideia de que a corrupção era o único e grande mal que impedia o país de alcançar seu Eldorado.

A corrupção, de fato, possui caráter endêmico — especialmente em países em desenvolvimento. Mais ainda em um país como o Brasil: colônia recente, sem revoluções sangrentas e que, após a Proclamação da República, alternou entre golpes e instabilidades por mais de um século. Em 2013, haviam se passado apenas 25 anos desde a promulgação da atual Constituição.

No momento em que as instituições deveriam ser cuidadas e fortalecidas por todos, o que ocorreu no Brasil não foi um processo de depredação institucional. Foi um escárnio midiático. A corrupção foi nomeada, identificada, colorida — e transformada em espetáculo. Um espetáculo inflamável, que encontrou nas redes sociais o combustível perfeito para incendiar a confiança da sociedade em si mesma.

Fizemos exatamente o contrário do que se esperaria de um país em busca de amadurecimento democrático. Em vez de reforçar instituições e usar a força popular para reorganizar os poderes constituídos, preferimos vilipendiá-los nas redes sociais e descredibilizar os fundamentos da República.

Esse processo culminou em um impeachment que, na prática, já havia se consumado antes mesmo da votação formal. O país encontrava-se ingovernável, conflagrado, judicializado — e, acima de tudo, espetacularizado. O próprio rito parlamentar foi um espetáculo constrangedor, transmitido ao vivo, em que um Congresso deslegitimado por seu próprio comportamento destituía um governo esvaziado.

Nos anos seguintes, os desdobramentos tornaram-se inevitáveis: a fragilidade do novo governo, a paralisia decisória e, por fim, a greve dos caminhoneiros. Esse episódio, talvez o mais emblemático da recente instabilidade, evidenciou a erosão da capacidade estatal de mediação. Uma greve iniciada sem motivação clara, encerrada sem resolução efetiva — mas que deixou um rastro de colapso e, sobretudo, um solo fértil para o surgimento de um mito político.

Essa trajetória poderia ser interpretada como uma jabuticaba institucional — uma aberração tropical exclusivamente brasileira. Mas não é. O colapso da autoestima nacional, associado à fragmentação institucional e à radicalização online, repete-se com nuances similares em outras democracias ocidentais.

Os países e seus povos passaram a duvidar de si mesmos. Até os Estados Unidos — berço do “sonho americano” e guia ideológico do Ocidente por tantas décadas — viram sua narrativa ruir. A maior potência da era moderna parece hoje desorientada, enquanto o Oriente marcha com propósito e efetividade.

Pesquisas recentes demonstram um descolamento crescente entre a autoestima coletiva e a confiança institucional nas democracias ocidentais em comparação com as sociedades orientais. Mais do que diferenças históricas ou culturais, o que hoje marca esse abismo é o modo como o Ocidente lida com as redes sociais. A polêmica, as fakes news, o marketing do absurdo, a hipersexualização — tantos outros fenômenos que se manifestam pelas redes — vêm envenenando as democracias liberais. Esse processo culmina em governos cada vez mais superficiais, populistas e imediatistas — um ciclo vicioso perfeito que tem prendido o Ocidente ao passado com promessas de modernidade.

A informação, quando pobre em qualidade ou contaminada por interesses nefastos, difundida na velocidade e volume atuais, gera um ruído mais ensurdecedor do que os xingamentos nos estádios. E, nessa balbúrdia, quem pode se ouvir? Que povo pode se reconhecer? E, sem se reconhecer, como pode se amar? Chegou a hora de decidir entre reconstruir a unidade e a autoestima nacional ou assistir, pelos smartphones, aos últimos atos do espetáculo do que poderíamos ter sido.

Bruno Sindona

O Plano Real e a estabilização monetária fundaram, na prática, um novo país. Os impactos econômicos foram evidentes, mas há um outro impacto, silencioso e profundo, ainda pouco explorado: o da autoestima de um povo.

Em 1994, após a comprovação do funcionamento do plano e embalados pela vitória na Copa do Mundo, o Brasil deu início — ainda que timidamente — a uma jornada em busca de sua autoestima. Um sentimento de confiança nacional que, aos poucos, foi crescendo e florescendo por quase duas décadas.

Ao longo desses anos, muitos acontecimentos reforçaram essa narrativa: a eleição de um presidente vindo da classe trabalhadora, que trouxe autoestima e um senso de representação que não existia para parte da população; conquistas sociais como a saída do Brasil do mapa da fome e o pagamento da dívida com o FMI; a ampliação dos programas de transferência de renda; o boom do acesso à universidade; a ascensão de uma nova classe média; e até a popularização do mercado de capitais, um fenômeno que comprovou fé no futuro da população.

Quando em 2008 o mundo mergulhou em crise, muitos temeram que o castelo ruísse. Mas o Brasil resistiu com relativa força, embalado por um ciclo virtuoso de commodities e um mercado interno robusto. Continuou crescendo. Continuou sonhando. Parecia, enfim, que o gigante havia acordado. A propaganda da Johnnie Walker não apenas sugeriu isso: ela o filmou, literalmente, nas areias do Rio de Janeiro, caminhando em direção ao futuro. E o Cristo Redentor, símbolo global da brasilidade, decolava — literalmente — na capa da The Economist.

O Pan-Americano serviu como aquecimento. A Olimpíada colocaria o país no centro dos holofotes. A Copa do Mundo seria o momento da redenção: o hexa, no Maracanã, fecharia um ciclo com chave de ouro. O Brasil figurava entre as dez maiores economias do mundo. O mundo observava. Era, enfim, o momento brasileiro.

Mas o fracasso antecedeu o fatídico jogo contra a Alemanha. O erro maior foi não reconhecer a grandeza do momento histórico vivido. Durante a abertura do maior espetáculo que o país já havia sediado — transmitido ao vivo para o planeta — confundiu-se crítica com escárnio ao se xingar, em coro e com fúria, a primeira mulher a ocupar a presidência da República. Para todo o mundo ver. E ouvir. Ali, diante do mundo, fragmentou-se uma narrativa que levamos décadas para construir.

Contudo, nada no mundo é simples ou isolado. E esse colapso simbólico não ocorreu de forma gratuita. No mesmo período em que o país vivia sua ascensão, o mundo atravessava transformações profundas e silenciosas. A internet avançava de forma irreversível, e com ela, as redes sociais se infiltravam no cotidiano das pessoas e das instituições. O conteúdo, que antes passava por editores, redatores e múltiplos filtros de responsabilidade, tornou-se livre — e, muitas vezes, selvagem.

Essa liberdade de expressão em estado bruto gerou impactos internacionais inimagináveis. A Primavera Árabe talvez tenha sido o maior símbolo desse fenômeno. No Brasil, o prenúncio foi claro: os protestos de junho de 2013. O que parecia algo pontual desencadeou uma onda de impactos que até hoje não se compreende plenamente — muito menos se superou.

A derrocada da autoestima nacional pode ser localizada nesse ponto, embora a semente já estivesse plantada antes. Ela germinou nas redações dos grandes grupos de mídia, onde se consolidou a ideia de que a corrupção era o único e grande mal que impedia o país de alcançar seu Eldorado.

A corrupção, de fato, possui caráter endêmico — especialmente em países em desenvolvimento. Mais ainda em um país como o Brasil: colônia recente, sem revoluções sangrentas e que, após a Proclamação da República, alternou entre golpes e instabilidades por mais de um século. Em 2013, haviam se passado apenas 25 anos desde a promulgação da atual Constituição.

No momento em que as instituições deveriam ser cuidadas e fortalecidas por todos, o que ocorreu no Brasil não foi um processo de depredação institucional. Foi um escárnio midiático. A corrupção foi nomeada, identificada, colorida — e transformada em espetáculo. Um espetáculo inflamável, que encontrou nas redes sociais o combustível perfeito para incendiar a confiança da sociedade em si mesma.

Fizemos exatamente o contrário do que se esperaria de um país em busca de amadurecimento democrático. Em vez de reforçar instituições e usar a força popular para reorganizar os poderes constituídos, preferimos vilipendiá-los nas redes sociais e descredibilizar os fundamentos da República.

Esse processo culminou em um impeachment que, na prática, já havia se consumado antes mesmo da votação formal. O país encontrava-se ingovernável, conflagrado, judicializado — e, acima de tudo, espetacularizado. O próprio rito parlamentar foi um espetáculo constrangedor, transmitido ao vivo, em que um Congresso deslegitimado por seu próprio comportamento destituía um governo esvaziado.

Nos anos seguintes, os desdobramentos tornaram-se inevitáveis: a fragilidade do novo governo, a paralisia decisória e, por fim, a greve dos caminhoneiros. Esse episódio, talvez o mais emblemático da recente instabilidade, evidenciou a erosão da capacidade estatal de mediação. Uma greve iniciada sem motivação clara, encerrada sem resolução efetiva — mas que deixou um rastro de colapso e, sobretudo, um solo fértil para o surgimento de um mito político.

Essa trajetória poderia ser interpretada como uma jabuticaba institucional — uma aberração tropical exclusivamente brasileira. Mas não é. O colapso da autoestima nacional, associado à fragmentação institucional e à radicalização online, repete-se com nuances similares em outras democracias ocidentais.

Os países e seus povos passaram a duvidar de si mesmos. Até os Estados Unidos — berço do “sonho americano” e guia ideológico do Ocidente por tantas décadas — viram sua narrativa ruir. A maior potência da era moderna parece hoje desorientada, enquanto o Oriente marcha com propósito e efetividade.

Pesquisas recentes demonstram um descolamento crescente entre a autoestima coletiva e a confiança institucional nas democracias ocidentais em comparação com as sociedades orientais. Mais do que diferenças históricas ou culturais, o que hoje marca esse abismo é o modo como o Ocidente lida com as redes sociais. A polêmica, as fakes news, o marketing do absurdo, a hipersexualização — tantos outros fenômenos que se manifestam pelas redes — vêm envenenando as democracias liberais. Esse processo culmina em governos cada vez mais superficiais, populistas e imediatistas — um ciclo vicioso perfeito que tem prendido o Ocidente ao passado com promessas de modernidade.

A informação, quando pobre em qualidade ou contaminada por interesses nefastos, difundida na velocidade e volume atuais, gera um ruído mais ensurdecedor do que os xingamentos nos estádios. E, nessa balbúrdia, quem pode se ouvir? Que povo pode se reconhecer? E, sem se reconhecer, como pode se amar? Chegou a hora de decidir entre reconstruir a unidade e a autoestima nacional ou assistir, pelos smartphones, aos últimos atos do espetáculo do que poderíamos ter sido.

Bruno Sindona

Criação 'divina'

Estranha espécie de humanidade, esta que necessitava, sob os mais variados aspectos, de coisas fabricadas com o fim de facilitar sua passagem para um mundo superior

Cees Nooteboom, "Rituais"

Cees Nooteboom, "Rituais"

Governos usam IA para negar benefícios sociais a quem mais precisa

Governos em diferentes partes do mundo estão transferindo decisões sociais vitais para sistemas automatizados. Ao fazer isso, desumanizam populações mais vulneráveis. O alerta é de Hajira Maryam, conselheira-chefe de inteligência artificial da Anistia Internacional, que desde 2022 atua com uma equipe voltada a investigar e denunciar violações cometidas a partir de sistemas automatizados de IA.

Em novembro, a partir do Laboratório de Responsabilidade Algorítmica (AAL), a Anistia acusou o governo dinamarquês de usar IA com critérios discriminatórios para investigar fraudes em benefícios sociais. Os critérios atingiam especialmente migrantes. Padrões semelhantes foram denunciados em países europeus e na Índia.

O uso da IA em sistemas anti-imigração também tem gerado alerta pelo grupo de direitos humanos. O avanço desses sistemas automatizados acontece enquanto uma onda anti-regulação avança no mundo, diz Maryam.

A ativista esteve no Brasil em maio para participar do Festival 3i, que aconteceu no Rio de Janeiro. A conselheira da Anistia avalia que há uma mobilização crescente entre organizações de direitos humanos diante de riscos sociais da inteligência artificial que já estão em curto. Um dos maiores obstáculos, segundo ela, é romper com a narrativa dominante que enxerga a inteligência artificial como sinônimo de progresso neutro e infalível.

Por que a Anistia decidiu criar uma equipe dedicada à inteligência artificial?

Uma das razões centrais foi a necessidade de investigar a automação no setor público. Ou seja, como os governos ao redor do mundo estão usando ferramentas de inteligência artificial para tomar decisões sobre as pessoas. Um caso que teve influência-chave para criação do grupo foi o escândalo dos benefícios infantis na Holanda. Um sistema automatizado saiu completamente do controle e começou a rotular pessoas inocentes como fraudadoras. Mas também passamos a atuar com armas autônomas, tecnologia de reconhecimento facial e migração.

Em novembro, a partir do Laboratório de Responsabilidade Algorítmica (AAL), a Anistia acusou o governo dinamarquês de usar IA com critérios discriminatórios para investigar fraudes em benefícios sociais. Os critérios atingiam especialmente migrantes. Padrões semelhantes foram denunciados em países europeus e na Índia.

O uso da IA em sistemas anti-imigração também tem gerado alerta pelo grupo de direitos humanos. O avanço desses sistemas automatizados acontece enquanto uma onda anti-regulação avança no mundo, diz Maryam.

A ativista esteve no Brasil em maio para participar do Festival 3i, que aconteceu no Rio de Janeiro. A conselheira da Anistia avalia que há uma mobilização crescente entre organizações de direitos humanos diante de riscos sociais da inteligência artificial que já estão em curto. Um dos maiores obstáculos, segundo ela, é romper com a narrativa dominante que enxerga a inteligência artificial como sinônimo de progresso neutro e infalível.

Por que a Anistia decidiu criar uma equipe dedicada à inteligência artificial?

Uma das razões centrais foi a necessidade de investigar a automação no setor público. Ou seja, como os governos ao redor do mundo estão usando ferramentas de inteligência artificial para tomar decisões sobre as pessoas. Um caso que teve influência-chave para criação do grupo foi o escândalo dos benefícios infantis na Holanda. Um sistema automatizado saiu completamente do controle e começou a rotular pessoas inocentes como fraudadoras. Mas também passamos a atuar com armas autônomas, tecnologia de reconhecimento facial e migração.

Desde então, a Anistia têm investigado problemas em automação de sistemas públicos de benefícios em diferentes países. O que têm encontrado?

Nós já investigamos problemas semelhantes na Dinamarca, que levou a publicação do relatório Coded Injustice (“Injustiça Codificada”, em português). Descobrimos que os sistemas de tomada de decisão para identificar fraudes na verdade estava gerando discriminação de pessoas já marginalizadas. A cidadania, por exemplo, era usada como um dos parâmetros para identificar fraudadores. Também investigamos o sistema de seguridade social da Suécia e da França. E, mais uma vez, encontramos padrões semelhante de discriminação.

É um risco concentrado na Europa?

Não. Fizemos uma investigação sobre sistema semelhante usado no estado de Telangana, na Índia. Estamos apurando com mais profundidade em quais contextos isso está ocorrendo, mas definitivamente é um fenômeno global. E vale destacar que não estamos falando só de big techs oferecendo esses serviços de automação, mas também de empresas menores, responsáveis por codificação, desenvolvimento de software e que atuam diretamente com autoridades públicas. Isso levanta também a questão da privatização da seguridade social. A autoridade de bem-estar é um órgão público. Será que devemos realmente dar tanto poder e acesso ao setor privado para decidir quem merece receber algo?

Vocês estão alertando também sobre o uso de inteligência artificial no contexto anti-imigação. O que muda com esses sistemas?

O que acontece é que uma enorme quantidade de dados é constantemente coletada sobre essas pessoas em um determinado país, o que leva a um aumento da vigilância e do monitoramento. E, se algo dá errado no sistema, é extremamente difícil ter acesso a recursos como apelações, reparações ou medidas corretivas. Não dá para ignorar também o papel do setor privado. Nos EUA, por exemplo, a principal empresa nesse setor é a Frontex. O risco é que esses sistemas beneficiem muito mais o modelo de negócios de empresas do que as pessoas que estão em situações de fragilidade.

Por que chamar a atenção para esses casos?

Porque isso afeta elas diretamente, certo? Esse é o ponto principal. E se a IA é usada por algum governo e gera um resultado negativo, é muito difícil contornar a burocracia para recorrer, buscar justiça e obter uma decisão justa sobre o que aconteceu. É um verdadeiro labirinto e pode ser extremamente desumanizante. O que temos observado é que, muitas vezes, os próprios assistentes sociais ou servidores públicos passam a acreditar somente na tecnologia.

Há uma preocupação crescente também sobre o uso de sistemas autônomos no contexto da guerra, como em Gaza. Qual é a responsabilidade das big techs nesse tipo de uso problemático da tecnologia?

Esses sistemas (de uso militar) têm operado, comprovadamente, como máquinas de assassinato em massa, o que é totalmente inaceitável. Nós fazemos parte de uma campanha chamada Ban Killer Robots (Proíbam os Robôs Assassinos), em que defendemos que sistemas como esses devem ser completamente proibidos e não utilizados. As empresas de tecnologia deveriam realizar processos de diligência prévia para garantir que os sistemas estejam em conformidade com os padrões de direitos humanos. Porque existem muitos problemas. Um deles é a transparência. Muitas dessas empresas operam com bastante opacidade e têm apoio e respaldo de governos.

Os EUA vêm adotando uma postura anti-regulação da IA. As normas para a tecnologia estão avançando na velocidade que deveriam?

Depois da volta de Trump, definitivamente não. E é muito interessante observar como as coisas mudam rapidamente. Até mesmo na União Europeia, agora, a desregulação virou tendência. Dizem que a regulação do AI Act (regulação europeia) é “rígida demais” e que gera dificuldades para as empresas. A agenda de desregulação e de entregar mais poder às empresas de tecnologia virou o novo normal. E isso é bastante preocupante. O que tentamos fazer com nossos esforços de advocacy é criar exemplos e mostrar ao mundo que é possível haver países com regulação de IA que respeite os direitos humanos.

As organizações de direitos humanos estão preparadas para lidar com esse tipo de pauta?

O maior desafio está nas narrativas. O tipo de discurso que tem dominado o mundo hoje é de que a IA vai aumentar a eficiência, que a sociedade será mais integrada e mais eficaz. O desafio que enfrentamos é confrontar essa narrativa mostrando que a IA não veio para nos salvar. Não diria que é um cenário apocalíptico, mas a IA já está nos causa danos reais. Talvez nem todos, mas alguém, em algum momento, vai ser vítima de viés ou discriminação por causa dessas ferramentas. É um problema multifacetado, mas definitivamente, sim, as organizações de direitos humanos estão se mobilizando nessa pauta.

Nós já investigamos problemas semelhantes na Dinamarca, que levou a publicação do relatório Coded Injustice (“Injustiça Codificada”, em português). Descobrimos que os sistemas de tomada de decisão para identificar fraudes na verdade estava gerando discriminação de pessoas já marginalizadas. A cidadania, por exemplo, era usada como um dos parâmetros para identificar fraudadores. Também investigamos o sistema de seguridade social da Suécia e da França. E, mais uma vez, encontramos padrões semelhante de discriminação.

É um risco concentrado na Europa?

Não. Fizemos uma investigação sobre sistema semelhante usado no estado de Telangana, na Índia. Estamos apurando com mais profundidade em quais contextos isso está ocorrendo, mas definitivamente é um fenômeno global. E vale destacar que não estamos falando só de big techs oferecendo esses serviços de automação, mas também de empresas menores, responsáveis por codificação, desenvolvimento de software e que atuam diretamente com autoridades públicas. Isso levanta também a questão da privatização da seguridade social. A autoridade de bem-estar é um órgão público. Será que devemos realmente dar tanto poder e acesso ao setor privado para decidir quem merece receber algo?

Vocês estão alertando também sobre o uso de inteligência artificial no contexto anti-imigação. O que muda com esses sistemas?

O que acontece é que uma enorme quantidade de dados é constantemente coletada sobre essas pessoas em um determinado país, o que leva a um aumento da vigilância e do monitoramento. E, se algo dá errado no sistema, é extremamente difícil ter acesso a recursos como apelações, reparações ou medidas corretivas. Não dá para ignorar também o papel do setor privado. Nos EUA, por exemplo, a principal empresa nesse setor é a Frontex. O risco é que esses sistemas beneficiem muito mais o modelo de negócios de empresas do que as pessoas que estão em situações de fragilidade.

Por que chamar a atenção para esses casos?

Porque isso afeta elas diretamente, certo? Esse é o ponto principal. E se a IA é usada por algum governo e gera um resultado negativo, é muito difícil contornar a burocracia para recorrer, buscar justiça e obter uma decisão justa sobre o que aconteceu. É um verdadeiro labirinto e pode ser extremamente desumanizante. O que temos observado é que, muitas vezes, os próprios assistentes sociais ou servidores públicos passam a acreditar somente na tecnologia.

Há uma preocupação crescente também sobre o uso de sistemas autônomos no contexto da guerra, como em Gaza. Qual é a responsabilidade das big techs nesse tipo de uso problemático da tecnologia?

Esses sistemas (de uso militar) têm operado, comprovadamente, como máquinas de assassinato em massa, o que é totalmente inaceitável. Nós fazemos parte de uma campanha chamada Ban Killer Robots (Proíbam os Robôs Assassinos), em que defendemos que sistemas como esses devem ser completamente proibidos e não utilizados. As empresas de tecnologia deveriam realizar processos de diligência prévia para garantir que os sistemas estejam em conformidade com os padrões de direitos humanos. Porque existem muitos problemas. Um deles é a transparência. Muitas dessas empresas operam com bastante opacidade e têm apoio e respaldo de governos.

Os EUA vêm adotando uma postura anti-regulação da IA. As normas para a tecnologia estão avançando na velocidade que deveriam?

Depois da volta de Trump, definitivamente não. E é muito interessante observar como as coisas mudam rapidamente. Até mesmo na União Europeia, agora, a desregulação virou tendência. Dizem que a regulação do AI Act (regulação europeia) é “rígida demais” e que gera dificuldades para as empresas. A agenda de desregulação e de entregar mais poder às empresas de tecnologia virou o novo normal. E isso é bastante preocupante. O que tentamos fazer com nossos esforços de advocacy é criar exemplos e mostrar ao mundo que é possível haver países com regulação de IA que respeite os direitos humanos.

As organizações de direitos humanos estão preparadas para lidar com esse tipo de pauta?

O maior desafio está nas narrativas. O tipo de discurso que tem dominado o mundo hoje é de que a IA vai aumentar a eficiência, que a sociedade será mais integrada e mais eficaz. O desafio que enfrentamos é confrontar essa narrativa mostrando que a IA não veio para nos salvar. Não diria que é um cenário apocalíptico, mas a IA já está nos causa danos reais. Talvez nem todos, mas alguém, em algum momento, vai ser vítima de viés ou discriminação por causa dessas ferramentas. É um problema multifacetado, mas definitivamente, sim, as organizações de direitos humanos estão se mobilizando nessa pauta.

Geopolítica climática: é bom lembrar de não esquecer

Vale lembrar que a mudança climática continua galopante no encalço da humanidade. As guerras que fazem sucesso no noticiário não são suficientes para tirar o aquecimento global dos nossos calcanhares. Muito pelo contrário, não tem bombardeiro B-2 Spirit que detenha as alterações ambientais que continuam se agravando em todos os cantos do planeta.

Nesse cenário, ainda é espantosa (apesar de não surpreender) a indiferença dos senhores Putin, Trump, Netanyahu, Jinping, Aiatolás e outros menos célebres, em relação ao processo climático. É como se achassem que o meio ambiente vai ser compreensivo com seus caprichos de menino. A política internacional não consegue passar da puberdade, apesar de tantas lições históricas e avanços científicos.

A Europa, em guerra há 2.500 anos, volta a incrementar seus orçamentos de defesa em comum acordo com sua franquia militar OTAN. A ideia é subir o sarrafo para 5% do PIB nos gastos com defesa. O inimigo íntimo é o mesmo dos últimos dois séculos – a Rússia. Por sua vez, a despesa militar do Kremlin cresceu para 10% do PIB nos últimos anos, no embalo da guerra na Ucrânia, deixando a vizinhança de orelha em pé.

Putin se prepara mesmo é para quando o clima esquentar com os europeus e com o Tio Sam. Está numa sinuca de bico. Por um lado, sabe que não pode confiar no temperamento caótico de seu colega ianque que, ora se comporta como seu sócio, ora veste o quepe de polícia do mundo. Por outro lado, como pupilo da KGB, tem consciência de que o arsenal convencional da União Europeia é maior e mais moderno do que a máquina de guerra russa. Nessa encruzilhada, Putin tem a lucidez de que não seria bom para os negócios tirar suas armas nucleares do armário. Bomba atômica é como seguro de vida – todo mundo quer ter, mas ninguém quer usar.

Enquanto isso, seguem os preparativos para a COP30 em plena Amazônia, com jeitão de micareta. Dificilmente o clima será tão favorável como na COP21 de 2015, quando o Acordo de Paris foi pactuado, ou como na Rio 92 (a Cúpula da Terra). O ânimo dos EUA esfriou mais uma vez, no segundo mandato Trump e isso deve enfraquecer as decisões em Belém. Nessa toada, tudo indica que a pergunta mais crítica vai continuar sem resposta: Quem vai querer pagar a conta da prevenção, da mitigação e da adaptação climática? Enquanto os países ricos, o mercado e as big techs não se voluntariam a responder, os mais pobres seguem arcando com os prejuízos.

As mudanças climáticas prometem remodelar a geopolítica global de modo que nem Trump, Napoleão, Hitler, Gengis Kan ou Alexandre seriam capazes de desejar. As secas, nevascas, enchentes, degelo e os oceanos não respeitam fronteiras nem Domos de Ferro. Diante da guerra, os governantes e empresários abandonam o diálogo da transição energética e da justiça social.

Por aqui na Terra da Santa Cruz, nada ainda a declarar sobre ‘guerra, sombra e água fresca’. Pelo menos, não enquanto acharmos natural as emendas parlamentares (con)sumirem R$50 bilhões, enquanto 40 mil pessoas forem assassinadas por ano, ou enquanto 1% dos brasileiros abocanharem 63% da riqueza (fonte: Oxfam).

As guerras por territórios e riquezas aumentam a nossa distração em relação ao beco sem saída para o qual o aquecimento global nos encaminha. As mudanças climáticas são um processo caótico, com incontáveis variáveis, que não conseguiremos administrar, principalmente se estivermos brigando por dinheiro e poder.

Nesse cenário, ainda é espantosa (apesar de não surpreender) a indiferença dos senhores Putin, Trump, Netanyahu, Jinping, Aiatolás e outros menos célebres, em relação ao processo climático. É como se achassem que o meio ambiente vai ser compreensivo com seus caprichos de menino. A política internacional não consegue passar da puberdade, apesar de tantas lições históricas e avanços científicos.

A Europa, em guerra há 2.500 anos, volta a incrementar seus orçamentos de defesa em comum acordo com sua franquia militar OTAN. A ideia é subir o sarrafo para 5% do PIB nos gastos com defesa. O inimigo íntimo é o mesmo dos últimos dois séculos – a Rússia. Por sua vez, a despesa militar do Kremlin cresceu para 10% do PIB nos últimos anos, no embalo da guerra na Ucrânia, deixando a vizinhança de orelha em pé.

Putin se prepara mesmo é para quando o clima esquentar com os europeus e com o Tio Sam. Está numa sinuca de bico. Por um lado, sabe que não pode confiar no temperamento caótico de seu colega ianque que, ora se comporta como seu sócio, ora veste o quepe de polícia do mundo. Por outro lado, como pupilo da KGB, tem consciência de que o arsenal convencional da União Europeia é maior e mais moderno do que a máquina de guerra russa. Nessa encruzilhada, Putin tem a lucidez de que não seria bom para os negócios tirar suas armas nucleares do armário. Bomba atômica é como seguro de vida – todo mundo quer ter, mas ninguém quer usar.

Enquanto isso, seguem os preparativos para a COP30 em plena Amazônia, com jeitão de micareta. Dificilmente o clima será tão favorável como na COP21 de 2015, quando o Acordo de Paris foi pactuado, ou como na Rio 92 (a Cúpula da Terra). O ânimo dos EUA esfriou mais uma vez, no segundo mandato Trump e isso deve enfraquecer as decisões em Belém. Nessa toada, tudo indica que a pergunta mais crítica vai continuar sem resposta: Quem vai querer pagar a conta da prevenção, da mitigação e da adaptação climática? Enquanto os países ricos, o mercado e as big techs não se voluntariam a responder, os mais pobres seguem arcando com os prejuízos.

As mudanças climáticas prometem remodelar a geopolítica global de modo que nem Trump, Napoleão, Hitler, Gengis Kan ou Alexandre seriam capazes de desejar. As secas, nevascas, enchentes, degelo e os oceanos não respeitam fronteiras nem Domos de Ferro. Diante da guerra, os governantes e empresários abandonam o diálogo da transição energética e da justiça social.

Por aqui na Terra da Santa Cruz, nada ainda a declarar sobre ‘guerra, sombra e água fresca’. Pelo menos, não enquanto acharmos natural as emendas parlamentares (con)sumirem R$50 bilhões, enquanto 40 mil pessoas forem assassinadas por ano, ou enquanto 1% dos brasileiros abocanharem 63% da riqueza (fonte: Oxfam).

As guerras por territórios e riquezas aumentam a nossa distração em relação ao beco sem saída para o qual o aquecimento global nos encaminha. As mudanças climáticas são um processo caótico, com incontáveis variáveis, que não conseguiremos administrar, principalmente se estivermos brigando por dinheiro e poder.

A espiritualidade laica como alternativa à ortodoxia política

Recentemente o mundo perdeu José “Pepe” Mujica, um dos mais respeitados líderes latino-americanos. Ex-guerrilheiro tupamaro, ex-preso político, agricultor e presidente do Uruguai (2010-2015), Mujica tornou-se símbolo de uma política rarefeita hoje: ética, coerente, simples e conectada à vida real. Sua prática política foi marcada não apenas pela recusa dos luxos e da tecnocracia, mas pela proposição de um novo horizonte civilizatório — pautado em valores profundamente humanistas, éticos e espirituais, ainda que afastado de qualquer religiosidade tradicional.

O que Mujica encarna, mais do que um estilo pessoal, é uma forma de governar e viver com sentido, em contraste com a ortodoxia da esquerda institucional e o pragmatismo frio da política contemporânea. Seu exemplo obriga-nos a perguntar: é possível reconstruir uma governança que seja – ao mesmo tempo – ética, espiritual e popular, mesmo sem dogmas tradicionais nem referenciais religiosos institucionalizados?

O ex-presidente do Uruguai nunca escondeu sua condição de ateu, mas tampouco foi um niilista. Pelo contrário: sempre defendeu que a vida precisa de sentido, de cuidados e de direção. Recusava templos e doutrinas, mas exaltava a ternura, a simplicidade e a solidariedade como fundamentos de uma vida digna. Sua espiritualidade “laica” não era retórica: era uma prática.

Conhecido por viver em uma pequena chácara, recusar carros oficiais e doar boa parte do salário, Mujica ficou mundialmente conhecido como “o presidente mais pobre do mundo” — mas ele preferia ser chamado de “o mais livre”. Seu discurso na Rio+20, em 2012, tornou-se um marco da crítica à civilização do consumo: “Pobres não são os que têm pouco, mas os que querem infinitamente mais e nunca estão satisfeitos”.

Para “Pepe”, espiritualidade não se opõe à razão nem depende de religião: é o resultado de uma consciência crítica e amorosa da condição humana. Está no modo de viver, na sobriedade voluntária, na política como serviço, na escuta da natureza e no respeito à diversidade.

Num tempo em que grande parte da esquerda institucionalizada se rende à tecnocracia ou se fecha em dogmas ideológicos, Mujica propôs algo diferente: uma política com alma e simplicidade. Seu exemplo mostra que é possível unir radicalidade e escuta, convicção e humildade. Ele mesmo dizia: “Não se trata de disputar certezas, mas de compartilhar perguntas e vivências”.

Seu legado interpela não apenas as direitas autoritárias, mas também as esquerdas dogmáticas. Sua espiritualidade laica é um convite a reconstruir uma governança popular e regenerativa, ancorada na simplicidade, no cuidado com a vida e no respeito à autonomia das consciências.

O exemplo de Mujica ajuda a desconstruir uma ideia comum: a de que ateus não acreditam em nada. Ele mostra que a espiritualidade pode existir sem deuses, assim como a ética não precisa de mandamentos externos. Ele acreditava na liberdade, na alegria compartilhada, na convivência e na responsabilidade coletiva. Não por acaso, suas convicções dialogam com autores como Albert Camus – que defendia a lucidez diante do absurdo – e com Michel Onfray, que propõe uma espiritualidade ateísta e centrada na arte, na natureza e no prazer enquanto resistência ao niilismo.

A espiritualidade laica é hoje uma força a ser reconhecida. Em um mundo marcado por crises ambientais, solapamento de sentidos, fanatismo religioso e mercantilização de tudo, ela oferece uma possibilidade concreta de reconexão com a vida. Trata-se de uma espiritualidade que não exige adesão a credos, mas convida ao compromisso com a existência humana, numa convivência saudável e solidária em “nossa casa comum”.

Essa espiritualidade pode beber de múltiplas fontes: do Zen budista à cosmologia ameríndia, da ecologia profunda ao existencialismo libertário. Daisetz T. Suzuki falava de uma espiritualidade atenta e presente. Fritjof Capra nos aponta a interdependência cósmica. Leonardo Boff nos alerta: ou cuidamos juntos da Terra, ou pereceremos juntos. Ailton Krenak propõe que voltemos a sonhar com mundos onde todos os seres caibam.

Seria revolucionário criar espaços de diálogo entre pessoas que se assumem como religiosas, pessoas “órfãs” de crenças e outras que buscam uma espiritualidade laica. Essa convivência plural, respeitosa e instigante, poderia gerar não apenas ricos intercâmbios de vivências, mas também novas formas de resistência à desumanização. “Pepe”, com sua prática de vida, mostra que a verdadeira espiritualidade é menos um conjunto de crenças e mais um modo de estar no mundo.

Em tempos de desumanização e pragmatismo cínico, talvez seja tempo de reconhecer, cultivar e potencializar — com lucidez e coragem — uma espiritualidade laica, popular e transformadora. Mujica deixou o exemplo. Cabe a nós reinventá-lo.

Domenico Corcione

O que Mujica encarna, mais do que um estilo pessoal, é uma forma de governar e viver com sentido, em contraste com a ortodoxia da esquerda institucional e o pragmatismo frio da política contemporânea. Seu exemplo obriga-nos a perguntar: é possível reconstruir uma governança que seja – ao mesmo tempo – ética, espiritual e popular, mesmo sem dogmas tradicionais nem referenciais religiosos institucionalizados?

O ex-presidente do Uruguai nunca escondeu sua condição de ateu, mas tampouco foi um niilista. Pelo contrário: sempre defendeu que a vida precisa de sentido, de cuidados e de direção. Recusava templos e doutrinas, mas exaltava a ternura, a simplicidade e a solidariedade como fundamentos de uma vida digna. Sua espiritualidade “laica” não era retórica: era uma prática.

Conhecido por viver em uma pequena chácara, recusar carros oficiais e doar boa parte do salário, Mujica ficou mundialmente conhecido como “o presidente mais pobre do mundo” — mas ele preferia ser chamado de “o mais livre”. Seu discurso na Rio+20, em 2012, tornou-se um marco da crítica à civilização do consumo: “Pobres não são os que têm pouco, mas os que querem infinitamente mais e nunca estão satisfeitos”.

Para “Pepe”, espiritualidade não se opõe à razão nem depende de religião: é o resultado de uma consciência crítica e amorosa da condição humana. Está no modo de viver, na sobriedade voluntária, na política como serviço, na escuta da natureza e no respeito à diversidade.

Num tempo em que grande parte da esquerda institucionalizada se rende à tecnocracia ou se fecha em dogmas ideológicos, Mujica propôs algo diferente: uma política com alma e simplicidade. Seu exemplo mostra que é possível unir radicalidade e escuta, convicção e humildade. Ele mesmo dizia: “Não se trata de disputar certezas, mas de compartilhar perguntas e vivências”.

Seu legado interpela não apenas as direitas autoritárias, mas também as esquerdas dogmáticas. Sua espiritualidade laica é um convite a reconstruir uma governança popular e regenerativa, ancorada na simplicidade, no cuidado com a vida e no respeito à autonomia das consciências.

O exemplo de Mujica ajuda a desconstruir uma ideia comum: a de que ateus não acreditam em nada. Ele mostra que a espiritualidade pode existir sem deuses, assim como a ética não precisa de mandamentos externos. Ele acreditava na liberdade, na alegria compartilhada, na convivência e na responsabilidade coletiva. Não por acaso, suas convicções dialogam com autores como Albert Camus – que defendia a lucidez diante do absurdo – e com Michel Onfray, que propõe uma espiritualidade ateísta e centrada na arte, na natureza e no prazer enquanto resistência ao niilismo.

A espiritualidade laica é hoje uma força a ser reconhecida. Em um mundo marcado por crises ambientais, solapamento de sentidos, fanatismo religioso e mercantilização de tudo, ela oferece uma possibilidade concreta de reconexão com a vida. Trata-se de uma espiritualidade que não exige adesão a credos, mas convida ao compromisso com a existência humana, numa convivência saudável e solidária em “nossa casa comum”.

Essa espiritualidade pode beber de múltiplas fontes: do Zen budista à cosmologia ameríndia, da ecologia profunda ao existencialismo libertário. Daisetz T. Suzuki falava de uma espiritualidade atenta e presente. Fritjof Capra nos aponta a interdependência cósmica. Leonardo Boff nos alerta: ou cuidamos juntos da Terra, ou pereceremos juntos. Ailton Krenak propõe que voltemos a sonhar com mundos onde todos os seres caibam.

Seria revolucionário criar espaços de diálogo entre pessoas que se assumem como religiosas, pessoas “órfãs” de crenças e outras que buscam uma espiritualidade laica. Essa convivência plural, respeitosa e instigante, poderia gerar não apenas ricos intercâmbios de vivências, mas também novas formas de resistência à desumanização. “Pepe”, com sua prática de vida, mostra que a verdadeira espiritualidade é menos um conjunto de crenças e mais um modo de estar no mundo.

Em tempos de desumanização e pragmatismo cínico, talvez seja tempo de reconhecer, cultivar e potencializar — com lucidez e coragem — uma espiritualidade laica, popular e transformadora. Mujica deixou o exemplo. Cabe a nós reinventá-lo.

Domenico Corcione

quarta-feira, 25 de junho de 2025

Trégua de Trump entre Israel e Irã não inclui fim da guerra em Gaza

Com proclamações de vitória de todos os envolvidos, inclusive do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a trégua entre Israel e Irã se manteve durante todo o dia de ontem, apesar das acusações mútuas de que, na segunda-feira, houve violações de parte a parte. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e o comandante das Forças de Defesa de Israel (IDF), general Eyal Zamir, reconheceram publicamente o acordo imposto pela Casa Branca, depois de um alerta de Trump contra novos ataques de Israel contra o Irã, que ameaçava revidar com novos mísseis e drones. A trégua não incluiu, porém, as operações de Israel em Gaza, que massacram a população civil, ao combater o Hamas. Os palestinos estão órfãos.

Na guerra de versões, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel alcançou uma “vitória histórica” após 12 dias de conflito, mas que ainda precisa concluir sua campanha contra o “eixo do Irã” — derrotar o Hamas e garantir o retorno dos reféns em Gaza. Do lado do Irã, Pezeshkian também classificou o desfecho como uma “grande vitória” para Teerã. “O Irã retaliou oficialmente à nossa destruição de suas instalações nucleares com uma reação muito fraca, o que esperávamos e que combatemos com muita eficácia”, disse Trump, na rede Truth Social, após se reunir com o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

A trégua é frágil. Há muitas dúvidas sobre a real situação do programa nuclear iraniano, principalmente o destino do estoque de urânio enriquecido. Ainda não estão estabelecidas as condições para uma paz duradoura. Segundo analistas norte-americanos, o fornecimento de eletricidade e parte do maquinário foram danificados, mas a estrutura física das instalações subterrâneas não foi completamente destruída. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, porém, garante que o ataque ordenado por Trump “foi concluído com sucesso” — ou seja, o programa nuclear iraniano foi devastado.

A trégua será submetida a um teste de verdade quando o mistério sobre o estoque de urânio enriquecido do Irã tiver que ser esclarecido. Segundo o The New York Times, fontes da inteligência americana afirmam que parte desse material pode ter sido transferida para instalações secretas de enriquecimento, fora do alcance das bombas. O ataque dos EUA contra instalações do Irã, no sábado, atrasou o programa nuclear do país “em apenas alguns meses’, segundo o jornal. O pretexto para os ataques foi a suposta ameaça de produção de uma arma nuclear no prazo de apenas três meses.

Segundo a Agência de Inteligência de Defesa (DIA, na sigla em inglês), os ataques selaram as entradas de dois dos três locais atingidos — Fordow, Natanz e Isfahan —, mas não chegaram a colapsar suas estruturas subterrâneas. Israel trata o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial. Trump garante que o Irã “jamais reconstruirá suas capacidades nucleares”. Signatário do acordo de não-proliferação de armas nucleares, o Irã tem direito a desenvolver um programa nuclear com fins pacíficos, mas Israel não admite essa possibilidade, embora tenha armamento nuclear e não faça parte do acordo, como o Paquistão e a Coreia de Norte.

Israel anunciou que concordou com a proposta de cessar-fogo após “atingir os objetivos” de seus ataques ao Irã, ao infligir danos severos à liderança militar, entre os quais centenas de agentes Basij, a milícia iraniana, e matar outro cientista nuclear sênior. “Israel agradece ao presidente Trump e aos EUA por seu apoio à defesa e sua participação na eliminação da ameaça nuclear iraniana”, diz o comunicado.

Em grande inferioridade aérea, o Irã fez o que pode para obter o cessar fogo, inclusive avisar aos EUA, com antecedência, que lançaria misseis em retaliação aos ataques norte-americanos às usinas nucleares. O ministro de Relações Exteriores do Catar, Seyed Abbas Araghchi, negociou o acordo. O emirado abriga a principal base militar norte-americana no Oriente Médio, que foi bombardeada cenograficamente pelo Irã.