Desde então, com a proliferação de LLM e da sua utilização, multiplicam-se as notícias alarmantes de relações de dependência, suicídios, psicoses. Vidas e relações destruídas por conta de uma máquina.

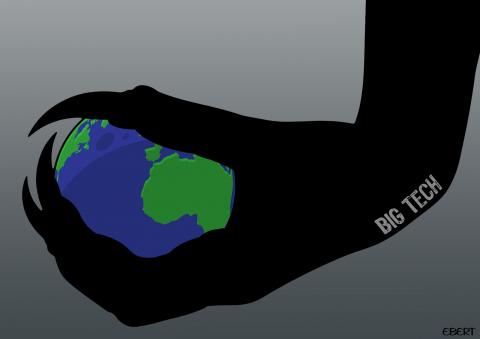

Não obstante os LLM estarem cada vez mais capazes, tal não resulta de um desenvolvimento tecnológico face aos primeiros modelos, mas de uma maior capacidade de processamento. Mais dados e mais chips para processar conteúdos. Uma esponja que absorve todo o conhecimento escrito, a música que criámos, todas as nossas reações faciais, as nossas vozes… para nos imitar.

Os LLM tornaram-se tão omnipresentes, e a sua utilização tão mundana, que o primeiro-ministro sueco confessou, sem pejo, que usava o ChatGPT como mais um conselheiro. O LLM não é só uma biblioteca que se consulta para recolha de informação, mas sim um parceiro para discutir ideias. E, como com qualquer par que valorizamos, é capaz de nos influenciar.

Mas se sabemos que são apenas algoritmos e máquinas a processar informação, a fazer inferências a partir da informação disponível e a disponibilizar essa informação, porque tão facilmente nos iludimos quanto à sua eventual consciência?

Porque estão desenhados para parecerem humanos. Porque o seu sucesso comercial é garantido se connosco criarem um simulacro de uma relação humana.

No jogo da imitação é determinante a utilização de uma linguagem fluente. Um carro pode conduzir autonomamente, mas não criamos empatia, porque não “conversa” connosco.

Ajuda ter uma personalidade empática. É tão agradável quando as nossas questões são todas pertinentes, as nossas atitudes razoáveis. A memória de longo prazo, algo que está a ser introduzido, também ajuda a adaptar as respostas – ora aqui está um companheiro que não se esquece de nada, não para nos criticar, mas sim para nos afagar o ego de forma mais eficaz.

Com a introdução de agentes – ou seja, a capacidade de o LLM executar tarefas complexas –, a ilusão é completa. Afinal, este nosso amigo é um assistente supercapaz. Sabe comparar preços, planear viagens, marcar voos e hotéis, e muito mais e cada vez mais. Em breve o nosso cérebro pode ficar na prateleira…

Mas não tem de ser assim, nem deve. Estas são escolhas de design, e mostrando-se, como se mostram, danosas, devem ser limitadas pelo regulador. E deve a lei, também, assegurar que os produtores destas máquinas são responsabilizados, civil e penalmente, pelo seu comportamento.

Igualmente, importa reconhecer que esta dependência do mundo virtual é agravada pela forma como organizamos a nossa vida no espaço real. Se não investimos em espaços públicos agradáveis, onde podemos reunir-nos, em atividades pós-horário escolar (não apenas para os mais jovens) que promovam o desporto, a cultura e o convívio, seremos, cada vez mais, reduzidos ao nosso metro quadrado, onde o virtual substitui o real. Porque é cómodo, acessível e o exterior inseguro, degradado.

Em época de eleições locais, seria importante saber o que propõem os candidatos para promover a qualidade do nosso espaço público. Como podemos tornar as nossas cidades, vilas e freguesias mais “coletivas”, mais comunidade. Para que tenhamos uma vida real, no mundo real.