Há alguns anos, alertamos sobre o uso e o abuso de mentiras na política pela direita, especialmente pela extrema-direita ( Mentiras como Forma de Ação Política ). Poderíamos compilar uma longa lista de mentiras que foram disseminadas recentemente por representantes da extrema-direita no Brasil e no mundo. De fato, a vertente conservadora radical da direita tem usado mentiras não apenas para enganar cidadãos e eleitores, mas sobretudo para distorcer os fatos, construir uma realidade paralela e desmantelar seus adversários.

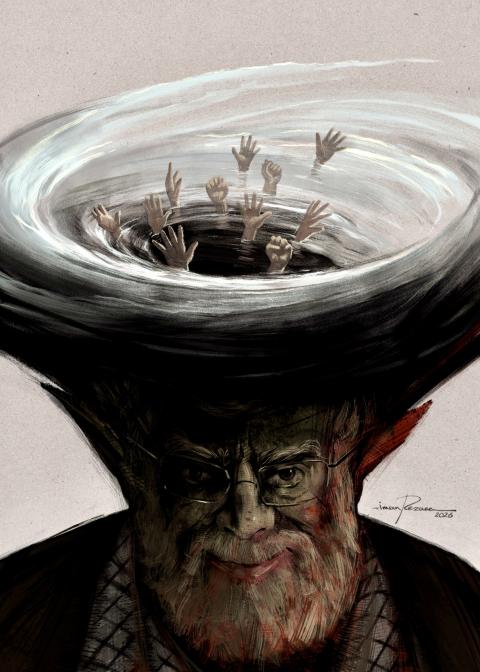

Como alerta o sociólogo brasileiro Jessé Souza em seu livro Os Pobres de Direita, “a mentira é uma arma de guerra usada não apenas contra o inimigo do momento, mas com o objetivo de minar a sociedade como um todo, levando-a a um estado de guerra latente e, assim, rompendo todos os acordos morais implícitos sobre os quais se baseia a vida social”. Nesse caso, não se trata de um mero recurso marginal, mas de uma técnica sistemática de dominação simbólica.

Quando Trump anunciou o sequestro do presidente Maduro, alegando que ele era um narcoterrorista e líder do cartel de los Soles, a verdade foi tão grosseiramente distorcida que a maioria das pessoas com um mínimo de senso de realidade ficou perturbada ou paralisada por essas mentiras. Mais tarde, o próprio Departamento de Justiça refutou essa versão dos fatos que justificava o sequestro, afirmando que Nicolás Maduro era simplesmente parte de uma cultura de corrupção dentro do regime venezuelano.

O aspirante a tirano global dedicou-se a mentir persistentemente para seus seguidores e para o resto do mundo, a ponto de, durante seu primeiro mandato, o Washington Post ter se dado ao trabalho de contabilizar todas as mentiras disseminadas durante seus quatro anos de governo, chegando ao número alarmante de 25.000 falsidades propagadas por Trump nesse breve período. A constante e progressiva repetição de afirmações falsas por Trump e seus assessores demonstra que o objetivo de distorcer os fatos não é convencer racionalmente, mas sim polarizar, saturar e confundir. Como observou Hannah Arendt, quando tudo parece mentira, nada pode ser refutado.

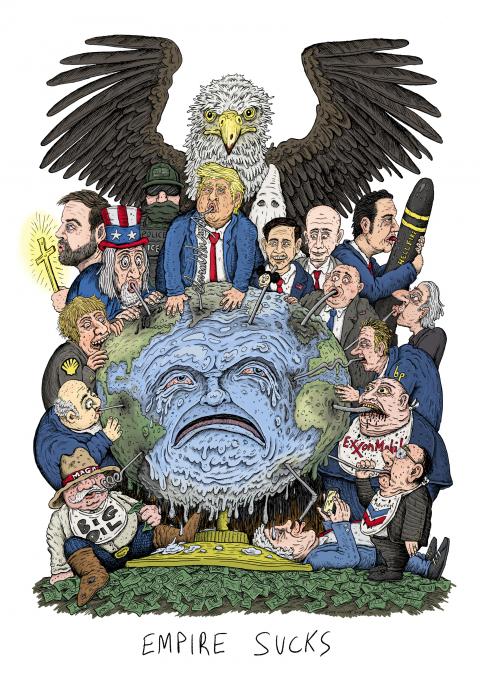

A extrema-direita global usa mentiras para desacreditar a própria política, especialmente a política que busca canais democráticos como meio de expressar as opiniões e propostas de toda a comunidade. A ideia de que todos os políticos são corruptos é uma fórmula comum explorada por figuras como Jair Bolsonaro, Javier Milei, Juan Antonio Kast e Nayib Bukele, para citar apenas alguns exemplos desta parte do mundo. Suas visões radicais convergem para a ideia de que a democracia é ineficaz para gerir as diferenças existentes nas sociedades e que os direitos humanos acabam por proteger criminosos. Eles se dizem antipolíticos, mas acabam se transformando em líderes autoritários que usam violência e repressão contra aqueles que pensam diferente.

Nesse contexto, eles invariavelmente criam inimigos fictícios, contra os quais dirigem todo o seu ódio e desprezo. Esses inimigos são desumanizados e transformados em uma ameaça à suposta paz e harmonia social. Entre eles, incluem-se migrantes, feministas e sua ideologia de gênero, minorias sexuais, sindicatos, organizações ambientalistas, movimentos indígenas, estudantes, partidos de esquerda, intelectuais críticos ou até mesmo, no caso do Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal.

Eles usam a mídia e as redes sociais para disseminar ataques e construir cenários artificiais. Esse verdadeiro ecossistema de comunicação apela para sentimentos de raiva, impotência e ressentimento para atrair seguidores entre segmentos vulneráveis da sociedade: trabalhadores precários, membros de famílias desestruturadas e indivíduos frustrados pela falta de oportunidades. Invocam slogans fáceis de memorizar, como "Deus, família e pátria", para seduzir públicos carentes de identidade e reconhecimento. Com mensagens emocionais, breves e agressivas, conseguiram atrair massas de eleitores com promessas de realização pessoal, prosperidade e trabalho autônomo que se provaram totalmente vazias, mas que continuam a gerar esperança entre os desesperados.

Eles normalizam mentiras e transformam fenômenos ou situações falsas em verdades. Para isso, baseiam-se em um axioma brevemente enunciado pelo sociólogo americano William I. Thomas, que apontou há quase um século que "se uma situação é definida como real, ela é real em suas consequências". Esse teorema revela o alto potencial que uma crença pode ter para determinar o comportamento das pessoas sem a necessidade de evidências demonstráveis. Dessa forma, as mentiras incansavelmente proferidas são capazes de criar realidades para aqueles que as ouvem, e a tênue linha entre verdade e pós-verdade obscurece os fatos como eles são. A extrema direita dissemina a narrativa de que existem muitas verdades, criando um manto de incerteza e desconfiança generalizada entre os cidadãos. Assim, a verdade deixa de ser um terreno comum e se torna mais um campo de batalha, favorecendo aqueles com maior poder de comunicação e controle da mídia.

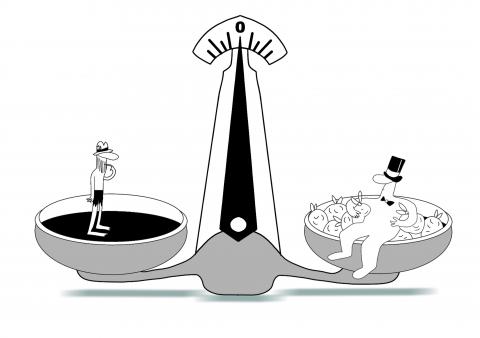

As mentiras levaram a uma simplificação grotesca das complexidades da vida política, econômica, social e cultural em nossos países. O discurso sobre meritocracia tornou-se a grande falácia de nosso tempo, e gurus da extrema direita se dedicaram a disseminar a ideia de que habilidades e competências são distribuídas igualmente entre a humanidade; trata-se simplesmente de querer e se esforçar para ser um vencedor e alcançar o sucesso na vida.

Em última análise, as mentiras servem para ocultar o que muitos não conseguem ver devido à sua maior complexidade: a existência de relações de poder que moldam desigualdades estruturais, as quais não podem ser contornadas sem confrontar diretamente as elites que concentram riqueza e poder, juntamente com as formas de racismo, classismo e opressão patriarcal que sustentam essa hegemonia. Portanto, mentir não é um erro; é uma estratégia para preservar a ordem social.

No Brasil, o bolsonarismo tornou-se um verdadeiro laboratório de mentiras como ferramenta política. Isso foi alcançado não apenas por meio de centenas de notícias falsas, mas principalmente pelo estabelecimento de um caminho sistemático para se tornar uma força dominante, convencendo os eleitores de que a estrutura partidária e o sistema político vigentes levariam inevitavelmente à destruição do país. Assim, uma das principais promessas de campanha do ex-capitão o posicionava como um político anti-establishment que confrontaria a corrupção e a imoralidade da classe política, pondo fim à complacência representada pelos partidos do " Centrão " (centro-direita). Tudo isso foi um engano ao eleitorado. No fim, Bolsonaro foi o melhor cúmplice desse conglomerado e, durante sua presidência, ocorreu a maior transferência de recursos para parlamentares que condicionaram seu apoio a esse governo regressivo. Por meio de uma série de transferências do governo central para legisladores corruptos — o nefasto "orçamento secreto" —, a extrema-direita quase garantiu a reeleição para um segundo mandato.

Anteriormente, Bolsonaro havia se aproveitado da crise sistêmica herdada do governo ilegítimo de Michel Temer para criar a falsa ilusão de que um "antipolítico" poderia tirar o país do atoleiro. E, de fato, ele conseguiu unificar um bloco social heterogêneo que emergiu nos protestos de 2013, canalizando o descontentamento e o cansaço acumulados com expressões de ódio e virulência contra o Estado, a política e os políticos. Eleito no final de outubro de 2018, o (des)governo de Bolsonaro foi uma sucessão interminável de horrores e da destruição de políticas públicas em todas as áreas da vida nacional. Na área da saúde, ele foi o principal instigador do negacionismo em relação à pandemia do Coronavírus, causando dezenas de mortes adicionais ao atrasar a compra das vacinas necessárias para combater esse flagelo. Ele também incentivou o desmatamento ilegal na Amazônia, na Mata Atlântica, no Serrado e em outros ecossistemas, com consequências ambientais devastadoras. Descontinuou ou eliminou programas de combate à fome implementados por governos anteriores, recolocando o Brasil no mapa da fome. Ele aumentou significativamente a pobreza e a extrema pobreza, que haviam sido drasticamente reduzidas durante os governos do Partido dos Trabalhadores. Promoveu a posse de armas entre a população e incentivou o uso excessivo da força pela polícia. No final de seu mandato, questionou a adequação das urnas eletrônicas perante embaixadores de diversos países e, por fim, recusou-se a reconhecer os resultados das eleições de 2022, tentando um golpe de Estado com setores das Forças Armadas, da Polícia e grupos radicais acampados em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Por isso, cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão.

Atualmente, os advogados de Bolsonaro estão mentindo descaradamente ao afirmarem que Bolsonaro jamais tentou contestar os resultados da eleição que perdeu e que as conversas claramente sediciosas ocorridas no apartamento do General Braga Netto não passaram de um bate-papo informal entre amigos em um bar. Além disso, seus defensores argumentam que, se a tentativa de golpe fracassou, dificilmente podem acusar o ex-capitão de liderar uma organização criminosa que supostamente trabalhava para alcançar algo que, no fim, não se concretizou. Em outras palavras, segundo esses profissionais do direito, uma tentativa fracassada não é crime. Trata-se de um argumento absurdamente simplista que, apesar de todas as evidências em contrário, ainda é aceito como verdadeiro por uma parcela significativa da população brasileira.

Mas, no fim, as mentiras desmoronam sob o próprio peso. Basta ver o destino patético de Jair Bolsonaro, aquele personagem que surgiu como o "mito", o macho alfa sempre empunhando um fuzil para confrontar a ameaça vermelha; o presidente que disse que a Covid-19 era apenas uma gripezinha ou um resfriado leve e que seu histórico atlético o tornava imune; o governante sem coração que menosprezou o povo que chorava seus mortos porque ele não era coveiro; o indivíduo grosseiro que afirmou que o Brasil precisava parar de ser um país de maricas, e assim por diante. Bem, esse mesmo ser nefasto agora reclama porque está sob custódia da Polícia Federal com todos os privilégios de um ex-presidente. Ele exige prisão domiciliar porque não consegue dormir, cai da cama e é constantemente atormentado por soluços e azia.

Esse é o verdadeiro Bolsonaro, um covarde disfarçado que nunca assumiu a responsabilidade por suas opiniões, sua natureza despótica, seu comportamento sinistro e sua falta de empatia pelos outros. Neste momento, com tudo o que se sabe, a extrema-direita brasileira continua apoiando Bolsonaro e seu clã, mentindo sobre seu passado como um militar incompetente e sua biografia como um político medíocre. Seu filho, Flávio, assumiu o manto, mas a maioria do país deixou de acreditar no mito fabricado e se depara com o homem real, desprovido de qualidades, a mentira criada por seus propagandistas, o personagem que, em última análise, representa o epítome do charlatão oportunista que se aproveitou da conspiração jurídico-política perpetrada pela extrema-direita contra o atual presidente, Lula da Silva, que suportou com dignidade e sabedoria a injusta sentença que lhe foi imposta.