terça-feira, 10 de março de 2026

Não há cantiga de intervenção que embale a formiga no carreiro

O sol voltou a Lisboa. Já não nos lembrávamos de como é azul este céu. O motorista do Uber faz um comentário sobre o tempo. Falar sobre meteorologia é como esticar um pé e metê-lo no mar. Serve para medir a temperatura. A minha resposta é o sinal que faltava para mergulharmos na conversa, que vai direta ao Brasil, embalada pelo sotaque dele. Pergunto-lhe de onde é. “Do Pantanal”, responde, antes de acrescentar que os pais são portugueses, mas nasceram em África, como se fosse preciso justificar alguma coisa. “Ser português é isso. É ser mistura”, respondo-lhe, deixando-o à vontade para, entre as curvas do caminho, me falar dos seus planos e de tudo o que já fez por cá.

Ainda mal entrámos na A5 e já ele me conta que está de saída. Um amigo que se vai casar e quer voltar ao Brasil arranjou-lhe casa e trabalho como motorista de pesados em Espanha. Já tem a carta de condução especial, já fez as contas todas e o desvio na rota de imigração vai fazê-lo chegar mais rapidamente ao sonho de voltar ao Brasil. “Antes do final do ano, a casa no Pantanal fica paga.” O plano está feito: pôr a casa de Lisboa a arrendar, acabar de pagar a que tem no Brasil, pôr tudo a render. Talvez comprar mais uma ou duas por Terras de Vera Cruz. “Tem muitos leilões por lá. Casas baratas. Bastam umas obras, que eu mesmo faço.” Em Espanha, com salários mais altos e preços mais baixos, conta poupar uns milhares por ano. Ouço-o a falar com desenvoltura em números e contas e vou-me enterrando no banco de trás do carro, prostrada com a minha falta de jeito para os negócios.

“É preciso pôr o dinheiro a trabalhar por nós”, afirma, taxativo, no para-arranca do trânsito. As tatuagens no pescoço, os óculos escuros, o boné enfiado até aos olhos, a t-shirt preta apertada, o jeito gingão, não são bem o que se espera de um guru de finanças. Mas só para quem não tem paciência para fazer conversa com motoristas de TVDE. Esta frase sobre o dinheiro como nosso empregado é o novo “isto só lá vai com um Salazar”, que antigamente ouvíamos nas corridas de táxi e agora aparece no prime time das televisões.

Ao volante de cada Uber há um empreendedor. Uma vez, houve um que me explicou mesmo como usava a Inteligência Artificial para jogar em vários mercados financeiros e ia gerindo as suas horas de acordo com os horários de abertura das bolsas. Ele explicou, mas eu não percebi nem metade. A minha incompetência financeira é demasiado grande e a minha fé nos mercados, nenhuma.

Apesar da minha inaptidão e da minha descrença, estas conversas fascinam-me. Em parte, precisamente, devido à minha inaptidão e à minha descrença, claro. Mas sobretudo porque elas me ajudam a perceber o que noutras alturas me é incompreensível: como é que uma parte tão grande da população está disponível para perder direitos e, sobretudo, se sente mais próxima de um multimilionário com tendências autoritárias do que das pessoas com quem convive quase todos os dias e por quem quase sempre tem tão pouca empatia. A chave está neste sistema de fé aspiracional, já completamente desligado da ideia de trabalho. Sim, porque toda a gente já percebeu que não se enriquece a trabalhar, mas sim a ser rentista. No fundo, é isso. É isso que quer dizer “pôr o dinheiro a trabalhar”.

O mais extraordinário deste pensamento é que ele deixa gente da classe trabalhadora a salivar com aumentos de rendas e baixas de impostos sobre propriedade e capital. Mesmo que os juros pagos ao banco esmaguem as ambições de muitos, que problemas com inquilinos furem planos ou que os negócios simplesmente não sejam tão rentáveis como parecia quando se estavam a fazer as contas na toalha de papel do restaurante. Se alguma coisa falhar, a culpa é do Estado, que só atrapalha, que é um peso. Até porque muitas destas pessoas vivem precárias, são demasiado abonadas para ter apoios e demasiado pobres para ser ricas, e sabem que têm de gastar parte dos seus rendimentos em seguros, se quiserem ter acesso à saúde, e em escolas, para garantir um futuro melhor aos filhos ou, pelo menos, para lhes dar acesso aos conhecimentos sociais certos para esse futuro.

E é este mecanismo que é fascinante. O desmantelar do Estado social que a Europa construiu no pós-Guerra, que só chegou a Portugal em 1974, e com que parte dos Estados Unidos sonhava, é a melhor forma de garantir que ele continua a ser desmantelado. As classes mais ricas conseguem com este sistema que os mais pobres façam tudo para lhes manter os privilégios. Eles já se veem a si próprios como proprietários rentistas, mesmo que continuem a conduzir um Uber 12 horas por dia, que se especializem em engenharias financeiras de tostões e que tenham de aguentar dores de dentes ou óculos sem as dioptrias suficientes até conseguirem juntar dinheiro para isso.

Esta dismorfia social faz com que o pobre se veja como rico e o precário como empreendedor. Já tive mesmo uma conversa com um desempregado, que andou anos a trabalhar precário na indústria dos moldes, que falava como um capitalista desiludido com os preguiçosos que não querem trabalhar e lamentava como era difícil despedir. Quando ousei falar-lhe de exploração e de distribuição de riqueza, a resposta foi desarmante. “Se eu fosse patrão, também queria ter o máximo de lucros.” Conversa arrumada, pus a viola no saco. Não há cantiga de intervenção que embale as formigas que gostam de andar pelo carreiro, mesmo debaixo de uma rajada de inseticida.

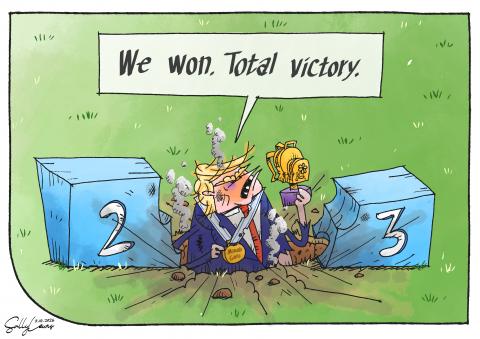

Será esta uma vitória final dos mais ricos e poderosos, cada vez mais a salvo de qualquer política redistributiva que possa beliscar-lhes os privilégios? Não creio. O esmagamento contínuo de quem está na base vai acabar por quebrar este encantamento aspiracional. A dúvida é: que narrativa enformará esses estilhaços? Estarão os desiludidos convencidos de que o seu falhanço é da sua exclusiva responsabilidade? Continuarão a alimentar a ideia de que os que são ainda mais pobres são os seus inimigos? Ou perceberão, afinal, que foram enganados? A história escreve-se todos os dias. Não há finais fechados, vitórias absolutas nem derrotas eternas. Nunca devemos esquecer-nos disso.

Margarida Davim

Ainda mal entrámos na A5 e já ele me conta que está de saída. Um amigo que se vai casar e quer voltar ao Brasil arranjou-lhe casa e trabalho como motorista de pesados em Espanha. Já tem a carta de condução especial, já fez as contas todas e o desvio na rota de imigração vai fazê-lo chegar mais rapidamente ao sonho de voltar ao Brasil. “Antes do final do ano, a casa no Pantanal fica paga.” O plano está feito: pôr a casa de Lisboa a arrendar, acabar de pagar a que tem no Brasil, pôr tudo a render. Talvez comprar mais uma ou duas por Terras de Vera Cruz. “Tem muitos leilões por lá. Casas baratas. Bastam umas obras, que eu mesmo faço.” Em Espanha, com salários mais altos e preços mais baixos, conta poupar uns milhares por ano. Ouço-o a falar com desenvoltura em números e contas e vou-me enterrando no banco de trás do carro, prostrada com a minha falta de jeito para os negócios.

“É preciso pôr o dinheiro a trabalhar por nós”, afirma, taxativo, no para-arranca do trânsito. As tatuagens no pescoço, os óculos escuros, o boné enfiado até aos olhos, a t-shirt preta apertada, o jeito gingão, não são bem o que se espera de um guru de finanças. Mas só para quem não tem paciência para fazer conversa com motoristas de TVDE. Esta frase sobre o dinheiro como nosso empregado é o novo “isto só lá vai com um Salazar”, que antigamente ouvíamos nas corridas de táxi e agora aparece no prime time das televisões.

Ao volante de cada Uber há um empreendedor. Uma vez, houve um que me explicou mesmo como usava a Inteligência Artificial para jogar em vários mercados financeiros e ia gerindo as suas horas de acordo com os horários de abertura das bolsas. Ele explicou, mas eu não percebi nem metade. A minha incompetência financeira é demasiado grande e a minha fé nos mercados, nenhuma.

Apesar da minha inaptidão e da minha descrença, estas conversas fascinam-me. Em parte, precisamente, devido à minha inaptidão e à minha descrença, claro. Mas sobretudo porque elas me ajudam a perceber o que noutras alturas me é incompreensível: como é que uma parte tão grande da população está disponível para perder direitos e, sobretudo, se sente mais próxima de um multimilionário com tendências autoritárias do que das pessoas com quem convive quase todos os dias e por quem quase sempre tem tão pouca empatia. A chave está neste sistema de fé aspiracional, já completamente desligado da ideia de trabalho. Sim, porque toda a gente já percebeu que não se enriquece a trabalhar, mas sim a ser rentista. No fundo, é isso. É isso que quer dizer “pôr o dinheiro a trabalhar”.

O mais extraordinário deste pensamento é que ele deixa gente da classe trabalhadora a salivar com aumentos de rendas e baixas de impostos sobre propriedade e capital. Mesmo que os juros pagos ao banco esmaguem as ambições de muitos, que problemas com inquilinos furem planos ou que os negócios simplesmente não sejam tão rentáveis como parecia quando se estavam a fazer as contas na toalha de papel do restaurante. Se alguma coisa falhar, a culpa é do Estado, que só atrapalha, que é um peso. Até porque muitas destas pessoas vivem precárias, são demasiado abonadas para ter apoios e demasiado pobres para ser ricas, e sabem que têm de gastar parte dos seus rendimentos em seguros, se quiserem ter acesso à saúde, e em escolas, para garantir um futuro melhor aos filhos ou, pelo menos, para lhes dar acesso aos conhecimentos sociais certos para esse futuro.

E é este mecanismo que é fascinante. O desmantelar do Estado social que a Europa construiu no pós-Guerra, que só chegou a Portugal em 1974, e com que parte dos Estados Unidos sonhava, é a melhor forma de garantir que ele continua a ser desmantelado. As classes mais ricas conseguem com este sistema que os mais pobres façam tudo para lhes manter os privilégios. Eles já se veem a si próprios como proprietários rentistas, mesmo que continuem a conduzir um Uber 12 horas por dia, que se especializem em engenharias financeiras de tostões e que tenham de aguentar dores de dentes ou óculos sem as dioptrias suficientes até conseguirem juntar dinheiro para isso.

Esta dismorfia social faz com que o pobre se veja como rico e o precário como empreendedor. Já tive mesmo uma conversa com um desempregado, que andou anos a trabalhar precário na indústria dos moldes, que falava como um capitalista desiludido com os preguiçosos que não querem trabalhar e lamentava como era difícil despedir. Quando ousei falar-lhe de exploração e de distribuição de riqueza, a resposta foi desarmante. “Se eu fosse patrão, também queria ter o máximo de lucros.” Conversa arrumada, pus a viola no saco. Não há cantiga de intervenção que embale as formigas que gostam de andar pelo carreiro, mesmo debaixo de uma rajada de inseticida.

Será esta uma vitória final dos mais ricos e poderosos, cada vez mais a salvo de qualquer política redistributiva que possa beliscar-lhes os privilégios? Não creio. O esmagamento contínuo de quem está na base vai acabar por quebrar este encantamento aspiracional. A dúvida é: que narrativa enformará esses estilhaços? Estarão os desiludidos convencidos de que o seu falhanço é da sua exclusiva responsabilidade? Continuarão a alimentar a ideia de que os que são ainda mais pobres são os seus inimigos? Ou perceberão, afinal, que foram enganados? A história escreve-se todos os dias. Não há finais fechados, vitórias absolutas nem derrotas eternas. Nunca devemos esquecer-nos disso.

Margarida Davim

Tenho medo

Aflige-me ver homens e mulheres em cafés, supermercados e caixas de comentários de redes sociais — que, lamento, são cada vez mais um fiel reflexo das pessoas que se cruzam connosco na rua — que, observando os desenvolvimentos do mundo e perspetivando o futuro, sentem conforto e confiança.

Em tempos idos, poderíamos retirar algum conforto da certeza de que os exércitos de perfis falsos davam uma ideia distorcida da realidade fazendo parecer que a barbárie e a boçalidade estavam sobrerrepresentadas e não correspondiam aos verdadeiros sentimentos prevalecentes. Mas a verdade é que a vida real tem-se tornado cada vez mais parecida com a realidade das caixas de comentários.

O avanço de forças políticas autoritárias e musculadas parece inspirar uma sensação de segurança que faz estes homens e estas mulheres aninharem-se aconchegados, debaixo das mantas, telemóvel na mão, embalados pela gritaria, a distribuir emojis de riso por tudo quanto é notícia trágica que apareça no seu feed.

Agora, sentem, é que vai ser. Os criminosos vão presos, os não brancos vão para a terra deles, os ditadores maus vão para o galheiro, os bons saem reforçados para defender o seu povo, os poderosos são todos presos por pedofilia, os julgamentos tornam-se mera formalidade, faz frio no inverno e calor no verão.

Sente-se um desejo vago de vingança dirigido contra incertos que é satisfeito através da violência. As agressões de polícias a imigrantes servem para matar essa sede, como servem os bombardeamentos que por esse mundo fora rebentam com inocentes em nome de uma ideia difusa de justiça. Há um prazer sádico que percorre o mundo.

Essa sede de vingança estava ali à mão de semear e foi direcionada contra todos os movimentos de natureza progressista que trouxeram mudanças significativas à nossa vida. Falo de sindicatos, grupos feministas, movimentos pelos direitos de pessoas não heterossexuais, ambientalistas ou movimentos antirracistas.

Todos eles são alvo de fúria tão incontida quanto orgulhosamente ignorante e, por isso, intransponível. A forma como os movimentos ambientalistas são ridicularizados, apesar de a natureza das suas reivindicações ser universal e não a favor de um determinado grupo específico, é particularmente desconcertante. Afinal de contas, como é que se conversa com alguém que está disposto a apostar a vida de toda a humanidade com base numa publicação que leu no Reddit ou num vídeo que viu no Youtube?

A brutalidade das imagens que ocupam os canais noticiosos, e que deveriam causar uma sensação de repulsa, aparentam ter o efeito contrário. As direções editoriais parecem sabê-lo e dividem o ecrã entre alguém que comenta a barbárie e imagens da carnificina em repetição perpétua. Como dependentes que vão aumentando a tolerância à substância, precisamos de doses cada vez maiores, mais sangrentas e mais brutais até ficarmos completamente dormentes.

Na verdade, a vida política e social foi hollywoodizada a tal ponto que não só entendemos a realidade que nos rodeia com o simplismo dual que separa os bons dos maus num filme do Chuck Norris, como aprendemos a celebrar as mortes do outro lado. Quanto mais sangrentas, melhor. A ver se aprendem.

Mas também fomos aceitando, à boleia desta hollywoodização, a ideia de que as leis e as regras nacionais e internacionais são um empecilho burocrático destinado a dificultar a vida dos bons que até querem impedir o ataque terrorista mas, coitados, não podem torturar ninguém. Malditos burocratas!

Então, perante o avanço desta cultura política da violência, e para minha absoluta perplexidade, há todo um exército que se ergue para a receber de braços abertos. É claro que este desejo de que venha alguém, de preferência que assuma a figura de pai austero, para resolver todos os nossos problemas não é novo. Uma pessoa mais aventureira poderia discorrer sobre como isso quer dizer que somos todos adultos mal resolvidos e inseguros à espera que um paizinho nos diga o que fazer.

Não sou essa pessoa. Sou, antes, a pessoa que diz que estou com medo e se calhar devíamos estar todos com medo. Meia dúzia de tipos com poder resolveram aproveitar esta repentina maré de ressentimento e de repente temos o mundo a fazer marcha à ré a toda a velocidade.

O medo de que falo não é novo. É só novo para uma parte do mundo que estava habituada a estar do lado que não precisa de ter medo. Para o resto da humanidade, esta é uma sensação com a qual há muito tiveram que se habituar a conviver.

De repente, o bully com o qual não tínhamos grande problema porque não implicava connosco começou a implicar connosco e ninguém está a salvo. Os liberais centristas anseiam por um regresso a uma normalidade em que só o Sul global tinha de viver aterrorizado e todos aceitamos sem chinfrim que o eleitorado norte-americano possa decidir o futuro da humanidade.

O mundo borbulha caoticamente e há quem não tenha medo. Pelo contrário, vejo tanta gente a clamar por um paizinho e custa-me ver os paizinhos deste mundo a fazer fila para roubar a mesada dos filhos, darem-lhes na boca e abandonarem-nos.

É por isso que tenho medo. Não deveríamos ter todos?

Em tempos idos, poderíamos retirar algum conforto da certeza de que os exércitos de perfis falsos davam uma ideia distorcida da realidade fazendo parecer que a barbárie e a boçalidade estavam sobrerrepresentadas e não correspondiam aos verdadeiros sentimentos prevalecentes. Mas a verdade é que a vida real tem-se tornado cada vez mais parecida com a realidade das caixas de comentários.

O avanço de forças políticas autoritárias e musculadas parece inspirar uma sensação de segurança que faz estes homens e estas mulheres aninharem-se aconchegados, debaixo das mantas, telemóvel na mão, embalados pela gritaria, a distribuir emojis de riso por tudo quanto é notícia trágica que apareça no seu feed.

Agora, sentem, é que vai ser. Os criminosos vão presos, os não brancos vão para a terra deles, os ditadores maus vão para o galheiro, os bons saem reforçados para defender o seu povo, os poderosos são todos presos por pedofilia, os julgamentos tornam-se mera formalidade, faz frio no inverno e calor no verão.

Sente-se um desejo vago de vingança dirigido contra incertos que é satisfeito através da violência. As agressões de polícias a imigrantes servem para matar essa sede, como servem os bombardeamentos que por esse mundo fora rebentam com inocentes em nome de uma ideia difusa de justiça. Há um prazer sádico que percorre o mundo.

Essa sede de vingança estava ali à mão de semear e foi direcionada contra todos os movimentos de natureza progressista que trouxeram mudanças significativas à nossa vida. Falo de sindicatos, grupos feministas, movimentos pelos direitos de pessoas não heterossexuais, ambientalistas ou movimentos antirracistas.

Todos eles são alvo de fúria tão incontida quanto orgulhosamente ignorante e, por isso, intransponível. A forma como os movimentos ambientalistas são ridicularizados, apesar de a natureza das suas reivindicações ser universal e não a favor de um determinado grupo específico, é particularmente desconcertante. Afinal de contas, como é que se conversa com alguém que está disposto a apostar a vida de toda a humanidade com base numa publicação que leu no Reddit ou num vídeo que viu no Youtube?

A brutalidade das imagens que ocupam os canais noticiosos, e que deveriam causar uma sensação de repulsa, aparentam ter o efeito contrário. As direções editoriais parecem sabê-lo e dividem o ecrã entre alguém que comenta a barbárie e imagens da carnificina em repetição perpétua. Como dependentes que vão aumentando a tolerância à substância, precisamos de doses cada vez maiores, mais sangrentas e mais brutais até ficarmos completamente dormentes.

Na verdade, a vida política e social foi hollywoodizada a tal ponto que não só entendemos a realidade que nos rodeia com o simplismo dual que separa os bons dos maus num filme do Chuck Norris, como aprendemos a celebrar as mortes do outro lado. Quanto mais sangrentas, melhor. A ver se aprendem.

Mas também fomos aceitando, à boleia desta hollywoodização, a ideia de que as leis e as regras nacionais e internacionais são um empecilho burocrático destinado a dificultar a vida dos bons que até querem impedir o ataque terrorista mas, coitados, não podem torturar ninguém. Malditos burocratas!

Então, perante o avanço desta cultura política da violência, e para minha absoluta perplexidade, há todo um exército que se ergue para a receber de braços abertos. É claro que este desejo de que venha alguém, de preferência que assuma a figura de pai austero, para resolver todos os nossos problemas não é novo. Uma pessoa mais aventureira poderia discorrer sobre como isso quer dizer que somos todos adultos mal resolvidos e inseguros à espera que um paizinho nos diga o que fazer.

Não sou essa pessoa. Sou, antes, a pessoa que diz que estou com medo e se calhar devíamos estar todos com medo. Meia dúzia de tipos com poder resolveram aproveitar esta repentina maré de ressentimento e de repente temos o mundo a fazer marcha à ré a toda a velocidade.

O medo de que falo não é novo. É só novo para uma parte do mundo que estava habituada a estar do lado que não precisa de ter medo. Para o resto da humanidade, esta é uma sensação com a qual há muito tiveram que se habituar a conviver.

De repente, o bully com o qual não tínhamos grande problema porque não implicava connosco começou a implicar connosco e ninguém está a salvo. Os liberais centristas anseiam por um regresso a uma normalidade em que só o Sul global tinha de viver aterrorizado e todos aceitamos sem chinfrim que o eleitorado norte-americano possa decidir o futuro da humanidade.

O mundo borbulha caoticamente e há quem não tenha medo. Pelo contrário, vejo tanta gente a clamar por um paizinho e custa-me ver os paizinhos deste mundo a fazer fila para roubar a mesada dos filhos, darem-lhes na boca e abandonarem-nos.

É por isso que tenho medo. Não deveríamos ter todos?

Trump ou Tramp?

Inacreditável!!!! Em maio de 2025, diante de uma sala cheia de dirigentes árabes, o presidente Trump declarou que a era da mudança de regime orquestrada pelos EUA havia acabado. “No fim das contas, aqueles que afirmam construir nações destruíram muito mais do que construíram”, disse ele naquele dia em Riad, zombando dos “intervencionistas ocidentais que ensinam lições sobre como viver e como administrar seus próprios assuntos”.

Face aos fatos recentes na Venezuela, Iran e, em breve, Cuba, a fala parece falsa, mas é real e justifica aquele senhor ser chamado Tramp, e não Trump. Na internet é fácil encontrar a tradução da palavra uma vez a vogal tenha sido alterada! O Frank Sinatra cantava uma bela canção que dizia: “The lady is a tramp”, e não se referia à companheira do Epstein, amigo do Tramp!

Vemos então que poucos meses após sua segunda posse, o Tramp foi visitar o príncipe saudita – aquele, mui amigo do jornalista que nunca mais saiu inteiro do consulado do seu país! – e fez tal declaração, buscando, supõe-se, granjear simpatia e confiança junto aos seus aliados, nada democráticos, diga-se. Se os aliados acreditaram então, hoje se consideram ingênuos e passaram a duvidar da aliança! Vitória de quem?

Em política, terreno instável, incerto, escorregadio e cheio de traições, manter promessas feitas aos eleitores não é importante, mas cumprir os compromissos com os pares é fundamental! Esta regra é básica na política; descumpri-la desacredita o agente político em seu próprio meio; sem credibilidade, perde força, fica ferido e sem capacidade de articulação e de assumir novos compromissos. Nessa privação, apequena-se e se esvai. Ou, então, apela à força bruta!

Ocorre que animais feridos com frequência encontram forças inimagináveis e fazem coisas impensáveis! Um político desacreditado é exatamente tal tipo de animal ferido. No caso Tramp, assessorado apenas por yes men, a sua verdade é seu único guia, por mais enviesada que seja.

A poucos dias do início da guerra, que pode não ser dele e sim daquele asqueroso primeiro-ministro israelense, grande número de analistas afirma que as previsões iniciais dos atacantes falharam, exceto pela morte de dirigentes iranianos, e os objetivos não foram alcançados. Acreditam, também, que os esforços conjuntos de armar os curdos para que estes provoquem a queda do regime que governa o Iran terá pouco efeito adicional, exceto evidenciar que os agressores fustigam grupos que espalham terror. Assim como esses paladinos do Ocidente afirmam fazer o regime iraniano.

Perspectivas sombrias para a humanidade, enquanto tantos tramps governarem o mundo.

Face aos fatos recentes na Venezuela, Iran e, em breve, Cuba, a fala parece falsa, mas é real e justifica aquele senhor ser chamado Tramp, e não Trump. Na internet é fácil encontrar a tradução da palavra uma vez a vogal tenha sido alterada! O Frank Sinatra cantava uma bela canção que dizia: “The lady is a tramp”, e não se referia à companheira do Epstein, amigo do Tramp!

Vemos então que poucos meses após sua segunda posse, o Tramp foi visitar o príncipe saudita – aquele, mui amigo do jornalista que nunca mais saiu inteiro do consulado do seu país! – e fez tal declaração, buscando, supõe-se, granjear simpatia e confiança junto aos seus aliados, nada democráticos, diga-se. Se os aliados acreditaram então, hoje se consideram ingênuos e passaram a duvidar da aliança! Vitória de quem?

Em política, terreno instável, incerto, escorregadio e cheio de traições, manter promessas feitas aos eleitores não é importante, mas cumprir os compromissos com os pares é fundamental! Esta regra é básica na política; descumpri-la desacredita o agente político em seu próprio meio; sem credibilidade, perde força, fica ferido e sem capacidade de articulação e de assumir novos compromissos. Nessa privação, apequena-se e se esvai. Ou, então, apela à força bruta!

Ocorre que animais feridos com frequência encontram forças inimagináveis e fazem coisas impensáveis! Um político desacreditado é exatamente tal tipo de animal ferido. No caso Tramp, assessorado apenas por yes men, a sua verdade é seu único guia, por mais enviesada que seja.

A poucos dias do início da guerra, que pode não ser dele e sim daquele asqueroso primeiro-ministro israelense, grande número de analistas afirma que as previsões iniciais dos atacantes falharam, exceto pela morte de dirigentes iranianos, e os objetivos não foram alcançados. Acreditam, também, que os esforços conjuntos de armar os curdos para que estes provoquem a queda do regime que governa o Iran terá pouco efeito adicional, exceto evidenciar que os agressores fustigam grupos que espalham terror. Assim como esses paladinos do Ocidente afirmam fazer o regime iraniano.

Perspectivas sombrias para a humanidade, enquanto tantos tramps governarem o mundo.

Com a IA, presidentes poderão vigiar cidadãos se quiserem

Porque o Brasil está derretendo, não estamos atentos a uma imensa batalha política em curso nos Estados Unidos. Uma batalha que definirá o rumo das democracias e que nos afeta diretamente caso Flávio Bolsonaro vença a eleição e decida governar com o mesmo espírito que guiou o pai. Um governo tem o direito de criar, com base em dados públicos, um perfil detalhado de cada cidadão? Com a capacidade de definir quem é adversário político e quem joga no mesmo time? É o que o governo Donald Trump tenta fazer.

A guerra tensa entre Anthropic, a empresa que criou o modelo Claude de inteligência artificial (IA), e a OpenAI, que criou o GPT, diz respeito a isso. Um truque retórico usado nos discursos públicos mascara o debate. Está na expressão mass surveillance, difícil de traduzir, mas que fica em algum lugar entre “vigilância em massa” e “espionagem em massa”. Basta pensar no Grande Irmão de George Orwell.

Legalmente, surveillance é espionagem. Escutas telefônicas, quebra de sigilo bancário e fiscal, câmeras secretas no interior de apartamentos privados. Democracias jamais permitem o uso maciço desse tipo de expediente. Juízes podem, porém, autorizar um ou outro desses instrumentos, contra indivíduos específicos, quando convencidos pela polícia ou por promotores de que há risco de crimes ou para investigá-los.

Mas, se esse é o sentido legal de surveillance, não é o que boa parte dos falantes de inglês compreende. No uso corrente da língua, qualquer tipo de vigilância entra no jogo. Inclusive as legais. Há câmeras de segurança espalhadas nas ruas, e as imagens podem ser compradas ou são publicamente distribuídas. Câmeras de trânsito são públicas. Nos Estados Unidos, o registro eleitoral de cada cidadão, e em que partido é registrado, é igualmente público e acessível. Assinaturas de revistas e jornais, hábitos de compra, níveis de endividamento. Há muita informação espalhada sobre cada um de nós. Informação que não é, necessariamente, secreta. E, lá, não há uma Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Até aqui, o fato de esses grandes bancos de dados existirem nunca foi tão preocupante. Com IA, isso muda radicalmente. A versão pública do Claude ou do ChatGPT não permitem trabalhar com quantidade tão colossal de dados. Mas a tecnologia vendida para empresas e governos pode permitir. Com esses dados públicos, ainda mais se incluído o que publicamos em redes sociais, é possível criar um perfil muito detalhado de cada cidadão. É possível tirar conclusões sobre onde somos frágeis, sobre o que nos mobiliza emocionalmente. Um ditador pode criar uma nota de “confiabilidade” para cada um.

Esse debate está no centro da briga entre Pentágono e Anthropic em torno do contrato. A empresa incluiu uma cláusula vetando o uso da tecnologia para construir esses perfis detalhados. O Pentágono pediu para tirá-la. A OpenAI entrou no lugar e concedeu essa licença às Forças Armadas americanas. Escondeu-se atrás da definição legal da expressão. O governo Trump não quebrará sigilo em massa. Seria flagrantemente ilegal mesmo sem contrato. Seu plano é outro. É partir para a espionagem usando bases públicas ou comerciais. Espionagem de seus próprios cidadãos.

Que fique claro: ninguém na Casa Branca afirmou que esse é o objetivo final. Sabemos de concreto apenas que o governo escolheu ameaçar a própria existência da Anthropic se ela não permitisse esse uso bastante específico de seu modelo. O CEO, Dario Amodei, preferiu reiterar o “não” e partir para o embate político e jurídico. Recorreu à Justiça. Sam Altman, da OpenAI, topou as condições. É um ponto de atenção relevante.

No Brasil, a LGPD confere a nós, cidadãos, uma proteção que os americanos não têm. Mas, ainda assim, um presidente que quiser coletar bases de dado vazadas na internet e reuni-las a bases estatais como Imposto de Renda, perfil de endividamento ou histórico policial, somando câmeras de vigilância e trânsito, pode. Ele constrói um Grande Irmão na hora que desejar.

Jair Bolsonaro construiu uma Abin paralela e preparou relatórios extensos a respeito de adversários. Não foi muito longe por incompetência, mas também porque jamais foi trivial cruzar dados de duzentos e tantos milhões de pessoas. O próximo presidente poderá fazer isso com ajuda da IA. Se a OpenAI não vender a tecnologia, a xAI de Elon Musk vende. Na pior das hipóteses, o modelo da Meta pode ser usado livremente.

Pedro Doria

A guerra tensa entre Anthropic, a empresa que criou o modelo Claude de inteligência artificial (IA), e a OpenAI, que criou o GPT, diz respeito a isso. Um truque retórico usado nos discursos públicos mascara o debate. Está na expressão mass surveillance, difícil de traduzir, mas que fica em algum lugar entre “vigilância em massa” e “espionagem em massa”. Basta pensar no Grande Irmão de George Orwell.

Legalmente, surveillance é espionagem. Escutas telefônicas, quebra de sigilo bancário e fiscal, câmeras secretas no interior de apartamentos privados. Democracias jamais permitem o uso maciço desse tipo de expediente. Juízes podem, porém, autorizar um ou outro desses instrumentos, contra indivíduos específicos, quando convencidos pela polícia ou por promotores de que há risco de crimes ou para investigá-los.

Mas, se esse é o sentido legal de surveillance, não é o que boa parte dos falantes de inglês compreende. No uso corrente da língua, qualquer tipo de vigilância entra no jogo. Inclusive as legais. Há câmeras de segurança espalhadas nas ruas, e as imagens podem ser compradas ou são publicamente distribuídas. Câmeras de trânsito são públicas. Nos Estados Unidos, o registro eleitoral de cada cidadão, e em que partido é registrado, é igualmente público e acessível. Assinaturas de revistas e jornais, hábitos de compra, níveis de endividamento. Há muita informação espalhada sobre cada um de nós. Informação que não é, necessariamente, secreta. E, lá, não há uma Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Até aqui, o fato de esses grandes bancos de dados existirem nunca foi tão preocupante. Com IA, isso muda radicalmente. A versão pública do Claude ou do ChatGPT não permitem trabalhar com quantidade tão colossal de dados. Mas a tecnologia vendida para empresas e governos pode permitir. Com esses dados públicos, ainda mais se incluído o que publicamos em redes sociais, é possível criar um perfil muito detalhado de cada cidadão. É possível tirar conclusões sobre onde somos frágeis, sobre o que nos mobiliza emocionalmente. Um ditador pode criar uma nota de “confiabilidade” para cada um.

Esse debate está no centro da briga entre Pentágono e Anthropic em torno do contrato. A empresa incluiu uma cláusula vetando o uso da tecnologia para construir esses perfis detalhados. O Pentágono pediu para tirá-la. A OpenAI entrou no lugar e concedeu essa licença às Forças Armadas americanas. Escondeu-se atrás da definição legal da expressão. O governo Trump não quebrará sigilo em massa. Seria flagrantemente ilegal mesmo sem contrato. Seu plano é outro. É partir para a espionagem usando bases públicas ou comerciais. Espionagem de seus próprios cidadãos.

Que fique claro: ninguém na Casa Branca afirmou que esse é o objetivo final. Sabemos de concreto apenas que o governo escolheu ameaçar a própria existência da Anthropic se ela não permitisse esse uso bastante específico de seu modelo. O CEO, Dario Amodei, preferiu reiterar o “não” e partir para o embate político e jurídico. Recorreu à Justiça. Sam Altman, da OpenAI, topou as condições. É um ponto de atenção relevante.

No Brasil, a LGPD confere a nós, cidadãos, uma proteção que os americanos não têm. Mas, ainda assim, um presidente que quiser coletar bases de dado vazadas na internet e reuni-las a bases estatais como Imposto de Renda, perfil de endividamento ou histórico policial, somando câmeras de vigilância e trânsito, pode. Ele constrói um Grande Irmão na hora que desejar.

Jair Bolsonaro construiu uma Abin paralela e preparou relatórios extensos a respeito de adversários. Não foi muito longe por incompetência, mas também porque jamais foi trivial cruzar dados de duzentos e tantos milhões de pessoas. O próximo presidente poderá fazer isso com ajuda da IA. Se a OpenAI não vender a tecnologia, a xAI de Elon Musk vende. Na pior das hipóteses, o modelo da Meta pode ser usado livremente.

Pedro Doria

segunda-feira, 9 de março de 2026

Pouca imagnação

Um homem morto só tem significado se o vemos morrer, cem milhões de cadáveres semeados através da história esfumaçam-se na imaginação.

Albert Camus

O absurdo poder absoluto

Em meados de janeiro, em plena crise da Gronelândia, Donald Trump enviou uma carta ao primeiro-ministro da Noruega. Como lhe é habitual, o documento seguiu repleto de autoelogios, muitas inverdades e as usuais ameaças. Entre outras coisas, o Presidente dos EUA queixava-se do governo norueguês por este não lhe ter atribuído o Prémio Nobel da Paz – que, por acaso, é decidido pelo Comité Nobel e não pelo executivo de Oslo, o qual também não tem jurisdição na Gronelândia, que é um território autónomo da Dinamarca…

Ao sentir-se desrespeitado, Trump assinalou, nessa carta, uma conclusão que, conforme sublinhou, fez questão de tornar pública e que, agora, à luz dos últimos acontecimentos, merece ser lida com nova atenção: “Considerando que o seu país decidiu não me conceder o Prémio Nobel da Paz por ter impedido mais de oito guerras, já não me sinto obrigado a pensar apenas na paz, embora ela seja sempre predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América.”

Se ficámos a saber, desde a “perda” do Nobel, que Trump deixou de pensar na paz, agora subsistem muitas dúvidas sobre se ele pensa sequer acerca das guerras que inicia. Em especial, quando decidiu avançar para aquele que pode tornar-se o conflito mais violento dos últimos anos, no momento em que tinha representantes em negociações diplomáticas com o Irão, através de um ataque-surpresa, sem cumprir as leis dos EUA e, mais uma vez, a obliterar tudo aquilo em que assentou o direito internacional instituído nas últimas décadas. Mas não só: seguindo o mesmo guião já utilizado na subida das tarifas, Trump avançou com o maior envolvimento de meios militares da História recente sem procurar nenhum tipo de concertação com os países aliados, ao arrepio das normas democráticas e sem a mínima avaliação das consequências económicas que um conflito à escala regional no Médio Oriente implica. Apenas e só, a região do mundo mais decisiva para o atual sistema energético, um poderoso centro de capital financeiro com ramificações em vários pontos do planeta e, ainda por cima, um espaço crítico para o comércio marítimo mundial.

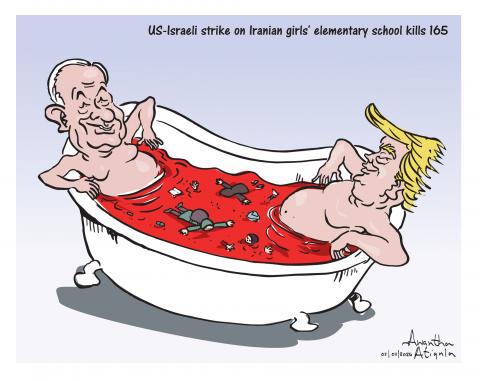

A ação militar desencadeada na manhã de 28 de fevereiro teve um único e claro motivo: decapitar a liderança da República Islâmica e, em seguida, provocar uma mudança de regime – tarefa que, no entanto, terá de caber ao já martirizado povo iraniano. E algo neste ponto também parece evidente: mais do que do interesse dos EUA, essa ação é, há muito, um dos objetivos principais de Israel – o único aliado que Trump parece respeitar e com quem deseja colaborar ativamente.

Ainda é cedo para se fazer qualquer previsão sobre a duração e a dimensão desta guerra. Mas existem cada vez mais razões para desconfiar de que Donald Trump entrou nela com a mesma sobranceria com que Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia: convencido de que tudo se resolveria rapidamente e, por isso, sem avaliar convenientemente todas as consequências. Embora o líder espiritual Ali Khamenei possa ter sido eliminado à mesma velocidade de Nicolás Maduro, o Irão não é a Venezuela. E o barril de pólvora do Médio Oriente tem, ao contrário daquilo que sucede na América do Sul, o poder de incendiar o mundo, fazer renascer uma série de conflitos adormecidos, atiçar os vários poderes regionais que ali se cruzam e lançar ondas de choque que atingem todas as economias do planeta – com reflexos no custo de vida e nas carteiras de milhares de milhões de pessoas.

É exatamente para evitar decisões individuais deste tipo, como a de iniciar uma guerra sem uma declaração nem uma aprovação prévia do Parlamento, que as democracias criaram mecanismos de controlo dos seus governantes. A erosão do sistema democrático americano, que Donald Trump tem laboriosamente aplicado com os seus apoiantes MAGA, tem esta consequência: um Presidente que se acha dono e senhor de um poder absoluto, capaz de decidir sem freios nem contrapesos, que procura controlar os tribunais, os serviços públicos e até os fluxos de informação, como se tivesse um mandato divino e, por isso mesmo, inquestionável.

No meio de todo esse absurdo de absolutismo no exercício do poder, Trump acaba por revelar a ausência da sua estratégia e, pior ainda, de qualquer plano. Os sinais que deu nos primeiros dias foram claros: tão depressa disse que os ataques iriam demorar dias como semanas; afirmou que tinha substitutos pensados para o lugar de Khamenei, mas acabou por reconhecer que todos eles foram mortos também nos primeiros ataques; adiantou que estava disponível para conversar com o novo poder iraniano, mas logo a seguir ameaçou com bombardeamentos ainda mais fortes e “nunca vistos”. O único plano de Donald Trump é o de demonstrar, perante todas as nações, que é o comandante do Exército mais poderoso do planeta, que possui um poder absoluto absurdo e sem igual. E isso só diz uma coisa: que ele não é de confiança.

Ao sentir-se desrespeitado, Trump assinalou, nessa carta, uma conclusão que, conforme sublinhou, fez questão de tornar pública e que, agora, à luz dos últimos acontecimentos, merece ser lida com nova atenção: “Considerando que o seu país decidiu não me conceder o Prémio Nobel da Paz por ter impedido mais de oito guerras, já não me sinto obrigado a pensar apenas na paz, embora ela seja sempre predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América.”

Se ficámos a saber, desde a “perda” do Nobel, que Trump deixou de pensar na paz, agora subsistem muitas dúvidas sobre se ele pensa sequer acerca das guerras que inicia. Em especial, quando decidiu avançar para aquele que pode tornar-se o conflito mais violento dos últimos anos, no momento em que tinha representantes em negociações diplomáticas com o Irão, através de um ataque-surpresa, sem cumprir as leis dos EUA e, mais uma vez, a obliterar tudo aquilo em que assentou o direito internacional instituído nas últimas décadas. Mas não só: seguindo o mesmo guião já utilizado na subida das tarifas, Trump avançou com o maior envolvimento de meios militares da História recente sem procurar nenhum tipo de concertação com os países aliados, ao arrepio das normas democráticas e sem a mínima avaliação das consequências económicas que um conflito à escala regional no Médio Oriente implica. Apenas e só, a região do mundo mais decisiva para o atual sistema energético, um poderoso centro de capital financeiro com ramificações em vários pontos do planeta e, ainda por cima, um espaço crítico para o comércio marítimo mundial.

A ação militar desencadeada na manhã de 28 de fevereiro teve um único e claro motivo: decapitar a liderança da República Islâmica e, em seguida, provocar uma mudança de regime – tarefa que, no entanto, terá de caber ao já martirizado povo iraniano. E algo neste ponto também parece evidente: mais do que do interesse dos EUA, essa ação é, há muito, um dos objetivos principais de Israel – o único aliado que Trump parece respeitar e com quem deseja colaborar ativamente.

Ainda é cedo para se fazer qualquer previsão sobre a duração e a dimensão desta guerra. Mas existem cada vez mais razões para desconfiar de que Donald Trump entrou nela com a mesma sobranceria com que Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia: convencido de que tudo se resolveria rapidamente e, por isso, sem avaliar convenientemente todas as consequências. Embora o líder espiritual Ali Khamenei possa ter sido eliminado à mesma velocidade de Nicolás Maduro, o Irão não é a Venezuela. E o barril de pólvora do Médio Oriente tem, ao contrário daquilo que sucede na América do Sul, o poder de incendiar o mundo, fazer renascer uma série de conflitos adormecidos, atiçar os vários poderes regionais que ali se cruzam e lançar ondas de choque que atingem todas as economias do planeta – com reflexos no custo de vida e nas carteiras de milhares de milhões de pessoas.

É exatamente para evitar decisões individuais deste tipo, como a de iniciar uma guerra sem uma declaração nem uma aprovação prévia do Parlamento, que as democracias criaram mecanismos de controlo dos seus governantes. A erosão do sistema democrático americano, que Donald Trump tem laboriosamente aplicado com os seus apoiantes MAGA, tem esta consequência: um Presidente que se acha dono e senhor de um poder absoluto, capaz de decidir sem freios nem contrapesos, que procura controlar os tribunais, os serviços públicos e até os fluxos de informação, como se tivesse um mandato divino e, por isso mesmo, inquestionável.

No meio de todo esse absurdo de absolutismo no exercício do poder, Trump acaba por revelar a ausência da sua estratégia e, pior ainda, de qualquer plano. Os sinais que deu nos primeiros dias foram claros: tão depressa disse que os ataques iriam demorar dias como semanas; afirmou que tinha substitutos pensados para o lugar de Khamenei, mas acabou por reconhecer que todos eles foram mortos também nos primeiros ataques; adiantou que estava disponível para conversar com o novo poder iraniano, mas logo a seguir ameaçou com bombardeamentos ainda mais fortes e “nunca vistos”. O único plano de Donald Trump é o de demonstrar, perante todas as nações, que é o comandante do Exército mais poderoso do planeta, que possui um poder absoluto absurdo e sem igual. E isso só diz uma coisa: que ele não é de confiança.

'Não à guerra' e algo mais

Nenhuma guerra jamais resolveu nada em lugar nenhum; no máximo, reorganizou o cenário geopolítico, redefiniu as relações de poder e estabeleceu novas fronteiras — as cicatrizes da história. O que não é pouca coisa, mas depois das atrocidades do século XX, da escalada nuclear e da destruição absoluta que poderia dizimar toda a humanidade, parecia que tínhamos chegado a um consenso unânime de que existem outras maneiras de resolver conflitos.

Um consenso, porém, desmentido pela existência de violência em muitos países durante esse período que chamamos de paz. Paz de quem? Quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, repetiu-se à exaustão que era a primeira guerra em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, como se a Bósnia pertencesse a outro continente .

Os conflitos que ocorrem em outros países também não conseguem destruir essa ilusão tão prevalente no imaginário ocidental. O slogan “não à guerra”, nesse sentido, parece uma proclamação maleável brandida de acordo com os interesses do momento. Muitos pacifistas não são pacifistas em todos os aspectos. E a atenção da mídia também parece ser condicionada por interesses variáveis, e não pela gravidade dos conflitos.

Play Video

Eu também digo “não à guerra”, mas não apenas à guerra armada e imperialista, e sim às invasões estrangeiras que ocupam países soberanos, camuflando interesses econômicos sob supostos princípios democráticos (rio enquanto escrevo isso, pensando em Donald Trump). Digo também “não à guerra” travada contra os cidadãos de ditaduras tão atrozes quanto a do Irã. Ouvimos isso das vítimas que levantam suas vozes, pagando um preço terrível: prisão, tortura, pena de morte . O que o Ocidente fez nas últimas décadas para contribuir para essa paz, que é a liberdade e o respeito aos direitos humanos? Para minha vergonha como cidadão europeu, creio que muito pouco. Sanções para armas nucleares, mas nenhuma teocracia misógina é sancionada por maltratar mulheres. Basta ver as boas relações que a Espanha mantém com Marrocos (onde o adultério ainda é crime, onde as filhas herdam metade do que os filhos herdam e o casamento infantil ainda existe) ou com a Arábia Saudita (onde dançar em um vídeo do TikTok pode levar à prisão).

São sempre os homens, de terno escuro e amordaçados pela formalidade da diplomacia, que falam de uma paz que ignora a paz das mulheres. Nunca falam daquela guerra. É a guerra normal, aquela que sempre existiu.

Um consenso, porém, desmentido pela existência de violência em muitos países durante esse período que chamamos de paz. Paz de quem? Quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, repetiu-se à exaustão que era a primeira guerra em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, como se a Bósnia pertencesse a outro continente .

Os conflitos que ocorrem em outros países também não conseguem destruir essa ilusão tão prevalente no imaginário ocidental. O slogan “não à guerra”, nesse sentido, parece uma proclamação maleável brandida de acordo com os interesses do momento. Muitos pacifistas não são pacifistas em todos os aspectos. E a atenção da mídia também parece ser condicionada por interesses variáveis, e não pela gravidade dos conflitos.

Play Video

Eu também digo “não à guerra”, mas não apenas à guerra armada e imperialista, e sim às invasões estrangeiras que ocupam países soberanos, camuflando interesses econômicos sob supostos princípios democráticos (rio enquanto escrevo isso, pensando em Donald Trump). Digo também “não à guerra” travada contra os cidadãos de ditaduras tão atrozes quanto a do Irã. Ouvimos isso das vítimas que levantam suas vozes, pagando um preço terrível: prisão, tortura, pena de morte . O que o Ocidente fez nas últimas décadas para contribuir para essa paz, que é a liberdade e o respeito aos direitos humanos? Para minha vergonha como cidadão europeu, creio que muito pouco. Sanções para armas nucleares, mas nenhuma teocracia misógina é sancionada por maltratar mulheres. Basta ver as boas relações que a Espanha mantém com Marrocos (onde o adultério ainda é crime, onde as filhas herdam metade do que os filhos herdam e o casamento infantil ainda existe) ou com a Arábia Saudita (onde dançar em um vídeo do TikTok pode levar à prisão).

São sempre os homens, de terno escuro e amordaçados pela formalidade da diplomacia, que falam de uma paz que ignora a paz das mulheres. Nunca falam daquela guerra. É a guerra normal, aquela que sempre existiu.

Um caso espetacular de ascensão política sem ascensão social

Manchete de uma chamada num desses canais eletrônicos, em dias passados, dizia que um brasileiro fizera um discurso em inglês, em Nova York, e fora aplaudido de pé. Dava a entender que o aplauso era pelo inglês, e não pelo conteúdo do discurso.

Tive minha estreia na língua inglesa do modo mais estranho e humilhante. Foi pelo fim da década de 1940, quando minha família morava na roça, em Guaianases. Eventualmente vínhamos a São Paulo de trem. Na entrada da estação do Norte, no Brás, havia uma banca de jornal que exibia uma revista americana, com belas fotografias em preto e branco.

Perguntei ao jornaleiro quanto custava a revista Life. “É Laife”, respondeu agressivamente. “Mas está escrito Life”, justifiquei-me. “Em inglês se escreve de um jeito e se fala de outro, seu tonto.”

Quase no fim de minha adolescência, o meu melhor amigo era um baiano de Campo Formoso. De uma das muitas famílias de migrantes atraídos pelo começo do “boom” da indústria automobilística na região do ABC. Muitíssima gente vinda do Nordeste e todas definidas como baianas.

Meu amigo fazia questão de diferençar os verdadeiros baianos, como ele, dos outros “baianos” que não o eram. Gostava de lembrar aos que o rodeavam nas conversas que Rui Barbosa era baiano, culto e inteligente, mais que a imensa maioria dos brasileiros. Tão inteligente que até fora à Inglaterra ensinar inglês aos ingleses.

E tinha mais: em 1907, fora enviado à Segunda Conferência de Paz, em Haia, como representante do Brasil. Opusera-se com veemência à exclusão dos países menos influentes por parte das grandes potências. Ficou conhecido como o Águia de Haia.

Aberta a sessão em que Rui deveria falar, deu-lhe o presidente a palavra. Ele perguntou: “Em que língua quereis que vos fale?”. “Fala na tua língua”, respondeu-lhe o presidente. Ele, então, fez um veemente discurso, em língua nheengatu, derivada do tupi antigo, sobre direito internacional. Falava inglês, mas era patriota. Tinha baixa estatura, mas o Romualdo esclarecia: “É nos pequenos frascos que estão as grandes essências”.

Aí por 1955, realizou-se em São Paulo o 7º Congresso Mundial de Evangelismo. Alguns amigos e eu resolvemos acompanhar os cultos em diferentes igrejas. Imaginávamos que aquilo seria o inesperado. Ouviríamos inglês ao vivo, falado por gente de carne e osso, as bocas se abrindo na nossa frente. Comentava-se que os americanos fariam milagres, coisa que jamais havíamos visto.

Acabamos descobrindo que o “mundial” do Congresso era principalmente texano. E todos os pregadores eram pentecostais. Além disso, foi uma descoberta, muitos deles falavam as bíblicas “línguas estranhas”, um dom do Espírito Santo. Não era para qualquer um. Para que os brasileiros entendessem as pregações, havia intérpretes que faziam a tradução do inglês para o português. Multidões compareceram aos diferentes templos em que tudo aquilo acontecia. Em alguns bairros, grandes tendas foram montadas, as tendas da cura divina.

Hoje sei que São Paulo chegara à pós-modernidade antes de chegar ao mundo moderno. Dava para entender o moto paulista muito difundido: “São Paulo não pode parar”. Pressa de chegar ao depois sem chegar ao antes.

Um senhor ao meu lado, numa dessas pregações, comentou com a mulher, depois que um dos americanos recebera o Espírito Santo e falara em língua estranha: “Agora, eu sei porque não sabemos o que Deus quer de nós: Deus fala inglês”.

Após um mês de americanos espalhando inglês pela cidade e pelo subúrbio, os texanos foram embora. Algum tempo depois, começaram a surgir nas igrejas evangélicas pregadores brasileiros que falavam português de periferia com acentuado sotaque, pretensamente americano. Outros, aos pares, dividiam o trabalho. Um fazia a voz do Espírito Santo, em língua estranha, e o outro, com sotaque inglês, “traduzia”.

Foi ficando claro para muitíssimos que Deus falava uma língua que podia ser traduzida. Diferentemente do Deus católico, que falava latim e não tinha tradução que só o padre sabia. Uma bobagem dessas talvez explique a expansão das igrejas e seitas evangélicas entre nós.

O brasileiro que falou inglês em Nova York e foi aplaudido de pé é um que está refugiado nos EUA, sujeito a prisão se voltar ao Brasil. É um desses casos notáveis de ascensão social. Anos atrás emigrara para a América e fora trabalhar como chapeiro de hambúrguer numa lanchonete. Ouvi uma de suas falas daquela época. Seu inglês era muito pobre. A notícia de agora tem suas conexões explicativas. No caso de que seu irmão seja eleito presente da República, ele irá para o Itamaraty. Será o Barão do Rio Branco da pós-modernidade. Um caso espetacular de ascensão política sem ascensão social.

José de Souza Martins

Tive minha estreia na língua inglesa do modo mais estranho e humilhante. Foi pelo fim da década de 1940, quando minha família morava na roça, em Guaianases. Eventualmente vínhamos a São Paulo de trem. Na entrada da estação do Norte, no Brás, havia uma banca de jornal que exibia uma revista americana, com belas fotografias em preto e branco.

Perguntei ao jornaleiro quanto custava a revista Life. “É Laife”, respondeu agressivamente. “Mas está escrito Life”, justifiquei-me. “Em inglês se escreve de um jeito e se fala de outro, seu tonto.”

Quase no fim de minha adolescência, o meu melhor amigo era um baiano de Campo Formoso. De uma das muitas famílias de migrantes atraídos pelo começo do “boom” da indústria automobilística na região do ABC. Muitíssima gente vinda do Nordeste e todas definidas como baianas.

Meu amigo fazia questão de diferençar os verdadeiros baianos, como ele, dos outros “baianos” que não o eram. Gostava de lembrar aos que o rodeavam nas conversas que Rui Barbosa era baiano, culto e inteligente, mais que a imensa maioria dos brasileiros. Tão inteligente que até fora à Inglaterra ensinar inglês aos ingleses.

E tinha mais: em 1907, fora enviado à Segunda Conferência de Paz, em Haia, como representante do Brasil. Opusera-se com veemência à exclusão dos países menos influentes por parte das grandes potências. Ficou conhecido como o Águia de Haia.

Aberta a sessão em que Rui deveria falar, deu-lhe o presidente a palavra. Ele perguntou: “Em que língua quereis que vos fale?”. “Fala na tua língua”, respondeu-lhe o presidente. Ele, então, fez um veemente discurso, em língua nheengatu, derivada do tupi antigo, sobre direito internacional. Falava inglês, mas era patriota. Tinha baixa estatura, mas o Romualdo esclarecia: “É nos pequenos frascos que estão as grandes essências”.

Aí por 1955, realizou-se em São Paulo o 7º Congresso Mundial de Evangelismo. Alguns amigos e eu resolvemos acompanhar os cultos em diferentes igrejas. Imaginávamos que aquilo seria o inesperado. Ouviríamos inglês ao vivo, falado por gente de carne e osso, as bocas se abrindo na nossa frente. Comentava-se que os americanos fariam milagres, coisa que jamais havíamos visto.

Acabamos descobrindo que o “mundial” do Congresso era principalmente texano. E todos os pregadores eram pentecostais. Além disso, foi uma descoberta, muitos deles falavam as bíblicas “línguas estranhas”, um dom do Espírito Santo. Não era para qualquer um. Para que os brasileiros entendessem as pregações, havia intérpretes que faziam a tradução do inglês para o português. Multidões compareceram aos diferentes templos em que tudo aquilo acontecia. Em alguns bairros, grandes tendas foram montadas, as tendas da cura divina.

Hoje sei que São Paulo chegara à pós-modernidade antes de chegar ao mundo moderno. Dava para entender o moto paulista muito difundido: “São Paulo não pode parar”. Pressa de chegar ao depois sem chegar ao antes.

Um senhor ao meu lado, numa dessas pregações, comentou com a mulher, depois que um dos americanos recebera o Espírito Santo e falara em língua estranha: “Agora, eu sei porque não sabemos o que Deus quer de nós: Deus fala inglês”.

Após um mês de americanos espalhando inglês pela cidade e pelo subúrbio, os texanos foram embora. Algum tempo depois, começaram a surgir nas igrejas evangélicas pregadores brasileiros que falavam português de periferia com acentuado sotaque, pretensamente americano. Outros, aos pares, dividiam o trabalho. Um fazia a voz do Espírito Santo, em língua estranha, e o outro, com sotaque inglês, “traduzia”.

Foi ficando claro para muitíssimos que Deus falava uma língua que podia ser traduzida. Diferentemente do Deus católico, que falava latim e não tinha tradução que só o padre sabia. Uma bobagem dessas talvez explique a expansão das igrejas e seitas evangélicas entre nós.

O brasileiro que falou inglês em Nova York e foi aplaudido de pé é um que está refugiado nos EUA, sujeito a prisão se voltar ao Brasil. É um desses casos notáveis de ascensão social. Anos atrás emigrara para a América e fora trabalhar como chapeiro de hambúrguer numa lanchonete. Ouvi uma de suas falas daquela época. Seu inglês era muito pobre. A notícia de agora tem suas conexões explicativas. No caso de que seu irmão seja eleito presente da República, ele irá para o Itamaraty. Será o Barão do Rio Branco da pós-modernidade. Um caso espetacular de ascensão política sem ascensão social.

José de Souza Martins

Mochilas cor-de-rosa cobertas de sangue: quando a infância vira alvo

No décimo dia do Ramadã, o mês mais sagrado do calendário islâmico, as redes sociais foram inundadas por imagens que jamais deveriam se tornar banais: pequenas mochilas cor-de-rosa cobertas de sangue, cadernos espalhados pelo chão, salas de aula transformadas em ruínas. Vi um pai, diante da câmera, segurando o braço decepado de sua filha e chorando como quem tenta acordar de um pesadelo interminável.

O ataque à escola em Minab não é apenas mais um capítulo da escalada militar que envolve Israel, Estados Unidos e Irã. É um marco moral. Porque há princípios que deveriam permanecer inegociáveis, mesmo em tempos de guerra: não se atacam crianças. Não se bombardeiam escolas. Hospitais não são alvos. Combatentes feridos têm direito a tratamento médico. Jornalistas devem poder circular com segurança para cumprir seu trabalho.

Quando essas regras deixam de ser respeitadas, não estamos apenas diante de um conflito armado. Estamos diante da erosão deliberada da própria ideia de humanidade.

Desde Faixa de Gaza, a instrumentalização da infância tornou-se ainda mais visível e brutal. Dados de organismos internacionais indicam que milhares de crianças foram mortas ou feridas em sucessivas ofensivas militares nos últimos anos. Escolas administradas pela UNRWA foram atingidas. Hospitais pediátricos ficaram sem energia, incubadoras deixaram de funcionar, bebês prematuros morreram por falta de combustível e insumos básicos.

Além das mortes diretas, a infância em Gaza passou a ser moldada pelo cerco prolongado: desnutrição, interrupção escolar massiva, deslocamentos forçados, trauma contínuo. Relatórios da UNICEF e da Organização Mundial da Saúde apontam para uma geração inteira exposta a níveis extremos de traumas. Crianças que aprendem a identificar o som de drones antes mesmo de aprenderem a ler. Que desenham tanques em vez de árvores.

A infância, nesse contexto, deixa de ser apenas vítima, torna-se também instrumento narrativo. Imagens de crianças mortas circulam como prova, como denúncia, como propaganda. Seus corpos passam a sustentar discursos geopolíticos antagônicos. Enquanto isso, suas subjetividades reais – seus medos, seus desejos, suas histórias – desaparecem sob a avalanche de interpretações estratégicas.

Enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu – alvo de mandado do Tribunal Penal Internacional – é recebido na Alemanha, que se recusa a cumprir a ordem de prisão, o mundo assiste a uma encenação desconcertante de normalidade. Vídeos mostram cidadãos fazendo ioga em bunkers, enquanto, do outro lado, pais recolhem os restos de seus filhos. A assimetria não é apenas militar; é simbólica. Uns têm abrigos e respaldo diplomático. Outros têm escombros e luto.

Há quem tente justificar tudo em nome da “segurança”, da “autodefesa”, da “luta contra o terrorismo”. Mas nenhuma narrativa estratégica resiste à imagem de uma mochila infantil ensanguentada. Nenhuma justificativa geopolítica apaga o fato essencial de que meninas entre sete e doze anos foram mortas dentro de uma escola.

Crianças sempre estiveram entre as principais vítimas dos projetos imperiais. Nas invasões coloniais, nas guerras por recursos, nas intervenções travestidas de defesa da democracia, são elas que pagam o preço das ambições de poder. O imperialismo contemporâneo pode ter sofisticado sua linguagem, mas o resultado concreto permanece: corpos pequenos sob os escombros.

Destruir uma escola não é apenas derrubar um prédio. É interromper futuros. É ferir a possibilidade de reconstrução de um país. É produzir traumas que atravessam gerações. Como psicóloga que escuta histórias de migração e guerra, sei que a violência contra crianças não termina com a explosão. Ela se instala na memória, nos sonhos interrompidos, nos silêncios das famílias. Torna-se herança psíquica.

Dizer que “a guerra é assim mesmo” é aceitar que a infância seja tratada como dano colateral. É admitir que o direito internacional humanitário vale apenas quando convém às potências. É permitir que a chamada “ordem baseada em regras” funcione como retórica vazia, acionada seletivamente.

Não se trata de escolher um lado nacional. Trata-se de escolher um lado ético. O lado que afirma que crianças não são moeda de troca. Que escolas não são alvos legítimos. Que nenhuma disputa estratégica justifica a mutilação de uma menina.

Se aceitarmos que isso se torne normal, o que restará da nossa capacidade de indignação? O que dirá a história sobre nós – que vimos mochilas cor-de-rosa cobertas de sangue e seguimos rolando a tela?

O preço dessa guerra, como de tantas outras, continuará sendo pago pelos mais vulneráveis. Sempre foi assim. A pergunta que permanece é se continuaremos permitindo que seja.

O ataque à escola em Minab não é apenas mais um capítulo da escalada militar que envolve Israel, Estados Unidos e Irã. É um marco moral. Porque há princípios que deveriam permanecer inegociáveis, mesmo em tempos de guerra: não se atacam crianças. Não se bombardeiam escolas. Hospitais não são alvos. Combatentes feridos têm direito a tratamento médico. Jornalistas devem poder circular com segurança para cumprir seu trabalho.

Quando essas regras deixam de ser respeitadas, não estamos apenas diante de um conflito armado. Estamos diante da erosão deliberada da própria ideia de humanidade.

Desde Faixa de Gaza, a instrumentalização da infância tornou-se ainda mais visível e brutal. Dados de organismos internacionais indicam que milhares de crianças foram mortas ou feridas em sucessivas ofensivas militares nos últimos anos. Escolas administradas pela UNRWA foram atingidas. Hospitais pediátricos ficaram sem energia, incubadoras deixaram de funcionar, bebês prematuros morreram por falta de combustível e insumos básicos.

Além das mortes diretas, a infância em Gaza passou a ser moldada pelo cerco prolongado: desnutrição, interrupção escolar massiva, deslocamentos forçados, trauma contínuo. Relatórios da UNICEF e da Organização Mundial da Saúde apontam para uma geração inteira exposta a níveis extremos de traumas. Crianças que aprendem a identificar o som de drones antes mesmo de aprenderem a ler. Que desenham tanques em vez de árvores.

A infância, nesse contexto, deixa de ser apenas vítima, torna-se também instrumento narrativo. Imagens de crianças mortas circulam como prova, como denúncia, como propaganda. Seus corpos passam a sustentar discursos geopolíticos antagônicos. Enquanto isso, suas subjetividades reais – seus medos, seus desejos, suas histórias – desaparecem sob a avalanche de interpretações estratégicas.

Enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu – alvo de mandado do Tribunal Penal Internacional – é recebido na Alemanha, que se recusa a cumprir a ordem de prisão, o mundo assiste a uma encenação desconcertante de normalidade. Vídeos mostram cidadãos fazendo ioga em bunkers, enquanto, do outro lado, pais recolhem os restos de seus filhos. A assimetria não é apenas militar; é simbólica. Uns têm abrigos e respaldo diplomático. Outros têm escombros e luto.

Há quem tente justificar tudo em nome da “segurança”, da “autodefesa”, da “luta contra o terrorismo”. Mas nenhuma narrativa estratégica resiste à imagem de uma mochila infantil ensanguentada. Nenhuma justificativa geopolítica apaga o fato essencial de que meninas entre sete e doze anos foram mortas dentro de uma escola.

Crianças sempre estiveram entre as principais vítimas dos projetos imperiais. Nas invasões coloniais, nas guerras por recursos, nas intervenções travestidas de defesa da democracia, são elas que pagam o preço das ambições de poder. O imperialismo contemporâneo pode ter sofisticado sua linguagem, mas o resultado concreto permanece: corpos pequenos sob os escombros.

Destruir uma escola não é apenas derrubar um prédio. É interromper futuros. É ferir a possibilidade de reconstrução de um país. É produzir traumas que atravessam gerações. Como psicóloga que escuta histórias de migração e guerra, sei que a violência contra crianças não termina com a explosão. Ela se instala na memória, nos sonhos interrompidos, nos silêncios das famílias. Torna-se herança psíquica.

Dizer que “a guerra é assim mesmo” é aceitar que a infância seja tratada como dano colateral. É admitir que o direito internacional humanitário vale apenas quando convém às potências. É permitir que a chamada “ordem baseada em regras” funcione como retórica vazia, acionada seletivamente.

Não se trata de escolher um lado nacional. Trata-se de escolher um lado ético. O lado que afirma que crianças não são moeda de troca. Que escolas não são alvos legítimos. Que nenhuma disputa estratégica justifica a mutilação de uma menina.

Se aceitarmos que isso se torne normal, o que restará da nossa capacidade de indignação? O que dirá a história sobre nós – que vimos mochilas cor-de-rosa cobertas de sangue e seguimos rolando a tela?

O preço dessa guerra, como de tantas outras, continuará sendo pago pelos mais vulneráveis. Sempre foi assim. A pergunta que permanece é se continuaremos permitindo que seja.

sexta-feira, 6 de março de 2026

Historiador reexamina ascensão de Hitler e aponta riscos às democracias

Como estive doente na última semana, aproveitei os dias de repouso para concluir a leitura de "A Mentalidade Nazi: 12 Avisos da História", o mais recente trabalho do historiador e documentarista britânico Laurence Rees.

Autor de obras como "Hitler e Stálin: os Tiranos e a Segunda Guerra Mundial" e "Auschwitz: os Nazis e a Solução Final", Rees é reconhecido pela seriedade de suas pesquisas e pelo grande número de entrevistas que realizou durante os anos em que atuou na BBC como editor de programas de história.

Em seu novo livro, ele questiona a ideia de que o passado poderia nos oferecer lições e propõe que estudemos eventos históricos a fim de aprendermos a reconhecer tendências.

Diferentemente das lições, que geralmente possuem caráter prescritivo, as tendências mostram como determinadas circunstâncias podem favorecer a emergência de certos fenômenos, mas não determinam as nossas ações. Afinal, como observa o historiador, as respostas do passado raramente se aplicam ao presente com a mesma eficácia e cada nova situação deve ser analisada cuidadosamente, levando em consideração as suas especificidades.

Segundo Rees, o papel da história, especialmente em um momento como o nosso, em que as democracias estão novamente sob ataque, seria o de nos ajudar a identificar a tempo sinais de que tanto as nossas vidas quanto as nossas instituições estão sendo ameaçadas.

Assim, ao reexaminar os acontecimentos que levaram Hitler ao poder e culminaram no Holocausto, cada capítulo do livro recebe como título um dos 12 sinais de alerta identificados pelo autor.

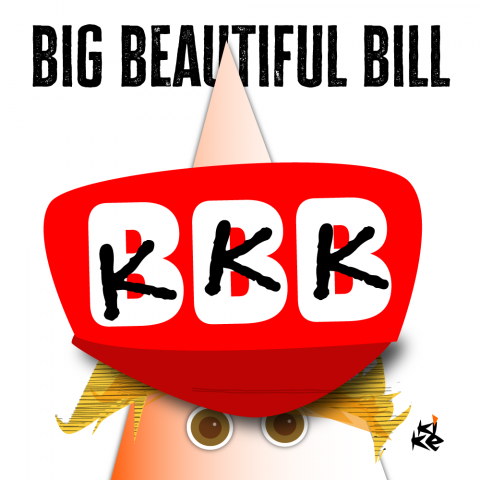

Entre esses sinais, Rees destaca a disseminação de teorias da conspiração racistas e antissemitas, que culpavam os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e mostra como o receio de uma revolta socialista foi explorado durante a crise econômica e a hiperinflação da década de 1920, aprofundando a fragmentação da sociedade em grupos antagônicos e mutuamente excludentes.

Ele analisa a transformação da figura do herói em modelo de liderança e seu impacto no sucesso da ideologia nazista entre os mais jovens e reflete sobre a participação das elites na ascensão de Hitler. Rees também deixa claro que, desde o início, o regime nazista atacou os direitos humanos, tendo por alvo judeus e outras minorias étnicas e religiosas, bem como pessoas com deficiência e opositores políticos.

O historiador ainda discute como Hitler explorou a devoção de seus apoiadores por meio de discursos visionários que prometiam o retorno a um passado imaginário, porém glorioso. Nesse sentido, ele observa que, durante a guerra, à medida que os recursos se tornavam escassos, muitos desses apoiadores tentavam se convencer de que Hitler era vítima da corrupção de membros de seu próprio gabinete e ignorava as necessidades do povo.

Rees examina como o regime criou inimigos internos e externos para unificar a população restante e relata, por fim, que as violentas disputas entre oficiais nazistas pela atenção de Hitler geraram um ambiente caótico, propício a uma radicalização ainda mais extrema entre seus acólitos.

Nesse cenário, foram tomadas as decisões que resultaram no Holocausto, definido como um evento histórico complexo, marcado por uma sequência gradual de medidas. Esse processo envolveu não apenas a criação de campos de concentração, mas também a implementação de leis raciais e capacitistas, a arianização de bens, a formação de guetos, os fuzilamentos em massa, o aprimoramento de métodos de matança a distância e o desenvolvimento das câmaras de gás.

Ao fim do livro, Rees nos alerta que as instituições responsáveis pela manutenção do nosso bem-estar são muito mais frágeis do que pensamos. Assim, na esperança de que não sejamos mais uma vez surpreendidos pelos acontecimentos, deixo aqui essa sugestão de leitura como um convite à reflexão sobre a vulnerabilidade do mundo em que vivemos.

Autor de obras como "Hitler e Stálin: os Tiranos e a Segunda Guerra Mundial" e "Auschwitz: os Nazis e a Solução Final", Rees é reconhecido pela seriedade de suas pesquisas e pelo grande número de entrevistas que realizou durante os anos em que atuou na BBC como editor de programas de história.

Em seu novo livro, ele questiona a ideia de que o passado poderia nos oferecer lições e propõe que estudemos eventos históricos a fim de aprendermos a reconhecer tendências.

Diferentemente das lições, que geralmente possuem caráter prescritivo, as tendências mostram como determinadas circunstâncias podem favorecer a emergência de certos fenômenos, mas não determinam as nossas ações. Afinal, como observa o historiador, as respostas do passado raramente se aplicam ao presente com a mesma eficácia e cada nova situação deve ser analisada cuidadosamente, levando em consideração as suas especificidades.

Segundo Rees, o papel da história, especialmente em um momento como o nosso, em que as democracias estão novamente sob ataque, seria o de nos ajudar a identificar a tempo sinais de que tanto as nossas vidas quanto as nossas instituições estão sendo ameaçadas.

Assim, ao reexaminar os acontecimentos que levaram Hitler ao poder e culminaram no Holocausto, cada capítulo do livro recebe como título um dos 12 sinais de alerta identificados pelo autor.

Entre esses sinais, Rees destaca a disseminação de teorias da conspiração racistas e antissemitas, que culpavam os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e mostra como o receio de uma revolta socialista foi explorado durante a crise econômica e a hiperinflação da década de 1920, aprofundando a fragmentação da sociedade em grupos antagônicos e mutuamente excludentes.

Ele analisa a transformação da figura do herói em modelo de liderança e seu impacto no sucesso da ideologia nazista entre os mais jovens e reflete sobre a participação das elites na ascensão de Hitler. Rees também deixa claro que, desde o início, o regime nazista atacou os direitos humanos, tendo por alvo judeus e outras minorias étnicas e religiosas, bem como pessoas com deficiência e opositores políticos.

O historiador ainda discute como Hitler explorou a devoção de seus apoiadores por meio de discursos visionários que prometiam o retorno a um passado imaginário, porém glorioso. Nesse sentido, ele observa que, durante a guerra, à medida que os recursos se tornavam escassos, muitos desses apoiadores tentavam se convencer de que Hitler era vítima da corrupção de membros de seu próprio gabinete e ignorava as necessidades do povo.

Rees examina como o regime criou inimigos internos e externos para unificar a população restante e relata, por fim, que as violentas disputas entre oficiais nazistas pela atenção de Hitler geraram um ambiente caótico, propício a uma radicalização ainda mais extrema entre seus acólitos.

Nesse cenário, foram tomadas as decisões que resultaram no Holocausto, definido como um evento histórico complexo, marcado por uma sequência gradual de medidas. Esse processo envolveu não apenas a criação de campos de concentração, mas também a implementação de leis raciais e capacitistas, a arianização de bens, a formação de guetos, os fuzilamentos em massa, o aprimoramento de métodos de matança a distância e o desenvolvimento das câmaras de gás.

Ao fim do livro, Rees nos alerta que as instituições responsáveis pela manutenção do nosso bem-estar são muito mais frágeis do que pensamos. Assim, na esperança de que não sejamos mais uma vez surpreendidos pelos acontecimentos, deixo aqui essa sugestão de leitura como um convite à reflexão sobre a vulnerabilidade do mundo em que vivemos.

A lavagem dos colarinhos brancos

Se você é homem, adulto e obrigado a se vestir formalmente, com certeza já dispensou alguns minutos a observar os formatos dos colarinhos. Existe o clássico colarinho francês, com pontas médias e mais fechadas; o italiano, mais curto e com pontas abertas; o americano, de pontas longas, abotoadas à camisa; o tipo padre, com a gola pequena e em pé, exigindo quilos de goma; e o asinha ou tico-tico, com as pontinhas dobradas para fora. Todos são colarinhos brancos. Não significa que seus usuários sejam criminosos. Só alguns.

Mas, embora se fale muito nos "crimes de colarinho branco", é raro ver pessoas com colarinhos dessa cor associados aos ditos crimes. Os criminosos mais presentes na mídia usam camiseta, sem colarinho. São os mais pobres da categoria, ladrões de carteira ou de celular. Como sua ação costuma ser muito rápida, tanto no trânsito quanto numa rua escura, não precisam se preocupar com a apresentação. Sabem que suas vítimas não terão tempo para analisar seus colarinhos, donde uma camiseta comum, mesmo regata, sem mangas, será socialmente aceitável.

Os bandidos mais graduados, que portam armas pesadas, preferem o colarinho mole e casual das camisas polo, estas quase sempre amarelas ou de riscas. Têm a vantagem de expor seus bíceps sarados, produto de horas de malhação em academias ou nas instalações militares a que até havia pouco pertenciam. Não significa que os criminosos de colarinho branco não tenham esses bíceps sarados —é que costumam escondê-los debaixo do paletó, embora isso não impeça que sejam detectados pela largura dos ombros. Recomenda-se atenção na presença de um deles.

E chegamos aos elegantes criminosos nos casos hoje em voga: dos escândalos do Banco Master, das fraudes no INSS, dos desvios de emendas parlamentares, do vazamento de dados no STF, dos mandantes do 8 de Janeiro. Esses, sim, são todos de colarinho branco. Vide Daniel Vorcaro, o Careca do INSS e outros.

Não se pode confiar na alvura de seus colarinhos. São lavados junto com o dinheiro.

Mas, embora se fale muito nos "crimes de colarinho branco", é raro ver pessoas com colarinhos dessa cor associados aos ditos crimes. Os criminosos mais presentes na mídia usam camiseta, sem colarinho. São os mais pobres da categoria, ladrões de carteira ou de celular. Como sua ação costuma ser muito rápida, tanto no trânsito quanto numa rua escura, não precisam se preocupar com a apresentação. Sabem que suas vítimas não terão tempo para analisar seus colarinhos, donde uma camiseta comum, mesmo regata, sem mangas, será socialmente aceitável.

Os bandidos mais graduados, que portam armas pesadas, preferem o colarinho mole e casual das camisas polo, estas quase sempre amarelas ou de riscas. Têm a vantagem de expor seus bíceps sarados, produto de horas de malhação em academias ou nas instalações militares a que até havia pouco pertenciam. Não significa que os criminosos de colarinho branco não tenham esses bíceps sarados —é que costumam escondê-los debaixo do paletó, embora isso não impeça que sejam detectados pela largura dos ombros. Recomenda-se atenção na presença de um deles.

E chegamos aos elegantes criminosos nos casos hoje em voga: dos escândalos do Banco Master, das fraudes no INSS, dos desvios de emendas parlamentares, do vazamento de dados no STF, dos mandantes do 8 de Janeiro. Esses, sim, são todos de colarinho branco. Vide Daniel Vorcaro, o Careca do INSS e outros.

Não se pode confiar na alvura de seus colarinhos. São lavados junto com o dinheiro.

A morte de Khamenei, um caso sem precedentes em que um governo assassina o líder de outro país

Ali Khamenei morreu no último sábado, aos 86 anos, em decorrência dos bombardeios lançados contra o Irã pelos Estados Unidos e por Israel. Sua morte é um evento sem precedentes na história contemporânea. Embora não seja a primeira vez que um chefe de Estado ou de governo é assassinado, é a única vez em que a responsabilidade recai sobre outro país. Até sua morte, o Líder Supremo representava a mais alta autoridade no Irã desde 1989, quando seu antecessor e fundador da República Islâmica, Ruhollah Khomeini, faleceu.