domingo, 2 de fevereiro de 2025

Identidades mortas a caminho

A maior preocupação da plutocracia que acaba de chegar ao poder com Trump é hoje a imortalidade. Jeff Bezos, da Amazon, pesquisa o elixir da juventude, enquanto Sergey Brin e Larry Page, donos da Google, concentram-se numa startup ("Calico") cujo objetivo é "matar a morte". Mas há colaterais de menor porte: movidos por achados arqueológicos, cientistas vêm se declarando prontos para ressuscitar animais extintos, do mamute ao pássaro dodô. O DNA das fezes e do vômito de dinossauros é o caminho técnico.

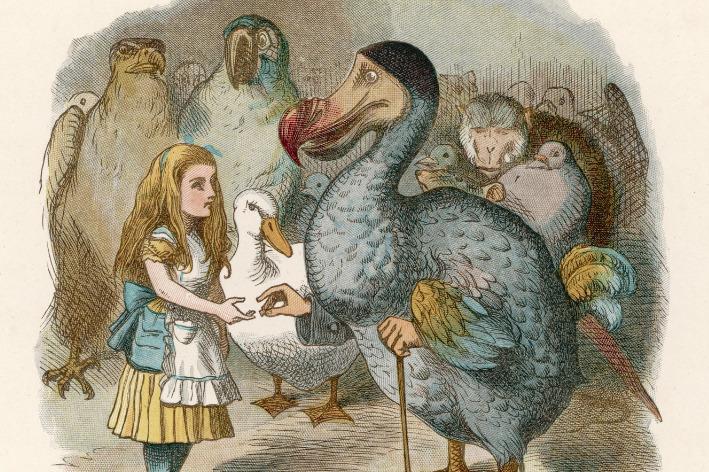

O dodô existia até o século 17 nas ilhas Maurício, no Índico, desaparecendo 100 anos após a chegada dos humanos. Anacronismo vivo, semelhante a um pombo de um metro de altura, tinha asas, mas não voava, não tinha medo de humanos, nem sequer de marinheiros esfomeados. Foi caçado até o último exemplar, mas ficou como símbolo da indiferença suicida. Ressuscitar o extinto é só uma variável dos projetos de extinção da morte.

O documentário "Eternal you" mostra a IA simulando conversas de vivos com mortos. Mas o passado projeta-se também para iluminar aspectos obscuros de identidades culturais presentes. É que, em matéria de evolução, não existe escala única como padrão hierárquico para os diversos modos de existência. Técnicas e objetos sempre foram vetores de energia em culturas tradicionais, como entre os europeus, com o diferencial do grau de desenvolvimento das forças produtivas. O que era sagrado e festivo perdeu a vez para o mercantilismo.

É preciso, assim, distinguir formas holísticas de vida nas sociedades tradicionais das formas mortas que rondam a atualidade. Hoje se assiste a uma mutação radical na espécie humana, em que são convergentes criação orgânica e criação artificial: tecnologia não é mais um outro do humano, é também o seu constituinte. São metamorfoses que ainda não se medem cientificamente, mas podem ser sentidas no cotidiano.

Ou assustadoras sob formas caóticas. Uma delas é a obsessão com identidades mortas, tematizadas no imaginário como mortos-vivos, infecciosos e mortíferos. Fantasias do medo radical, que é o medo da morte. E a solução fantasiosa para a ameaça é sempre o emprego de armas, cada vez mais criativas e poderosas. Coisa natural para os americanos, cuja cidadania está ancorada no passado miliciano da independência e da guerra civil. Arma virou agora fonte de identidade. No Natal, pais deram pistolas verdadeiras de presente a crianças de seis anos.

Esse fascínio atemorizado pela morte decorre de uma alergia à vida, por um mal-estar civilizatório insuperável, já que a prosperidade predatória é outra face da morte do planeta. A Constituição americana consagra o direito individual de busca da felicidade, mas o país é sem alegria real, pois alegria ensina que felicidade é comunhão de vida. Importam apenas negócios e, agora, esperança de futuro em Marte com o homem imortal, o cyborg, pesquisado por Musk. Vale perguntar o que nós mortais temos a ver com isso. Nada, responderia o bom senso. Mas a ultradireita sempre encontrará nas redes o vômito de algum dinossauro político para o DNA da mistificação. Por isso é bom ter em mente que, no regime "imperial libertário" tramado pelos plutocratas, democracia é o pássaro dodô da vez.

O dodô existia até o século 17 nas ilhas Maurício, no Índico, desaparecendo 100 anos após a chegada dos humanos. Anacronismo vivo, semelhante a um pombo de um metro de altura, tinha asas, mas não voava, não tinha medo de humanos, nem sequer de marinheiros esfomeados. Foi caçado até o último exemplar, mas ficou como símbolo da indiferença suicida. Ressuscitar o extinto é só uma variável dos projetos de extinção da morte.

O documentário "Eternal you" mostra a IA simulando conversas de vivos com mortos. Mas o passado projeta-se também para iluminar aspectos obscuros de identidades culturais presentes. É que, em matéria de evolução, não existe escala única como padrão hierárquico para os diversos modos de existência. Técnicas e objetos sempre foram vetores de energia em culturas tradicionais, como entre os europeus, com o diferencial do grau de desenvolvimento das forças produtivas. O que era sagrado e festivo perdeu a vez para o mercantilismo.

É preciso, assim, distinguir formas holísticas de vida nas sociedades tradicionais das formas mortas que rondam a atualidade. Hoje se assiste a uma mutação radical na espécie humana, em que são convergentes criação orgânica e criação artificial: tecnologia não é mais um outro do humano, é também o seu constituinte. São metamorfoses que ainda não se medem cientificamente, mas podem ser sentidas no cotidiano.

Ou assustadoras sob formas caóticas. Uma delas é a obsessão com identidades mortas, tematizadas no imaginário como mortos-vivos, infecciosos e mortíferos. Fantasias do medo radical, que é o medo da morte. E a solução fantasiosa para a ameaça é sempre o emprego de armas, cada vez mais criativas e poderosas. Coisa natural para os americanos, cuja cidadania está ancorada no passado miliciano da independência e da guerra civil. Arma virou agora fonte de identidade. No Natal, pais deram pistolas verdadeiras de presente a crianças de seis anos.

Esse fascínio atemorizado pela morte decorre de uma alergia à vida, por um mal-estar civilizatório insuperável, já que a prosperidade predatória é outra face da morte do planeta. A Constituição americana consagra o direito individual de busca da felicidade, mas o país é sem alegria real, pois alegria ensina que felicidade é comunhão de vida. Importam apenas negócios e, agora, esperança de futuro em Marte com o homem imortal, o cyborg, pesquisado por Musk. Vale perguntar o que nós mortais temos a ver com isso. Nada, responderia o bom senso. Mas a ultradireita sempre encontrará nas redes o vômito de algum dinossauro político para o DNA da mistificação. Por isso é bom ter em mente que, no regime "imperial libertário" tramado pelos plutocratas, democracia é o pássaro dodô da vez.

Por que a startup de Sam Altman distribuiu R$ 250 milhões no Brasil?

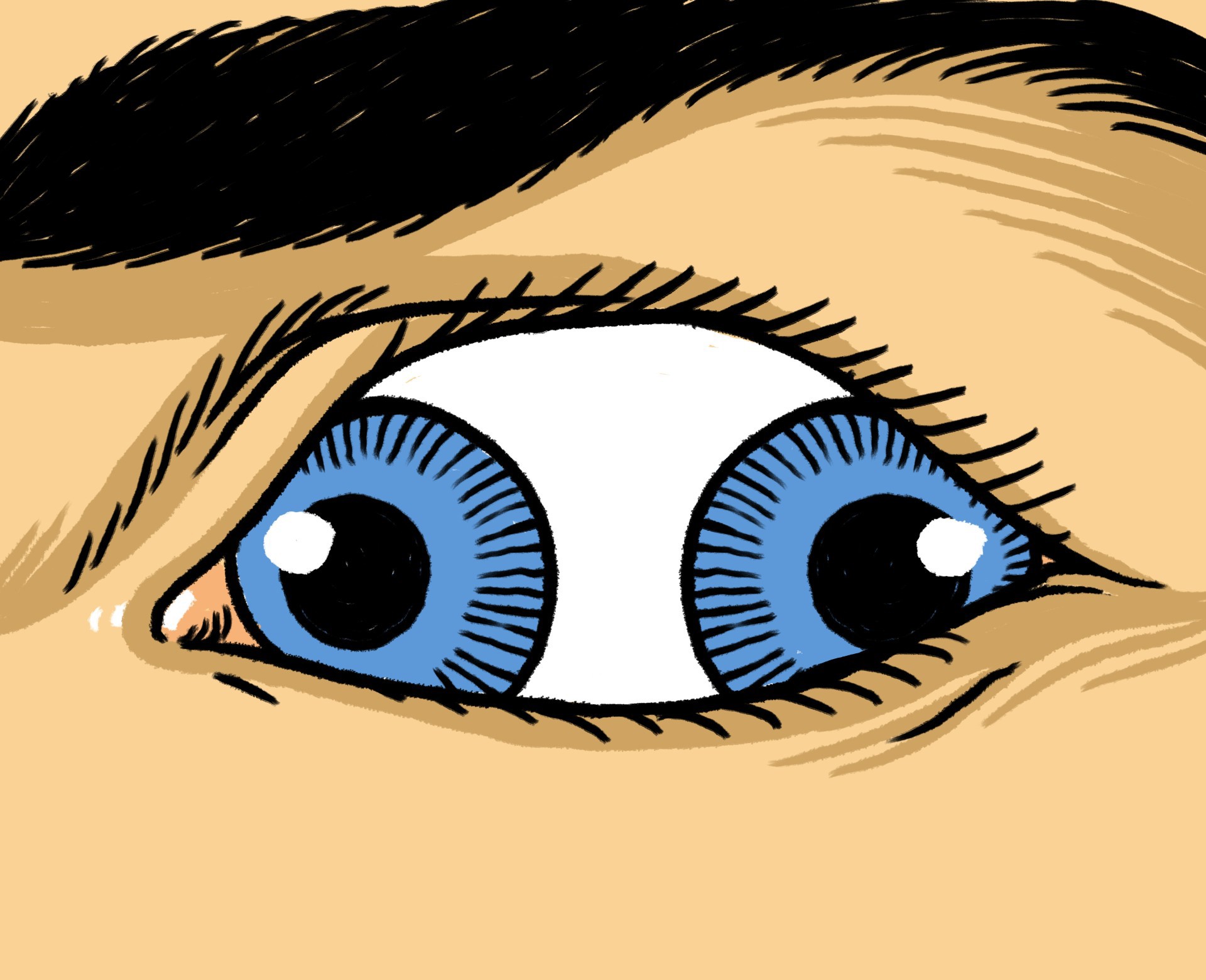

Na periferia de São Paulo espalhou-se pelo boca a boca que qualquer um poderia “vender sua íris” por R$ 500 nas lojas de um aplicativo de celular chamado World. A notícia logo chegou às autoridades e pautou a imprensa. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pediu esclarecimentos à empresa. A imprensa cobriu a história com certa dificuldade técnica e uma saudável dose de desconfiança. Afinal, porque uma empresa americana, fundada por Sam Altman, do ChatGPT, pagaria ao brasileiro que quiser escanear a sua íris?

A empresa em questão se chama Tools for Humanity (Ferramentas para a Humanidade) e oferece o equivalente a R$ 500 em criptomoedas a quem fizer a verificação de humanidade única por meio do World.

A Tools for Humanity criou um protocolo de prova de humanidade única por meio do escaneamento da íris humana, traço biométrico mais preciso que a impressão digital. O protocolo certifica que determinada pessoa é um ser humano único — e não um robô de inteligência artificial. A empresa argumenta que, entre outros potenciais usos, isso poderia ser útil caso plataformas como X adotassem o sistema, marcando contas verificadas como operadas por humanos, em contraste com contas automatizadas.

O protocolo implementa uma série de medidas de segurança para proteger esse dado biométrico sensível. Primeiro, o usuário cria uma conta num aplicativo móvel. Em seguida, deve se dirigir a um ponto de certificação para escanear sua íris usando um dispositivo futurista chamado Orb. Em São Paulo, há 54 lojas onde o escaneamento pode ser agendado.

No momento do escaneamento, a íris é convertida numa sequência, um código único que, segundo a Tools for Humanity, não é armazenado nem no Orb nem em servidores. O que é armazenado é uma chave derivada, produzida com técnicas criptográficas de mão única. Ela funciona como um identificador único, distinto do sequenciamento da íris. Se a mesma pessoa tentar se registrar novamente, o sistema gerará uma chave semelhante, permitindo detectar e impedir cadastros duplicados. No entanto, como essas técnicas criptográficas modificam o código e operam apenas em uma direção, não é possível reconstruir o sequenciamento original da íris a partir da chave derivada. Isso garante que os dados biométricos do usuário permaneçam protegidos. É um sistema engenhoso e, até onde posso ver, seguro.

A controvérsia nas ruas e na imprensa se concentrou na privacidade dos usuários, seja pelo medo popular de “vender a íris”, seja por preocupações mais técnicas das autoridades de dados a respeito da robustez do sistema de proteção à privacidade. Embora a proteção de dados biométricos mereça preocupação, a inquietação deveria estar voltada aos propósitos obscuros: por que um projeto com aplicações potenciais tão vagas escalou com velocidade tão rápida e recebeu tamanho investimento?

Como incentivo à adesão, quem fizer a prova de humanidade receberá cerca de R$ 500 na criptomoeda do projeto, a World (a conversão para reais é simples e pode ser feita alguns dias depois do escaneamento). Só no Brasil foram certificadas cerca de 500 mil pessoas e, portanto, distribuídos R$ 250 milhões. No mundo todo, foram certificadas quase 11 milhões. Significa que foram distribuídos centenas de milhões de dólares em criptomoedas e outros prêmios. Não foi só em São Paulo que a expansão da certificação a partir de populações pobres gerou apreensão. Aconteceu o mesmo na Cidade do México, em Buenos Aires e em países africanos, onde as recompensas eram de menor valor.

Os objetivos declarados do projeto são bastante vagos, e esses propósitos nebulosos, combinados com o altíssimo investimento, despertam suspeitas justificadas. Em algumas entrevistas, um dos fundadores do projeto, Sam Altman, CEO da OpenAI (empresa que faz o ChatGPT), sugere que a Tools for Humanity está criando o que pode ser a infraestrutura tecnológica da Renda Básica Universal — uma política de transferência de renda, como nosso Bolsa Família, mas sem qualquer tipo de condicionante, para todos os cidadãos. No Brasil, a ideia é historicamente defendida por Eduardo Suplicy. Altman é um entusiasta da Renda Básica Universal e acredita que sua adoção política será necessária para mitigar a destruição de empregos que a inteligência artificial acarretará. Com o protocolo da Tools for Humanity, haveria uma identificação de cada ser humano e uma carteira digital para a qual transferir os valores dessa renda básica.

Pode ser que o objetivo da Tools for Humanity seja nobre e altruísta como seu nome — mas, se é assim, por que a falta de transparência? Pode ser também que busque apenas difundir o uso da criptomoeda do projeto ou tenha outro propósito que não se pode ainda ver. Seja como for, expandir a adesão a um protocolo por meio de uma campanha que explora a vulnerabilidade econômica dos pobres em países em desenvolvimento certamente não parece ético.

Pablo Ortellado

A empresa em questão se chama Tools for Humanity (Ferramentas para a Humanidade) e oferece o equivalente a R$ 500 em criptomoedas a quem fizer a verificação de humanidade única por meio do World.

A Tools for Humanity criou um protocolo de prova de humanidade única por meio do escaneamento da íris humana, traço biométrico mais preciso que a impressão digital. O protocolo certifica que determinada pessoa é um ser humano único — e não um robô de inteligência artificial. A empresa argumenta que, entre outros potenciais usos, isso poderia ser útil caso plataformas como X adotassem o sistema, marcando contas verificadas como operadas por humanos, em contraste com contas automatizadas.

O protocolo implementa uma série de medidas de segurança para proteger esse dado biométrico sensível. Primeiro, o usuário cria uma conta num aplicativo móvel. Em seguida, deve se dirigir a um ponto de certificação para escanear sua íris usando um dispositivo futurista chamado Orb. Em São Paulo, há 54 lojas onde o escaneamento pode ser agendado.

No momento do escaneamento, a íris é convertida numa sequência, um código único que, segundo a Tools for Humanity, não é armazenado nem no Orb nem em servidores. O que é armazenado é uma chave derivada, produzida com técnicas criptográficas de mão única. Ela funciona como um identificador único, distinto do sequenciamento da íris. Se a mesma pessoa tentar se registrar novamente, o sistema gerará uma chave semelhante, permitindo detectar e impedir cadastros duplicados. No entanto, como essas técnicas criptográficas modificam o código e operam apenas em uma direção, não é possível reconstruir o sequenciamento original da íris a partir da chave derivada. Isso garante que os dados biométricos do usuário permaneçam protegidos. É um sistema engenhoso e, até onde posso ver, seguro.

A controvérsia nas ruas e na imprensa se concentrou na privacidade dos usuários, seja pelo medo popular de “vender a íris”, seja por preocupações mais técnicas das autoridades de dados a respeito da robustez do sistema de proteção à privacidade. Embora a proteção de dados biométricos mereça preocupação, a inquietação deveria estar voltada aos propósitos obscuros: por que um projeto com aplicações potenciais tão vagas escalou com velocidade tão rápida e recebeu tamanho investimento?

Como incentivo à adesão, quem fizer a prova de humanidade receberá cerca de R$ 500 na criptomoeda do projeto, a World (a conversão para reais é simples e pode ser feita alguns dias depois do escaneamento). Só no Brasil foram certificadas cerca de 500 mil pessoas e, portanto, distribuídos R$ 250 milhões. No mundo todo, foram certificadas quase 11 milhões. Significa que foram distribuídos centenas de milhões de dólares em criptomoedas e outros prêmios. Não foi só em São Paulo que a expansão da certificação a partir de populações pobres gerou apreensão. Aconteceu o mesmo na Cidade do México, em Buenos Aires e em países africanos, onde as recompensas eram de menor valor.

Os objetivos declarados do projeto são bastante vagos, e esses propósitos nebulosos, combinados com o altíssimo investimento, despertam suspeitas justificadas. Em algumas entrevistas, um dos fundadores do projeto, Sam Altman, CEO da OpenAI (empresa que faz o ChatGPT), sugere que a Tools for Humanity está criando o que pode ser a infraestrutura tecnológica da Renda Básica Universal — uma política de transferência de renda, como nosso Bolsa Família, mas sem qualquer tipo de condicionante, para todos os cidadãos. No Brasil, a ideia é historicamente defendida por Eduardo Suplicy. Altman é um entusiasta da Renda Básica Universal e acredita que sua adoção política será necessária para mitigar a destruição de empregos que a inteligência artificial acarretará. Com o protocolo da Tools for Humanity, haveria uma identificação de cada ser humano e uma carteira digital para a qual transferir os valores dessa renda básica.

Pode ser que o objetivo da Tools for Humanity seja nobre e altruísta como seu nome — mas, se é assim, por que a falta de transparência? Pode ser também que busque apenas difundir o uso da criptomoeda do projeto ou tenha outro propósito que não se pode ainda ver. Seja como for, expandir a adesão a um protocolo por meio de uma campanha que explora a vulnerabilidade econômica dos pobres em países em desenvolvimento certamente não parece ético.

Pablo Ortellado

Um olho em Trump, outro na própria casa

O início do governo Trump causa incerteza, nervosismo e perplexidade no mundo. Não dá para saber o que será pirotecnia e o que será efetivamente implementado, mas há boas chances de os demais países terem de adaptar seus planos de voo à nova política americana. O Brasil poderá ser atingido também, embora não se saiba em que medida. De todo modo, Lula inevitavelmente terá de governar nos próximos dois anos de olho nas ações do trumpismo. Só que terá de adotar essa postura sem perder de vista que a lição de casa não pode ser esquecida em meio à turbulência externa.

Um bordão resume a estratégia que deveria ser adotada pelo governo brasileiro: um olho em Trump, outro na própria casa. Parece óbvio, porém, a avalanche de ameaças, factoides, ações cinematográficas, violência explícita e propostas de acordo que Trump fará ao mundo nos próximos meses será enorme. Isso tenderá a nublar a visão dos governantes pelo mundo, o que pode ocorrer igualmente com o presidente brasileiro.

Claro que será necessário estar muito atento, como nunca nos últimos 50 anos, à política externa americana. Será difícil se esconder completamente dos tentáculos de Trump. Não obstante, é preciso manter-se firme numa agenda mais ampla e profunda, de médio e longo prazo, relativa ao Brasil. É importante ressaltar isso num momento em que o governo Lula se perde em questões e debates de curto alcance, com duvidosos efeitos sobre o país e mesmo sobre o futuro político em 2026.

O fato é que a junção do efeito Trump com problemas de popularidade imediatos está tornando o governo Lula refém do curto prazo, das respostas rápidas a todos os problemas. É evidente que neste mundo do fast-food, tudo é visto como algo urgente e que deve ser solucionado instantaneamente.

As redes sociais acentuam isso, e o caso do Pix revelou como os eventos e a interpretação sobre eles podem ganhar uma amplitude e velocidade nunca vista antes por outras formas de civilização. Ao analisar o capitalismo do século XIX, Marx disse: tudo que é sólido desmancha no ar. Parece uma boa profecia, mas ele não tinha a menor ideia de como esse fenômeno seria muito mais impressionante no século XXI.

Para não ficar preso às falsas respostas de curto prazo, o governo Lula precisa ser mais estratégico e menos figadal. Quatro questões são essenciais para mudar esse padrão errático. A primeira é saber antecipar-se aos problemas, ter uma visão mais preventiva do que curativa. Isso envolve duas coisas. De um lado, acompanhar melhor a sociedade e os seus vários estratos, para entender o que aflige a sociedade.

O tema da “taxação do Pix” é falado por bolsonaristas nas redes sociais desde o início de 2023. Estavam esperando só uma oportunidade para cravar essa marca, mesmo que falsa, na gestão lulista. Não é possível que os principais decisores do Palácio do Planalto não estivessem acompanhando essa discussão.

Não basta apenas acompanhar a movimentação das opiniões e angústias da população. Para se ter um governado orientado pela prevenção, é fundamental ter um plano de voo até 2026, com uma lista das principais marcas e políticas que o governo quer implementar, que dialogue com um diagnóstico dos principais problemas do país. Dito de outra maneira, o governo Lula precisa saber quais são os problemas mais importantes do país e como ele quer combater, fazendo uma ponte disso com a visão da sociedade.

Aparentemente, o governo tem uma proposta muito fragmentada e nem sempre atualizada de políticas públicas frente aos problemas brasileiros desta terceira década do século XXI. Neste sentido, o diálogo com a sociedade e a melhor comunicação com ela são essenciais, todavia são insuficientes se não houver uma linha clara e coordenada de respostas para resolver os principais desafios do país.

Ao governo preventivo, baseado no diálogo entre as preocupações da sociedade com uma proposta consistente de políticas públicas, deve-se juntar um governo coordenado. Obviamente que é difícil coordenar um gabinete com uma coalizão tão extensa e heterogênea, com representação do PC do B ao União Brasil. Não há como escapar de alianças grandes e díspares para governar a nação.

Outros caminhos levariam a crises ou projetos autoritários. E se parece ruim esse multipartidarismo centrífugo, pode ser pior quando não há espaço para a negociação e só impera o veto e a polarização - o que tem acontecido em outras democracias pelo mundo.

A existência de tais dificuldades governativas torna ainda mais necessária a coordenação. Em problemas mais agudos, o governo deve ter uma única voz para cada questão, e que resulte de uma combinação prévia sobre o que deve ser dito e quem deve falar. Parece disfuncional ter um porta-voz único de tudo, pois questões diversas precisam ter pessoas diferentes liderando a resposta governamental.

Por exemplo, as iniciativas recentes de propor medidas de combate à inflação temporária dos alimentos envolveu falas desencontradas e propostas lançadas sem estarem maduras. A pessoa certa para liderar essa frente seria o ministro da Fazenda, que de forma entrosada com o restante do ministério decidiria quando, como e o que falar.

Somado ao governo preventivo e coordenado, deve-se ter um governo que saiba comunicar-se com os diferentes públicos. Daí que há problemas de comunicação com vários estratos da população e, de forma diversa, problemas de comunicação com os congressistas, com o mercado e com a mídia, tanto a tradicional como a da internet.

Há mais de uma estratégia comunicativa e é preciso ter uma diretriz para cada uma delas. Não é o caso simplesmente de se ter um super-homem para resolver todos esses distintos desafios, embora seja bom ter um bom chefe da comunicação. O que falta é um padrão para lidar com tais questões, pois do contrário tudo vira incêndio de curto prazo no campo comunicacional.

Antecipar-se, ser coordenado e ter um padrão comunicativo são três elementos que desembocam num último, o cerne daquilo que pode tirar o governo Lula da dinâmica equivocada do curto-prazismo: ter uma lição de casa clara e buscar sua resolução. Em outras palavras, é preciso definir quais são as questões prioritárias que devem ser a bússola até 2026, seja para implementação pelo Executivo, seja para aprovação no Congresso Nacional.

A noção de lição de casa tem um outro sentido importante: o aprendizado governamental como forma de melhoria das políticas necessárias ao país e à população passa por tais tarefas, de modo que não se pode perder muito tempo e recursos com outros temas e factoides. Esse ponto é importante porque o papel da oposição, especialmente a atual, que é mestre em criar agendas extemporâneas, é dispersar o governo, fazer com que ele fique tonto e corra para o lado errado. Neste momento, os bolsonaristas, mesmo não tendo uma visão estratégica de país, têm sido bem-sucedidos em desnortear a situação.

A resolução dos problemas internos do país será, em alguma medida, afetada pela política externa de Trump. Mas é preciso também aqui não cair na armadilha das respostas rápidas, fáceis e erradas. O governo Lula terá de ter muita paciência, parcimônia, diálogo amplo, boa comunicação e foco para não cair nas cascas de banana trumpistas. Mesmo com todos esses cuidados, e contando com uma diplomacia de excelência, há boas chances de que a política externa americana exija do Brasil adaptações de rota ou a busca de aliados para produzir uma resposta mais ampla contra o isolacionismo dos EUA.

A política externa agressiva e turbulenta de Trump será, na verdade, o maior teste à tradição diplomática brasileira e ao modelo lulista de política externa - altivo e ativo, como definem seus próceres. Está em jogo a capacidade de conversar com mais gente, de evitar conflitos e brigas o máximo possível, de buscar algum tipo de acordo com os EUA, para evitar o jogo de soma-zero, mesmo que não seja um ganha-ganha igualitário às duas partes. Provavelmente, o momento mais difícil será neste ano, porque em 2026 Trump terá a eleição legislativa interna, sempre difícil e com agenda mais local.

Nestas situações em que as ações de Trump forem mais duras e impactantes, e isso acontecerá não só com o Brasil, será mais fácil responder bem se o governo estiver seguindo as quatro máximas da política interna expostas anteriormente: um governo preventivo, coordenado, com padrão comunicativo e seguindo sua lição de casa a despeito das intempéries de curto prazo.

Independentemente do que faça Trump, o Brasil tem lições de casa na educação, na saúde, na segurança, na política econômica, no combate às desigualdades e pobreza, na infraestrutura e no meio ambiente que continuarão relevantes em si. Elas vão depender basicamente da qualidade da gestão e governança internas.

Neste sentido, vale citar aqui o recém-lançado “Anuário estadual de mudanças climáticas”, fruto de uma ampla parceria da sociedade civil e de governos subnacionais, que mostra a importância e a situação desse tema, apontando como resolvê-lo com formas governativas mais adequadas aos desafios do século XXI. Eis aqui uma lição de casa que o governo Lula não pode deixar de fazer, mesmo que os EUA tenham saído do Acordo de Paris. Afinal, nosso futuro como nação e planeta vai além de tudo que possa vir do trumpismo.

Um bordão resume a estratégia que deveria ser adotada pelo governo brasileiro: um olho em Trump, outro na própria casa. Parece óbvio, porém, a avalanche de ameaças, factoides, ações cinematográficas, violência explícita e propostas de acordo que Trump fará ao mundo nos próximos meses será enorme. Isso tenderá a nublar a visão dos governantes pelo mundo, o que pode ocorrer igualmente com o presidente brasileiro.

Claro que será necessário estar muito atento, como nunca nos últimos 50 anos, à política externa americana. Será difícil se esconder completamente dos tentáculos de Trump. Não obstante, é preciso manter-se firme numa agenda mais ampla e profunda, de médio e longo prazo, relativa ao Brasil. É importante ressaltar isso num momento em que o governo Lula se perde em questões e debates de curto alcance, com duvidosos efeitos sobre o país e mesmo sobre o futuro político em 2026.

O fato é que a junção do efeito Trump com problemas de popularidade imediatos está tornando o governo Lula refém do curto prazo, das respostas rápidas a todos os problemas. É evidente que neste mundo do fast-food, tudo é visto como algo urgente e que deve ser solucionado instantaneamente.

As redes sociais acentuam isso, e o caso do Pix revelou como os eventos e a interpretação sobre eles podem ganhar uma amplitude e velocidade nunca vista antes por outras formas de civilização. Ao analisar o capitalismo do século XIX, Marx disse: tudo que é sólido desmancha no ar. Parece uma boa profecia, mas ele não tinha a menor ideia de como esse fenômeno seria muito mais impressionante no século XXI.

Para não ficar preso às falsas respostas de curto prazo, o governo Lula precisa ser mais estratégico e menos figadal. Quatro questões são essenciais para mudar esse padrão errático. A primeira é saber antecipar-se aos problemas, ter uma visão mais preventiva do que curativa. Isso envolve duas coisas. De um lado, acompanhar melhor a sociedade e os seus vários estratos, para entender o que aflige a sociedade.

O tema da “taxação do Pix” é falado por bolsonaristas nas redes sociais desde o início de 2023. Estavam esperando só uma oportunidade para cravar essa marca, mesmo que falsa, na gestão lulista. Não é possível que os principais decisores do Palácio do Planalto não estivessem acompanhando essa discussão.

Não basta apenas acompanhar a movimentação das opiniões e angústias da população. Para se ter um governado orientado pela prevenção, é fundamental ter um plano de voo até 2026, com uma lista das principais marcas e políticas que o governo quer implementar, que dialogue com um diagnóstico dos principais problemas do país. Dito de outra maneira, o governo Lula precisa saber quais são os problemas mais importantes do país e como ele quer combater, fazendo uma ponte disso com a visão da sociedade.

Aparentemente, o governo tem uma proposta muito fragmentada e nem sempre atualizada de políticas públicas frente aos problemas brasileiros desta terceira década do século XXI. Neste sentido, o diálogo com a sociedade e a melhor comunicação com ela são essenciais, todavia são insuficientes se não houver uma linha clara e coordenada de respostas para resolver os principais desafios do país.

Ao governo preventivo, baseado no diálogo entre as preocupações da sociedade com uma proposta consistente de políticas públicas, deve-se juntar um governo coordenado. Obviamente que é difícil coordenar um gabinete com uma coalizão tão extensa e heterogênea, com representação do PC do B ao União Brasil. Não há como escapar de alianças grandes e díspares para governar a nação.

Outros caminhos levariam a crises ou projetos autoritários. E se parece ruim esse multipartidarismo centrífugo, pode ser pior quando não há espaço para a negociação e só impera o veto e a polarização - o que tem acontecido em outras democracias pelo mundo.

A existência de tais dificuldades governativas torna ainda mais necessária a coordenação. Em problemas mais agudos, o governo deve ter uma única voz para cada questão, e que resulte de uma combinação prévia sobre o que deve ser dito e quem deve falar. Parece disfuncional ter um porta-voz único de tudo, pois questões diversas precisam ter pessoas diferentes liderando a resposta governamental.

Por exemplo, as iniciativas recentes de propor medidas de combate à inflação temporária dos alimentos envolveu falas desencontradas e propostas lançadas sem estarem maduras. A pessoa certa para liderar essa frente seria o ministro da Fazenda, que de forma entrosada com o restante do ministério decidiria quando, como e o que falar.

Somado ao governo preventivo e coordenado, deve-se ter um governo que saiba comunicar-se com os diferentes públicos. Daí que há problemas de comunicação com vários estratos da população e, de forma diversa, problemas de comunicação com os congressistas, com o mercado e com a mídia, tanto a tradicional como a da internet.

Há mais de uma estratégia comunicativa e é preciso ter uma diretriz para cada uma delas. Não é o caso simplesmente de se ter um super-homem para resolver todos esses distintos desafios, embora seja bom ter um bom chefe da comunicação. O que falta é um padrão para lidar com tais questões, pois do contrário tudo vira incêndio de curto prazo no campo comunicacional.

Antecipar-se, ser coordenado e ter um padrão comunicativo são três elementos que desembocam num último, o cerne daquilo que pode tirar o governo Lula da dinâmica equivocada do curto-prazismo: ter uma lição de casa clara e buscar sua resolução. Em outras palavras, é preciso definir quais são as questões prioritárias que devem ser a bússola até 2026, seja para implementação pelo Executivo, seja para aprovação no Congresso Nacional.

A noção de lição de casa tem um outro sentido importante: o aprendizado governamental como forma de melhoria das políticas necessárias ao país e à população passa por tais tarefas, de modo que não se pode perder muito tempo e recursos com outros temas e factoides. Esse ponto é importante porque o papel da oposição, especialmente a atual, que é mestre em criar agendas extemporâneas, é dispersar o governo, fazer com que ele fique tonto e corra para o lado errado. Neste momento, os bolsonaristas, mesmo não tendo uma visão estratégica de país, têm sido bem-sucedidos em desnortear a situação.

A resolução dos problemas internos do país será, em alguma medida, afetada pela política externa de Trump. Mas é preciso também aqui não cair na armadilha das respostas rápidas, fáceis e erradas. O governo Lula terá de ter muita paciência, parcimônia, diálogo amplo, boa comunicação e foco para não cair nas cascas de banana trumpistas. Mesmo com todos esses cuidados, e contando com uma diplomacia de excelência, há boas chances de que a política externa americana exija do Brasil adaptações de rota ou a busca de aliados para produzir uma resposta mais ampla contra o isolacionismo dos EUA.

A política externa agressiva e turbulenta de Trump será, na verdade, o maior teste à tradição diplomática brasileira e ao modelo lulista de política externa - altivo e ativo, como definem seus próceres. Está em jogo a capacidade de conversar com mais gente, de evitar conflitos e brigas o máximo possível, de buscar algum tipo de acordo com os EUA, para evitar o jogo de soma-zero, mesmo que não seja um ganha-ganha igualitário às duas partes. Provavelmente, o momento mais difícil será neste ano, porque em 2026 Trump terá a eleição legislativa interna, sempre difícil e com agenda mais local.

Nestas situações em que as ações de Trump forem mais duras e impactantes, e isso acontecerá não só com o Brasil, será mais fácil responder bem se o governo estiver seguindo as quatro máximas da política interna expostas anteriormente: um governo preventivo, coordenado, com padrão comunicativo e seguindo sua lição de casa a despeito das intempéries de curto prazo.

Independentemente do que faça Trump, o Brasil tem lições de casa na educação, na saúde, na segurança, na política econômica, no combate às desigualdades e pobreza, na infraestrutura e no meio ambiente que continuarão relevantes em si. Elas vão depender basicamente da qualidade da gestão e governança internas.

Neste sentido, vale citar aqui o recém-lançado “Anuário estadual de mudanças climáticas”, fruto de uma ampla parceria da sociedade civil e de governos subnacionais, que mostra a importância e a situação desse tema, apontando como resolvê-lo com formas governativas mais adequadas aos desafios do século XXI. Eis aqui uma lição de casa que o governo Lula não pode deixar de fazer, mesmo que os EUA tenham saído do Acordo de Paris. Afinal, nosso futuro como nação e planeta vai além de tudo que possa vir do trumpismo.

O outro Brasil que vem aí

Eu ouço as vozes

eu vejo as cores

eu sinto os passos

de outro Brasil que vem aí

mais tropical

mais fraternal

mais brasileiro.

O mapa desse Brasil em vez das cores dos Estados

terá as cores das produções e dos trabalhos.

Os homens desse Brasil em vez das cores das três raças

terão as cores das profissões e regiões.

As mulheres do Brasil em vez das cores boreais

terão as cores variamente tropicais.

Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil,

todo brasileiro e não apenas o bacharel ou o doutor

o preto, o pardo, o roxo e não apenas o branco e o semibranco.

Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil

lenhador

lavrador

pescador

vaqueiro

marinheiro

funileiro

carpinteiro

contanto que seja digno do governo do Brasil

que tenha olhos para ver pelo Brasil,

ouvidos para ouvir pelo Brasil

coragem de morrer pelo Brasil

ânimo de viver pelo Brasil

mãos para agir pelo Brasil

mãos de escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos Brasis

mãos de engenheiro que lidem com ingresias e tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil

mãos sem anéis (que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar).

mãos livres

mãos criadoras

mãos fraternais de todas as cores

mãos desiguais que trabalham por um Brasil sem Azeredos,

sem Irineus

sem Maurícios de Lacerda.

Sem mãos de jogadores

nem de especuladores nem de mistificadores.

Mãos todas de trabalhadores,

pretas, brancas, pardas, roxas, morenas,

de artistas

de escritores

de operários

de lavradores

de pastores

de mães criando filhos

de pais ensinando meninos

de padres benzendo afilhados

de mestres guiando aprendizes

de irmãos ajudando irmãos mais moços

de lavadeiras lavando

de pedreiros edificando

de doutores curando

de cozinheiras cozinhando

de vaqueiros tirando leite de vacas chamadas comadres dos homens.

Mãos brasileiras

brancas, morenas, pretas, pardas, roxas

tropicais

sindicais

fraternais.

Eu ouço as vozes

eu vejo as cores

eu sinto os passos

desse Brasil que vem aí.

Gilberto Freyre

eu vejo as cores

eu sinto os passos

de outro Brasil que vem aí

mais tropical

mais fraternal

mais brasileiro.

O mapa desse Brasil em vez das cores dos Estados

terá as cores das produções e dos trabalhos.

Os homens desse Brasil em vez das cores das três raças

terão as cores das profissões e regiões.

As mulheres do Brasil em vez das cores boreais

terão as cores variamente tropicais.

Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil,

todo brasileiro e não apenas o bacharel ou o doutor

o preto, o pardo, o roxo e não apenas o branco e o semibranco.

Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil

lenhador

lavrador

pescador

vaqueiro

marinheiro

funileiro

carpinteiro

contanto que seja digno do governo do Brasil

que tenha olhos para ver pelo Brasil,

ouvidos para ouvir pelo Brasil

coragem de morrer pelo Brasil

ânimo de viver pelo Brasil

mãos para agir pelo Brasil

mãos de escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos Brasis

mãos de engenheiro que lidem com ingresias e tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil

mãos sem anéis (que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar).

mãos livres

mãos criadoras

mãos fraternais de todas as cores

mãos desiguais que trabalham por um Brasil sem Azeredos,

sem Irineus

sem Maurícios de Lacerda.

Sem mãos de jogadores

nem de especuladores nem de mistificadores.

Mãos todas de trabalhadores,

pretas, brancas, pardas, roxas, morenas,

de artistas

de escritores

de operários

de lavradores

de pastores

de mães criando filhos

de pais ensinando meninos

de padres benzendo afilhados

de mestres guiando aprendizes

de irmãos ajudando irmãos mais moços

de lavadeiras lavando

de pedreiros edificando

de doutores curando

de cozinheiras cozinhando

de vaqueiros tirando leite de vacas chamadas comadres dos homens.

Mãos brasileiras

brancas, morenas, pretas, pardas, roxas

tropicais

sindicais

fraternais.

Eu ouço as vozes

eu vejo as cores

eu sinto os passos

desse Brasil que vem aí.

Gilberto Freyre

A inutilidade dos muros

A pequena cidade de Aguas Blancas, na província de Salta, Argentina, fronteira com a Bolívia, colocou a América do Sul no mapa das divisões tribais quando decidiu construir um muro para marcar sua fronteira com o vizinho naquela região andina. Explico melhor: o mundo vem sendo dividido por muros desde priscas eras, com objetivo de cada grupo, ou tribo, preservar tradições, comércio e vantagens comparativas em relação aos vizinhos.

A iniciativa dos vizinhos parece ridícula, porque a construção é, na realidade, uma cerca de arame farpado com 200 metros de comprimento, numa área muito maior que pode ser violada a pé para quem quiser caminhar um pouco mais. Vale, contudo, como registro de um tempo de impossibilidade de convivência pacífica com quem pensa ou age diferente. Ou simplesmente é mais pobre. Trata-se de mensagem de apoio do mundo subdesenvolvido para o grande irmão Donald Trump.

Eles só querem latinos para fazer a colheita de frutas na Flórida e na Califórnia, limpar residências, cortar grama ou cuidar de crianças. Qualquer ameaça além disso, termina com pés e mãos amarrados por algemas em avião militar que despeja o intruso no porto de origem. É a democracia do grande irmão, o que tem a força. A estupidez do novo presidente dos Estados Unidos não é original.

O muro na fronteira de Israel com a Cisjordânia, ou aquele que cerca e envolve Gaza, está entre os mais intimidadores do mundo. Ele é assustador não apenas por seu tamanho, pelo concreto e aço utilizados, mas pelo que representa. São povos condenados à separação por incompetência da diplomacia dos homens. Interesses subalternos, egoísmo, religiosidade extremada ou nacionalismo pouco inteligente justificam as cercas. A recente guerra demonstra que os muros servem apenas para serem ultrapassados. Pelos dois lados. Não separam nada. Os dois lados perderam soldados, civis, crianças, velhos e esperanças. A paz é precária, no aguardo, apenas, de um novo conflito.

Atravessar o Muro de Berlim, quando dividia a antiga capital alemã, que, por sua vez, ficava integralmente dentro do setor soviético, não era agradável. Soldados nada amistosos verificavam documentos, enquanto outro grupo obrigava a trocar dinheiro em um câmbio artificial caríssimo. Eram duas Alemanhas, separadas por um formidável muro de concreto, com mais de 180 quilômetros de comprimento.

Começou a ser construído em agosto de 1961, quando o Exército da Alemanha Oriental iniciou o cerco de Berlim. As autoridades, de um lado, chamaram o muro de Proteção Antifascista. Do outro lado, ganhou o apelido de Muro da Vergonha. Em menos de uma década, ele foi concluído, com torres de vigia, cercas elétricas, cães, campos de tiro, e centenas de guardas armados.

No lado oriental, as pessoas eram proibidas de se aproximar dele, mas do outro lado era possível percorrer as ruas que terminavam na parede de concreto. Em alguns trechos, havia mensagens como "pule o muro e ingresse no partido". Ou "atenção: área de treinamento de salto em altura da Alemanha Oriental." O objetivo do muro em Berlim era impedir que as pessoas deixassem o paraíso comunista. O muro nos Estados Unidos é projetado para impedir que pobres desfrutem do paraíso capitalista.

Quando Gorbachev lançou suas ideias de "perestroika", os controles se afrouxaram. No final da primavera de 1989, os alemães começaram a passar férias na Hungria, que pouco depois abriu sua fronteira com a Áustria. Daí por diante, a corrente humana aumentou e a pressão popular derrubou o muro no final daquele ano. O povo desmanchou o concreto e cantou hinos de independência. Um grupo de jovens viajou num pequeno e barulhento Trabant até Paris, onde foi recepcionado pelos franceses, engasgando, na avenida Champ-Élysées. Uma farra.

Há outros exemplos de muros na África, na Ásia e até em cidades antigas que eram usualmente muradas. Os portugueses levaram um susto ao chegar ao Benim, 1485, e encontrar uma cidade murada maior que Lisboa, com muros de 20 metros de altura e fossos excepcionalmente profundos, todos vigiados. Claro que ao homem, chamado civilizado, branco, coube a tarefa de destruir o que havia sido a conquista civilizatória daquele povo. Os muros não servem para nada, nem para conquistadores, nem para conquistados.

André Gustavo Stumpf

A iniciativa dos vizinhos parece ridícula, porque a construção é, na realidade, uma cerca de arame farpado com 200 metros de comprimento, numa área muito maior que pode ser violada a pé para quem quiser caminhar um pouco mais. Vale, contudo, como registro de um tempo de impossibilidade de convivência pacífica com quem pensa ou age diferente. Ou simplesmente é mais pobre. Trata-se de mensagem de apoio do mundo subdesenvolvido para o grande irmão Donald Trump.

Um dos mais antigos muros de que se têm notícia é a Muralha da China, com 21 mil quilômetros. É a metade da circunferência da Terra. Levou mais de um século para ser concluído. Seu objetivo era defender as dinastias chinesas de invasões dos mongóis. Não deu certo. Se colocada nos Estados Unidos, a Muralha da China poderia fazer três linhas paralelas de muro ligando a costa leste à oeste. Mas os norte-americanos já construíram um muro para chamar de seu, que os separa dos mexicanos e dos latino-americanos em geral no sul do Texas, na fronteira com Tijuana.

Eles só querem latinos para fazer a colheita de frutas na Flórida e na Califórnia, limpar residências, cortar grama ou cuidar de crianças. Qualquer ameaça além disso, termina com pés e mãos amarrados por algemas em avião militar que despeja o intruso no porto de origem. É a democracia do grande irmão, o que tem a força. A estupidez do novo presidente dos Estados Unidos não é original.

O muro na fronteira de Israel com a Cisjordânia, ou aquele que cerca e envolve Gaza, está entre os mais intimidadores do mundo. Ele é assustador não apenas por seu tamanho, pelo concreto e aço utilizados, mas pelo que representa. São povos condenados à separação por incompetência da diplomacia dos homens. Interesses subalternos, egoísmo, religiosidade extremada ou nacionalismo pouco inteligente justificam as cercas. A recente guerra demonstra que os muros servem apenas para serem ultrapassados. Pelos dois lados. Não separam nada. Os dois lados perderam soldados, civis, crianças, velhos e esperanças. A paz é precária, no aguardo, apenas, de um novo conflito.

Atravessar o Muro de Berlim, quando dividia a antiga capital alemã, que, por sua vez, ficava integralmente dentro do setor soviético, não era agradável. Soldados nada amistosos verificavam documentos, enquanto outro grupo obrigava a trocar dinheiro em um câmbio artificial caríssimo. Eram duas Alemanhas, separadas por um formidável muro de concreto, com mais de 180 quilômetros de comprimento.

Começou a ser construído em agosto de 1961, quando o Exército da Alemanha Oriental iniciou o cerco de Berlim. As autoridades, de um lado, chamaram o muro de Proteção Antifascista. Do outro lado, ganhou o apelido de Muro da Vergonha. Em menos de uma década, ele foi concluído, com torres de vigia, cercas elétricas, cães, campos de tiro, e centenas de guardas armados.

No lado oriental, as pessoas eram proibidas de se aproximar dele, mas do outro lado era possível percorrer as ruas que terminavam na parede de concreto. Em alguns trechos, havia mensagens como "pule o muro e ingresse no partido". Ou "atenção: área de treinamento de salto em altura da Alemanha Oriental." O objetivo do muro em Berlim era impedir que as pessoas deixassem o paraíso comunista. O muro nos Estados Unidos é projetado para impedir que pobres desfrutem do paraíso capitalista.

Quando Gorbachev lançou suas ideias de "perestroika", os controles se afrouxaram. No final da primavera de 1989, os alemães começaram a passar férias na Hungria, que pouco depois abriu sua fronteira com a Áustria. Daí por diante, a corrente humana aumentou e a pressão popular derrubou o muro no final daquele ano. O povo desmanchou o concreto e cantou hinos de independência. Um grupo de jovens viajou num pequeno e barulhento Trabant até Paris, onde foi recepcionado pelos franceses, engasgando, na avenida Champ-Élysées. Uma farra.

Há outros exemplos de muros na África, na Ásia e até em cidades antigas que eram usualmente muradas. Os portugueses levaram um susto ao chegar ao Benim, 1485, e encontrar uma cidade murada maior que Lisboa, com muros de 20 metros de altura e fossos excepcionalmente profundos, todos vigiados. Claro que ao homem, chamado civilizado, branco, coube a tarefa de destruir o que havia sido a conquista civilizatória daquele povo. Os muros não servem para nada, nem para conquistadores, nem para conquistados.

André Gustavo Stumpf

Assinar:

Comentários (Atom)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2024/9/d/7mNFVNRkixeRUmnFkOzg/105093837-files-this-illustration-photograph-taken-with-a-macro-lens-shows-an-openai-logo-reverse.jpg)