terça-feira, 29 de agosto de 2017

Trocar o poder de dono

Fundo Especial de Financiamento da Democracia?! “Fundo” e “democracia” são conceitos mutuamente excludentes. “Representação” é o nome do jogo e representação é identificacão, o único caminho para a responsabilização. Um “fundo” não é ninguém. Apaga as individualidades. A antítese da representação. Desliga o fio terra do “sistema”. O poder sobe um degrau e passa a emanar diretamente dos caciques. Nós num mundo, eles no outro. Nenhuma relação de dependência.

Cada tostão desses R$ 3 bi e 600, ou seja lá a quantos eles forem reduzidos depois que tirarem o bode da sala, irá direto para os donos dos partidos que decidirão exatamente como quiserem quem pode ou não aparecer na urna e quanto cada escolhido vai ter para gastar com sua candidatura. Esse é o problema real. A ditadura dos caciques. Se não elegêssemos nenhum dos políticos que estão aí teríamos, de qualquer maneira, de eleger os que só entraram no páreo por se terem composto com eles.

É preciso matar essas serpentes no ovo. Devolver o poder às bases. A incubadora de caciques é o Fundo Partidário, o filhote temporão do Imposto Sindical. Os donos de partidos entram no jogo só porque o ato de entrar no jogo já lhes põe uma bolada direto no bolso e mais um tempinho de TV “gratuito” para ser vendido a quem já é cacique ha mais tempo. “Dá-se dinheiro“. Entre “partidos” já criados e os que aguardam na fila 102, por enquanto, atenderam esse apelo insidioso que vem lá do getulismo. É como o sindicalismo pelego. É como o trabalhismo de achaque: “Traia, minta, falseie que o governo garante”. Impossível não acabar no desastre em que está acabando.

Não ha desbaste tópico capaz de limpar o que começa assim. Tem de arrancar o mal pela raiz se quisermos pensar em voltar para dentro do mundo. Só que está tudo amarrado. O acumpliciamento que se impõe como ato inaugural de toda carreira política, na hipótese menos ruim, torna impotente quem tiver pago esse preço por falta de alternativa e esteja disposto a resistir ao sistema. Torna todo mundo denunciável pelo simples fato de estar lá.

Olhando só para trás não há saída disso. Por isso todo o barulho que se faz é para que se olhe só para tras. É preciso abrir uma saída para a frente. Um novo contrato que se possa assinar com resgate a curto prazo. O Brasil está enredado numa confusão básica de conceitos e quanto mais se debate mais enredado fica. “Corrupção” é uma palavra que induz a erro porque pressupõe alguma coisa que antes estava íntegra e estragou-se quando a verdade histórica é que isso que chamamos de “corrupção” não é o desvio, é o padrão da espécie. Nunca houve o “bom selvagem”. Submeter o outro pela força e alimentar-se dele é como é na selva. Chegou até aqui quem melhor fez isso. E o estado não é senão a força ancestral para subjugar o outro organizada para ser exercida mais avassaladoramente sobre mais gente e por mais tempo. Foi assim que ele nasceu. Foi para isso que foi inventado. É isso que ele continua fazendo aqui.

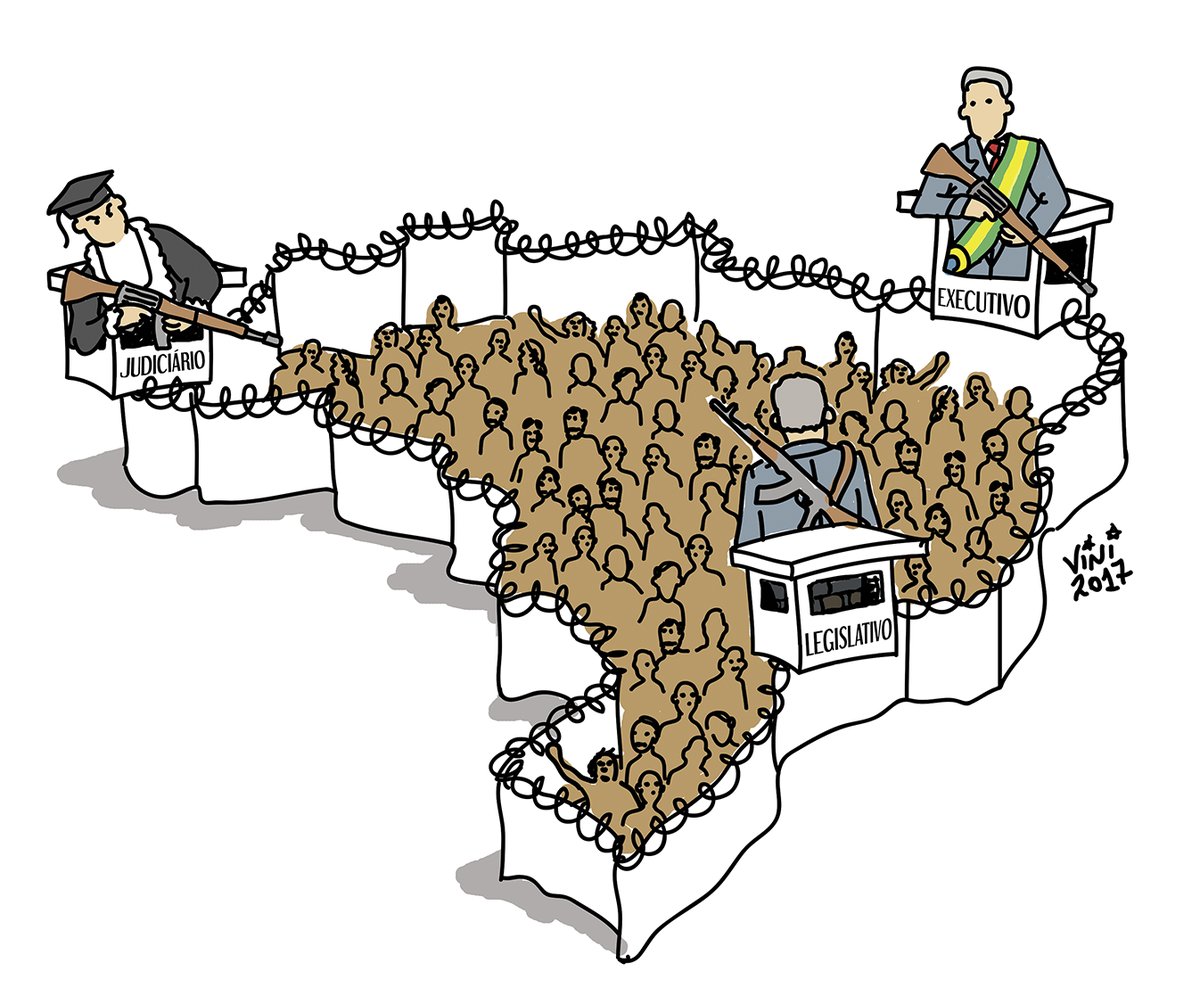

O estado brasileiro é a fronteira do privilégio. Quem está dentro tem, quem está fora não tem. A democracia é que é o antídoto. O artifício criado para desviar o estado do padrão natural ao qual ele retorna a menos que haja uma pressão constante em sentido contrário.

“Todo o poder emana do povo“? Aonde, cara-pálida? Todo o poder tem de passar a emanar do povo. Esse descalabro todo não é mais que deficit de democracia. O problema é que não ha memória dela entre nós. O Brasil só conhece déspotas ignorantes e déspotas esclarecidos. As pessoas não sabem exprimir mas essa apatia tem causa. Dentro e fora da política, protagonistas ou “especialistas”, quem pede mais pede o “mais ou menos”, o “semi”, o “misto”…

Não existe meia democracia! Ou entregamos o poder ao povo, o que não dá para fazer pela metade, ou ele continuará sendo dos bandidos. É simples assim.

A Lava-Jato é o pé enfiado na porta que se entreabriu do crime entrincheirado no estado. Manter mais que duas instâncias de julgamento leva diretamente para onde isso nos trouxe. 28.220 assassinados nos primeiros seis meses deste ano na ponta ensanguentada, e o que Curitiba tem mostrado e Brasília reconfirmado na ponta enlameada da impunidade. Não haverá remissão sem esse freio.

Mas a Lava-Jato só alcança o produto. Para cuidar da fábrica é preciso mudar o país de dono. A receita é velha e infalível. Para quebrar o poder dos caciques, eleições primárias diretas. Para baixar o custo da participação e amarrar representantes a representados, voto distrital puro. Para submeter uns à vontade dos outros, “recall”. Para ter a lei a nosso favor, referendo dos atos dos legislativos.

E para que nada disso vire golpismo, federalismo. A cada distrito o seu representante. A cada município tudo que pode ser feito num só município (as obras, a educação, a segurança publica, os impostos para esses serviços). Aos estados só o que envolver mais de um município. À União só o que não puder ser resolvido pelos outros dois.

É infalível. Com cada um cuidando da sua casa a roubalheira cai a zero. Você fica à prova de Trump. O erro passa a se chamar experiência.

Essa nossa crise permanente é filha do “direito adquirivel”. É o privilégio que requer o imobilismo. A vida não. Na meritocracia erro é valor. Você erra, volta, erra de novo, até acertar, e isso não te mata.

A única “cláusula pétrea” deveria ser a que proibe todo tipo de petrificação. Enquanto restar aberta uma única porta para o privilégio o país inteiro entrará na fila, uns comprando, outros vendendo, o resto sangrando. Ladrões, “concurseiros” e escravos. Não ha como evitar. Sem o direito de corrigir cada erro assim que percebido, seremos 210 milhões na mão dos 513, os 513 na mão dos 11, e a Venezuela pairando no horizonte.

Primárias, voto distrital puro, “recall”, referendo. Trocar o poder de dono é a reforma que abre as portas a todas as outras; a revolução em conta gotas, sem sangue e sem dor.

Cada tostão desses R$ 3 bi e 600, ou seja lá a quantos eles forem reduzidos depois que tirarem o bode da sala, irá direto para os donos dos partidos que decidirão exatamente como quiserem quem pode ou não aparecer na urna e quanto cada escolhido vai ter para gastar com sua candidatura. Esse é o problema real. A ditadura dos caciques. Se não elegêssemos nenhum dos políticos que estão aí teríamos, de qualquer maneira, de eleger os que só entraram no páreo por se terem composto com eles.

Não ha desbaste tópico capaz de limpar o que começa assim. Tem de arrancar o mal pela raiz se quisermos pensar em voltar para dentro do mundo. Só que está tudo amarrado. O acumpliciamento que se impõe como ato inaugural de toda carreira política, na hipótese menos ruim, torna impotente quem tiver pago esse preço por falta de alternativa e esteja disposto a resistir ao sistema. Torna todo mundo denunciável pelo simples fato de estar lá.

Olhando só para trás não há saída disso. Por isso todo o barulho que se faz é para que se olhe só para tras. É preciso abrir uma saída para a frente. Um novo contrato que se possa assinar com resgate a curto prazo. O Brasil está enredado numa confusão básica de conceitos e quanto mais se debate mais enredado fica. “Corrupção” é uma palavra que induz a erro porque pressupõe alguma coisa que antes estava íntegra e estragou-se quando a verdade histórica é que isso que chamamos de “corrupção” não é o desvio, é o padrão da espécie. Nunca houve o “bom selvagem”. Submeter o outro pela força e alimentar-se dele é como é na selva. Chegou até aqui quem melhor fez isso. E o estado não é senão a força ancestral para subjugar o outro organizada para ser exercida mais avassaladoramente sobre mais gente e por mais tempo. Foi assim que ele nasceu. Foi para isso que foi inventado. É isso que ele continua fazendo aqui.

O estado brasileiro é a fronteira do privilégio. Quem está dentro tem, quem está fora não tem. A democracia é que é o antídoto. O artifício criado para desviar o estado do padrão natural ao qual ele retorna a menos que haja uma pressão constante em sentido contrário.

“Todo o poder emana do povo“? Aonde, cara-pálida? Todo o poder tem de passar a emanar do povo. Esse descalabro todo não é mais que deficit de democracia. O problema é que não ha memória dela entre nós. O Brasil só conhece déspotas ignorantes e déspotas esclarecidos. As pessoas não sabem exprimir mas essa apatia tem causa. Dentro e fora da política, protagonistas ou “especialistas”, quem pede mais pede o “mais ou menos”, o “semi”, o “misto”…

Não existe meia democracia! Ou entregamos o poder ao povo, o que não dá para fazer pela metade, ou ele continuará sendo dos bandidos. É simples assim.

A Lava-Jato é o pé enfiado na porta que se entreabriu do crime entrincheirado no estado. Manter mais que duas instâncias de julgamento leva diretamente para onde isso nos trouxe. 28.220 assassinados nos primeiros seis meses deste ano na ponta ensanguentada, e o que Curitiba tem mostrado e Brasília reconfirmado na ponta enlameada da impunidade. Não haverá remissão sem esse freio.

Mas a Lava-Jato só alcança o produto. Para cuidar da fábrica é preciso mudar o país de dono. A receita é velha e infalível. Para quebrar o poder dos caciques, eleições primárias diretas. Para baixar o custo da participação e amarrar representantes a representados, voto distrital puro. Para submeter uns à vontade dos outros, “recall”. Para ter a lei a nosso favor, referendo dos atos dos legislativos.

E para que nada disso vire golpismo, federalismo. A cada distrito o seu representante. A cada município tudo que pode ser feito num só município (as obras, a educação, a segurança publica, os impostos para esses serviços). Aos estados só o que envolver mais de um município. À União só o que não puder ser resolvido pelos outros dois.

É infalível. Com cada um cuidando da sua casa a roubalheira cai a zero. Você fica à prova de Trump. O erro passa a se chamar experiência.

Essa nossa crise permanente é filha do “direito adquirivel”. É o privilégio que requer o imobilismo. A vida não. Na meritocracia erro é valor. Você erra, volta, erra de novo, até acertar, e isso não te mata.

A única “cláusula pétrea” deveria ser a que proibe todo tipo de petrificação. Enquanto restar aberta uma única porta para o privilégio o país inteiro entrará na fila, uns comprando, outros vendendo, o resto sangrando. Ladrões, “concurseiros” e escravos. Não ha como evitar. Sem o direito de corrigir cada erro assim que percebido, seremos 210 milhões na mão dos 513, os 513 na mão dos 11, e a Venezuela pairando no horizonte.

Primárias, voto distrital puro, “recall”, referendo. Trocar o poder de dono é a reforma que abre as portas a todas as outras; a revolução em conta gotas, sem sangue e sem dor.

Capitalismo de cooptação

Um dos dramas da deseducação neste país está encenado na histórica ausência de debate sobre o tamanho — sobre o papel — do Estado. Como se não pudesse haver outro que não este, onipresente. A alternativa sendo o medo — a velha ameaça de alienação do patrimônio nacional já alienado por patriotas como Dilma Rousseff.

Dessa desinformação, ergue-se um Lula. Nessa desinformação, parasita-se um Paulo Roberto Costa. Só nessa desinformação é possível um Sergio Machado — um Aldemir Bendine. Foi como refém dessa desinformação que Geraldo Alckmin se fantasiou de Banco do Brasil e Caixa — com medo de perder os votos que, afinal, perderia.

Sob essa desinformação, afogam-se conceitos, aterram-se detalhes, interditam-se soluções integrais. Daí que, no Brasil, privatização nunca seja exatamente privatização. São concessões à exploração privada, diluições de ativos da União, aquisições subsidiadas por bancos de fomento ou asseguradas pela adesão de fundos de pensão — operações em que o Estado resta como sócio, geralmente com poder de veto administrativo.

É do que se trata, mais uma vez, o pacote de intenções anunciado na semana passada pelo governo federal, conjunto em que se destaca a pretensão de diminuir a posse estatal sobre a Eletrobras — um dos mamutes em cujo couro a corrupção vai longamente trepada.

Não será privatização — esclareça-se. Mas será um avanço. O avanço possível, sem convicção, a um país doente como este, em que se pragueja contra o capitalismo sem que capitalismo jamais tenha havido aqui — senão aquele, desprovido de concorrência, cujas estrelas só podem ser os empreendimentos de Eike Batista e Joesley Batista.

Sim, capitalismo de Estado — o dos campeões nacionais. Mais precisamente, capitalismo de cooptação: aquele, para escolhidos, cujos mecanismos de ação conjugam as variáveis do aliciamento e os méritos são debulhados do compadrio; aquele em que não há sócios, mas cúmplices — padrinhos e apadrinhados.

A falta de convicção sobre a saúde derivada do enxugamento do Estado é um problema relevante. Porque mesmo canalhas têm dificuldade em defender aquilo em que não acreditam. E os governos brasileiros, todos, não acreditam. Assim, só se desfazem de nacos do gigantismo sob seu controle para garantir o cumprimento da meta do déficit etc. Nunca como decorrência de uma visão sobre o Estado, de um programa para o corpo da administração pública. Há, pois, soluções circunstanciais, puxadinhas — que, claro, alimentam a oposição de petismos e outros sanguessugas. Não escolhas racionais, em longo prazo — que seriam também educativas.

Duas consequências dessa falta de convicção são especialmente deseducadoras: a pressa e a comunicação sofrível. A primeira se ilustra na forma açodada como o governo informou seu propósito: o de conceder, por exemplo, novos aeroportos à exploração privada — decisão excelente, para a qual já existe experiência bem-sucedida. No entanto, como se a Infraero fosse paixão nacional, parecia uma traição, algo clandestino, a ocorrer em emboscada — fato a ser logo consumado, porque do qual se envergonhar. E não há outra maneira de comunicar senão a pior quando o que se faz é apreendido como vergonhoso.

É inacreditável que — em 2017 — governantes ainda tenham medo de falar em privatização e, quando obrigados pelo orçamento, façam-no tão mal. Mais um sinal de que leem porcamente o tabuleiro político-eleitoral; porque só a um parvo pode ter escapado que os anúncios feitos pelo governo foram, pela primeira vez na história brasileira, bem recebidos pela sociedade — e que mesmo os esperados protestos de petistas e outros mamadores pouco ecoaram fora de seus currais.

Essa é a mais importante mudança na percepção popular sobre a atividade pública havida no Brasil desde o fim do regime militar: uma população difusamente conservadora que — confrontada às evidências de assalto a estatais — parece desenvolver uma compreensão liberal prática, objetiva, sobre os riscos inerentes à dimensão do Estado. Que, em suma, quanto menor seja, menos roubado será.

A Lava-Jato não terá prestado serviço mais civilizador do que o de exibir, com materialidade, aquilo, por exemplo, de que foi feita a Petrobras: uma empresa desviada para, mais que enriquecimentos pessoais, sustentar economicamente um projeto de poder.

Não se trata, portanto, de súbito compromisso popular com o Estado mínimo; nem da compreensão de que a economia funciona melhor sob gestão privada. Não. Mas de que o tamanho do Estado é o tamanho da corrupção; de que o problema não está na administração de estatais, que pode ser ruim ou muito ruim a depender do governante, mas das possibilidades que oferecem, por sua própria natureza, à corrupção.

Esse entendimento será a novidade temática para as eleições de 2018. Faltam, contudo, candidatos que o decodifiquem e o transformem em linguagem — algo para o que será preciso mais inteligência do que coragem. Há votos aí. Há também lógica a explicá-los: como defender incondicionalmente a existência de estatais, escudadas em patrimônio nacional, se os guerreiros que manejam esse discurso nacionalista são os senhores feudais que as loteiam entre piratas aliados?

Há votos aí.

Carlos Andreazza

Dessa desinformação, ergue-se um Lula. Nessa desinformação, parasita-se um Paulo Roberto Costa. Só nessa desinformação é possível um Sergio Machado — um Aldemir Bendine. Foi como refém dessa desinformação que Geraldo Alckmin se fantasiou de Banco do Brasil e Caixa — com medo de perder os votos que, afinal, perderia.

Sob essa desinformação, afogam-se conceitos, aterram-se detalhes, interditam-se soluções integrais. Daí que, no Brasil, privatização nunca seja exatamente privatização. São concessões à exploração privada, diluições de ativos da União, aquisições subsidiadas por bancos de fomento ou asseguradas pela adesão de fundos de pensão — operações em que o Estado resta como sócio, geralmente com poder de veto administrativo.

É do que se trata, mais uma vez, o pacote de intenções anunciado na semana passada pelo governo federal, conjunto em que se destaca a pretensão de diminuir a posse estatal sobre a Eletrobras — um dos mamutes em cujo couro a corrupção vai longamente trepada.

Não será privatização — esclareça-se. Mas será um avanço. O avanço possível, sem convicção, a um país doente como este, em que se pragueja contra o capitalismo sem que capitalismo jamais tenha havido aqui — senão aquele, desprovido de concorrência, cujas estrelas só podem ser os empreendimentos de Eike Batista e Joesley Batista.

Sim, capitalismo de Estado — o dos campeões nacionais. Mais precisamente, capitalismo de cooptação: aquele, para escolhidos, cujos mecanismos de ação conjugam as variáveis do aliciamento e os méritos são debulhados do compadrio; aquele em que não há sócios, mas cúmplices — padrinhos e apadrinhados.

A falta de convicção sobre a saúde derivada do enxugamento do Estado é um problema relevante. Porque mesmo canalhas têm dificuldade em defender aquilo em que não acreditam. E os governos brasileiros, todos, não acreditam. Assim, só se desfazem de nacos do gigantismo sob seu controle para garantir o cumprimento da meta do déficit etc. Nunca como decorrência de uma visão sobre o Estado, de um programa para o corpo da administração pública. Há, pois, soluções circunstanciais, puxadinhas — que, claro, alimentam a oposição de petismos e outros sanguessugas. Não escolhas racionais, em longo prazo — que seriam também educativas.

Duas consequências dessa falta de convicção são especialmente deseducadoras: a pressa e a comunicação sofrível. A primeira se ilustra na forma açodada como o governo informou seu propósito: o de conceder, por exemplo, novos aeroportos à exploração privada — decisão excelente, para a qual já existe experiência bem-sucedida. No entanto, como se a Infraero fosse paixão nacional, parecia uma traição, algo clandestino, a ocorrer em emboscada — fato a ser logo consumado, porque do qual se envergonhar. E não há outra maneira de comunicar senão a pior quando o que se faz é apreendido como vergonhoso.

É inacreditável que — em 2017 — governantes ainda tenham medo de falar em privatização e, quando obrigados pelo orçamento, façam-no tão mal. Mais um sinal de que leem porcamente o tabuleiro político-eleitoral; porque só a um parvo pode ter escapado que os anúncios feitos pelo governo foram, pela primeira vez na história brasileira, bem recebidos pela sociedade — e que mesmo os esperados protestos de petistas e outros mamadores pouco ecoaram fora de seus currais.

Essa é a mais importante mudança na percepção popular sobre a atividade pública havida no Brasil desde o fim do regime militar: uma população difusamente conservadora que — confrontada às evidências de assalto a estatais — parece desenvolver uma compreensão liberal prática, objetiva, sobre os riscos inerentes à dimensão do Estado. Que, em suma, quanto menor seja, menos roubado será.

A Lava-Jato não terá prestado serviço mais civilizador do que o de exibir, com materialidade, aquilo, por exemplo, de que foi feita a Petrobras: uma empresa desviada para, mais que enriquecimentos pessoais, sustentar economicamente um projeto de poder.

Não se trata, portanto, de súbito compromisso popular com o Estado mínimo; nem da compreensão de que a economia funciona melhor sob gestão privada. Não. Mas de que o tamanho do Estado é o tamanho da corrupção; de que o problema não está na administração de estatais, que pode ser ruim ou muito ruim a depender do governante, mas das possibilidades que oferecem, por sua própria natureza, à corrupção.

Esse entendimento será a novidade temática para as eleições de 2018. Faltam, contudo, candidatos que o decodifiquem e o transformem em linguagem — algo para o que será preciso mais inteligência do que coragem. Há votos aí. Há também lógica a explicá-los: como defender incondicionalmente a existência de estatais, escudadas em patrimônio nacional, se os guerreiros que manejam esse discurso nacionalista são os senhores feudais que as loteiam entre piratas aliados?

Há votos aí.

Carlos Andreazza

Chinelos de dedo

Os 24 pares de sapatos estão alinhados no chão, com esmero, contra uma cerca de arame farpado. Formam duas fileiras ao ar livre. Variam em tamanho, cor e estilo, mas predominam os tênis e rasteirinhas. Só um ou outro modelo mais habillé. Afixada na mesma cerca, uma placa vermelha informa: ALUGA-SE.

Todos aqueles calçados expostos na lateral do Hospital Geral de Nova Iguaçu são usados, ou seminovos em linguagem de vendedor de automóveis. Hoje, expostos ao sol e poeira, eles trocam de dono toda hora. Isso porque o Hospital da Posse, nome pelo qual é conhecido a maior unidade hospitalar da Baixada Fluminense, não permite a entrada de familiares, visitantes ou público em geral que esteja de chinelo de dedo.

A proibição só não se aplica a quem chega de ambulância nem a pacientes aguardando internação.

“Pode escolher”, informa a simpática dona do negócio, “qualquer par é R$ 10. Se devolver, leva R$ 5 de volta”. No fundo, trata-se de uma variante das araras abarrotadas de saias, blusas e vestidos de aluguel por hora, montadas no entorno dos presídios em dias de visita para socorrer quem se apresenta fora das normas prisionais — mulheres de short ou calça comprida seriam vetadas.

A proibição a chinelos de dedo no único hospital do quarto município mais populoso do Rio de Janeiro, com índice de pobreza de 54,15%, e que transborda de pacientes (30%) de outros municípios igualmente desprovi dos de recursos, pode não ter qualquer relevância no quadro de problemas tamanho mamute da rede hospitalar fluminense.

Bem mais grave é a unidade de Nova Iguaçu, que atende uma média de 16 mil pacientes por mês, recebe dois baleados por dia, e uns seis ou sete nos fins de semana. Do baleado número 400 ninguém esquece por ele ter dado entrada na UTI sem perceber que tinha sido baleado. De janeiro até a quinta-feira 17 de agosto, já são 436.

Com 23 médicos por plantão e apenas duas enfermeiras para cem pacientes de uma ala semi-intensiva, as equipes de lá fazem mais do que podem.

Talvez por isso mal sabiam do veto ao chinelo de dedo. Acreditam ter sido instituído para a proteção dos próprios pacientes — pés com feridas, inflamações, cortes, machucados ou com micose aumentariam a população de bactérias que assombram hospitais.

Só que nem todo pé de chinelo é doente do pé. E chinelo de dedo é quase uniforme não só na Baixada Fluminense, como em todo o Brasil popular. É quase uma segunda pele. Tem brasileirinho que anda de chinelo de dedo, sem tropeçar, antes de desfraldar. Vai daí que a proibição a seco, acolhida com resignação, fere. Bastaria uma recomendação seletiva, verbal, em caso de machucado. A proibição seca afixada na entrada soa a preconceito.

O Hospital Albert Einstein em São Paulo, um dos mais renomados do país, com uma população circulante diária de quatro mil pessoas na unidade principal do Morumbi, não é frequentado pela periferia da cidade.

Não há vetos nem proibições de acesso — exceto em andares onde são feitos transplantes sólidos, pacientes de medula óssea, UTI e pediatria. Há, sim, “recomendações” para que visitantes com gripe ou resfriado usem máscaras, e para que todos higienizem as mãos ao entrar e sair.

Como disse o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, novo comandante da tropa de elite da PM de São Paulo (Rota), em entrevista exclusiva ao UOL, é necessário adequar a forma de tratar as pessoas ao meio no qual elas vivem. “Se ele [o policial] for abordar alguém na periferia da mesma forma que aborda uma pessoa nos Jardins (bairro paulistano de classe alta), vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado”, explicou o comandante.

O inverso também é verdadeiro, garantiu ele: o policial habituado a operar na periferia, se deslocado para os Jardins, poderia “estar sendo grosseiro” ao abordar alguém “que está ali, andando”.

Mello Araújo, que já declarou sua intenção de voto em Jair Bolsonaro para presidente, lamenta que no Brasil não seja como na Inglaterra , onde o policial “tem o respaldo da lei e o respeito da sociedade”.

Tempos atrás, Linda Greenhouse, conceituada especialista em Suprema Corte e Constituição dos Estados Unidos, observou como o estado de direito é difícil de definir, mas fácil de reconhecer. Ele seria ao mesmo tempo um processo e um estágio final, produto de hábitos enraizados, de uma conscientização coletiva, a expectativa compartilhada de como uma sociedade civil se organiza e resolve seus conflitos.

Tempos atrás, Linda Greenhouse, conceituada especialista em Suprema Corte e Constituição dos Estados Unidos, observou como o estado de direito é difícil de definir, mas fácil de reconhecer. Ele seria ao mesmo tempo um processo e um estágio final, produto de hábitos enraizados, de uma conscientização coletiva, a expectativa compartilhada de como uma sociedade civil se organiza e resolve seus conflitos.

Para Greenhouse, é o estado de direito que sustenta a determinação necessária para uma sociedade absorver os choques que todo sistema político enfrenta. E alerta que isso leva tempo muito tempo.

Quanto tempo ainda, para o Brasil?

Todos aqueles calçados expostos na lateral do Hospital Geral de Nova Iguaçu são usados, ou seminovos em linguagem de vendedor de automóveis. Hoje, expostos ao sol e poeira, eles trocam de dono toda hora. Isso porque o Hospital da Posse, nome pelo qual é conhecido a maior unidade hospitalar da Baixada Fluminense, não permite a entrada de familiares, visitantes ou público em geral que esteja de chinelo de dedo.

A proibição só não se aplica a quem chega de ambulância nem a pacientes aguardando internação.

“Pode escolher”, informa a simpática dona do negócio, “qualquer par é R$ 10. Se devolver, leva R$ 5 de volta”. No fundo, trata-se de uma variante das araras abarrotadas de saias, blusas e vestidos de aluguel por hora, montadas no entorno dos presídios em dias de visita para socorrer quem se apresenta fora das normas prisionais — mulheres de short ou calça comprida seriam vetadas.

A proibição a chinelos de dedo no único hospital do quarto município mais populoso do Rio de Janeiro, com índice de pobreza de 54,15%, e que transborda de pacientes (30%) de outros municípios igualmente desprovi dos de recursos, pode não ter qualquer relevância no quadro de problemas tamanho mamute da rede hospitalar fluminense.

Bem mais grave é a unidade de Nova Iguaçu, que atende uma média de 16 mil pacientes por mês, recebe dois baleados por dia, e uns seis ou sete nos fins de semana. Do baleado número 400 ninguém esquece por ele ter dado entrada na UTI sem perceber que tinha sido baleado. De janeiro até a quinta-feira 17 de agosto, já são 436.

Com 23 médicos por plantão e apenas duas enfermeiras para cem pacientes de uma ala semi-intensiva, as equipes de lá fazem mais do que podem.

Talvez por isso mal sabiam do veto ao chinelo de dedo. Acreditam ter sido instituído para a proteção dos próprios pacientes — pés com feridas, inflamações, cortes, machucados ou com micose aumentariam a população de bactérias que assombram hospitais.

Só que nem todo pé de chinelo é doente do pé. E chinelo de dedo é quase uniforme não só na Baixada Fluminense, como em todo o Brasil popular. É quase uma segunda pele. Tem brasileirinho que anda de chinelo de dedo, sem tropeçar, antes de desfraldar. Vai daí que a proibição a seco, acolhida com resignação, fere. Bastaria uma recomendação seletiva, verbal, em caso de machucado. A proibição seca afixada na entrada soa a preconceito.

O Hospital Albert Einstein em São Paulo, um dos mais renomados do país, com uma população circulante diária de quatro mil pessoas na unidade principal do Morumbi, não é frequentado pela periferia da cidade.

Não há vetos nem proibições de acesso — exceto em andares onde são feitos transplantes sólidos, pacientes de medula óssea, UTI e pediatria. Há, sim, “recomendações” para que visitantes com gripe ou resfriado usem máscaras, e para que todos higienizem as mãos ao entrar e sair.

Como disse o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, novo comandante da tropa de elite da PM de São Paulo (Rota), em entrevista exclusiva ao UOL, é necessário adequar a forma de tratar as pessoas ao meio no qual elas vivem. “Se ele [o policial] for abordar alguém na periferia da mesma forma que aborda uma pessoa nos Jardins (bairro paulistano de classe alta), vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado”, explicou o comandante.

O inverso também é verdadeiro, garantiu ele: o policial habituado a operar na periferia, se deslocado para os Jardins, poderia “estar sendo grosseiro” ao abordar alguém “que está ali, andando”.

Mello Araújo, que já declarou sua intenção de voto em Jair Bolsonaro para presidente, lamenta que no Brasil não seja como na Inglaterra , onde o policial “tem o respaldo da lei e o respeito da sociedade”.

Tempos atrás, Linda Greenhouse, conceituada especialista em Suprema Corte e Constituição dos Estados Unidos, observou como o estado de direito é difícil de definir, mas fácil de reconhecer. Ele seria ao mesmo tempo um processo e um estágio final, produto de hábitos enraizados, de uma conscientização coletiva, a expectativa compartilhada de como uma sociedade civil se organiza e resolve seus conflitos.

Tempos atrás, Linda Greenhouse, conceituada especialista em Suprema Corte e Constituição dos Estados Unidos, observou como o estado de direito é difícil de definir, mas fácil de reconhecer. Ele seria ao mesmo tempo um processo e um estágio final, produto de hábitos enraizados, de uma conscientização coletiva, a expectativa compartilhada de como uma sociedade civil se organiza e resolve seus conflitos.

Para Greenhouse, é o estado de direito que sustenta a determinação necessária para uma sociedade absorver os choques que todo sistema político enfrenta. E alerta que isso leva tempo muito tempo.

Quanto tempo ainda, para o Brasil?

Programado para quebrar

O Brasil foi programado para quebrar. As despesas estão protegidas, especialmente as mais indefensáveis. Quando a receita cai, resta caçar fontes extraordinárias para fechar as contas. Se o Brasil não existisse precisaria ser inventado: o Estado quebrou nos três níveis, mas festeja-se a existência de uma lei de responsabilidade fiscal

Alon Feuerwerker

O novo banqueiro

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi acaba de ingressar no restrito clube dos donos de casas bancárias. Ele ganhou do governo Michel Temer autorização para operar um banco comercial em Cuiabá, sede das empresas agrícolas, de navegação e de energia que renderam à sua família um patrimônio de R$ 14 bilhões, equivalente a 25% do Produto Interno Bruto de Mato Grosso.

Natural para um bilionário. Exceto pelo fato de que o novo banqueiro está sendo investigado por lavagem de dinheiro e corrupção em negócios públicos, usando bancos privados como Daycoval, BicBanco, BMG e Rural (em liquidação).

Na quinta-feira 10 de agosto, o Banco Central permitiu-lhe a abertura do Banco Amaggi S.A. Isso aconteceu 72 horas depois de Maggi ter se mobilizado no Supremo Tribunal Federal por informações sobre inquéritos nos quais é personagem. Tropeçou no segredo de justiça, só levantado na última terça-feira, 22.

Ele é retratado nos autos como líder de um “ecossistema delitivo” no Mato Grosso durante década e meia. Foram pagos quase R$ 1 bilhão em subornos no Executivo, Legislativo e no Tribunal de Contas durante seu governo (2003 a 2010), de Silval Barbosa (2010 a 2015) e de Pedro Taques (desde 2016).

Documentos, gravações e 150 confissões mostram um histórico de corrupção em contratos de obras — muitas inacabadas; no socorro a vítimas de enchentes; na saúde e até na distribuição de óculos a pobres. A propina fluía em dinheiro vivo; créditos falsificados; incentivos; promissórias, e até em barras de ouro.

Pagava-se pela “governabilidade, alimentando o ‘sistema’ montado na gestão Blairo e herdado dele, com seu conhecimento e atuação ativa” — contou Silval Barbosa, ex-governador.

Maggi ganhou um mandato de senador, do qual se licenciou para ser ministro. Integra o partido Progressistas, antigo PP, recordista em investigados por corrupção (32) na Lava-Jato. Um deles, o senador piauiense Ciro Nogueira, leva o nome do ministro-banqueiro no bolso como moeda para a disputa presidencial de 2018.

Maggi, 61 anos, é um empresário que aprendeu a vestir o figurino do político sem culpa.

Em 2004 governava Mato Grosso quando ocorreu desmatamento recorde da Floresta Amazônica. “Um aumento de 40% no desmatamento não significa nada” — disse ao jornal “The New York Times”, acrescentando: “Não sinto a menor culpa sobre o que fazemos aqui.” Acabou premiado com a Motosserra de Ouro, do Greenpeace.

Sábado passado, em Esteio (RS), o ex-governador explicou como via a corrupção em Mato Grosso: “Quando me elegi, algumas lideranças da Assembleia me procuraram. O governo anterior fazia repasses para que pudessem ter uma complementação de salário ou coisa parecida (...) Disse a eles que colocassem tudo que tinham necessidade dentro do seu orçamento, que o governo passaria para o orçamento do Legislativo, que eles que administram: ‘Façam como querem, do jeito que querem, e da maneira que podem fazer.’”

Simples assim, como o sorriso quase ingênuo do ministro, banqueiro noviço, olhos apertados no rosto arredondado, papada distendida sobre o colarinho azul imaculado.

José Casado

Natural para um bilionário. Exceto pelo fato de que o novo banqueiro está sendo investigado por lavagem de dinheiro e corrupção em negócios públicos, usando bancos privados como Daycoval, BicBanco, BMG e Rural (em liquidação).

Na quinta-feira 10 de agosto, o Banco Central permitiu-lhe a abertura do Banco Amaggi S.A. Isso aconteceu 72 horas depois de Maggi ter se mobilizado no Supremo Tribunal Federal por informações sobre inquéritos nos quais é personagem. Tropeçou no segredo de justiça, só levantado na última terça-feira, 22.

Documentos, gravações e 150 confissões mostram um histórico de corrupção em contratos de obras — muitas inacabadas; no socorro a vítimas de enchentes; na saúde e até na distribuição de óculos a pobres. A propina fluía em dinheiro vivo; créditos falsificados; incentivos; promissórias, e até em barras de ouro.

Pagava-se pela “governabilidade, alimentando o ‘sistema’ montado na gestão Blairo e herdado dele, com seu conhecimento e atuação ativa” — contou Silval Barbosa, ex-governador.

Maggi ganhou um mandato de senador, do qual se licenciou para ser ministro. Integra o partido Progressistas, antigo PP, recordista em investigados por corrupção (32) na Lava-Jato. Um deles, o senador piauiense Ciro Nogueira, leva o nome do ministro-banqueiro no bolso como moeda para a disputa presidencial de 2018.

Maggi, 61 anos, é um empresário que aprendeu a vestir o figurino do político sem culpa.

Em 2004 governava Mato Grosso quando ocorreu desmatamento recorde da Floresta Amazônica. “Um aumento de 40% no desmatamento não significa nada” — disse ao jornal “The New York Times”, acrescentando: “Não sinto a menor culpa sobre o que fazemos aqui.” Acabou premiado com a Motosserra de Ouro, do Greenpeace.

Sábado passado, em Esteio (RS), o ex-governador explicou como via a corrupção em Mato Grosso: “Quando me elegi, algumas lideranças da Assembleia me procuraram. O governo anterior fazia repasses para que pudessem ter uma complementação de salário ou coisa parecida (...) Disse a eles que colocassem tudo que tinham necessidade dentro do seu orçamento, que o governo passaria para o orçamento do Legislativo, que eles que administram: ‘Façam como querem, do jeito que querem, e da maneira que podem fazer.’”

Simples assim, como o sorriso quase ingênuo do ministro, banqueiro noviço, olhos apertados no rosto arredondado, papada distendida sobre o colarinho azul imaculado.

José Casado

A arte de manipular multidões

A era da pós-verdade é na realidade a era do engano e da mentira, mas a novidade associada a esse neologismo consiste na popularização das crenças falsas e na facilidade para fazer com que os boatos prosperem.

A mentira dever ter uma alta porcentagem de verdade para ser mais crível. E terá ainda maior eficácia a mentira composta totalmente por uma verdade. Parece uma contradição, mas não é. Na sequência analisaremos como isso pode acontecer.

Hoje em dia tudo é verificável e, portanto, não é fácil mentir. Mas essa dificuldade pode ser superada com dois elementos básicos: a insistência na asseveração falsa, apesar dos desmentidos confiáveis; e a desqualificação de quem a contradiz. E a isso se soma um terceiro fator: milhões de pessoas prescindiram dos intermediários de garantias (previamente desprestigiados pelos enganadores) e não se informam pelos veículos de comunicação rigorosos, mas diretamente nas fontes manipuladoras (páginas de Internet relacionadas e determinados perfis nas redes sociais). A era da pós-mentira fica assim configurada.

Dessa forma, milhões de norte-americanos acreditaram em uma mentira comprovada como a afirmação de Donald Trump de que Barak Obama é um muçulmano nascido no estrangeiro e milhões de britânicos estavam convencidos de que, com o Brexit,o Serviço Nacional de Saúde teria por semana 350 milhões de libras (1,4 bilhão de reais) adicionais.

A tecnologia permite hoje manipular digitalmente qualquer documento (incluindo as imagens), e isso avaliza que se indique como suspeitos os que reagem com dados certos diante das mentiras, porque suas provas já não têm valor de fato. E se acrescenta a isso a perda de parte da independência na imprensa com a crise econômica. O número de jornalistas foi reduzido e ela precisou levar em consideração não só os leitores, mas também os proprietários e anunciantes. Em certos casos, utilizam também técnicas sensacionalistas para obter reações na Rede, o que fez com que perdesse credibilidade.

Com tudo isso, se chegou à paradoxal situação de que as pessoas já não acreditam em nada e ao mesmo tempo são capazes de acreditarem em qualquer coisa.

Muitos jornais dos Estados Unidos verificaram as dezenas de falsidades difundidas pelo presidente Trump (em janeiro já havia dito 99 mentiras segundo o The New York Times), mas isso não as desativou. E a imprensa britânica, por sua vez, esmiuçou as mentiras dos que pediam a saída da UE, mas isso não desanimou milhões de eleitores.

A insinuação. Não é preciso usar dados falsos. Basta sugeri-los. Na insinuação, as palavras e imagens expressadas se detêm em um ponto, mas as conclusões inevitavelmente extraídas delas vão muito mais além. O emissor, entretanto, poderá se defender afirmando que só disse o que disse, que só mostrou o que mostrou. A principal técnica da insinuação na imprensa parte das justaposições: ou seja, uma ideia situada ao lado de outra sem que se explicite a relação sintática ou semântica entre ambas. Mas sua contiguidade obriga o leitor a deduzir uma ligação.

Isso aconteceu em 4 de outubro de 2016 quando Iván Cuéllar, goleiro do Sporting de Gijón, saía do ônibus de sua equipe para jogar no estádio Riazor. Recebido com vaias pela torcida do La Coruña, Cuéllar parou e olhou fixamente em direção aos torcedores. A câmera só enfocou ele, o que levava à dedução de uma atitude desafiadora diante das vaias. E a situação foi apresentada dessa forma em um vídeo de um veículo de comunicação asturiano. Dessa forma, foram mostrados, justapostos, dois fatos: a torcida rival que vaiava e o jogador que olhava fixamente em direção aos torcedores. Não demorou a chegar a acusação de que Cuéllar havia sido um provocador irresponsável.

Ocorreu algo que aquelas imagens não mostraram: entre os torcedores, uma pessoa havia sofrido um ataque epilético e isso chamou a atenção do goleiro do Sporting, que olhou fixamente nessa direção para comprovar que o torcedor estava sendo atendido (pelo próprio serviço médico do clube). Ao verificar que o atendimento foi feito, seguiu seu caminho. Tanto a presença dos torcedores como suas vaias e o olhar do jogador foram verdadeiros. A mensagem, entretanto, foi alterada – e, portanto, a realidade percebida – ao se justapor os acontecimentos ocultando um fato relevante.

A pressuposição e o subentendido. A pressuposição e o subentendido possuem traços em comum, e se baseiam em dar algo como certo sem questioná-lo. Por exemplo, no conflito catalão se difundiu a pressuposição de que votar é sempre bom. Mas essa afirmação não pode ser universal, uma vez que não se aceitaria que o Governo espanhol colocasse urnas para que a população votasse se deseja ou não a escravidão. Somente o fato de se admitir essa possibilidade já seria inconstitucional, por mais que a resposta esperada fosse negativa. Primeiro seria necessário modificar a Constituição para permitir a escravidão, e depois sim poderia ocorrer uma votação a respeito. Foi criada, portanto, uma pressuposição segundo a qual o fato de votar é sempre bom, quando a validade de uma consulta está ligada à legitimidade e à legalidade democrática do que é colocado em votação.

Por vezes os subentendidos são criados a partir de antecedentes que, - reunindo todos os requisitos de veracidade, se projetam sobre circunstâncias que concordam somente em parte com eles. Por exemplo, nos chamados Panama Papers foram denunciados casos reais de ocultação fiscal. Uma vez expostos os fatos reais e criadas as condições para sua condenação social, foram acrescentados à lista outros nomes sem relação com a ilegalidade; mas o subentendido transformou a oração “tem uma conta no Panamá” em algo delituoso que contribuiu com a criação de um estado geral de opinião falso. Não é crime realizar negócios no Panamá e por conta disso abrir contas nesse país; mas se isso se expressa com essa oração suspeita, o legal se transforma em condenável pela pressuposição.

A falta de contexto. A falta do contexto adequado manipula os fatos. Assim aconteceu quando o deputado independentista catalão Lluis Llach recebeu ataques injustos por declarações sobre o Senegal. Em 9 de setembro de 2015, um jornal barcelonês postava em sua manchete esta frase, colocada na boca do ex-cantor e compositor: “Se a opção do sim à independência não for majoritária, vou para o Senegal”. Daí se poderia deduzir que ir para o Senegal era algo assim como um ato de desespero (e uma ofensa para aquele país africano). Desse modo interpretaram alguns colunistas e centenas de comentários publicados sob a notícia. No entanto, o jornal tinha omitido um contexto importante: Llach criou anos atrás uma fundação humanitária de ajuda ao Senegal e, portanto, longe de expressar desprezo em suas palavras, ele mostrava o desejo de se voltar para essa atividade se o seu esforço político fracassasse. Nessa falta de dados de contexto se pode incluir a omissão cada vez mais habitual das versões e das opiniões –que deveriam ser recolhidas com neutralidade e honestidade– daquelas pessoas atacadas por uma notícia ou opinião.

Inversão da relevância. Os beneficiários desta era da pós-verdade nem sempre dispõem de fatos relevantes pelos quais atacar seus adversários. Por isso, com frequência recorrem a aspectos muito secundários.... que transformam em relevantes. Os costumes pessoais, a vestimenta, o penteado, o caráter de uma pessoa em seu entorno particular, um detalhe menor de um livro ou de um artigo ou de uma obra (como naquele caso dos manipuladores de marionetes em Madri)...adquirem um valor crucial na comunicação pública, em detrimento do conjunto e das atividades de verdadeiro interesse geral ou social. Desse modo, o que for opinião ou subjetividade sobre esses aspectos secundários se apresenta como noticioso e objetivo. E, portanto, relevante.

Neste novo mundo de pós-censura quem se manifesta à margem da tese dominante recebe uma desqualificação muito ofensiva que serve como aviso para outros navegadores. Assim, a censura já não é exercida nem pelo Governo nem pelo poder econômico, mas por grupos de dezenas de milhares de cidadãos que não toleram uma ideia discrepante, que se realimentam uns com os outros, que são capazes de linchar quem, a seu ver, atenta contra o que eles consideram inquestionável, e que exercem seu papel de turba mesmo sem saber muito bem o que estão criticando.

Soto Ivars detalha alguns casos assustadores. Por exemplo, o espancamento verbal sofrido pelos escritores Hernán Migoya e María Frisa a partir dos respectivos tuítes iniciais de quem confundiu o que expressavam seus personagens de ficção com o que pensava cada autor, e que foram secundados de imediato por uma multidão endogâmica de seguidores que se apresentaram para o bombardeio sem comprovação alguma. Fizeram a mesma coisa alguns jornalistas que, para não ficarem de fora da corrente dominante, simplesmente recolheram das redes o manipulado escândalo, branqueando assim a mercadoria avariada.

Esta inquisição popular contribui para formar uma espiral do silêncio (como a definiu Elisabeth Noelle Neumann em 1972) que acaba criando uma aparência de realidade e de maioria cujo fim consiste em expulsar do debate as posições minoritárias. Nesse processo, as pessoas se dão conta logo de que é arriscado sustentar algumas opiniões, e desistem de defendê-las, para maior glória da pós-verdade, da pós-mentira e da pós-censura. Assim, o círculo da manipulação fica fechado.

Álex Grijelmo, autor de "La Información del Silencio. "Cómo se Miente Contando Hechos Verdaderos "

A mentira dever ter uma alta porcentagem de verdade para ser mais crível. E terá ainda maior eficácia a mentira composta totalmente por uma verdade. Parece uma contradição, mas não é. Na sequência analisaremos como isso pode acontecer.

Hoje em dia tudo é verificável e, portanto, não é fácil mentir. Mas essa dificuldade pode ser superada com dois elementos básicos: a insistência na asseveração falsa, apesar dos desmentidos confiáveis; e a desqualificação de quem a contradiz. E a isso se soma um terceiro fator: milhões de pessoas prescindiram dos intermediários de garantias (previamente desprestigiados pelos enganadores) e não se informam pelos veículos de comunicação rigorosos, mas diretamente nas fontes manipuladoras (páginas de Internet relacionadas e determinados perfis nas redes sociais). A era da pós-mentira fica assim configurada.

Quem se manifesta à margem da tese dominante recebe uma desqualificação ofensiva que serve como aviso para outros navegadores

Dessa forma, milhões de norte-americanos acreditaram em uma mentira comprovada como a afirmação de Donald Trump de que Barak Obama é um muçulmano nascido no estrangeiro e milhões de britânicos estavam convencidos de que, com o Brexit,o Serviço Nacional de Saúde teria por semana 350 milhões de libras (1,4 bilhão de reais) adicionais.

A tecnologia permite hoje manipular digitalmente qualquer documento (incluindo as imagens), e isso avaliza que se indique como suspeitos os que reagem com dados certos diante das mentiras, porque suas provas já não têm valor de fato. E se acrescenta a isso a perda de parte da independência na imprensa com a crise econômica. O número de jornalistas foi reduzido e ela precisou levar em consideração não só os leitores, mas também os proprietários e anunciantes. Em certos casos, utilizam também técnicas sensacionalistas para obter reações na Rede, o que fez com que perdesse credibilidade.

Com tudo isso, se chegou à paradoxal situação de que as pessoas já não acreditam em nada e ao mesmo tempo são capazes de acreditarem em qualquer coisa.

Muitos jornais dos Estados Unidos verificaram as dezenas de falsidades difundidas pelo presidente Trump (em janeiro já havia dito 99 mentiras segundo o The New York Times), mas isso não as desativou. E a imprensa britânica, por sua vez, esmiuçou as mentiras dos que pediam a saída da UE, mas isso não desanimou milhões de eleitores.

A pós-verdade

A mentira sempre é arriscada, e requer formas muito potentes para sustentar-se. Por isso as técnicas de silêncio costumam ser mais eficazes: emite-se uma parte comprovável da mensagem, mas se omite outra igualmente verdadeira. Aqui estão alguns exemplos:A insinuação. Não é preciso usar dados falsos. Basta sugeri-los. Na insinuação, as palavras e imagens expressadas se detêm em um ponto, mas as conclusões inevitavelmente extraídas delas vão muito mais além. O emissor, entretanto, poderá se defender afirmando que só disse o que disse, que só mostrou o que mostrou. A principal técnica da insinuação na imprensa parte das justaposições: ou seja, uma ideia situada ao lado de outra sem que se explicite a relação sintática ou semântica entre ambas. Mas sua contiguidade obriga o leitor a deduzir uma ligação.

Isso aconteceu em 4 de outubro de 2016 quando Iván Cuéllar, goleiro do Sporting de Gijón, saía do ônibus de sua equipe para jogar no estádio Riazor. Recebido com vaias pela torcida do La Coruña, Cuéllar parou e olhou fixamente em direção aos torcedores. A câmera só enfocou ele, o que levava à dedução de uma atitude desafiadora diante das vaias. E a situação foi apresentada dessa forma em um vídeo de um veículo de comunicação asturiano. Dessa forma, foram mostrados, justapostos, dois fatos: a torcida rival que vaiava e o jogador que olhava fixamente em direção aos torcedores. Não demorou a chegar a acusação de que Cuéllar havia sido um provocador irresponsável.

Ocorreu algo que aquelas imagens não mostraram: entre os torcedores, uma pessoa havia sofrido um ataque epilético e isso chamou a atenção do goleiro do Sporting, que olhou fixamente nessa direção para comprovar que o torcedor estava sendo atendido (pelo próprio serviço médico do clube). Ao verificar que o atendimento foi feito, seguiu seu caminho. Tanto a presença dos torcedores como suas vaias e o olhar do jogador foram verdadeiros. A mensagem, entretanto, foi alterada – e, portanto, a realidade percebida – ao se justapor os acontecimentos ocultando um fato relevante.

A pressuposição e o subentendido. A pressuposição e o subentendido possuem traços em comum, e se baseiam em dar algo como certo sem questioná-lo. Por exemplo, no conflito catalão se difundiu a pressuposição de que votar é sempre bom. Mas essa afirmação não pode ser universal, uma vez que não se aceitaria que o Governo espanhol colocasse urnas para que a população votasse se deseja ou não a escravidão. Somente o fato de se admitir essa possibilidade já seria inconstitucional, por mais que a resposta esperada fosse negativa. Primeiro seria necessário modificar a Constituição para permitir a escravidão, e depois sim poderia ocorrer uma votação a respeito. Foi criada, portanto, uma pressuposição segundo a qual o fato de votar é sempre bom, quando a validade de uma consulta está ligada à legitimidade e à legalidade democrática do que é colocado em votação.

Por vezes os subentendidos são criados a partir de antecedentes que, - reunindo todos os requisitos de veracidade, se projetam sobre circunstâncias que concordam somente em parte com eles. Por exemplo, nos chamados Panama Papers foram denunciados casos reais de ocultação fiscal. Uma vez expostos os fatos reais e criadas as condições para sua condenação social, foram acrescentados à lista outros nomes sem relação com a ilegalidade; mas o subentendido transformou a oração “tem uma conta no Panamá” em algo delituoso que contribuiu com a criação de um estado geral de opinião falso. Não é crime realizar negócios no Panamá e por conta disso abrir contas nesse país; mas se isso se expressa com essa oração suspeita, o legal se transforma em condenável pela pressuposição.

A falta de contexto. A falta do contexto adequado manipula os fatos. Assim aconteceu quando o deputado independentista catalão Lluis Llach recebeu ataques injustos por declarações sobre o Senegal. Em 9 de setembro de 2015, um jornal barcelonês postava em sua manchete esta frase, colocada na boca do ex-cantor e compositor: “Se a opção do sim à independência não for majoritária, vou para o Senegal”. Daí se poderia deduzir que ir para o Senegal era algo assim como um ato de desespero (e uma ofensa para aquele país africano). Desse modo interpretaram alguns colunistas e centenas de comentários publicados sob a notícia. No entanto, o jornal tinha omitido um contexto importante: Llach criou anos atrás uma fundação humanitária de ajuda ao Senegal e, portanto, longe de expressar desprezo em suas palavras, ele mostrava o desejo de se voltar para essa atividade se o seu esforço político fracassasse. Nessa falta de dados de contexto se pode incluir a omissão cada vez mais habitual das versões e das opiniões –que deveriam ser recolhidas com neutralidade e honestidade– daquelas pessoas atacadas por uma notícia ou opinião.

Inversão da relevância. Os beneficiários desta era da pós-verdade nem sempre dispõem de fatos relevantes pelos quais atacar seus adversários. Por isso, com frequência recorrem a aspectos muito secundários.... que transformam em relevantes. Os costumes pessoais, a vestimenta, o penteado, o caráter de uma pessoa em seu entorno particular, um detalhe menor de um livro ou de um artigo ou de uma obra (como naquele caso dos manipuladores de marionetes em Madri)...adquirem um valor crucial na comunicação pública, em detrimento do conjunto e das atividades de verdadeiro interesse geral ou social. Desse modo, o que for opinião ou subjetividade sobre esses aspectos secundários se apresenta como noticioso e objetivo. E, portanto, relevante.

A pós-censura

Até aqui foram analisadas brevemente (por razões de espaço e de lógica jornalística) as técnicas da pós-mentira e da pós-verdade. Mas os efeitos perniciosos de ambas recebem o impulso da pós-censura, segundo retratou e definiu Juan Soto Ivars em Arden las Redes (Debate, 2017).Neste novo mundo de pós-censura quem se manifesta à margem da tese dominante recebe uma desqualificação muito ofensiva que serve como aviso para outros navegadores. Assim, a censura já não é exercida nem pelo Governo nem pelo poder econômico, mas por grupos de dezenas de milhares de cidadãos que não toleram uma ideia discrepante, que se realimentam uns com os outros, que são capazes de linchar quem, a seu ver, atenta contra o que eles consideram inquestionável, e que exercem seu papel de turba mesmo sem saber muito bem o que estão criticando.

Soto Ivars detalha alguns casos assustadores. Por exemplo, o espancamento verbal sofrido pelos escritores Hernán Migoya e María Frisa a partir dos respectivos tuítes iniciais de quem confundiu o que expressavam seus personagens de ficção com o que pensava cada autor, e que foram secundados de imediato por uma multidão endogâmica de seguidores que se apresentaram para o bombardeio sem comprovação alguma. Fizeram a mesma coisa alguns jornalistas que, para não ficarem de fora da corrente dominante, simplesmente recolheram das redes o manipulado escândalo, branqueando assim a mercadoria avariada.

Esta inquisição popular contribui para formar uma espiral do silêncio (como a definiu Elisabeth Noelle Neumann em 1972) que acaba criando uma aparência de realidade e de maioria cujo fim consiste em expulsar do debate as posições minoritárias. Nesse processo, as pessoas se dão conta logo de que é arriscado sustentar algumas opiniões, e desistem de defendê-las, para maior glória da pós-verdade, da pós-mentira e da pós-censura. Assim, o círculo da manipulação fica fechado.

Álex Grijelmo, autor de "La Información del Silencio. "Cómo se Miente Contando Hechos Verdaderos "

Privataria sem fim

A coalizão governamental de investigados e privatistas máximos, liderada pelo presidente postiço Michel Temer, tem pressa. Colocou o Brasil à venda. Talvez por querer fazer o desserviço de dilapidação do patrimônio nacional antes da nova denúncia do Procurador Geral da República, que derreterá de vez o precaríssimo capital político da junta financista rejeitada por 95% da população.

As transações tenebrosas em curso são também – ainda! – pagamento pelo bloqueio da primeira denúncia de corrupção. Em valor muito superior ao contido na escandalosa mala de Rocha Loures, o providencialmente esquecido homem de confiança de Temer.

Além da oferta da nossa maior empresa de geração de energia – aquela que Vargas, na sua carta testamento, há 63 anos, dizia ter sua criação “obstaculizada até o desespero” – foram colocados no balcão de negócios 56 outros ativos nacionais.

Mais uma vez faltou a legitimidade básica para essas iniciativas: a aprovação da cidadania, nas urnas. Assim, a essência golpista desse governo vai se confirmando, dia a dia.

A junta age sem o respaldo de quem é o poder instituinte na República, Sua Excelência o(a) eleitor(a). E quase sempre por decreto ou Medida Provisória, em uma voracidade mercantil jamais vista.

De toda a barganha proposta nesse atacadão, a que mais choca, além da Eletrobras, é a que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), área de 47 mil quilômetros quadrados entre o Pará e o Amapá, criada há mais de três décadas. Além de cobre, ali há grande riqueza em ouro, minério de ferro, níquel, manganês e tântalo. Ali há sete áreas de conservação e duas Terras Indígenas protegidas: Waiãpi e Rio Paru D´Este.

O ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho (do PSB!), disse que “a área não é de preservação ambiental, e que a legislação protecionista não foi revogada”.

Devia saber que a liberação da atividade mineradora implica em uma “corrida ao ouro” similar à da devastada Serra Pelada: fluxo migratório intenso, abertura de estradas, derrubada de florestas, extração ilegal de madeira, invasão de áreas protegidas, garimpo ilegal, alteração de cursos fluviais, utilização de produtos altamente nocivos como o mercúrio.

Toda atividade mineradora, mesmo a que utiliza tecnologia mais sofisticada (o que é improvável na área agora aberta), é agressiva. Isso jamais ficará circunscrito ao perímetro que se entrega à sanha extrativista, com o exaurido argumento de “levar o desenvolvimento à região”. Que “desenvolvimento” é esse que produz destruição ambiental e morte?

Como diz o jornalista Arnaldo Bloch (O Globo, 26.8.17), “o pé fundamentalista desse tipo de terrorismo de Estado está no círculo mais íntimo de Temer”.

Não por acaso, condestáveis do governo ilegítimo, oráculos de suas políticas, têm um histórico de desrespeito a terras indígenas (são os demiurgos da PEC 215), de predação do meio ambiente (pelo qual não têm qualquer apreço) e de desconsideração com a soberania nacional.

Não por acaso, estão aí denunciados por Janot por corrupção nas negociatas da Transpetro. É o modo PMDB de destruir o Brasil, com o auxílio luxuoso de tucanos e de outros aliados.

Hoje mais do que ontem, resistir é preciso. Os projetos legislativos que revogam decretos presidenciais só prosperarão se forem impulsionados pelo clamor da opinião pública e das ruas.

As transações tenebrosas em curso são também – ainda! – pagamento pelo bloqueio da primeira denúncia de corrupção. Em valor muito superior ao contido na escandalosa mala de Rocha Loures, o providencialmente esquecido homem de confiança de Temer.

Mais uma vez faltou a legitimidade básica para essas iniciativas: a aprovação da cidadania, nas urnas. Assim, a essência golpista desse governo vai se confirmando, dia a dia.

A junta age sem o respaldo de quem é o poder instituinte na República, Sua Excelência o(a) eleitor(a). E quase sempre por decreto ou Medida Provisória, em uma voracidade mercantil jamais vista.

De toda a barganha proposta nesse atacadão, a que mais choca, além da Eletrobras, é a que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), área de 47 mil quilômetros quadrados entre o Pará e o Amapá, criada há mais de três décadas. Além de cobre, ali há grande riqueza em ouro, minério de ferro, níquel, manganês e tântalo. Ali há sete áreas de conservação e duas Terras Indígenas protegidas: Waiãpi e Rio Paru D´Este.

O ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho (do PSB!), disse que “a área não é de preservação ambiental, e que a legislação protecionista não foi revogada”.

Devia saber que a liberação da atividade mineradora implica em uma “corrida ao ouro” similar à da devastada Serra Pelada: fluxo migratório intenso, abertura de estradas, derrubada de florestas, extração ilegal de madeira, invasão de áreas protegidas, garimpo ilegal, alteração de cursos fluviais, utilização de produtos altamente nocivos como o mercúrio.

Toda atividade mineradora, mesmo a que utiliza tecnologia mais sofisticada (o que é improvável na área agora aberta), é agressiva. Isso jamais ficará circunscrito ao perímetro que se entrega à sanha extrativista, com o exaurido argumento de “levar o desenvolvimento à região”. Que “desenvolvimento” é esse que produz destruição ambiental e morte?

Como diz o jornalista Arnaldo Bloch (O Globo, 26.8.17), “o pé fundamentalista desse tipo de terrorismo de Estado está no círculo mais íntimo de Temer”.

Não por acaso, condestáveis do governo ilegítimo, oráculos de suas políticas, têm um histórico de desrespeito a terras indígenas (são os demiurgos da PEC 215), de predação do meio ambiente (pelo qual não têm qualquer apreço) e de desconsideração com a soberania nacional.

Não por acaso, estão aí denunciados por Janot por corrupção nas negociatas da Transpetro. É o modo PMDB de destruir o Brasil, com o auxílio luxuoso de tucanos e de outros aliados.

Hoje mais do que ontem, resistir é preciso. Os projetos legislativos que revogam decretos presidenciais só prosperarão se forem impulsionados pelo clamor da opinião pública e das ruas.

Petrificado, Lula faz caravana sem sair do lugar

Lula só virou um portento eleitoral depois que assinou, em 2002, a Carta aos Brasileiros. Nela, apropriou-se dos pilares que escoraram a política econômica na Era pós-Real. E deslizou da esquerda para o centro, beliscando votos no campo adversário. Elegeu-se presidente. No governo, vangloriou-se de ser “uma metamorfose ambulante”. Reelegeu-se com um pé nas costas e o mensalão sobre os ombros. E ainda abriu uma fábrica de postes.

Hoje, sem condições de fornecer explicações críveis sobre os episódios inacreditáveis em que se meteu, Lula encolhe. Sua retórica, baseada no ódio à força-tarefa da Lava Jato, cabe numa caixa de fósforos. Seu prestígio, tisnado por seis ações penais e uma condenação, cabe nos 30% do eleitorado que tradicionalmente pende para o PT. Ainda em dúvida sobre o que vai ser quando terminar de decrescer —se presidiário ou presidenciável— Lula realiza uma viagem ao passado.

O pajé do PT prega para devotos e convertidos ao conceder entrevistas e discursar diante das plateias companheiras arregimentadas para ouvi-lo no Nordeste. Dirige-se a uma gente que continuará seguindo-o mesmo se o TRF-4 o enviar para a cadeia. Estalando de pureza ética, Lula revela-se capaz de tudo —chama procuradores de “canalhas” e diz que os “meninos” da Lava Jato minaram a saúde de Marisa Letícia, empurrando-a para a cova. Só não consegue colocar em pé uma agenda para a reconquista dos territórios adversários.

Ao final de sua caravana de 18 dias, Lula terá percorrido 25 cidades de nove Estados nordestinos. E perceberá que, petrificado, viajou de volta para suas origens sem sair do lugar. Notará que campanha política não absolve um réu em seis ações penais, assim como uma condenação de 9 anos e meio de cadeia não elege um presidente.

Hoje, sem condições de fornecer explicações críveis sobre os episódios inacreditáveis em que se meteu, Lula encolhe. Sua retórica, baseada no ódio à força-tarefa da Lava Jato, cabe numa caixa de fósforos. Seu prestígio, tisnado por seis ações penais e uma condenação, cabe nos 30% do eleitorado que tradicionalmente pende para o PT. Ainda em dúvida sobre o que vai ser quando terminar de decrescer —se presidiário ou presidenciável— Lula realiza uma viagem ao passado.

Ao final de sua caravana de 18 dias, Lula terá percorrido 25 cidades de nove Estados nordestinos. E perceberá que, petrificado, viajou de volta para suas origens sem sair do lugar. Notará que campanha política não absolve um réu em seis ações penais, assim como uma condenação de 9 anos e meio de cadeia não elege um presidente.

A riqueza pública

Sem preconceito, o governo Michel Temer virou um grande balcão de negócios. O seu novo programa de privatizações, que pretende se desfazer de 57 ativos, entre os quais a Casa da Moeda, a Eletrobras e a Reserva Nacional de Cobre (Renca), para citar os mais emblemáticos, pretende alienar boa parte da riqueza da União. Os argumentos a favor da decisão são verdadeiros: primeiro, o país não tem como financiar investimentos na modernização de nossa infraestrutura sem a venda de ativos e a entrega de serviços à exploração das empresas privadas; segundo, as empresas estatais e a gestão dos serviços públicos sempre estiveram a serviços dos partidos políticos, que miram seus próprios interesses e não os da sociedade. O problema é como isso será feito.

A necessidade de voltar a crescer e a impossibilidade de investir, com um Orçamento cujo deficit este ano será da ordem de R$ 159 bilhões, repôs o debate sobre as privatizações na ordem do dia. A tendência é a discussão reproduzir a velha polarização esquerda versus direita, ou seja, o embate entre um projeto nacional desenvolvimentista e o modelo neoliberal. É a mesma polêmica aberta nos anos 1980 por Margaret Tatcher, a primeira-ministra conservadora que reformou a economia britânica. E que pautou a discussão sobre as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, na década seguinte. Será que vale a pena reprisar esse debate, que pautou as eleições presidenciais de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014?

Os suecos Dag Detter e Stefan Fölster, autores do livro A riqueza pública das nações, põem o dedo na ferida quando afirmam que o centro da questão é a qualidade da governança dos ativos públicos. Segundo eles, “a malaise” da riqueza pública não é consequência da incompetência dos políticos, mas do fato de a administração de empresas e de serviços desviar o foco dos políticos de sua principal missão: promover o bem comum. O resto é consequência. Detter foi presidente da Stattum, a holding do governo sueco; Fölster, economista-chefe da Confederação das Empresas Suecas. Ambos foram protagonistas da mais bem-sucedida reforma do Estado da Europa.

No mundo inteiro, estão em crise o Estado de bem-estar social e o sistema de representação política. O problema é que isso pôs em risco a democracia. O dilema é o mesmo desde a velha crítica de Platão: enquanto os eleitores põem a satisfação imediata acima da prudência duradoura, a corrupção dos políticos é a via mais rápida de acesso ao poder. A ligação entre liberalismo econômico e democracia liberal nunca foi automática. Muito menos a globalização é sinônimo de avanço da democracia. A ideia de que a democracia é um credo universal associado ao capitalismo também é falsa. Há uma corrida mundial entre o Ocidente e o Oriente para reinventar o Estado, cujo objetivo é modernizar a economia e não, necessariamente, aperfeiçoar a democracia. Não se pode dizer, por exemplo, que os Estados Unidos (uma democracia liberal) estão se saindo melhor nessa corrida do que a China (uma ditadura comunista). Nesse mundo onde ambos disputam o controle do comércio mundial, cujo eixo se deslocou do Atlântico para o Pacífico, qual será o lugar do Brasil?

A gestão da nossa riqueza pública estará no centro do debate eleitoral de 2018, cujos principais protagonistas, até agora, têm propostas retrógradas. A esquerda demoniza o uso de mecanismos de mercado para melhorar a situação do Estado. A direita demoniza o uso do Estado para lidar com as falhas do mercado. Enquanto isso, as empresas de tecnologia estão reinventando o mundo. A tese dos suecos é retirar a governança dos ativos públicos das mãos dos políticos e passá-los à gestão de profissionais gabaritados. Eles citam os exemplos da China, da Rússia e do Brasil, onde os políticos e uma burocracia ineficiente não conseguem tirar proveito dos próprios recursos disponíveis, que acabam por desaparecer. Esses ativos estão sendo dilapidados pelo patrimonialismo, o clientelismo e o fisiologismo.

A criação de holdings para administrar os ativos públicos já é uma experiência bem-sucedida em vários países que enfrentaram o problema, como Finlândia, Áustria, Reino Unido e Suécia. Há dois exemplos: a Suécia adotou um modelo fragmentado, no qual os donos originais mantiveram seus ativos em várias holdings; a Finlândia optou por centralizar os ativos numa só holding. Em ambos os casos, a gestão foi confiada a profissionais de mercado, sem interferência política, com um modelo de gestão semelhante aos dos bancos centrais e dos fundos de pensão. O caso do Deutsche Bundespost da Alemanha é dos mais emblemáticos. Em 1995, a empresa foi transformada em três sociedades anônimas. Hoje, o Deutsche Post atua em 220 países, emprega 480 mil pessoas e movimenta 55 bilhões de euros.

A nossa riqueza pública é muito maior do que a dívida pública; administrá-la melhor poderia ajudar a resolver o problema do endividamento, ao mesmo tempo em que financiaria o crescimento econômico. O mais importante não é a propriedade, é o rendimento dos ativos públicos. Melhorar a gestão desses recursos é fundamental para o equilíbrio fiscal. Mais ainda para combater a corrupção e fortalecer a democracia.

A necessidade de voltar a crescer e a impossibilidade de investir, com um Orçamento cujo deficit este ano será da ordem de R$ 159 bilhões, repôs o debate sobre as privatizações na ordem do dia. A tendência é a discussão reproduzir a velha polarização esquerda versus direita, ou seja, o embate entre um projeto nacional desenvolvimentista e o modelo neoliberal. É a mesma polêmica aberta nos anos 1980 por Margaret Tatcher, a primeira-ministra conservadora que reformou a economia britânica. E que pautou a discussão sobre as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, na década seguinte. Será que vale a pena reprisar esse debate, que pautou as eleições presidenciais de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014?

No mundo inteiro, estão em crise o Estado de bem-estar social e o sistema de representação política. O problema é que isso pôs em risco a democracia. O dilema é o mesmo desde a velha crítica de Platão: enquanto os eleitores põem a satisfação imediata acima da prudência duradoura, a corrupção dos políticos é a via mais rápida de acesso ao poder. A ligação entre liberalismo econômico e democracia liberal nunca foi automática. Muito menos a globalização é sinônimo de avanço da democracia. A ideia de que a democracia é um credo universal associado ao capitalismo também é falsa. Há uma corrida mundial entre o Ocidente e o Oriente para reinventar o Estado, cujo objetivo é modernizar a economia e não, necessariamente, aperfeiçoar a democracia. Não se pode dizer, por exemplo, que os Estados Unidos (uma democracia liberal) estão se saindo melhor nessa corrida do que a China (uma ditadura comunista). Nesse mundo onde ambos disputam o controle do comércio mundial, cujo eixo se deslocou do Atlântico para o Pacífico, qual será o lugar do Brasil?

A gestão da nossa riqueza pública estará no centro do debate eleitoral de 2018, cujos principais protagonistas, até agora, têm propostas retrógradas. A esquerda demoniza o uso de mecanismos de mercado para melhorar a situação do Estado. A direita demoniza o uso do Estado para lidar com as falhas do mercado. Enquanto isso, as empresas de tecnologia estão reinventando o mundo. A tese dos suecos é retirar a governança dos ativos públicos das mãos dos políticos e passá-los à gestão de profissionais gabaritados. Eles citam os exemplos da China, da Rússia e do Brasil, onde os políticos e uma burocracia ineficiente não conseguem tirar proveito dos próprios recursos disponíveis, que acabam por desaparecer. Esses ativos estão sendo dilapidados pelo patrimonialismo, o clientelismo e o fisiologismo.

A criação de holdings para administrar os ativos públicos já é uma experiência bem-sucedida em vários países que enfrentaram o problema, como Finlândia, Áustria, Reino Unido e Suécia. Há dois exemplos: a Suécia adotou um modelo fragmentado, no qual os donos originais mantiveram seus ativos em várias holdings; a Finlândia optou por centralizar os ativos numa só holding. Em ambos os casos, a gestão foi confiada a profissionais de mercado, sem interferência política, com um modelo de gestão semelhante aos dos bancos centrais e dos fundos de pensão. O caso do Deutsche Bundespost da Alemanha é dos mais emblemáticos. Em 1995, a empresa foi transformada em três sociedades anônimas. Hoje, o Deutsche Post atua em 220 países, emprega 480 mil pessoas e movimenta 55 bilhões de euros.

A nossa riqueza pública é muito maior do que a dívida pública; administrá-la melhor poderia ajudar a resolver o problema do endividamento, ao mesmo tempo em que financiaria o crescimento econômico. O mais importante não é a propriedade, é o rendimento dos ativos públicos. Melhorar a gestão desses recursos é fundamental para o equilíbrio fiscal. Mais ainda para combater a corrupção e fortalecer a democracia.

Assinar:

Comentários (Atom)