domingo, 25 de janeiro de 2026

Fim de uma era

A Europa foi o centro do mundo desde que as grandes navegações começaram a moldar a geopolítica em que vivemos. Portugal e Espanha dividiram o mundo por intermédio do Tratado de Tordesilhas, que não foi reconhecido por franceses, ingleses e holandeses. Uns invadiram os outros e começaram a dividir as áreas de interesse. Ingleses se espalharam pelos continentes e criaram o império onde o sol jamais se punha, com a inclusão da Índia, a joia da Coroa. Faz sentido. O diamante Koh-i-Noor, um dos maiores diamantes lapidados do mundo, originário da Índia, é a peça central da coroa britânica. O diamante pertencente à Índia foi "cedido" à rainha Vitória em 1848.

Os europeus dividiram a África entre si, com exceção do Congo Belga, que se transformou em posse particular do rei Leopoldo II. Europeus se espalharam pela África e pelas Américas. No sul, Espanha e Portugal dividiram o território. No norte, ingleses dominaram as 13 colônias que se formaram ao longo do Atlântico. Depois, Napoleão vendeu a Louisiana para os norte-americanos, que, em seguida, compraram a Flórida dos espanhóis, o Alaska dos russos e invadiram o México para fazer a costa oeste com Califórnia, Texas, Novo México e outros estados. Surgiu o país chamado Estados Unidos, que fez a guerra de independência contra a Inglaterra com auxílio bélico efetivo dos franceses.

Sem falar no processo de colonização da Ásia e do Oriente Médio, tudo, portanto, começa, na história moderna, pela Europa. Os europeus brigaram entre si duas vezes no século passado. Da segunda, o mundo ocidental sobreviveu por causa da efetiva participação dos Estados Unidos. Evitou a queda da Inglaterra e seu auxílio foi fundamental para auxiliar a União Soviética superar a máquina de guerra nazista. Não fosse esse auxílio, os europeus hoje estariam falando alemão.

E, na Ásia, os povos estariam dominados pelo Japão imperialista. Tudo isso tem preço. Ingleses terminaram de pagar suas dívidas de guerra com os Estados Unidos em 2006. A China recuperou sua independência, expulsou os japoneses da Manchúria e, hoje, é uma potência. A Coreia do Sul, também expulsou os japoneses, e se transformou num tigre asiático, depois de fazer guerra contra seu vizinho do Norte.

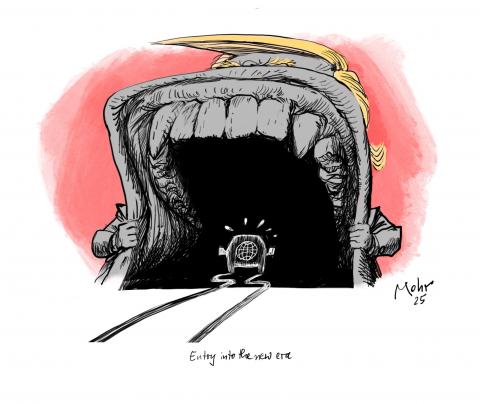

Esse mundo, aparentemente, acabou nesta semana.

Donald Trump anunciou que cada país que integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) terá que pagar pela proteção que Washington oferece ao continente. Acabou o conforto do guarda-chuva norte-americano. Cada um por si. Lembra o momento quando o russo Mikhail Gorbachev anunciou aos países que integravam a União Soviética que não mais teriam a proteção do Exército Vermelho. Eles optaram pela independência e dissolveram o mundo comunista. Fenômeno semelhante, com sinal trocado, está acontecendo neste momento. Com o agravante de que Trump quer colocar a Groenlândia sob domínio dos Estados Unidos. Sonha em ter o Canadá integrado a seu território. (O Canadá, formalmente, pertence à Comunidade Britânica de Nações, sua autoridade maior é o rei da Inglaterra).

As consequências diretas são claras: a Otan aparentemente perdeu o sentido, uma vez que ela foi criada para conter uma possível invasão dos comunistas. Os comunistas não existem mais, porém Vladimir Putin insiste em dominar a Ucrânia, o que ameaça os países da Europa Ocidental. Trump não faz qualquer pressão contra os russos. Prefere que Zelensky, o ucraniano, faça as concessões para acabar com o conflito. Os europeus estão em pânico porque não possuem meios e modos para confrontar os norte-americanos. Em termos bélicos, nem pensar. No capítulo comércio, podem promover algum dano ao adversário, mas vão sofrer muito mais.

O anunciado tratado entre a União Europeia e o Mercosul sofreu um abalo. Ele terá que ser examinado por instâncias judiciais. Os caipiras são reacionários e temem os produtos originários dos países do sul que são melhores e de menor custo. Eles prejudicam a comunidade na defesa de seus subsídios. Os norte-americanos que construíram o maior império da atualidade elegeram um czar para dirigir suas necessidades. Ele pensa apenas em dinheiro, lucro, investimento e manter o mercado de emprego ativado dentro de suas fronteiras.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, foi objetivo. Disse, em Davos, que "a velha ordem não vai regressar. Estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição". Mais claro impossível. O discurso dele foi impressionante. Não reproduzo aqui por falta de espaço. Ele anunciou que seu país vai dobrar o investimento em defesa, com base na indústria local, melhorar o ambiente de negócios, reduzir impostos, incentivar exportações e procurar acordos comerciais com países ou grupos de países, inclusive o Mercosul. Sem querer, o canadense anunciou excelente programa de governo para candidatos que pretendem disputar a Presidência no Brasil, na eleição deste ano.

Os europeus dividiram a África entre si, com exceção do Congo Belga, que se transformou em posse particular do rei Leopoldo II. Europeus se espalharam pela África e pelas Américas. No sul, Espanha e Portugal dividiram o território. No norte, ingleses dominaram as 13 colônias que se formaram ao longo do Atlântico. Depois, Napoleão vendeu a Louisiana para os norte-americanos, que, em seguida, compraram a Flórida dos espanhóis, o Alaska dos russos e invadiram o México para fazer a costa oeste com Califórnia, Texas, Novo México e outros estados. Surgiu o país chamado Estados Unidos, que fez a guerra de independência contra a Inglaterra com auxílio bélico efetivo dos franceses.

Sem falar no processo de colonização da Ásia e do Oriente Médio, tudo, portanto, começa, na história moderna, pela Europa. Os europeus brigaram entre si duas vezes no século passado. Da segunda, o mundo ocidental sobreviveu por causa da efetiva participação dos Estados Unidos. Evitou a queda da Inglaterra e seu auxílio foi fundamental para auxiliar a União Soviética superar a máquina de guerra nazista. Não fosse esse auxílio, os europeus hoje estariam falando alemão.

E, na Ásia, os povos estariam dominados pelo Japão imperialista. Tudo isso tem preço. Ingleses terminaram de pagar suas dívidas de guerra com os Estados Unidos em 2006. A China recuperou sua independência, expulsou os japoneses da Manchúria e, hoje, é uma potência. A Coreia do Sul, também expulsou os japoneses, e se transformou num tigre asiático, depois de fazer guerra contra seu vizinho do Norte.

Esse mundo, aparentemente, acabou nesta semana.

Donald Trump anunciou que cada país que integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) terá que pagar pela proteção que Washington oferece ao continente. Acabou o conforto do guarda-chuva norte-americano. Cada um por si. Lembra o momento quando o russo Mikhail Gorbachev anunciou aos países que integravam a União Soviética que não mais teriam a proteção do Exército Vermelho. Eles optaram pela independência e dissolveram o mundo comunista. Fenômeno semelhante, com sinal trocado, está acontecendo neste momento. Com o agravante de que Trump quer colocar a Groenlândia sob domínio dos Estados Unidos. Sonha em ter o Canadá integrado a seu território. (O Canadá, formalmente, pertence à Comunidade Britânica de Nações, sua autoridade maior é o rei da Inglaterra).

As consequências diretas são claras: a Otan aparentemente perdeu o sentido, uma vez que ela foi criada para conter uma possível invasão dos comunistas. Os comunistas não existem mais, porém Vladimir Putin insiste em dominar a Ucrânia, o que ameaça os países da Europa Ocidental. Trump não faz qualquer pressão contra os russos. Prefere que Zelensky, o ucraniano, faça as concessões para acabar com o conflito. Os europeus estão em pânico porque não possuem meios e modos para confrontar os norte-americanos. Em termos bélicos, nem pensar. No capítulo comércio, podem promover algum dano ao adversário, mas vão sofrer muito mais.

O anunciado tratado entre a União Europeia e o Mercosul sofreu um abalo. Ele terá que ser examinado por instâncias judiciais. Os caipiras são reacionários e temem os produtos originários dos países do sul que são melhores e de menor custo. Eles prejudicam a comunidade na defesa de seus subsídios. Os norte-americanos que construíram o maior império da atualidade elegeram um czar para dirigir suas necessidades. Ele pensa apenas em dinheiro, lucro, investimento e manter o mercado de emprego ativado dentro de suas fronteiras.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, foi objetivo. Disse, em Davos, que "a velha ordem não vai regressar. Estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição". Mais claro impossível. O discurso dele foi impressionante. Não reproduzo aqui por falta de espaço. Ele anunciou que seu país vai dobrar o investimento em defesa, com base na indústria local, melhorar o ambiente de negócios, reduzir impostos, incentivar exportações e procurar acordos comerciais com países ou grupos de países, inclusive o Mercosul. Sem querer, o canadense anunciou excelente programa de governo para candidatos que pretendem disputar a Presidência no Brasil, na eleição deste ano.

À margem da lei

"O Agente Secreto" e "Ainda Estou Aqui" expressam a força do cinema brasileiro. E isso merece muita, mas muita comemoração. Ambos os filmes retratam, no entanto, um país à margem da lei, como "Cidade de Deus" ou "Cabra Marcado para Morrer", também aclamados internacionalmente.

"Ainda Estou Aqui" retrata o arbítrio como política de Estado. A tortura, os desaparecimentos forçados e a perseguição de dissidentes foram transformadas em instrumentos de manutenção de poder. A Constituição foi suspensa por sucessivos atos institucionais, que transferiram o poder aos militares, restringiram direitos e retiraram as ações repressivas do controle judicial. Instituições foram criadas ou receberam expressa determinação para torturar e matar.

A partir da história real de Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" descreve a face mais macabra do regime de exceção. Mas nos brinda, por outro lado, com a força moral dos que sobreviveram e resistiram. A família de Eunice nos comove, com sua coragem e disposição para buscar justiça e construir um país melhor.

"O Agente Secreto", que também se passa durante o regime militar, retrata uma outra dimensão do estado de exceção, que se enraíza no tecido social. Desde a primeira cena somos expostos à banalidade da vida. O corpo no chão não gera nenhuma reação do agente do Estado ou do cidadão. Como se a morte de uma pessoa não trouxesse nenhuma consequência moral ou jurídica. Numa terra sem lei, só os cachorros parecem se interessar por aquele corpo.

A trama nos transporta para a perseguição de um professor e sua família pelo simples fato de estarem determinados a levar suas vidas de forma honesta, não se curvando à ambição empresarial, entrelaçada e protegida pelo regime. Novamente somos expostos às entranhas, não mais do regime, mas dos matadores de aluguel que coabitam a marginalidade com os agentes da lei e os empreendedores de então. Em "O Agente Secreto" os perseguidos não são dissidentes políticos, mas pessoas comuns, que têm suas vidas reviradas simplesmente por agirem com retidão. Mais uma vez, o sopro de esperança e humanidade vem dos que resistem; de Dona Sebastiana, Armando e Flávia.

Impossível assistir a esses filmes sem pensar num Brasil que parece incapaz de superar um profundo mal-entendido com a lei. Mal-entendido que transcende os períodos autoritários. Que se encontra enraizado nas relações cotidianas e no modo como são operadas nossas instituições, por meio do "familismo", exposto por Oliveira Vianna, da perversa "cordialidade", descrita por Sérgio Buarque de Hollanda, do "patrimonialismo", de Raymundo Faoro, do "você sabe com quem está falando?", de Roberto da Matta, ou da "grande conciliação", de Michel Debrun. São espectros que não nos abandonam, escancarando uma indisposição de acatar a lei como regra geral.

É paradoxal que num país em que a imensa maioria da população acorda cedo para trabalhar e cumprir suas obrigações sobreviva uma cultura tão forte e arraigada de descumprimento da lei e desrespeito aos direitos mais elementares.

Da cornucópia do Banco Master, com seus tentáculos sobre a Faria Lima e os Poderes do Estado, incluindo a cúpula de tribunais, à explosão de feminicídios; da chacina comandada pelo governo do Rio de Janeiro, com amplo apoio popular, à tentativa de golpe do 8 de Janeiro, sob o comando do ex-presidente e seus generais; o país parece incapaz de respeitar da lei e suas autoridades, de abraçar um código de conduta.

Que as Eunices e Sebastianas nos deem forças para continuar lutando por justiça e por um país melhor.

"Ainda Estou Aqui" retrata o arbítrio como política de Estado. A tortura, os desaparecimentos forçados e a perseguição de dissidentes foram transformadas em instrumentos de manutenção de poder. A Constituição foi suspensa por sucessivos atos institucionais, que transferiram o poder aos militares, restringiram direitos e retiraram as ações repressivas do controle judicial. Instituições foram criadas ou receberam expressa determinação para torturar e matar.

A partir da história real de Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" descreve a face mais macabra do regime de exceção. Mas nos brinda, por outro lado, com a força moral dos que sobreviveram e resistiram. A família de Eunice nos comove, com sua coragem e disposição para buscar justiça e construir um país melhor.

"O Agente Secreto", que também se passa durante o regime militar, retrata uma outra dimensão do estado de exceção, que se enraíza no tecido social. Desde a primeira cena somos expostos à banalidade da vida. O corpo no chão não gera nenhuma reação do agente do Estado ou do cidadão. Como se a morte de uma pessoa não trouxesse nenhuma consequência moral ou jurídica. Numa terra sem lei, só os cachorros parecem se interessar por aquele corpo.

A trama nos transporta para a perseguição de um professor e sua família pelo simples fato de estarem determinados a levar suas vidas de forma honesta, não se curvando à ambição empresarial, entrelaçada e protegida pelo regime. Novamente somos expostos às entranhas, não mais do regime, mas dos matadores de aluguel que coabitam a marginalidade com os agentes da lei e os empreendedores de então. Em "O Agente Secreto" os perseguidos não são dissidentes políticos, mas pessoas comuns, que têm suas vidas reviradas simplesmente por agirem com retidão. Mais uma vez, o sopro de esperança e humanidade vem dos que resistem; de Dona Sebastiana, Armando e Flávia.

Impossível assistir a esses filmes sem pensar num Brasil que parece incapaz de superar um profundo mal-entendido com a lei. Mal-entendido que transcende os períodos autoritários. Que se encontra enraizado nas relações cotidianas e no modo como são operadas nossas instituições, por meio do "familismo", exposto por Oliveira Vianna, da perversa "cordialidade", descrita por Sérgio Buarque de Hollanda, do "patrimonialismo", de Raymundo Faoro, do "você sabe com quem está falando?", de Roberto da Matta, ou da "grande conciliação", de Michel Debrun. São espectros que não nos abandonam, escancarando uma indisposição de acatar a lei como regra geral.

É paradoxal que num país em que a imensa maioria da população acorda cedo para trabalhar e cumprir suas obrigações sobreviva uma cultura tão forte e arraigada de descumprimento da lei e desrespeito aos direitos mais elementares.

Da cornucópia do Banco Master, com seus tentáculos sobre a Faria Lima e os Poderes do Estado, incluindo a cúpula de tribunais, à explosão de feminicídios; da chacina comandada pelo governo do Rio de Janeiro, com amplo apoio popular, à tentativa de golpe do 8 de Janeiro, sob o comando do ex-presidente e seus generais; o país parece incapaz de respeitar da lei e suas autoridades, de abraçar um código de conduta.

Que as Eunices e Sebastianas nos deem forças para continuar lutando por justiça e por um país melhor.

'Orwell: 2+2=5': Como chegámos ao futuro que George Orwell quis evitar

Há um certo prazer mórbido em ver Orwell: 2+2=5 numa sala de cinema escura, por isso por favor não esperem pelo streaming. Não aquele prazer cinéfilo de festival de cinema, mas o prazer desconfortável de perceber que o escritor que achámos paranóico era, afinal, só um tipo atento ao que aí vinha. Raoul Peck conduz este documentário como quem levanta um cadáver histórico e constata que, surpresa, o morto está mais vivo do que todos nós juntos. Em 2026, George Orwell (1910-1950) parece indirectamente um influencer involuntário do nosso colapso democrático, só lhe faltou ter contas nas redes sociais e um podcast político.

Peck não faz o clássico documentário de escritor: nada de colecções de depoimentos de especialistas bocejantes ou teses académicas embaladas em música de piano. O cineasta haitiano, residente nos EUA — já mestre em provocar ressacas morais com Eu Não Sou o Teu Negro (2017), a partir da obra do escritor James Baldwin — prefere usar Orwell como lente, espelho e arma. A vida do autor está lá, claro, desde o Eric Blair — o seu verdadeiro nome — colonial ao tuberculoso exilado na ilha de Jura, mas funciona sobretudo como backstage do verdadeiro espectáculo: a forma como o totalitarismo se veste, se adapta e se infiltra até parecer lifestyle. Orwell tinha aquele talento irritante de simplificar o terror: “Liberdade é escravidão”, “Ignorância é força”, “Guerra é paz”. Hoje chamamos-lhe “narrativa”, “spin”, “media training” e “soft power”. Que delicados que somos todos nós.

Orwell: 2+2=5 joga imagens de Basra, Ucrânia, Gaza, Washington e outras geografias do desastre com a voz delicadamente “assassina” do actor britânico Damian Lewis (Homeland) a citar Orwell. A montagem faz o que os noticiários evitam: liga pontos. De repente, a frase sobre “ser corrompido sem viver num regime totalitário” cai em cima de imagens de líderes eleitos com saudades do autoritarismo, dos influencers do ressentimento, e da malta que grita “liberdade!” e diz ser contra o “sistema”, enquanto defende censura, vigilância e deportações. É bonito ver Orwell a constatar, lá do além, que a estupidez moral também evolui, apesar de toda a tecnologia.

Há quem acuse Peck de didatismo e sim, está lá a fúria discursiva, o dedo na ferida, os paralelos explícitos. Mas talvez seja precisamente isso que faltava. O cinema documental político anda há anos a tentar convencer-nos com metáforas, metáforas e mais metáforas. Peck abdica da subtileza e diz: olhem, isto foi o que Orwell escreveu, isto é o que está a acontecer, isto é o que vocês estão a permitir. Podemos discutir depois se é fascismo, proto-fascismo, populismo, capitalismo de vigilância ou apenas a versão tecnológica da velha estupidez humana. Para Peck, o essencial é a mecânica: primeiro distorce-se a linguagem, depois distorce-se a realidade, depois distorce-se a memória, e no fim insiste-se no 2+2=5, como na tortura, e ninguém reclama porque toda a gente está demasiado ocupada a comentar posts das redes sociais, e ler pouco livros, jornais ou revistas.

A certa altura, o documentário deixa de ser sobre George Orwell e passa a ser sobre nós. Sobre a facilidade com que aceitamos tecnologias que monitorizam tudo, governos que reescrevem factos, plataformas que modulam o que vemos, jornais que abdicam de chamar mentira à mentira, e populações que confundem liberdade com impunidade. Orwell imaginou um grande televisor bidirecional na sala, nós pagamos para ter um pequeno no bolso, com GPS, histórico, publicidade personalizada e mera teoria da conspiração que grava tudo que dizemos, para depois aparecerem os produtos nos banners. O Big Brother não precisou de invadir as nossas casas: nós fizemos fila para o comprar nas Apple Store ou da Goggle.

Peck percebe bem que a genialidade de Orwell não estava na previsão dos tiranos — tiranos existem desde que alguém descobriu que o poder é viciante — mas sim na psicologia da servidão voluntária. A verdadeira violência totalitária não é a tortura na Sala 101, é a sensação de que já não vale a pena resistir porque a realidade se fragmentou ao ponto de cada um ter a sua. É a democracia tratada como entretenimento. É o cidadão convertido em consumidor. É a mentira transformada em hábito higiénico.

No fim, Orwell: 2+2=5 funciona como uma espécie de consulta médica: Orwell diagnosticou o tumor, nós ignorámos os sintomas, e Peck aparece a dizer que o cancro já fez metástases. Não é um filme pessimista, é simplesmente realista. O otimismo, esse, ficou para depois do genérico, quando regressa a internet e os mesmos algoritmos que nos serviram propaganda ontem já estão a afinar o que veremos amanhã.

O que sobra é a pergunta que Peck não formula, mas deixa a marinar: se Orwell não era ficção, então de que lado da história estamos nós? Porque de uma coisa Orwell tinha a certeza: o futuro não é escrito pelos que dormem. É escrito pelos que acreditam que 2+2=4, mesmo quando o mundo inteiro jura que dá 5.

Peck não faz o clássico documentário de escritor: nada de colecções de depoimentos de especialistas bocejantes ou teses académicas embaladas em música de piano. O cineasta haitiano, residente nos EUA — já mestre em provocar ressacas morais com Eu Não Sou o Teu Negro (2017), a partir da obra do escritor James Baldwin — prefere usar Orwell como lente, espelho e arma. A vida do autor está lá, claro, desde o Eric Blair — o seu verdadeiro nome — colonial ao tuberculoso exilado na ilha de Jura, mas funciona sobretudo como backstage do verdadeiro espectáculo: a forma como o totalitarismo se veste, se adapta e se infiltra até parecer lifestyle. Orwell tinha aquele talento irritante de simplificar o terror: “Liberdade é escravidão”, “Ignorância é força”, “Guerra é paz”. Hoje chamamos-lhe “narrativa”, “spin”, “media training” e “soft power”. Que delicados que somos todos nós.

Orwell: 2+2=5 joga imagens de Basra, Ucrânia, Gaza, Washington e outras geografias do desastre com a voz delicadamente “assassina” do actor britânico Damian Lewis (Homeland) a citar Orwell. A montagem faz o que os noticiários evitam: liga pontos. De repente, a frase sobre “ser corrompido sem viver num regime totalitário” cai em cima de imagens de líderes eleitos com saudades do autoritarismo, dos influencers do ressentimento, e da malta que grita “liberdade!” e diz ser contra o “sistema”, enquanto defende censura, vigilância e deportações. É bonito ver Orwell a constatar, lá do além, que a estupidez moral também evolui, apesar de toda a tecnologia.

Há quem acuse Peck de didatismo e sim, está lá a fúria discursiva, o dedo na ferida, os paralelos explícitos. Mas talvez seja precisamente isso que faltava. O cinema documental político anda há anos a tentar convencer-nos com metáforas, metáforas e mais metáforas. Peck abdica da subtileza e diz: olhem, isto foi o que Orwell escreveu, isto é o que está a acontecer, isto é o que vocês estão a permitir. Podemos discutir depois se é fascismo, proto-fascismo, populismo, capitalismo de vigilância ou apenas a versão tecnológica da velha estupidez humana. Para Peck, o essencial é a mecânica: primeiro distorce-se a linguagem, depois distorce-se a realidade, depois distorce-se a memória, e no fim insiste-se no 2+2=5, como na tortura, e ninguém reclama porque toda a gente está demasiado ocupada a comentar posts das redes sociais, e ler pouco livros, jornais ou revistas.

A certa altura, o documentário deixa de ser sobre George Orwell e passa a ser sobre nós. Sobre a facilidade com que aceitamos tecnologias que monitorizam tudo, governos que reescrevem factos, plataformas que modulam o que vemos, jornais que abdicam de chamar mentira à mentira, e populações que confundem liberdade com impunidade. Orwell imaginou um grande televisor bidirecional na sala, nós pagamos para ter um pequeno no bolso, com GPS, histórico, publicidade personalizada e mera teoria da conspiração que grava tudo que dizemos, para depois aparecerem os produtos nos banners. O Big Brother não precisou de invadir as nossas casas: nós fizemos fila para o comprar nas Apple Store ou da Goggle.

Peck percebe bem que a genialidade de Orwell não estava na previsão dos tiranos — tiranos existem desde que alguém descobriu que o poder é viciante — mas sim na psicologia da servidão voluntária. A verdadeira violência totalitária não é a tortura na Sala 101, é a sensação de que já não vale a pena resistir porque a realidade se fragmentou ao ponto de cada um ter a sua. É a democracia tratada como entretenimento. É o cidadão convertido em consumidor. É a mentira transformada em hábito higiénico.

No fim, Orwell: 2+2=5 funciona como uma espécie de consulta médica: Orwell diagnosticou o tumor, nós ignorámos os sintomas, e Peck aparece a dizer que o cancro já fez metástases. Não é um filme pessimista, é simplesmente realista. O otimismo, esse, ficou para depois do genérico, quando regressa a internet e os mesmos algoritmos que nos serviram propaganda ontem já estão a afinar o que veremos amanhã.

O que sobra é a pergunta que Peck não formula, mas deixa a marinar: se Orwell não era ficção, então de que lado da história estamos nós? Porque de uma coisa Orwell tinha a certeza: o futuro não é escrito pelos que dormem. É escrito pelos que acreditam que 2+2=4, mesmo quando o mundo inteiro jura que dá 5.

Quando os loucos conduzem os cegos

Não são apenas os vivos que nos atormentam, os mortos também. Le mort saisit le vif!.

Éramos algo como uma malha de feitorias sob a coroa do pequeno Estado português, em trânsito entre o domínio espanhol e o britânico, cuja preeminência nos condicionaria até o fim da Primeira Grande Guerra (1914–1918) e a ascensão dos EUA, que se tornam a unipotência capitalista após a queda do Muro de Berlim e a capitulação da URSS.

Continuávamos na periferia, como se cumpríssemos um determinismo que a leitura dialética da História não justifica. Antes, no nascedouro do século XVI, na periferia do mercantilismo do capitalismo nascente, ainda pré-industrial e pré-estatal. Agora, na periferia do capitalismo pós-industrial, sob a égide de um imperialismo Moloch.

Em 1627, em sua História do Brasil, o sábio e precursor Frei Vicente de Salvador profligava as limitações estratégicas do português: desapetrechado política e economicamente, pugnava salvar-se mediante a conservação da terra apossada sem luta, e salvá-la por meio de tratados negociados com nações mais poderosas: “Da largura que a terra do Brasil tem para o sertão não trato, porque até agora não houve quem a andasse por negligência dos portugueses, que, sendo grandes conquistadores de terras, não aproveitam delas, mas contentam-se de andar arranhando ao longo do mar como caranguejos”.

Vida social, nenhuma. Vida política, tão-só a necessária para assegurar o domínio português: os primeiros agentes do fisco, os primeiros militares, os primeiros fortes de defesa, os primeiros agentes da justiça reinol; os padres e frades catequizando os catecúmenos, desculturalizando o gentio e o negro, matando suas almas; os jesuítas catequizando, educando, aportuguesando e construindo, território afora, suas “repúblicas”, seus aldeamentos, suas “missões”, um modelo de colonização clerical que palmilhou quase todo o país daqueles idos; caminhando desde a Amazônia e o Centro-Oeste ao Rio Grande do Sul, à Argentina e ao Paraguai; chegaram a mobilizar entre 250 e 300 mil guaranis, até a fúria pombalina que os expulsou do Brasil.

Nascemos na periferia do mercantilismo do século XVI, do capitalismo nascente, ainda pré-industrial e pré-estatal, e nossos donos de então, pais e mães dos donos de hoje, logo se aclimataram no ócio, pois havia índios preados para o trabalho, africanos às mãos cheias para o eito e a morte antes do tempo. A história oficial consagrou como “heróis da Pátria” os genocidas das Entradas e Bandeiras. Nesse Brasil, onde havia produção, só o escravo trabalhava, o que não explica tudo, mas sugere um campo de reflexão. Darcy Ribeiro lembra a carne e a alma dos indígenas e dos negros que os brancos caçavam para produzir e poder acumular suas riquezas. E madeira, e pedras, e algodão, e mais isso e mais aquilo, tudo o que o mercado europeu requeria, pois aqui, em se plantando (pelo braço escravizado), tudo dava, tudo dá; e logramos plantar cana e produzir açúcar para exportar à Europa, de onde importávamos tudo: manufaturados, ideologia, valores, cultura, visão de mundo, por intermédio dos entrepostos portugueses que nos exploravam como monopólio comercial.

O “brasileiro” é o português que vem “fazer a América”, enriquecer e voltar a Portugal para construir igrejas, e será personagem de Camilo Castelo Branco. O proprietário de engenho é um simples feitor muito rico. Não é um empreendedor, não é um pioneiro. É um homem da terra, reacionário, violento, inculto; mas, supunha, falava com Deus; precatado, mantinha em casa uma Capela devotada ao Cristo ou à Imaculada Cinceição onde se casavam os herfeiros com os herdeiros das terras vizinhas.

São essas as nossas raízes, as de um Estado classista moderno na sua abjeta concentração de renda e espoliação social; raízes que explicam ainda o mal de origem que intentam negacear: construído aos trancos e barrancos, isento de projeto de ser, desprovido de destino, o Brasil não é, está sendo; algo permanentemente em elaboração, sem bússola, sem azimute, talvez com ponto de partida, mas jamais dispondo de horizonte de chegada: sem régua e sem compasso, manipulado pela dialética das circunstâncias nas quais não ousa intervir.

Na transição para o capitalismo, a burguesia que nos coube já não era revolucionária quando aqui desembarcou, e jamais seria nacional, condicionada na modernidade pelos interesses do capitalismo globalizado. Jamais se desapartou de suas origens: cultiva o longo passado colonial e escravagista de seus avoengos. Assim vê o mundo e nele se vê.

Essas, as nossas circunstâncias perdurantes. Sem noção de si, carecemos da noção de mundo; sem projeto de ser, não temos porto de chegada. Ficamos com os argonautas, a navegar, porque navegar é preciso. E la nave va, mas não nos salva da alienação: a crise é objetiva, material, concreta e nos fisga no contrapé da irrelevância. Assim, quietos, nos escondemos diante da crise, que é uma crise nossa, presente: ela está no mundo, mas está diretamente na América do Sul e no Brasil.

Karl Marx, prólogo de "O capital"

Nascemos como território aberto: feitoria, praias, água, alimento e sombra para o repouso de corsários de todas as bandeiras; o mundo chegava para a aventura predatória dos séculos seguintes de apropriação da terra dada, a caça à natureza e aos homens, povos nativos preados e, com a Colônia, a escravidão de negros importados para o eito e a morte antecipada.

Bem mais tarde emerge, sem animação orgânica, uma ideia de povo em busca de nação, ausente o projeto de colonizador (com o qual não podia arcar a decadência irreversível do império lusitano); historiadores apressados referem-se às lutas travadas por portugueses, africanos escravizados, tropas de brancos pobres e indígenas escravizados como o início da construção de uma nacionalidade, nada obstante a impossibilidade de identificar a mínima consciência de pertencimento comum na expulsão da experiência do príncipe de Nassau (1654), modernizante em face da passividade portuguesa, ainda que não cogitasse de qualquer sorte de mobilidade social, ou da criação de mercado interno. Não havia uma nação a contrapor-se ao sonho holandês na América.

Nascemos como território aberto: feitoria, praias, água, alimento e sombra para o repouso de corsários de todas as bandeiras; o mundo chegava para a aventura predatória dos séculos seguintes de apropriação da terra dada, a caça à natureza e aos homens, povos nativos preados e, com a Colônia, a escravidão de negros importados para o eito e a morte antecipada.

Bem mais tarde emerge, sem animação orgânica, uma ideia de povo em busca de nação, ausente o projeto de colonizador (com o qual não podia arcar a decadência irreversível do império lusitano); historiadores apressados referem-se às lutas travadas por portugueses, africanos escravizados, tropas de brancos pobres e indígenas escravizados como o início da construção de uma nacionalidade, nada obstante a impossibilidade de identificar a mínima consciência de pertencimento comum na expulsão da experiência do príncipe de Nassau (1654), modernizante em face da passividade portuguesa, ainda que não cogitasse de qualquer sorte de mobilidade social, ou da criação de mercado interno. Não havia uma nação a contrapor-se ao sonho holandês na América.

Éramos algo como uma malha de feitorias sob a coroa do pequeno Estado português, em trânsito entre o domínio espanhol e o britânico, cuja preeminência nos condicionaria até o fim da Primeira Grande Guerra (1914–1918) e a ascensão dos EUA, que se tornam a unipotência capitalista após a queda do Muro de Berlim e a capitulação da URSS.

Continuávamos na periferia, como se cumpríssemos um determinismo que a leitura dialética da História não justifica. Antes, no nascedouro do século XVI, na periferia do mercantilismo do capitalismo nascente, ainda pré-industrial e pré-estatal. Agora, na periferia do capitalismo pós-industrial, sob a égide de um imperialismo Moloch.

Em 1627, em sua História do Brasil, o sábio e precursor Frei Vicente de Salvador profligava as limitações estratégicas do português: desapetrechado política e economicamente, pugnava salvar-se mediante a conservação da terra apossada sem luta, e salvá-la por meio de tratados negociados com nações mais poderosas: “Da largura que a terra do Brasil tem para o sertão não trato, porque até agora não houve quem a andasse por negligência dos portugueses, que, sendo grandes conquistadores de terras, não aproveitam delas, mas contentam-se de andar arranhando ao longo do mar como caranguejos”.

Vida social, nenhuma. Vida política, tão-só a necessária para assegurar o domínio português: os primeiros agentes do fisco, os primeiros militares, os primeiros fortes de defesa, os primeiros agentes da justiça reinol; os padres e frades catequizando os catecúmenos, desculturalizando o gentio e o negro, matando suas almas; os jesuítas catequizando, educando, aportuguesando e construindo, território afora, suas “repúblicas”, seus aldeamentos, suas “missões”, um modelo de colonização clerical que palmilhou quase todo o país daqueles idos; caminhando desde a Amazônia e o Centro-Oeste ao Rio Grande do Sul, à Argentina e ao Paraguai; chegaram a mobilizar entre 250 e 300 mil guaranis, até a fúria pombalina que os expulsou do Brasil.

Nascemos na periferia do mercantilismo do século XVI, do capitalismo nascente, ainda pré-industrial e pré-estatal, e nossos donos de então, pais e mães dos donos de hoje, logo se aclimataram no ócio, pois havia índios preados para o trabalho, africanos às mãos cheias para o eito e a morte antes do tempo. A história oficial consagrou como “heróis da Pátria” os genocidas das Entradas e Bandeiras. Nesse Brasil, onde havia produção, só o escravo trabalhava, o que não explica tudo, mas sugere um campo de reflexão. Darcy Ribeiro lembra a carne e a alma dos indígenas e dos negros que os brancos caçavam para produzir e poder acumular suas riquezas. E madeira, e pedras, e algodão, e mais isso e mais aquilo, tudo o que o mercado europeu requeria, pois aqui, em se plantando (pelo braço escravizado), tudo dava, tudo dá; e logramos plantar cana e produzir açúcar para exportar à Europa, de onde importávamos tudo: manufaturados, ideologia, valores, cultura, visão de mundo, por intermédio dos entrepostos portugueses que nos exploravam como monopólio comercial.

O “brasileiro” é o português que vem “fazer a América”, enriquecer e voltar a Portugal para construir igrejas, e será personagem de Camilo Castelo Branco. O proprietário de engenho é um simples feitor muito rico. Não é um empreendedor, não é um pioneiro. É um homem da terra, reacionário, violento, inculto; mas, supunha, falava com Deus; precatado, mantinha em casa uma Capela devotada ao Cristo ou à Imaculada Cinceição onde se casavam os herfeiros com os herdeiros das terras vizinhas.

São essas as nossas raízes, as de um Estado classista moderno na sua abjeta concentração de renda e espoliação social; raízes que explicam ainda o mal de origem que intentam negacear: construído aos trancos e barrancos, isento de projeto de ser, desprovido de destino, o Brasil não é, está sendo; algo permanentemente em elaboração, sem bússola, sem azimute, talvez com ponto de partida, mas jamais dispondo de horizonte de chegada: sem régua e sem compasso, manipulado pela dialética das circunstâncias nas quais não ousa intervir.

Na transição para o capitalismo, a burguesia que nos coube já não era revolucionária quando aqui desembarcou, e jamais seria nacional, condicionada na modernidade pelos interesses do capitalismo globalizado. Jamais se desapartou de suas origens: cultiva o longo passado colonial e escravagista de seus avoengos. Assim vê o mundo e nele se vê.

Essas, as nossas circunstâncias perdurantes. Sem noção de si, carecemos da noção de mundo; sem projeto de ser, não temos porto de chegada. Ficamos com os argonautas, a navegar, porque navegar é preciso. E la nave va, mas não nos salva da alienação: a crise é objetiva, material, concreta e nos fisga no contrapé da irrelevância. Assim, quietos, nos escondemos diante da crise, que é uma crise nossa, presente: ela está no mundo, mas está diretamente na América do Sul e no Brasil.

Fruto da formação histórica que acima se tentou resumir, nossa classe dominante, trêfega e traficante, não tem condições de dialogar com a realidade; alienada e ideologicamente colonizada, não se identifica com a nação, não a pode compreender. Nada se lhe deve cobrar ou esperar.

Mas talvez ainda seja pertinente chamar à cena a “sociedade civil”. Ou a academia, silente, omissa. Não há condições de cobrar o que quer que seja do movimento sindical, mas talvez ainda seja pertinente exigir uma postura digna dos partidos que ainda integram essa larga avenida que reúne progressistas, esquerda e centro. Era e ainda é justo, e ainda oportuno, exigir de nosso governo um mínimo de ação objetiva, ou seja, algo além das boas notas expedidas pela boa burocracia do Itamaraty. Que errou, com o terceiro andar do Palácio do Planalto, já lá atrás, reduzindo a agressão imperialista a uma chantagem tarifária, ao fim e ao cabo delegando as negociações de Estado, que haveriam de ser políticas, à intermediação de produtores brasileiros de carne e outras commodities com autoridades dos EUA, em escritórios de advocacia e lobby de Washington. Soa mal a dificuldade do nosso governo de dizer o que pensa sobre o condomínio que os EUA querem instalar sobre os escombros de Gaza. É preciso salvar a política “ativa e altiva” de Celso Amorim.

A questão, como é sabido, volta para seu campo nuclear, que é a política, de onde, a rigor, jamais saiu.

Na crise que o imperialismo agrava a cada dia — Europa, Oriente Médio, Palestina e Israel, Rússia, Ucrânia, Irã, Dinamarca/Groenlândia, América Latina e, nela, tanto a América do Sul, onde estamos, convivendo com a ascensão da extrema-direita, que nos promete isolar, quanto com a invasão da Venezuela, na nossa fronteira amazônica, o que não é irrelevante, em qualquer momento e em qualquer circunstância.

Que dizer quando o chefe da diplomacia de guerra da Casa Branca anuncia como nova política a retomada do “grande quintal”, proclamados o fim da política, o fim do multilateralismo, o fim dos organismos internacionais? O essencial está na ululante falência do direito internacional; inane.

A nova ordem é a lei do mais forte, o novo é o Velho Oeste. Soberania nacional não é um valor moral, nem muito menos jurídico, ensina a doutrina, ensina a vida; é uma força objetiva, concreta, palpável, que depende exclusivamente de si. A esse predicado os estrategistas chamam de capacidade de dissuasão. De que carecemos. Porque nossas forças não estão adequadamente armadas, porque sua formação ideológica é subalterna aos interesses do imperialismo, porque o governo ainda não conseguiu construir com a sociedade sua política de defesa.

Porque, ao final, carecemos de um projeto para o país.

Sem projeto de destino, sem causa, o Brasil, que já aspirou papel de liderança no plano internacional, vê-se reduzido à condição de objeto: peão em meio a outros peões que se multiplicam no tabuleiro de xadrez, onde reina o soberano imóvel, decidindo os destinos do mundo.

Lamentavelmente, vítimas de crassa falência analítica — como se a história não estivesse à nossa disposição para ensinar aos que querem saber —, não nos damos conta do quadro de realidade, como se ele fosse apenas um drama estranho ao nosso, representado noutro teatro. Ora, o enredo é único, a representação é única, o elenco é único, a plateia é única: somos nós. Os tempos de hoje trazem os tempos sempre contemporâneos de Shakespeare e seu Rei Lear, na fala de Gloucester (Ato IV, Cena 1): “É a peste do nosso tempo: quando os loucos conduzem os cegos”.

Mas talvez ainda seja pertinente chamar à cena a “sociedade civil”. Ou a academia, silente, omissa. Não há condições de cobrar o que quer que seja do movimento sindical, mas talvez ainda seja pertinente exigir uma postura digna dos partidos que ainda integram essa larga avenida que reúne progressistas, esquerda e centro. Era e ainda é justo, e ainda oportuno, exigir de nosso governo um mínimo de ação objetiva, ou seja, algo além das boas notas expedidas pela boa burocracia do Itamaraty. Que errou, com o terceiro andar do Palácio do Planalto, já lá atrás, reduzindo a agressão imperialista a uma chantagem tarifária, ao fim e ao cabo delegando as negociações de Estado, que haveriam de ser políticas, à intermediação de produtores brasileiros de carne e outras commodities com autoridades dos EUA, em escritórios de advocacia e lobby de Washington. Soa mal a dificuldade do nosso governo de dizer o que pensa sobre o condomínio que os EUA querem instalar sobre os escombros de Gaza. É preciso salvar a política “ativa e altiva” de Celso Amorim.

A questão, como é sabido, volta para seu campo nuclear, que é a política, de onde, a rigor, jamais saiu.

Na crise que o imperialismo agrava a cada dia — Europa, Oriente Médio, Palestina e Israel, Rússia, Ucrânia, Irã, Dinamarca/Groenlândia, América Latina e, nela, tanto a América do Sul, onde estamos, convivendo com a ascensão da extrema-direita, que nos promete isolar, quanto com a invasão da Venezuela, na nossa fronteira amazônica, o que não é irrelevante, em qualquer momento e em qualquer circunstância.

Que dizer quando o chefe da diplomacia de guerra da Casa Branca anuncia como nova política a retomada do “grande quintal”, proclamados o fim da política, o fim do multilateralismo, o fim dos organismos internacionais? O essencial está na ululante falência do direito internacional; inane.

A nova ordem é a lei do mais forte, o novo é o Velho Oeste. Soberania nacional não é um valor moral, nem muito menos jurídico, ensina a doutrina, ensina a vida; é uma força objetiva, concreta, palpável, que depende exclusivamente de si. A esse predicado os estrategistas chamam de capacidade de dissuasão. De que carecemos. Porque nossas forças não estão adequadamente armadas, porque sua formação ideológica é subalterna aos interesses do imperialismo, porque o governo ainda não conseguiu construir com a sociedade sua política de defesa.

Porque, ao final, carecemos de um projeto para o país.

Sem projeto de destino, sem causa, o Brasil, que já aspirou papel de liderança no plano internacional, vê-se reduzido à condição de objeto: peão em meio a outros peões que se multiplicam no tabuleiro de xadrez, onde reina o soberano imóvel, decidindo os destinos do mundo.

Lamentavelmente, vítimas de crassa falência analítica — como se a história não estivesse à nossa disposição para ensinar aos que querem saber —, não nos damos conta do quadro de realidade, como se ele fosse apenas um drama estranho ao nosso, representado noutro teatro. Ora, o enredo é único, a representação é única, o elenco é único, a plateia é única: somos nós. Os tempos de hoje trazem os tempos sempre contemporâneos de Shakespeare e seu Rei Lear, na fala de Gloucester (Ato IV, Cena 1): “É a peste do nosso tempo: quando os loucos conduzem os cegos”.

Entre sombras e permanências: quando a pobreza cai, mas permanece

Quase 25 anos após o início do século XXI, os indicadores sociais sugerem avanços importantes: a pobreza recua em certos períodos, o acesso à educação se amplia e políticas públicas produzem efeitos mensuráveis. Ainda assim, algo resiste. Quando o foco se desloca para as desigualdades raciais e de gênero, as hierarquias sociais revelam uma notável estabilidade. Os números se movem, mas as estruturas permanecem.

Graças a Amartya Sen, economista indiano, ganhador do prêmio Nobel de economia em 1998, é reconhecido que a pobreza é um fenômeno multidimensional: o problema não está apenas no valor do dinheiro, mas no que ele permite fazer na vida real. Sen afirma que não basta olhar para a renda; é preciso observar o que a pessoa consegue, de fato, fazer com ela, o que ele chama de “funcionamentos”, como se alimentar bem, ter saúde e morar com dignidade.

No entanto, em sociedades atravessadas por desigualdades históricas, a pobreza não se manifesta como falha de capacidades individuais, mas como resultado de estruturas de dominação que limitam a conversão de recursos em liberdade real. Tratar a pobreza apenas como insuficiência de meios corre o risco de naturalizar políticas paliativas que não interrogam as bases excludentes da sociedade.

Ao longo das últimas três décadas, o Brasil registrou movimentos significativos de redução da pobreza, alcançando, em 2024, os níveis mais baixos desde meados da década de 1990. A extrema pobreza diminuiu de patamares próximos a 25% para níveis inferiores a 5%, impulsionada pelo aquecimento do mercado de trabalho e pela expansão de políticas como o Bolsa Família.

Contudo, emerge uma questão central: quem permanece pobre quando a pobreza muda? A desagregação dos indicadores por sexo e pertencimento étnico-racial revela que homens e mulheres afrodescendentes apresentam, de forma sistemática, taxas de pobreza superiores, sendo as mulheres negras as últimas a se beneficiarem dos ciclos de recuperação.

Graças a Amartya Sen, economista indiano, ganhador do prêmio Nobel de economia em 1998, é reconhecido que a pobreza é um fenômeno multidimensional: o problema não está apenas no valor do dinheiro, mas no que ele permite fazer na vida real. Sen afirma que não basta olhar para a renda; é preciso observar o que a pessoa consegue, de fato, fazer com ela, o que ele chama de “funcionamentos”, como se alimentar bem, ter saúde e morar com dignidade.

No entanto, em sociedades atravessadas por desigualdades históricas, a pobreza não se manifesta como falha de capacidades individuais, mas como resultado de estruturas de dominação que limitam a conversão de recursos em liberdade real. Tratar a pobreza apenas como insuficiência de meios corre o risco de naturalizar políticas paliativas que não interrogam as bases excludentes da sociedade.

Ao longo das últimas três décadas, o Brasil registrou movimentos significativos de redução da pobreza, alcançando, em 2024, os níveis mais baixos desde meados da década de 1990. A extrema pobreza diminuiu de patamares próximos a 25% para níveis inferiores a 5%, impulsionada pelo aquecimento do mercado de trabalho e pela expansão de políticas como o Bolsa Família.

Contudo, emerge uma questão central: quem permanece pobre quando a pobreza muda? A desagregação dos indicadores por sexo e pertencimento étnico-racial revela que homens e mulheres afrodescendentes apresentam, de forma sistemática, taxas de pobreza superiores, sendo as mulheres negras as últimas a se beneficiarem dos ciclos de recuperação.

No Brasil, pessoas pretas e pardas representam 57% da população, mas concentram mais de 70% dos pobres e extremamente pobres. Em 2024, enquanto pouco mais de 2% da população branca vivia em extrema pobreza, esse percentual era de aproximadamente 5% entre pessoas pardas, evidenciando que a pobreza está associada a hierarquias que limitam o acesso a oportunidades.

Essas desigualdades de rendimento permanecem marcantes: em 2024, trabalhadores brancos apresentavam rendimentos por hora superiores aos de pretos ou pardos em todos os níveis de instrução. A maior disparidade ocorre no ensino superior completo: enquanto brancos recebiam, em média, R$ 43,20 por hora, pessoas pretas ocupadas recebiam cerca de R$ 29,90. Entre 2012 e 2024, a renda domiciliar per capita da população negra manteve-se em torno da metade daquela observada para a população branca. Embora a renda de todos os grupos tenha crescido, o avanço não foi suficiente para alterar a posição relativa de cada grupo; em termos analíticos, todos melhoraram, mas a distância entre eles permanece.

O sistema tributário brasileiro é caracterizado pela forte incidência de impostos indiretos sobre o consumo, que recaem proporcionalmente mais sobre os grupos de menor renda. Como a população negra está sobrerepresentada nos estratos mais baixos da distribuição de renda, esse modelo fiscal produz um efeito regressivo racializado. No interior desse grupo, as mulheres negras são particularmente afetadas, pois concentram rendimentos mais baixos, inserção ocupacional precária e responsabilidade quase exclusiva pela reprodução material dos domicílios, o que faz com que uma parcela maior de sua renda seja absorvida por tributos embutidos em bens essenciais.

Apesar dos avanços observados nas últimas décadas – como a ampliação do acesso à educação superior, a consolidação de políticas de ação afirmativa, o aumento da presença de pessoas negras nas universidades públicas e no serviço público, bem como melhorias graduais nos indicadores de escolarização e renda – persistem desigualdades raciais profundas. Essas desigualdades se expressam, sobretudo, na pós-graduação, na produção científica, nos cargos de prestígio e no mercado de trabalho qualificado. O racismo sistêmico restringe a conversão dos ganhos educacionais em mobilidade social duradoura, evidenciando que o acesso, por si só, não garante a conversão de recursos em capacidades efetivas.

Para compreender essa persistência, o conceito de lócus fraturado da pobreza evidencia que o empobrecimento é uma experiência social situada que escapa unicamente à lógica da mensuração monetária. Problematizar a pobreza a partir desse lugar significa reconhecer que ela é atravessada simultaneamente pela privação material e pela produção de práticas de vida que os números convencionais não conseguem capturar.

A leitura da pobreza oscila, assim, entre a intuição do filósofo Heráclito de Éfeso (tudo muda: as taxas caem) e a de seu opositor Parmênides de Eléia (nada essencial se transforma: as hierarquias ficam). Como na Alegoria da Caverna de Platão, presente no livro VII do diálogo A República, as estatísticas registram o movimento das sombras, mas as formas que geram essas imagens persistem. O desafio é transcender a gestão técnica da escassez para confrontar as estruturas de dominação e as hierarquias que sustentam a economia política das desigualdades.

Essas desigualdades de rendimento permanecem marcantes: em 2024, trabalhadores brancos apresentavam rendimentos por hora superiores aos de pretos ou pardos em todos os níveis de instrução. A maior disparidade ocorre no ensino superior completo: enquanto brancos recebiam, em média, R$ 43,20 por hora, pessoas pretas ocupadas recebiam cerca de R$ 29,90. Entre 2012 e 2024, a renda domiciliar per capita da população negra manteve-se em torno da metade daquela observada para a população branca. Embora a renda de todos os grupos tenha crescido, o avanço não foi suficiente para alterar a posição relativa de cada grupo; em termos analíticos, todos melhoraram, mas a distância entre eles permanece.

O sistema tributário brasileiro é caracterizado pela forte incidência de impostos indiretos sobre o consumo, que recaem proporcionalmente mais sobre os grupos de menor renda. Como a população negra está sobrerepresentada nos estratos mais baixos da distribuição de renda, esse modelo fiscal produz um efeito regressivo racializado. No interior desse grupo, as mulheres negras são particularmente afetadas, pois concentram rendimentos mais baixos, inserção ocupacional precária e responsabilidade quase exclusiva pela reprodução material dos domicílios, o que faz com que uma parcela maior de sua renda seja absorvida por tributos embutidos em bens essenciais.

Apesar dos avanços observados nas últimas décadas – como a ampliação do acesso à educação superior, a consolidação de políticas de ação afirmativa, o aumento da presença de pessoas negras nas universidades públicas e no serviço público, bem como melhorias graduais nos indicadores de escolarização e renda – persistem desigualdades raciais profundas. Essas desigualdades se expressam, sobretudo, na pós-graduação, na produção científica, nos cargos de prestígio e no mercado de trabalho qualificado. O racismo sistêmico restringe a conversão dos ganhos educacionais em mobilidade social duradoura, evidenciando que o acesso, por si só, não garante a conversão de recursos em capacidades efetivas.

Para compreender essa persistência, o conceito de lócus fraturado da pobreza evidencia que o empobrecimento é uma experiência social situada que escapa unicamente à lógica da mensuração monetária. Problematizar a pobreza a partir desse lugar significa reconhecer que ela é atravessada simultaneamente pela privação material e pela produção de práticas de vida que os números convencionais não conseguem capturar.

A leitura da pobreza oscila, assim, entre a intuição do filósofo Heráclito de Éfeso (tudo muda: as taxas caem) e a de seu opositor Parmênides de Eléia (nada essencial se transforma: as hierarquias ficam). Como na Alegoria da Caverna de Platão, presente no livro VII do diálogo A República, as estatísticas registram o movimento das sombras, mas as formas que geram essas imagens persistem. O desafio é transcender a gestão técnica da escassez para confrontar as estruturas de dominação e as hierarquias que sustentam a economia política das desigualdades.

Os EUA caminham para um confronto interno grave

Uma guerra civil anuncia-se através de múltiplos sinais. Numa primeira fase, as partes em confronto questionam o patriotismo umas das outras; acusam-se mutuamente de servir a interesses estrangeiros e enumeram os motivos que justificariam o encarceramento — ou mesmo a eliminação — dos adversários.

Num estádio mais avançado, instituições do Estado passam a duvidar da legitimidade de outras instituições do Estado. Quando diferentes corpos armados — polícia, exército, forças federais — começam a ameaçar-se mutuamente, a guerra pode estar à distância de um breve sopro.

Foi o que se viu após o assassinato de uma mulher desarmada por agentes dos Serviços de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA. A chefe da polícia de Filadélfia, Rochelle Bilal, afirmou que, caso esses agentes voltassem a cometer crimes na cidade, não escapariam à justiça local. Acrescentou ainda que Donald Trump — a quem se referiu como “o criminoso na Casa Branca” — não poderia impedir a aplicação da lei contra agentes federais que violassem a legislação municipal.

Trump, por seu lado, vem ameaçando prender governadores e outras autoridades que o contrariem. No dia 16, a Justiça dos EUA abriu uma investigação criminal contra Tim Walz, governador do Minnesota, e Jacob Frey, presidente da Câmara de Mineápolis, alegando que ambos teriam atentado contra operações policiais federais.

Toda a guerra civil começa pela palavra. A escalada retórica entre figuras centrais da vida política e social promove e amplia o ódio público. As pessoas enfrentam-se primeiro em casa, em família, antes de se confrontarem nas ruas: vizinhos contra vizinhos, de forma progressivamente mais brutal.

Convém lembrar que tudo isto ocorre num país onde é legal adquirir armamento de guerra e onde prosperam grupos paramilitares extremistas.

O ICE, criado em 2003 com objetivos claros e legítimos, vem se transformando numa entidade sombria — uma espécie de “camisas castanhas” de Donald Trump. Nos últimos meses, a instituição tem recrutado centenas de extremistas e multiplicado as suas ações, numa teatralização da violência cujo objetivo, mais do que aterrorizar imigrantes ilegais, parece ser o de preparar o terreno para confrontos mais amplos. Trump gosta de brincar com a ideia de cancelar as eleições intercalares de novembro. Uma dessas ocasiões ocorreu num encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky: “Você diz que durante a guerra não é possível realizar eleições. Então, se estivermos em guerra com alguém, não há mais eleições? Acho isso bom.”

Donald Trump sabe que, se nas eleições intercalares de novembro o Partido Democrático conquistar as duas câmaras, corre o risco de ser rapidamente removido do cargo. Assim, a menos que o Partido Republicano encontre um fôlego novo e inesperado — hipótese que hoje parece remota —, os Estados Unidos caminham para um confronto interno grave, que poderá explodir nos próximos meses.

As guerras civis infiltram-se no cotidiano, grito a grito, desmando a desmando, conflito a conflito. Quando reparamos, já a casa está em chamas.

Num estádio mais avançado, instituições do Estado passam a duvidar da legitimidade de outras instituições do Estado. Quando diferentes corpos armados — polícia, exército, forças federais — começam a ameaçar-se mutuamente, a guerra pode estar à distância de um breve sopro.

Foi o que se viu após o assassinato de uma mulher desarmada por agentes dos Serviços de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA. A chefe da polícia de Filadélfia, Rochelle Bilal, afirmou que, caso esses agentes voltassem a cometer crimes na cidade, não escapariam à justiça local. Acrescentou ainda que Donald Trump — a quem se referiu como “o criminoso na Casa Branca” — não poderia impedir a aplicação da lei contra agentes federais que violassem a legislação municipal.

Trump, por seu lado, vem ameaçando prender governadores e outras autoridades que o contrariem. No dia 16, a Justiça dos EUA abriu uma investigação criminal contra Tim Walz, governador do Minnesota, e Jacob Frey, presidente da Câmara de Mineápolis, alegando que ambos teriam atentado contra operações policiais federais.

Toda a guerra civil começa pela palavra. A escalada retórica entre figuras centrais da vida política e social promove e amplia o ódio público. As pessoas enfrentam-se primeiro em casa, em família, antes de se confrontarem nas ruas: vizinhos contra vizinhos, de forma progressivamente mais brutal.

Convém lembrar que tudo isto ocorre num país onde é legal adquirir armamento de guerra e onde prosperam grupos paramilitares extremistas.

O ICE, criado em 2003 com objetivos claros e legítimos, vem se transformando numa entidade sombria — uma espécie de “camisas castanhas” de Donald Trump. Nos últimos meses, a instituição tem recrutado centenas de extremistas e multiplicado as suas ações, numa teatralização da violência cujo objetivo, mais do que aterrorizar imigrantes ilegais, parece ser o de preparar o terreno para confrontos mais amplos. Trump gosta de brincar com a ideia de cancelar as eleições intercalares de novembro. Uma dessas ocasiões ocorreu num encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky: “Você diz que durante a guerra não é possível realizar eleições. Então, se estivermos em guerra com alguém, não há mais eleições? Acho isso bom.”

Donald Trump sabe que, se nas eleições intercalares de novembro o Partido Democrático conquistar as duas câmaras, corre o risco de ser rapidamente removido do cargo. Assim, a menos que o Partido Republicano encontre um fôlego novo e inesperado — hipótese que hoje parece remota —, os Estados Unidos caminham para um confronto interno grave, que poderá explodir nos próximos meses.

As guerras civis infiltram-se no cotidiano, grito a grito, desmando a desmando, conflito a conflito. Quando reparamos, já a casa está em chamas.

Assinar:

Comentários (Atom)