terça-feira, 27 de janeiro de 2026

Flávio parece um candidato ao conselho de ditadores de Trump

Desde que recebeu a ordem de concorrer às eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro já esteve nos Estados Unidos tentando tirar uma foto com Marco Rubio –encontrar-se com Donald Trump era um sonho impossível. Levou um perdido do secretário de Estado, apesar de todo o empenho do irmão Eduardo. Agora viajou a Israel, Bahrein e Emirados Árabes, num movimento de aproximação com a extrema direita internacional.

A excursão de Flávio, no entanto, é bancada pelos cofres públicos brasileiros. No total, ele vai receber US$ 7.900, mais de R$ 42 mil, dinheiro do Senado. O filho 01 aproveitou para se batizar no rio Jordão –pela segunda vez, a primeira não deve ter sido bastante– e tocar no Muro das Lamentações, com quipá na cabeça e oração a Jesus.

Ao voltar da viagem, nos planos de Flávio estão a escolha de seu "Paulo Guedes", seu "Posto Ipiranga", um nome ligado ao mercado financeiro para comandar a economia do país, e o milagre de se tornar eleitoralmente competitivo no Nordeste, região que é tratada nas redes bolsonaristas a pontapés preconceituosos.

A indefinição quanto ao palanque com Tarcísio de Freitas em São Paulo continua. As próximas pesquisas, principalmente as internas, encomendadas pelos partidos, vão decidir se Tarcísio irá optar pela candidatura a presidente ou pela reeleição a governador. Quem conseguir pontuar mais perto de Lula será o escolhido. Até o azarão Ratinho Jr. tem chance.

O cenário no Rio de Janeiro não é menos complicado. Nas eleições municipais, o golpista Alexandre Ramagem –que, indicado por Bolsonaro, recebeu do PL mais de R$ 26 milhões para torrar na campanha– perdeu de lavada para Eduardo Paes, que mira o Palácio Guanabara com apoio de Lula. O certo é que o candidato a governador preferido por Flávio será alguém ao estilo Ramagem: tiro, porrada e bomba.

É uma agenda tão distante do Brasil que mais parece a de um candidato ao conselho de paz –na verdade um covil de autocratas– que o autocrata-mor Trump está empurrando goela abaixo da ONU.

A excursão de Flávio, no entanto, é bancada pelos cofres públicos brasileiros. No total, ele vai receber US$ 7.900, mais de R$ 42 mil, dinheiro do Senado. O filho 01 aproveitou para se batizar no rio Jordão –pela segunda vez, a primeira não deve ter sido bastante– e tocar no Muro das Lamentações, com quipá na cabeça e oração a Jesus.

Ao voltar da viagem, nos planos de Flávio estão a escolha de seu "Paulo Guedes", seu "Posto Ipiranga", um nome ligado ao mercado financeiro para comandar a economia do país, e o milagre de se tornar eleitoralmente competitivo no Nordeste, região que é tratada nas redes bolsonaristas a pontapés preconceituosos.

A indefinição quanto ao palanque com Tarcísio de Freitas em São Paulo continua. As próximas pesquisas, principalmente as internas, encomendadas pelos partidos, vão decidir se Tarcísio irá optar pela candidatura a presidente ou pela reeleição a governador. Quem conseguir pontuar mais perto de Lula será o escolhido. Até o azarão Ratinho Jr. tem chance.

O cenário no Rio de Janeiro não é menos complicado. Nas eleições municipais, o golpista Alexandre Ramagem –que, indicado por Bolsonaro, recebeu do PL mais de R$ 26 milhões para torrar na campanha– perdeu de lavada para Eduardo Paes, que mira o Palácio Guanabara com apoio de Lula. O certo é que o candidato a governador preferido por Flávio será alguém ao estilo Ramagem: tiro, porrada e bomba.

O elefante no texto

O tema não é novo. Novo sou eu, que só agora arranjei vagar para falar sobre ele. Algum dia teria de ser. O ChatGPT apareceu em 2022 e, desde então, sempre que alguém começa a discorrer sobre o assunto, mudo de divisão. Mudei de quarto mental dezenas de vezes, nestes últimos três ou quatro anos.

Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.

Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.

Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.

O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”

Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.

Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.

Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.

(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.

Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.

Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.

Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.

Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.

Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.

Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.

Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.

Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.

O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”

Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.

Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.

Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.

(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.

Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.

Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.

Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.

Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.

Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.

Signos sem significado

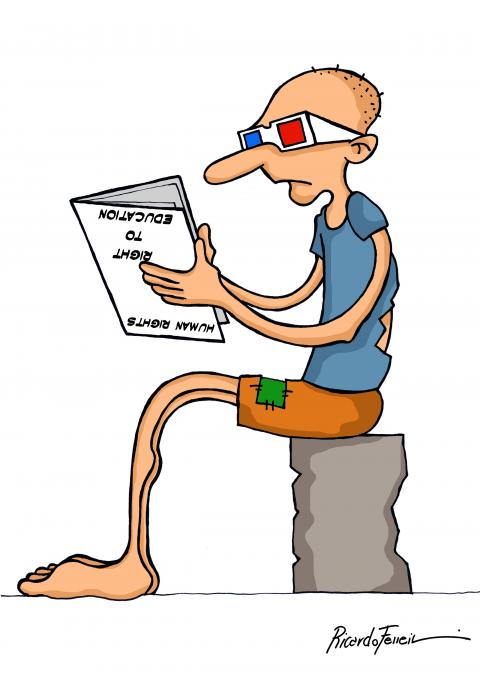

Alguém me falou de um anúncio institucional que a Unesco publicou há tempos para uma campanha pela alfabetização. Consistia de uma frase escrita de trás para a frente —ideia talvez tirada de "Alice Através do Espelho" (1871), o livro de Lewis Carroll em que, por estar "do lado de lá" do espelho, Alice vê tudo ao contrário, inclusive um poema num livro sobre a mesa. É como um analfabeto vê um texto —uma sequência de símbolos cuja ordem não lhe quer dizer nada. Alice resolve o problema botando o poema diante de um espelho. O mundo, no entanto, exige mais: a alfabetização em massa.

Três pessoas que prestam serviços ao meu redor, incapazes de ler ou escrever, são inspiradores exemplos. Uma manicure fez de seus três filhos um advogado, uma psicóloga e uma assistente social. Um porteiro, homem humilde e boníssimo, fez da filha engenheira, e chorou de comoção na cerimônia de formatura dela. E um encanador, que não sabe dizer a chave do seu Pix (mostra um papelzinho com o número), também formou a filha em direito. Dois desses jovens se beneficiaram de bolsas integrais da PUC.

Como pessoas que não sabem ler conseguem viver numa grande cidade, com sua desordem de cartazes, placas, luminosos, indicações, itinerários e manchetes? É um mundo de signos ocos, para elas sem significado. Que códigos não terão de criar para saber qual ônibus tomar? Como lidar com dinheiro ou cartão? Como receber uma mensagem por celular?

Sempre achei que o momento em que se aprende a ler representa mais que um segundo parto. Talvez seja o verdadeiro ingresso no mundo.

No Brasil, 5,2% da população ainda continuam analfabetos. Parece pouco, mas são mais de 10 milhões de pessoas, o equivalente à população de São Paulo. Some a isto os 29%, entre 15 e 64 anos, que são analfabetos funcionais (leem, mas não entendem uma notícia de jornal ou uma bula de remédio), e veja como o Brasil continua longe do século 21. Por sorte, alguns desses analfabetos sabem de sua condição e não querem que se estenda a seus filhos.

Três pessoas que prestam serviços ao meu redor, incapazes de ler ou escrever, são inspiradores exemplos. Uma manicure fez de seus três filhos um advogado, uma psicóloga e uma assistente social. Um porteiro, homem humilde e boníssimo, fez da filha engenheira, e chorou de comoção na cerimônia de formatura dela. E um encanador, que não sabe dizer a chave do seu Pix (mostra um papelzinho com o número), também formou a filha em direito. Dois desses jovens se beneficiaram de bolsas integrais da PUC.

Como pessoas que não sabem ler conseguem viver numa grande cidade, com sua desordem de cartazes, placas, luminosos, indicações, itinerários e manchetes? É um mundo de signos ocos, para elas sem significado. Que códigos não terão de criar para saber qual ônibus tomar? Como lidar com dinheiro ou cartão? Como receber uma mensagem por celular?

Sempre achei que o momento em que se aprende a ler representa mais que um segundo parto. Talvez seja o verdadeiro ingresso no mundo.

Adeus, María Corina

Se arrependimento matasse, o planeta não estaria com problema de superpopulação. “Non, je ne regrette rien” talvez valha para Édith Piaf como forma de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, sem reconhecer que errou rude nas coisas do coração. Nas questões ideológicas, atire o primeiro termo de ajustamento de conduta quem nunca teve de enfiar a viola no saco e se perguntar onde é que estava com a cabeça quando curtiu, gostou, apoiou ou ajudou a eleger uns e outros.

Há aqueles que nunca enganaram ninguém: Trump, Toffoli, Roberto Jefferson, Edir Macedo, Pablo Marçal, Paulo Maluf, Silas Malafaia. E nem precisa ser lombrosiano: o olhar cúpido, a mitomania, a fala melíflua, a egolatria, o cabelo gomalinado — há sempre algo que levanta a bandeirinha vermelha e avisa: perigo se aproxima.

Acreditei em Lula, quando, em 2003, ele contou:

— Depois que ganhei a eleição, uma televisão fez uma matéria em que aparecia um catador no Rio de Janeiro comendo um pedaço de melancia do lixo. Ele dizia: “Talvez esse seja o último pedaço de melancia do lixo que vou comer, porque o Lula, eleito presidente, vai ajudar a resolver esse problema”.

Lula chorou, e eu lacrimejei junto, feliz em ver um operário na Presidência — alguém que, tendo passado por tantas privações, faria da erradicação da miséria uma das prioridades de seu governo. Em vez disso, vieram o mensalão, o petrolão, o triplex, os pedalinhos, os aloprados.

Bolsonaro não tinha uma única boa referência, mas não era possível que fosse tão estúpido a ponto de... Pois ele foi. E foi com gosto. Às vésperas da eleição de 2018, mandei-lhe por aqui uma carta aberta:

— Conservadorismo não significa atraso, intolerância. (...) Desarme o espírito, aposente os gestos bélicos e contará também com os que não votam em você, mas cultivam essa estranha mania de ter fé no Brasil.

A fé dele era na cloroquina, no poder e na própria família. Errou tanto, e numa escala tão monumental, que o país, entre perder ou deixar de ganhar, deu outra chance ao PT.

Encurtando a história, sou bom em esperanças vãs. Como as que acalentei por Sergio Moro (e combinar camisa preta com gravata preta era um sinal tão claro...). Por Cármen Lúcia (foi do “cala a boca já morreu” à “situação excepcionalíssima” sem corar — e eu achando que ela seria daquelas de negar, quando é fácil ceder). Me encantei com Jordan Peterson e sua crítica ao autoritarismo da esquerda, aos excessos do politicamente correto — hoje olho e vejo um narcisista, igualmente autoritário.

A mais recente aquisição para minha lista de desencantos é a brava oposicionista venezuelana María Corina Machado. A bravura virou sabujice; a oposição, entreguismo; o amor à pátria, à liberdade e à democracia, algo que ainda carece de nome (nunca se tinha chegado tão baixo a ponto de precisar palavra para isso no dicionário).

Lá em casa, quando alguma coisa não tinha volta, minha mãe dizia “Adeus, Corina” —menção a um forró dos anos 60 (“Adeus, Corina, que eu vou embora/Quem parte leva saudade/e quem fica também chora”). Há os que pegam o bonde errado e vão até o ponto final (estão aí, até hoje, os stalinistas, os fascistas...). Eu digo adeus, Corina, Luiz, Jair, Jordan, Sergio, Cármen — e desço no próximo ponto.

Ainda bem que não sou influêncer de nada e não arrastei ninguém comigo nos meus enganos. Mas perdão foi feito pra gente pedir. Nem que seja só a nós mesmos.

Há aqueles que nunca enganaram ninguém: Trump, Toffoli, Roberto Jefferson, Edir Macedo, Pablo Marçal, Paulo Maluf, Silas Malafaia. E nem precisa ser lombrosiano: o olhar cúpido, a mitomania, a fala melíflua, a egolatria, o cabelo gomalinado — há sempre algo que levanta a bandeirinha vermelha e avisa: perigo se aproxima.

Acreditei em Lula, quando, em 2003, ele contou:

— Depois que ganhei a eleição, uma televisão fez uma matéria em que aparecia um catador no Rio de Janeiro comendo um pedaço de melancia do lixo. Ele dizia: “Talvez esse seja o último pedaço de melancia do lixo que vou comer, porque o Lula, eleito presidente, vai ajudar a resolver esse problema”.

Lula chorou, e eu lacrimejei junto, feliz em ver um operário na Presidência — alguém que, tendo passado por tantas privações, faria da erradicação da miséria uma das prioridades de seu governo. Em vez disso, vieram o mensalão, o petrolão, o triplex, os pedalinhos, os aloprados.

Bolsonaro não tinha uma única boa referência, mas não era possível que fosse tão estúpido a ponto de... Pois ele foi. E foi com gosto. Às vésperas da eleição de 2018, mandei-lhe por aqui uma carta aberta:

— Conservadorismo não significa atraso, intolerância. (...) Desarme o espírito, aposente os gestos bélicos e contará também com os que não votam em você, mas cultivam essa estranha mania de ter fé no Brasil.

A fé dele era na cloroquina, no poder e na própria família. Errou tanto, e numa escala tão monumental, que o país, entre perder ou deixar de ganhar, deu outra chance ao PT.

Encurtando a história, sou bom em esperanças vãs. Como as que acalentei por Sergio Moro (e combinar camisa preta com gravata preta era um sinal tão claro...). Por Cármen Lúcia (foi do “cala a boca já morreu” à “situação excepcionalíssima” sem corar — e eu achando que ela seria daquelas de negar, quando é fácil ceder). Me encantei com Jordan Peterson e sua crítica ao autoritarismo da esquerda, aos excessos do politicamente correto — hoje olho e vejo um narcisista, igualmente autoritário.

A mais recente aquisição para minha lista de desencantos é a brava oposicionista venezuelana María Corina Machado. A bravura virou sabujice; a oposição, entreguismo; o amor à pátria, à liberdade e à democracia, algo que ainda carece de nome (nunca se tinha chegado tão baixo a ponto de precisar palavra para isso no dicionário).

Lá em casa, quando alguma coisa não tinha volta, minha mãe dizia “Adeus, Corina” —menção a um forró dos anos 60 (“Adeus, Corina, que eu vou embora/Quem parte leva saudade/e quem fica também chora”). Há os que pegam o bonde errado e vão até o ponto final (estão aí, até hoje, os stalinistas, os fascistas...). Eu digo adeus, Corina, Luiz, Jair, Jordan, Sergio, Cármen — e desço no próximo ponto.

Ainda bem que não sou influêncer de nada e não arrastei ninguém comigo nos meus enganos. Mas perdão foi feito pra gente pedir. Nem que seja só a nós mesmos.

'Amo-te, querido eu'

Assim mesmo, sem inibições ideológicas: ai ni laoji (“amo-te, querido eu”)! Foi uma das expressões mais populares de 2025 entre os jovens internautas chineses, apurou a Sixth Tone, uma publicação online da empresa municipal Shanghai United Media Group. “Ao contrário das gerações mais velhas”, a geração Z (nascida nos primeiros anos do século XXI) “está a optar pelo amor-próprio” e pelo “individualismo”, comentou na semana passada um analista da publicação.

Segundo a mesma fonte, vídeos sob o tema “um primeiro brinde a mim próprio” exibidos desde agosto no Douyin, o TikTok na China, atraíram mais de mil milhões de visionamentos.

O diagnóstico do historiador Xu Jilin confirmou-se: para as novas gerações chinesas, “ideais abstratos e grandes desígnios nacionais já não são importantes”, afirmou há um ano aquele professor da East China Normal University, em Xangai.

Um comentário publicado no Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês, descreveu o fenómeno como “uma ligeira mudança nos valores sociais” e uma chamada de atenção para os “sentimentos individuais”. Parece mais do que uma “ligeira mudança”.

Oficialmente, o coletivismo ainda é “um importante símbolo da civilização espiritual socialista” e “servir o povo” continua a ser uma divisa do governo. Nas escolas, todas as crianças são ensinadas a “amar o partido, o país e o povo”.

Mais de 200 milhões de chineses são filhos únicos. Fruto da política “um casal, um filho” imposta até 2016, eles cresceram como xiao huangdi (pequenos imperadores), o centro das atenções – e das expectativas – de dois pais e quatro avós. “Afastando-se das redes familiares e de vizinhança outrora próximas, eles agora desfrutam de maior liberdade de escolha – mas também enfrentam a vida por conta própria. Momentos de solidão ou desânimo vêm acompanhados da sensação de que não há ninguém em quem se apoiar”, diz a Sixth Tone. “É neste contexto que ideias como ‘amo-te, querido eu’ ganharam popularidade.”

A China, entretanto, converteu-se à economia de mercado e como escreveu Hu Anyan no livro Entrego Encomendas em Pequim, a sociedade tornou-se “intensamente competitiva”. Cerca de 12 milhões de novos licenciados saem anualmente das universidades chinesas. Apesar do elevado crescimento económico do país, não é fácil encontrar um bom emprego. Não contando com os estudantes, em novembro o índice oficial de desemprego entre os jovens dos 16 aos 24 anos era de 16,9% – mais do triplo da média nacional (5,1%).

Nascido em 1957, oito anos após a fundação da República Popular da China, Xu Jilin é especialista em História Intelectual Chinesa nos séculos XX e XXI. Assume-se abertamente como “liberal”, o que o distingue das outras duas grandes correntes intelectuais do seu país: a chamada Nova Esquerda e os neoconfucianos. Numa entrevista concedida em janeiro de 2025, salientou: “As gerações mais jovens já não se unem em torno de ideais abstratos. Nos vários movimentos sociais nos quais estão envolvidas, o seu foco está claramente nos direitos individuais específicos. Os seus objetivos são limitados, concretos e ligados à vida pessoal e aos interesses próprios.”

Segundo a mesma fonte, vídeos sob o tema “um primeiro brinde a mim próprio” exibidos desde agosto no Douyin, o TikTok na China, atraíram mais de mil milhões de visionamentos.

O diagnóstico do historiador Xu Jilin confirmou-se: para as novas gerações chinesas, “ideais abstratos e grandes desígnios nacionais já não são importantes”, afirmou há um ano aquele professor da East China Normal University, em Xangai.

Um comentário publicado no Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês, descreveu o fenómeno como “uma ligeira mudança nos valores sociais” e uma chamada de atenção para os “sentimentos individuais”. Parece mais do que uma “ligeira mudança”.

Oficialmente, o coletivismo ainda é “um importante símbolo da civilização espiritual socialista” e “servir o povo” continua a ser uma divisa do governo. Nas escolas, todas as crianças são ensinadas a “amar o partido, o país e o povo”.

Mais de 200 milhões de chineses são filhos únicos. Fruto da política “um casal, um filho” imposta até 2016, eles cresceram como xiao huangdi (pequenos imperadores), o centro das atenções – e das expectativas – de dois pais e quatro avós. “Afastando-se das redes familiares e de vizinhança outrora próximas, eles agora desfrutam de maior liberdade de escolha – mas também enfrentam a vida por conta própria. Momentos de solidão ou desânimo vêm acompanhados da sensação de que não há ninguém em quem se apoiar”, diz a Sixth Tone. “É neste contexto que ideias como ‘amo-te, querido eu’ ganharam popularidade.”

A China, entretanto, converteu-se à economia de mercado e como escreveu Hu Anyan no livro Entrego Encomendas em Pequim, a sociedade tornou-se “intensamente competitiva”. Cerca de 12 milhões de novos licenciados saem anualmente das universidades chinesas. Apesar do elevado crescimento económico do país, não é fácil encontrar um bom emprego. Não contando com os estudantes, em novembro o índice oficial de desemprego entre os jovens dos 16 aos 24 anos era de 16,9% – mais do triplo da média nacional (5,1%).

Nascido em 1957, oito anos após a fundação da República Popular da China, Xu Jilin é especialista em História Intelectual Chinesa nos séculos XX e XXI. Assume-se abertamente como “liberal”, o que o distingue das outras duas grandes correntes intelectuais do seu país: a chamada Nova Esquerda e os neoconfucianos. Numa entrevista concedida em janeiro de 2025, salientou: “As gerações mais jovens já não se unem em torno de ideais abstratos. Nos vários movimentos sociais nos quais estão envolvidas, o seu foco está claramente nos direitos individuais específicos. Os seus objetivos são limitados, concretos e ligados à vida pessoal e aos interesses próprios.”

Assinar:

Comentários (Atom)