quarta-feira, 27 de julho de 2016

Terror não tem glamour

Passado o primeiro choque da tragédia do atentado no balneário de Nice, na França, o mundo continua atônito.

Hoje sabe-se que a qualquer momento pode surgir um lobo solitário capaz de dar a própria vida para massacrar dezenas de inocentes. Todo o planeta ainda tenta entender o que aconteceu em Nice, Orlando, Paris e em tantos outros locais onde um conjunto de pessoas ou apenas um único indivíduo promoveram tragédias sob a inspiração de organizações como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda ou outros grupos terroristas que atuam no Oriente Médio. E o mundo procura encontrar formas para enfrentar o enorme desafio de evitar estes acontecimentos.

No Brasil é de se espantar a enorme dificuldade de parte da nossa intelectualidade e da maioria dos partidos ditos de “esquerda” de assumir uma postura de condenação veemente aos atos que culminaram na morte de tantas pessoas.

Ao contrário, no lugar de condenar chegam a ridicularizar quem se preocupa com a possibilidade deste tipo de evento ocorrer por aqui. Veja o caso da decisão do governo brasileiro de cumprir 12 mandados de prisão temporária de defensores do Estado Islâmico e que se tornou motivo de desconfiança, chacota e crítica por parte de quem considera ilegítimo ou falso tudo o que venha do governo interino.

Até membros da comunidade acadêmica fazem enorme esforço para justificar teoricamente os acontecimentos promovidos por fanáticos violentos que lutam contra a democracia e a liberdade no mundo.

Alguns glamorizam a barbárie. Interpretam a ação de terroristas como uma heróica ação anticapitalista. Não é à toa que petistas de diversos escalões se colocaram contra a Lei Antiterrorismo; estavam interessados em proteger companheiros mais radicais, como os sem-terra.

Dentro desta ótica, os grupos extremistas teriam um conteúdo revolucionário e contestador ao pregar a luta contra diversos valores da sociedade brasileira.

Não há muito ineditismo nesta interpretação. Estes mesmos pensadores de esquerda já interpretaram a violência e o banditismo como um produto direto da pobreza. O que é um absurdo. A esmagadora maioria dos pobres não é composta de bandidos, assim como a maioria da juventude da periferia quer distância de selvageria.

A essência de atos terroristas também não pode ser interpretada e amparada por explicações psicológicas ou sociais. Aliás, os terroristas são normalmente de classe média, o que contraria qualquer explicação social desse tipo.

A “ideologia do ressentimento”, inerente aos segmentos que adotam a barbárie como forma de luta, tampouco leva à transformação da sociedade. Não constrói nada. Ao contrário, destrói.

A bandeira do anticapitalismo, por si só, não quer dizer grande coisa. E na história foi argamassa de regimes racistas e genocidas. Nunca é demais lembrar que o nazismo se definia como “anticapitalista”...

Estas violências são absolutamente incompatíveis com o Estado de Direito Democrático.

Do início do século vinte até os dias de hoje, tivemos diversos embates: a revolução russa, o surgimento do fascismo e do nazismo, o stalinismo, duas guerras mundiais, Hiroshima, a guerra fria... Os únicos valores que sobreviveram a tantos confrontos, e se fortaleceram, foram a democracia e a liberdade.

São eles que estão sendo novamente atacados em todo o planeta, de forma sistemática, daí seu caráter deletério.

Aqui os defensores do Estado Islâmico foram amadores e primários segundo demonstram as mensagens trocadas entre eles e monitoradas pela Agência Brasileira de Inteligência. Nossos vândalos não parecem ter grande sofisticação intelectual. Não têm nem mesmo objetivos estratégicos claros. Eles pareciam querer promover apenas uma bravata. Nada disso é menos grave ou menos preocupante. Trata-se de uma espécie de banditismo.

Algo que deveria ser condenado claramente pela intelectualidade, movimentos sociais e forças políticas.

Hoje sabe-se que a qualquer momento pode surgir um lobo solitário capaz de dar a própria vida para massacrar dezenas de inocentes. Todo o planeta ainda tenta entender o que aconteceu em Nice, Orlando, Paris e em tantos outros locais onde um conjunto de pessoas ou apenas um único indivíduo promoveram tragédias sob a inspiração de organizações como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda ou outros grupos terroristas que atuam no Oriente Médio. E o mundo procura encontrar formas para enfrentar o enorme desafio de evitar estes acontecimentos.

No Brasil é de se espantar a enorme dificuldade de parte da nossa intelectualidade e da maioria dos partidos ditos de “esquerda” de assumir uma postura de condenação veemente aos atos que culminaram na morte de tantas pessoas.

Ao contrário, no lugar de condenar chegam a ridicularizar quem se preocupa com a possibilidade deste tipo de evento ocorrer por aqui. Veja o caso da decisão do governo brasileiro de cumprir 12 mandados de prisão temporária de defensores do Estado Islâmico e que se tornou motivo de desconfiança, chacota e crítica por parte de quem considera ilegítimo ou falso tudo o que venha do governo interino.

Até membros da comunidade acadêmica fazem enorme esforço para justificar teoricamente os acontecimentos promovidos por fanáticos violentos que lutam contra a democracia e a liberdade no mundo.

Dentro desta ótica, os grupos extremistas teriam um conteúdo revolucionário e contestador ao pregar a luta contra diversos valores da sociedade brasileira.

Não há muito ineditismo nesta interpretação. Estes mesmos pensadores de esquerda já interpretaram a violência e o banditismo como um produto direto da pobreza. O que é um absurdo. A esmagadora maioria dos pobres não é composta de bandidos, assim como a maioria da juventude da periferia quer distância de selvageria.

A essência de atos terroristas também não pode ser interpretada e amparada por explicações psicológicas ou sociais. Aliás, os terroristas são normalmente de classe média, o que contraria qualquer explicação social desse tipo.

A “ideologia do ressentimento”, inerente aos segmentos que adotam a barbárie como forma de luta, tampouco leva à transformação da sociedade. Não constrói nada. Ao contrário, destrói.

A bandeira do anticapitalismo, por si só, não quer dizer grande coisa. E na história foi argamassa de regimes racistas e genocidas. Nunca é demais lembrar que o nazismo se definia como “anticapitalista”...

Estas violências são absolutamente incompatíveis com o Estado de Direito Democrático.

Do início do século vinte até os dias de hoje, tivemos diversos embates: a revolução russa, o surgimento do fascismo e do nazismo, o stalinismo, duas guerras mundiais, Hiroshima, a guerra fria... Os únicos valores que sobreviveram a tantos confrontos, e se fortaleceram, foram a democracia e a liberdade.

São eles que estão sendo novamente atacados em todo o planeta, de forma sistemática, daí seu caráter deletério.

Aqui os defensores do Estado Islâmico foram amadores e primários segundo demonstram as mensagens trocadas entre eles e monitoradas pela Agência Brasileira de Inteligência. Nossos vândalos não parecem ter grande sofisticação intelectual. Não têm nem mesmo objetivos estratégicos claros. Eles pareciam querer promover apenas uma bravata. Nada disso é menos grave ou menos preocupante. Trata-se de uma espécie de banditismo.

Algo que deveria ser condenado claramente pela intelectualidade, movimentos sociais e forças políticas.

Viver de ilusões

Já era tempo de os políticos aprenderem que jogadas de marketing gratuitas são contraproducentes, pelo menos num momento como o país vive, com alta taxa de desemprego, que não deve decrescer tão cedo, e um índice resiliente de inflação. Pois não é que o presidente interino, Michel Temer, resolveu usar a família para um golpe publicitário, e foi buscar o filho na escola, cercado de assessores e seguranças, e avisou a imprensa?

O resultado foi um tumulto na frente da escola em Brasília, e um frustrado movimento para “humanizar” a imagem do presidente interino, que serviu apenas para mostrá-lo como político do velho estilo, que não recusa um papel desses para parecer bom pai.

Um exemplo de político moderno, que não teve nenhum acidente desses nos quase oito anos de mandato, é o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Não se ouve falar de um escândalo familiar dos ocupantes da Casa Branca, as filhas e a mulher Michelle estão sempre na mídia, mas de maneira bastante discreta e natural.

O ponto crucial está aí, na naturalidade dos atos e dos gestos cotidianos. Se, como ele mesmo admitiu aos jornalistas, somente ontem iria à escola buscar Michelzinho, para que então quis chamar a atenção para um ato completamente fora de sua rotina diária?

Qual o significado de ir buscar o filho diante das câmeras, se esse não é um ato cotidiano seu? É igual a chamar a imprensa para acompanhá-lo andando de ônibus, ou de trem, para ir a algum lugar. Se não pode repetir o gesto naturalmente no dia a dia, como fazem os ministros suecos, por que chamar a atenção para um fato anormal como se ele representasse um hábito de circular entre os populares, ou mesmo entre os pais dos coleguinhas de seu filho?

Será que a prisão do marqueteiro João Santana não quer dizer nada para os políticos brasileiros? Ninguém entendeu ainda que criar mundos fantasiosos que escondem as mazelas nacionais já não é aceitável num país que está mudando muito, apesar dos pesares?

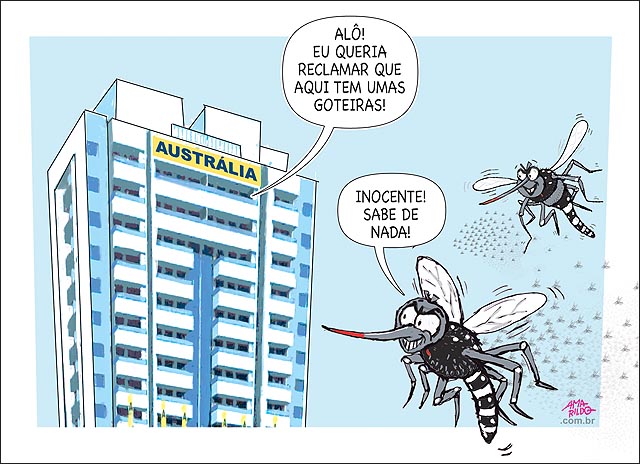

O caso da Olimpíada é exemplar, a começar pela tentativa de autoridades locais de naturalizar os problemas, como se eles não pudessem ser evitados. Eles são a explicitação da má gestão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), mas ninguém quer admitir as falhas.

Da mesma maneira, nenhum dos ex-presidentes brasileiros está disposto a aparecer na tribuna de honra do Maracanã na cerimônia de abertura. Deixaram a vaia, quase certa, para Michel Temer.

A presidente afastada, Dilma Rousseff, arranjou uma boa desculpa: diz que não quer aparecer em lugar secundário num evento que ela e o ex-presidente Lula ajudaram a trazer para o Brasil. Também o ex-governador Sérgio Cabral, outro responsável pelo evento, não deve aparecer por lá.

Somente Temer e o prefeito Eduardo Paes, por dever de ofício, vão se expor às vaias, que sem dúvida são apartidárias nesta polarização política que domina o país. Esses são sinais de nossa decadência política, que gera decisões populistas como trazer a Copa do Mundo e a Olimpíada para o país, sem que tivéssemos condições de promover esses eventos internacionais.

Construir o básico do país em todos os setores deveria ser nossa prioridade, e não viver de criar ilusões, que um dia se esfacelam diante da realidade. Pode até ser que, assim como aconteceu na Copa, os dias de competição corram sem problemas. Mas, até agora, os percalços foram muitos para receber as delegações estrangeiras com um mínimo de condições.

O que importa mesmo para o país é o depois desses megaeventos, mais que o seu decorrer, que pode transcorrer isento de transtornos (se Deus quiser). Os elefantes brancos que ficam pelo caminho, como os estádios de futebol vazios e o campo de golfe “popular”, é que são elas.

O resultado foi um tumulto na frente da escola em Brasília, e um frustrado movimento para “humanizar” a imagem do presidente interino, que serviu apenas para mostrá-lo como político do velho estilo, que não recusa um papel desses para parecer bom pai.

Um exemplo de político moderno, que não teve nenhum acidente desses nos quase oito anos de mandato, é o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Não se ouve falar de um escândalo familiar dos ocupantes da Casa Branca, as filhas e a mulher Michelle estão sempre na mídia, mas de maneira bastante discreta e natural.

O ponto crucial está aí, na naturalidade dos atos e dos gestos cotidianos. Se, como ele mesmo admitiu aos jornalistas, somente ontem iria à escola buscar Michelzinho, para que então quis chamar a atenção para um ato completamente fora de sua rotina diária?

Qual o significado de ir buscar o filho diante das câmeras, se esse não é um ato cotidiano seu? É igual a chamar a imprensa para acompanhá-lo andando de ônibus, ou de trem, para ir a algum lugar. Se não pode repetir o gesto naturalmente no dia a dia, como fazem os ministros suecos, por que chamar a atenção para um fato anormal como se ele representasse um hábito de circular entre os populares, ou mesmo entre os pais dos coleguinhas de seu filho?

Será que a prisão do marqueteiro João Santana não quer dizer nada para os políticos brasileiros? Ninguém entendeu ainda que criar mundos fantasiosos que escondem as mazelas nacionais já não é aceitável num país que está mudando muito, apesar dos pesares?

O caso da Olimpíada é exemplar, a começar pela tentativa de autoridades locais de naturalizar os problemas, como se eles não pudessem ser evitados. Eles são a explicitação da má gestão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), mas ninguém quer admitir as falhas.

A presidente afastada, Dilma Rousseff, arranjou uma boa desculpa: diz que não quer aparecer em lugar secundário num evento que ela e o ex-presidente Lula ajudaram a trazer para o Brasil. Também o ex-governador Sérgio Cabral, outro responsável pelo evento, não deve aparecer por lá.

Somente Temer e o prefeito Eduardo Paes, por dever de ofício, vão se expor às vaias, que sem dúvida são apartidárias nesta polarização política que domina o país. Esses são sinais de nossa decadência política, que gera decisões populistas como trazer a Copa do Mundo e a Olimpíada para o país, sem que tivéssemos condições de promover esses eventos internacionais.

Construir o básico do país em todos os setores deveria ser nossa prioridade, e não viver de criar ilusões, que um dia se esfacelam diante da realidade. Pode até ser que, assim como aconteceu na Copa, os dias de competição corram sem problemas. Mas, até agora, os percalços foram muitos para receber as delegações estrangeiras com um mínimo de condições.

O que importa mesmo para o país é o depois desses megaeventos, mais que o seu decorrer, que pode transcorrer isento de transtornos (se Deus quiser). Os elefantes brancos que ficam pelo caminho, como os estádios de futebol vazios e o campo de golfe “popular”, é que são elas.

A Dipirona e as Olimpíadas

Fábula desmoralizante e corruptora

(Para se ler nu, ou nua, em jubiloso êxtase patriótico, desfraldada a bandeira nacional.)

Rio, 5.10.2009 – Na última sexta-feira, dia 2 de outubro, o Rio de Janeiro carnavalizou-se. Ansiedade e catarse, alegria e samba, travestismo e delírio. A dinamarquesa Kopenhagen anunciava: o Brasil hospedaria os jogos olímpicos e paraolímpicos de 2016. A festa inundou zonas sul, norte, oeste, subúrbios, arrabaldes rurais remanescentes.

Foguetes, cerveja, shows na Praia de Copacabana. Parecia que tínhamos governos honestos, de mínima e natural corrupção, em todos os níveis, que cumpriam compromissos ideológicos e programáticos dos seus respectivos partidos políticos.

Podia-se até imaginar que estávamos numa democracia e vivíamos num país onde os indivíduos eram respeitados nos seus fundamentais direitos e comiam relativamente bem; se vestiam e tinham saúde, eram humanamente atendidos nas unidades de saúde e hospitais; estudavam em escolas decentes, iam e vinham no seu cotidiano sem assaltos, a salvo das balas perdidas e estupros; o esporte e o lazer eram generalizados; os direitos culturais estavam garantidos e eram amplamente exercidos; havia transportes públicos seguros e eficazes; trabalhavam dignamente; enfim, as pessoas viviam e conviviam em paz, felizes. Sonhavam, criavam, produziam. Os serviços públicos eram públicos, atendiam à população.

Naquela manhã, as edições dos jornais e revistas, os telejornais e a Internet não recuperavam as pautas dos últimos meses: as irregularidades de toda ordem, a lama pútrida que lambuzou todas as instituições públicas que planejaram, organizaram e realizaram os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007. Corrupção ativa, peculato, licitações fraudadas, projetos não executados ou mal realizados, desvio de dinheiro público, incúria, prevaricação, furtos, formação de quadrilha, falsidade ideológica, superfaturamento de obras e serviços, que, quando prestados eram insuficientes ou criminosos. Desadministração delituosa, total e epidêmica, malversação do dinheiro público em todos os níveis e esferas, em todas as etapas, em todos os ginásios, estádios, parques e arenas.

“Ninguém foi preso” – a frase mais publicada e anunciada no País, desde que somos “República”. Ou: “O processo concluiu que houve falhas, houve erros na aplicação das verbas, mas não se pode apontar culpados ou condenar pessoas responsáveis”.

Horas mais tarde ao anúncio, na madrugada de sábado, Marlene, uma empregada doméstica, dormitava e soluçava com o filho de um ano no colo, ardendo em febre, convulsivo, numa parada de ônibus sem ônibus, na zona sul, a mais rica, da cidade.

Voltava para casa para ver se algum vizinho, alguma alma generosa da favela onde vivia, salvaria a vida do menino. Isto porque, no hospital público, o melhor da cidade, situado na Gávea, onde havia sido atendida, após espera de três horas, “nada podia ser feito, pois além de não haver médico especialista de plantão, não havia Dipirona, que estava em falta há quinze dias”. Fazer o que? Clamar a quem? Ao bispo? – indignava-se Marlene. Mas não sei onde ele dorme, pensou. “Ao Papa? Roma está longe, nem sei como lá se chega. E o prefeito? Que fim levou? E o governador? Tá viajando. E o vereador? O deputado? O senador? Sei lá… Será que polícia resolve? Uma dipirona já aliviava o sofrimento… Dava pra amanhecer o dia. Porra! Não é fácil. Todo dia a gente escuta no rádio e vê na televisão: corrupção, roubo do dinheiro do povo… e o hospital não tem um frasco de dipirona!?…”

Marlene matutou e amaldiçoou. Um motorista de táxi, piedoso, conhecido, levou-os, ela e o filho, até a entrada da comunidade. Eram quatro horas da manhã. Não se sabe o que aconteceu com Pedro, o menino em chamas e encharcado em vômito, nos braços da empregada doméstica.

Mas, alvíssaras! As notícias são boas, são as melhores. Com as Olimpíadas de 2016, além da auto-estima carioca dar um salto, o orgulho de ser brasileiro vai bater um recorde. Para a cidade do Rio de Janeiro, maravilhosa por natureza, será a redenção. Será a oportunidade, depois das olímpicas, de asneiras como aquela de se lhe tirar a condição de capital federal e de se lhe impor a fusão entre o fictício e falecido Estado da Guanabara e o eterno e injustiçado Estado do Rio de Janeiro – finalmente, o povo carioca, o povo fluminense vão melhorar para sempre a sua qualidade de vida.

Os jogos vão viabilizar vultosos investimentos públicos na infraestrutura da cidade, nos equipamentos e serviços públicos. Receberão, vultosos recursos, a saúde, a educação, a segurança, os transportes, a habitação popular.

Vão cessar esses projetos burros de maquiagem da cidade, de urbanização e cimentação de favelas, colorir barracos. Surgirão autênticos, eficazes projetos habitacionais, bairros de verdade. Nada de Projetos como o Minha Casa Minha Vida, também conhecido Me Engana que eu Gosto ou Meu Destino Minha Morte. Estão previstas obras e obras, recuperações e modernizações, reformas e ampliações, reestruturações e sistematizações, cometimentos que irão melhorar muito a vida dos cariocas e daqueles que nos visitam. E, claro, o esporte nacional, profissional, amador, olímpico, paraolímpico, oficial e marginal, todos vão se desenvolver. Até a purrinha e o jogo do bicho. Os jogos vão atrair formidáveis investimentos privados em todas as áreas. Empregos e salários irão se multiplicar. Renda e vida para todos. Seremos campeões em tudo.

Tudo irá melhorar. Não será mais como das outras vezes, das milhares de outras vezes. Agora é diferente. É pra valer. Para o povo será uma beleza! Nos lares, nas ruas, nas praças, nos hospitais, nas escolas, no trabalho, no metrô, nos trens, nos ônibus, nos presídios, na praia, no mar, no ar, no céu e na terra.

Florescerão a paz, o amor, a harmonia e a fraternidade em nossos corações. Até o nosso humor carioca será mais carioca. Receberemos todos de braços abertos, desarmados. Ninguém será assaltado e torturado, prometemos.

Não irá faltar mais Dipirona nos hospitais públicos. Nem esparadrapo, nem antibiótico. Nem médicos, que terão jornadas de trabalho possíveis e salários dignos. O raio X, o ultrassom e a ressonância magnética existirão, funcionarão regularmente. E não estarão mais, por meses e anos, quebrados, como o elevador e como sempre. Nada mais justo, necessário, urgente e edificante que uma Olimpíada.

Moral da história: Infeliz a cidade, desgraçado o país que para ter Dipirona nos seus hospitais públicos implora a Deus e ao Mundo a realização de uma Olimpíada.

E pior – cá entre nós – as Olimpíadas irão se realizar. E os hospitais vão continuar sem Dipirona.

O mistério de quem governa

Campanhas vão passar a pão e água

A eleição para prefeituras e câmaras municipais deste ano será atípica. Deveremos ter campanhas bem mais modestas que as verificadas em pleitos anteriores.

São dois os motivos para o redimensionamento. O primeiro é a decisão do STF que baniu doações de empresas. Em condições normais, esse tipo de medida teria eficácia parcial. Proibições raramente resultam no fim da atividade que se deseja banir. No mais das vezes, elas fazem com que a prática procure outros caminhos. No caso, seriam as doações de pessoas físicas, que continuam legais, ou o caixa dois. Não é do meu feitio comprar pelo valor de face declarações de marqueteiros, mas acredito em João Santana quando diz que 98% das campanhas no Brasil usam caixa dois.

Este ano, porém, as coisas tendem a ser diferentes. A Lava Jato, nosso segundo motivo, não apenas faz com que autoridades fiquem muito mais atentas às doações como também colocou em sérias dificuldades financeiras várias das empresas que tinham o hábito de despejar grandes somas em candidaturas.

Há razões, portanto, para acreditar que, desta vez, as campanhas terão mesmo de adequar-se a orçamentos franciscanos. E eu penso que isso é bom. É verdade que candidatos enfrentarão maior dificuldade para fazer-se conhecer pelo eleitor e para apresentar suas ideias. Os programas do horário gratuito também tenderão a ficar menos interessantes, o que talvez faça com que o cidadão vote com menos informação.

Apesar disso, acho que vale a pena tentar impor campanhas substancialmente mais baratas. Fazê-lo tende a diminuir a influência do poder econômico sobre políticos, o que me parece mais importante do que promover o tal de voto consciente, que não passa de uma quimera mesmo.

A má notícia é que em 2018 a conjunção de fatores que leva à seca de doações já deverá ter enfraquecido e as coisas estarão voltando ao normal.

São dois os motivos para o redimensionamento. O primeiro é a decisão do STF que baniu doações de empresas. Em condições normais, esse tipo de medida teria eficácia parcial. Proibições raramente resultam no fim da atividade que se deseja banir. No mais das vezes, elas fazem com que a prática procure outros caminhos. No caso, seriam as doações de pessoas físicas, que continuam legais, ou o caixa dois. Não é do meu feitio comprar pelo valor de face declarações de marqueteiros, mas acredito em João Santana quando diz que 98% das campanhas no Brasil usam caixa dois.

Há razões, portanto, para acreditar que, desta vez, as campanhas terão mesmo de adequar-se a orçamentos franciscanos. E eu penso que isso é bom. É verdade que candidatos enfrentarão maior dificuldade para fazer-se conhecer pelo eleitor e para apresentar suas ideias. Os programas do horário gratuito também tenderão a ficar menos interessantes, o que talvez faça com que o cidadão vote com menos informação.

Apesar disso, acho que vale a pena tentar impor campanhas substancialmente mais baratas. Fazê-lo tende a diminuir a influência do poder econômico sobre políticos, o que me parece mais importante do que promover o tal de voto consciente, que não passa de uma quimera mesmo.

A má notícia é que em 2018 a conjunção de fatores que leva à seca de doações já deverá ter enfraquecido e as coisas estarão voltando ao normal.

A vítima do golpe fugiu da festa de abertura da Olimpíada

Ao fugir da cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio, Dilma Rousseff perdeu a mais imperdível das chances de mostrar a dezenas de governantes estrangeiros que foi mesmo vítima de um golpe tramado por cruéis inimigos do povo, dispostos a tudo para derrubar a presidente que só pensava nos pobres ─ e, por isso, não tinha tempo nem cabeça para pensar na assombrosa roubalheira que aumentou em alguns bilhões a fortuna dos corruptos de estimação.

Se acreditasse nessa lengalenga vigarista, bastaria dar as caras no Maracanã e pedir ao locutor oficial que revelasse à multidão quem acabara de chegar. E então começaria o espetáculo da redenção. Depois de saborear a estrepitosa e unânime salva de palmas, Dilma entraria sem pedir licença na tribuna de honra para anunciar o início dos Jogos Olímpicos e o encerramento do governo do traidor Michel Temer.

Por que preferiu ficar em casa? Pelos mesmos motivos que levaram o padrinho Lula a refugar o convite do comitê organizador da Olimpíada e continuar homiziado no bunker disfarçado de “instituto”. Caso se atrevesse a enfrentar esse infalível teste de popularidade, a dupla seria recebida com a vaia mais demorada e desmoralizante da história do Maracanã. Ou do mundo.

A intolerância mora ao lado

A capacidade humana de se inventar é admirável. Em cada lugar habitado, pouco importa em que tempo, nós nos atribuímos uma origem diferente. Na América do Sul, alguns povos acreditavam que surgimos do milho. Outros preferiram a batata ou a mandioca. Na Noruega, viemos de árvores. Na Índia, da manteiga. O barro foi uma opção no Oriente Médio, na Grécia, na China, nas Américas do Norte e Central. No Tibete, surgimos da união de um ET com um macaco. Na Coreia, substituíram o macaco pelo urso.

No Quênia, ora descemos do céu, ora saímos de dentro de um joelho. Na Oceania, brotamos de vermes. Sim, a capacidade de nos inventarmos não tem fim.

Também não tem fim nossa capacidade de acreditar. Vi, no México, mulheres se arrastando de joelhos nus no adro da Basílica de Guadalupe, largando trilhas de sangue. Uma atmosfera de beatitude as seguia, como se estivessem fora deste mundo. No Brasil, testemunhei um pajé, em transe, entrando em contato com os deuses da tribo. Em Mianmar, num templo que comemorava 2 500 anos de existência, centenas de pessoas rezavam para encontrar o caminho ensinado por Buda. Enquanto balançavam a cabeça, queimavam incenso, e o ar adquiria cheiro de nirvana.

Na Mesquita Azul, na Turquia, logo após o chamado do muezim, que me remeteu aos contos das Mil e Uma Noites, os muçulmanos curvavam-se em direção a Meca, em rogos compenetrados. Alá parecia estar entre eles. No templo Tanah Lot, na Indonésia, as orações, durante o incêndio de cores trazido pelo mergulho do sol no oceano, criaram clima de transcendência mesmo para quem não participava da cerimônia. Em Katmandu, no Nepal, uma garota, transformada em deusa viva, fazia cegos enxergar e paralíticos jogar fora cadeiras de roda e muletas. O mesmo aconteceu no norte da Índia, onde uma aguinha a escorrer do lingam de Shiva, pedra cinzenta com meio metro de altura, transformava a força vital do deus em milagres. Na Alemanha, na época do Natal, conheci celebrações pré-cristãs para o solstício de inverno, mantidas por uma tradição multimilenar. Na Tailândia, fiéis cobriam as imagens sagradas com folhas de ouro ao fazer pedidos ou agradecer as graças alcançadas. Sim, nossa capacidade de acreditar não tem fim.

Diante de tanta diversidade, nossa capacidade de respeitar a crença alheia teria fim? Sempre apostei na tolerância dos brasileiros. Afinal, somos o país do sincretismo religioso.

Já não estou tão seguro. Ao entrar, em Belo Horizonte, em dois templos onde se prometem milagres em troca de dinheiro, testemunhei radicalismo contra os demais credos: segundo os pregadores, quem não pertencia à seita era indigno de viver, um condenado, um intocável. Fiquei duplamente assustado. Com o discurso e com a cara de pau dos manipuladores. Em determinado momento, um deles disse que os seguidores da seita deveriam evitar até conversar com os não membros para não ser contaminados. Também precisavam, em casa, se livrar de qualquer escultura ou pintura com figuras humanas.

O mundo conhece o efeito dos excessos. A história está cheia de exemplos. A humanidade, em sua múltipla capacidade de se inventar e de acreditar, é maior que qualquer culto. Cultos passam, a humanidade fica. A intolerância não é o caminho, nem a verdade, muito menos a vida. É apenas o casamento da presunção com a sede de poder.

No Quênia, ora descemos do céu, ora saímos de dentro de um joelho. Na Oceania, brotamos de vermes. Sim, a capacidade de nos inventarmos não tem fim.

Também não tem fim nossa capacidade de acreditar. Vi, no México, mulheres se arrastando de joelhos nus no adro da Basílica de Guadalupe, largando trilhas de sangue. Uma atmosfera de beatitude as seguia, como se estivessem fora deste mundo. No Brasil, testemunhei um pajé, em transe, entrando em contato com os deuses da tribo. Em Mianmar, num templo que comemorava 2 500 anos de existência, centenas de pessoas rezavam para encontrar o caminho ensinado por Buda. Enquanto balançavam a cabeça, queimavam incenso, e o ar adquiria cheiro de nirvana.

Na Mesquita Azul, na Turquia, logo após o chamado do muezim, que me remeteu aos contos das Mil e Uma Noites, os muçulmanos curvavam-se em direção a Meca, em rogos compenetrados. Alá parecia estar entre eles. No templo Tanah Lot, na Indonésia, as orações, durante o incêndio de cores trazido pelo mergulho do sol no oceano, criaram clima de transcendência mesmo para quem não participava da cerimônia. Em Katmandu, no Nepal, uma garota, transformada em deusa viva, fazia cegos enxergar e paralíticos jogar fora cadeiras de roda e muletas. O mesmo aconteceu no norte da Índia, onde uma aguinha a escorrer do lingam de Shiva, pedra cinzenta com meio metro de altura, transformava a força vital do deus em milagres. Na Alemanha, na época do Natal, conheci celebrações pré-cristãs para o solstício de inverno, mantidas por uma tradição multimilenar. Na Tailândia, fiéis cobriam as imagens sagradas com folhas de ouro ao fazer pedidos ou agradecer as graças alcançadas. Sim, nossa capacidade de acreditar não tem fim.

Diante de tanta diversidade, nossa capacidade de respeitar a crença alheia teria fim? Sempre apostei na tolerância dos brasileiros. Afinal, somos o país do sincretismo religioso.

Já não estou tão seguro. Ao entrar, em Belo Horizonte, em dois templos onde se prometem milagres em troca de dinheiro, testemunhei radicalismo contra os demais credos: segundo os pregadores, quem não pertencia à seita era indigno de viver, um condenado, um intocável. Fiquei duplamente assustado. Com o discurso e com a cara de pau dos manipuladores. Em determinado momento, um deles disse que os seguidores da seita deveriam evitar até conversar com os não membros para não ser contaminados. Também precisavam, em casa, se livrar de qualquer escultura ou pintura com figuras humanas.

O mundo conhece o efeito dos excessos. A história está cheia de exemplos. A humanidade, em sua múltipla capacidade de se inventar e de acreditar, é maior que qualquer culto. Cultos passam, a humanidade fica. A intolerância não é o caminho, nem a verdade, muito menos a vida. É apenas o casamento da presunção com a sede de poder.

Adeus às ilusões

Dilma, quem diria, logo dará adeus às ilusões. Nas campanhas eleitorais em que se elegeu e reelegeu graças aos préstimos de João Santana, inventor de patranhas, foi vendida por ele como a “gerentona” mais habilitada a pôr o País nos eixos e guiar a classe operária ao paraíso. Acusada de ter cometido crimes funcionais, o que está para interromper seu mandato, responde pela irresponsabilidade de, por culpa da roubalheira do partido que a adotou, o PT, ter gerado a quebradeira e o desemprego generalizados que condenaram a Nação às piores crises ética, econômica e política da História. E ela ainda se agarra à imagem de ser “pessoalmente honesta”, que começa a desabar.

Por ironia da História, uma grave acusação foi feita por esse gênio da lorota de fancaria, cujo depoimento ao juiz Sergio Moro, da Operação Lava Jato, deu mais uma pista concreta de que, de fato, a campanha dela, que ele criou, produziu e dirigiu, foi financiada por dinheiro roubado, de propina de fornecedores da Petrobrás. A iminente homologação da delação premiada do mágico do marketing, de sua mulher, contadora e sócia, Mônica Moura, e de muitos executivos da empreiteira Odebrecht, entre os quais o presidente, Marcelo, prenuncia o fim do refrão com que Dilma enfrenta o impeachment: não levou vantagem financeira em nada nem tem conta em banco no exterior.

Para convencer policiais, procuradores e juiz, o marqueteiro, chamado de Patinhas na juventude pela fértil originalidade de letrista de música popular, na passagem de sucesso pelo jornalismo e na maturidade de publicitário milionário, decidiu abrir o bico como um “canário” da Máfia da Sicília em Chicago. E o faz de maneira cínica, idêntica à usada para inventar a torpe falsidade de um Brasil irreal de pleno emprego, redução da pobreza crônica e competente e honesta gestão dos recursos públicos. Tudo isso foi pago com o fruto do maior assalto desarmado aos cofres públicos da História, que levou à beira da falência a maior estatal do País.

Joãozinho Patinhas teve o desplante de confessar ao juiz que mentiu em depoimento anterior, após se entregar desembarcando do Caribe, “para não destruir a Presidência”, uma aparente expressão de lealdade. Mas que, na verdade, continha, de um lado, o compromisso com a força-tarefa de comprometê-la. E, de outro, a ameaça de que se dispunha a “cantar”, como um vil delator mafioso, que Dilma disse desprezar. “Eu, que ajudei de certa maneira a eleição dela, não seria a pessoa que iria destruir a Presidência, trazer um problema. Nessa época já iniciava o processo de impeachment, mas ainda não havia nada aberto, e sabia que isso poderia gerar um grave problema até para o próprio Brasil”, depôs.

A primeira versão de “Tucano” (nome da cidade baiana onde ele nasceu, adotado como codinome nas planilhas do banco de propinas da Odebrecht) não se sustentava nas próprias pernas: segundo a narrativa, o dinheiro depositado em suas contas teria sido ganho em campanhas no exterior e o pago pelo PT foi sempre legal.

A história atual, endossada por Mônica Moura, é mais lógica: em 21 de julho, o casal admitiu ter recebido no caixa 2 US$ 4,5 milhões para quitar uma dívida da campanha de Dilma em 2010. Naquela mesma quinta-feira, o engenheiro Zwi Skornicki, tido pela força-tarefa da Lava Jato como operador de propina do esquema da Petrobrás (dito petrolão), contou ao juiz Sergio Moro ter depositado, de 2013 a 2014, em conta do casal no exterior US$ 4,5 milhões para saldar parte de uma dívida que o PT lhe ficou devendo durante a campanha.

O valor coincide, mas não o recurso ao “caixa 2”, conversa mole de estelionatário confesso, que sempre doura a pílula, tentando desviar a acusação para alguma infração menor. Assim fazem quaisquer flagrados em crime mais grave. Deixo ao atento leitor a decisão sobre a quem dar fé: quem pagou ou quem recebeu a bolada?

Em matéria de cinismo, marqueteiro e “presidenta” se equivalem. O “Feira” dos registros da propina da Odebrecht se arvorou a dar lições de contabilidade fora da lei ao maior especialista em lavagem de dinheiro da Justiça brasileira. Ele disse que milhares, quiçá milhões, de políticos não prestam contas de campanhas corretamente à Justiça Eleitoral. Recorreu a metáforas dignas de sua imaginação: fariam uma fila de Brasília a Manaus, equivalente à Muralha da China, ficando aptos a ser fotografados por satélite. Seria mais persuasivo se delatasse pelo menos uma centena dentre os “98%” dos candidatos, que ele considera trapaceiros como ele.

Os exageros de João do milhão o qualificam como mestre da patroa em desfaçatez. Terá sido de sua lavra a explicação que Dilma deu para o fato de, como presidente do Conselho de Administração da Petrobrás, ter autorizado a compra da refinaria de Pasadena à Astra Oil? Por que não ocorreu a ela, a conselho de sua protegida Graça Forster, exigir do ex-diretor internacional, Nestor Cerveró, relatório mais detalhado tecnicamente do que o que ela definiu como incompleto, antes de autorizar negócio lesivo ao patrimônio nacional?

Agora recorreu ao estilo de Lula, ao assegurar no Twitter: “Não autorizei pagamento de caixa 2 a ninguém. Se houve pagamento, não foi com meu conhecimento”. Esse argumento é fátuo. O professor José Eduardo Martins Cardozo devia ter-lhe ensinado que, no caso, ela será acusada de ter-se beneficiado do dinheiro ilegal na campanha. À Rádio França Internacional Dilma disse que, feito dois anos após o pleito, o repasse não a atinge, omitindo que a propina pagou dívida contraída para a própria eleição.

A confissão de Santana, Mônica e Skornicki revela que o mantra profano dos partidos acusados – o de terem recebido doações legais e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – é mentiroso. Parte dessas doações se originou de propinas e as tidas como legais podem ter usado o TSE como lavanderia de dinheiro do furto.

José Nêumanne

Por ironia da História, uma grave acusação foi feita por esse gênio da lorota de fancaria, cujo depoimento ao juiz Sergio Moro, da Operação Lava Jato, deu mais uma pista concreta de que, de fato, a campanha dela, que ele criou, produziu e dirigiu, foi financiada por dinheiro roubado, de propina de fornecedores da Petrobrás. A iminente homologação da delação premiada do mágico do marketing, de sua mulher, contadora e sócia, Mônica Moura, e de muitos executivos da empreiteira Odebrecht, entre os quais o presidente, Marcelo, prenuncia o fim do refrão com que Dilma enfrenta o impeachment: não levou vantagem financeira em nada nem tem conta em banco no exterior.

Joãozinho Patinhas teve o desplante de confessar ao juiz que mentiu em depoimento anterior, após se entregar desembarcando do Caribe, “para não destruir a Presidência”, uma aparente expressão de lealdade. Mas que, na verdade, continha, de um lado, o compromisso com a força-tarefa de comprometê-la. E, de outro, a ameaça de que se dispunha a “cantar”, como um vil delator mafioso, que Dilma disse desprezar. “Eu, que ajudei de certa maneira a eleição dela, não seria a pessoa que iria destruir a Presidência, trazer um problema. Nessa época já iniciava o processo de impeachment, mas ainda não havia nada aberto, e sabia que isso poderia gerar um grave problema até para o próprio Brasil”, depôs.

A primeira versão de “Tucano” (nome da cidade baiana onde ele nasceu, adotado como codinome nas planilhas do banco de propinas da Odebrecht) não se sustentava nas próprias pernas: segundo a narrativa, o dinheiro depositado em suas contas teria sido ganho em campanhas no exterior e o pago pelo PT foi sempre legal.

A história atual, endossada por Mônica Moura, é mais lógica: em 21 de julho, o casal admitiu ter recebido no caixa 2 US$ 4,5 milhões para quitar uma dívida da campanha de Dilma em 2010. Naquela mesma quinta-feira, o engenheiro Zwi Skornicki, tido pela força-tarefa da Lava Jato como operador de propina do esquema da Petrobrás (dito petrolão), contou ao juiz Sergio Moro ter depositado, de 2013 a 2014, em conta do casal no exterior US$ 4,5 milhões para saldar parte de uma dívida que o PT lhe ficou devendo durante a campanha.

O valor coincide, mas não o recurso ao “caixa 2”, conversa mole de estelionatário confesso, que sempre doura a pílula, tentando desviar a acusação para alguma infração menor. Assim fazem quaisquer flagrados em crime mais grave. Deixo ao atento leitor a decisão sobre a quem dar fé: quem pagou ou quem recebeu a bolada?

Em matéria de cinismo, marqueteiro e “presidenta” se equivalem. O “Feira” dos registros da propina da Odebrecht se arvorou a dar lições de contabilidade fora da lei ao maior especialista em lavagem de dinheiro da Justiça brasileira. Ele disse que milhares, quiçá milhões, de políticos não prestam contas de campanhas corretamente à Justiça Eleitoral. Recorreu a metáforas dignas de sua imaginação: fariam uma fila de Brasília a Manaus, equivalente à Muralha da China, ficando aptos a ser fotografados por satélite. Seria mais persuasivo se delatasse pelo menos uma centena dentre os “98%” dos candidatos, que ele considera trapaceiros como ele.

Os exageros de João do milhão o qualificam como mestre da patroa em desfaçatez. Terá sido de sua lavra a explicação que Dilma deu para o fato de, como presidente do Conselho de Administração da Petrobrás, ter autorizado a compra da refinaria de Pasadena à Astra Oil? Por que não ocorreu a ela, a conselho de sua protegida Graça Forster, exigir do ex-diretor internacional, Nestor Cerveró, relatório mais detalhado tecnicamente do que o que ela definiu como incompleto, antes de autorizar negócio lesivo ao patrimônio nacional?

Agora recorreu ao estilo de Lula, ao assegurar no Twitter: “Não autorizei pagamento de caixa 2 a ninguém. Se houve pagamento, não foi com meu conhecimento”. Esse argumento é fátuo. O professor José Eduardo Martins Cardozo devia ter-lhe ensinado que, no caso, ela será acusada de ter-se beneficiado do dinheiro ilegal na campanha. À Rádio França Internacional Dilma disse que, feito dois anos após o pleito, o repasse não a atinge, omitindo que a propina pagou dívida contraída para a própria eleição.

A confissão de Santana, Mônica e Skornicki revela que o mantra profano dos partidos acusados – o de terem recebido doações legais e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – é mentiroso. Parte dessas doações se originou de propinas e as tidas como legais podem ter usado o TSE como lavanderia de dinheiro do furto.

José Nêumanne

Assinar:

Comentários (Atom)