quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Leitura dos brasileiros vai de ladeira abaixo

O nível da leitura de um povo é indicador relevante do estágio cultural de um país e do seu grau de desenvolvimento. Nós vamos muito mal neste requisito, como revelou a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil(*). Na comparação com o levantamento realizado em 2020, perdemos quase sete milhões de leitores. Pela primeira vez, a maioria das pessoas (53%) sequer leu uma parte de um livro nos últimos três meses. A recente pesquisa confirma uma tendência que vem desde 2015, quando o hábito da leitura dos brasileiros entrou em marcha descendente.

Por ser a mais abrangente, a pesquisa é a fotografia mais precisa da leitura no Brasil. Sua sexta edição revelou que, na comparação com o levantamento anterior, o brasileiro está lendo menos. Em 2020 lia, em média, quase cinco livros por ano, agora lê quase quatro. Outra revelação assustadora: apenas 27% leram um livro inteiro e não apenas parte de um livro.

Em nove anos, a perda de leitores foi de onze milhões de leitores, uma severa sangria, com impacto importante em todas as esferas da sociedade, particularmente na cultura e na educação. O diagnóstico da pesquisa é mais preocupante quando se leva em consideração a queda significativa de nove pontos, na faixa de cinco a onze anos de idade.

Essa é a faixa dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nela, as escolas deveriam desenvolver nas crianças o gosto pela leitura. Estamos falhando em uma das missões mais importantes da educação, a de moldar e desenvolver habilidades sócioemocionais de nossos meninos e meninas e de abrir seu horizonte por meio da leitura. Quanto mais cedo os estudantes estabelecem o hábito de ler livros, melhor será o seu desempenho escolar e sua sociabilidade.

É para se preocupar.

Como revelou a pesquisa, a sala de aula vem perdendo espaço como o ambiente da leitura. Esse fenômeno foi confirmado pela coordenadora do Retratos da Leitura, Zoara Failla: “É preocupante notar como as salas de aula estão deixando de ser um lugar de leitura, conforme a série histórica demonstra”. De fato, a série mostra que em 2007, 35% dos entrevistados citaram o espaço escolar como o lugar onde costuma ler livros. Em 2011, foram 33%. Na edição seguinte, de 2015, as menções correspondiam a 25% da população. Em 2019, foram 23%. E agora 19%, “o menor índice já registrado”.

Diversos fenômenos contribuíram para a sala de aula perder densidade como espaço importante para se adquirir o hábito da leitura, mas certamente tem grande peso a falta de políticas públicas voltadas para o incentivo da leitura, bem como a falta de infraestrutura adequada e de recursos humanos para a escola cumprir esse seu papel. Afinal, muitas delas não contam com bibliotecas nem um bom acervo de livros.

Não só a escola, como instituição, vem falhando na sua missão de desenvolver, desde cedo, o hábito da leitura em nossas crianças e jovens. Em decorrência das intensas transformações e avanços tecnológicos, houve uma importante inflexão na forma como os brasileiros se ocupam seu tempo livre.

A Retratos da Leitura mostra que 78% dos entrevistados gastam parte desse tempo na internet acessando o WhatsApp (71%) ou navegando pelas redes sociais (49%). São significativos também os que assistem televisão (71%), escutam música ou rádio (60%) ou assistem a vídeos ou filmes em casa (53%). Segundo a coordenadora da pesquisa, isso afeta especialmente os mais jovens:

“Está crescendo o percentual nessa faixa etária daqueles que dizem que estão nos games, que estão assistindo a vídeos. Então, em vez de os pais estarem apresentando livro para entretenimento, fica mais fácil oferecer o celular com jogos e vídeos”. Assim, a instituição família também não está contribuindo para desenvolver em seus filhos o hábito e o gosto pela leitura.

Desde sua primeira edição de 2007, o Retratos da Leitura no Brasil tem constatado que o livro mais lido pelos brasileiros é a Bíblia. Os livros religiosos sempre estiveram entre os mais lidos, fenômeno reafirmado no levantamento de 2024. Quando se trata da leitura de obras da literatura o quadro é pior. Em média, os brasileiros leem meio livro por ano. Há uma inversão das curvas, até 2019 havia um número maior de brasileiros com hábito de leitura, agora a maioria é de não leitores. Também pela primeira vez é maior o número de pessoas que dizem não gostar de ler (29%) é superior ao que gostam, 26%.

Um povo de baixa leitura é um povo de baixa instrução. Não é de estranhar, portanto, o fato de 30% dos brasileiros serem considerados analfabetos funcionais. Isso se reflete no desempenho dos nossos alunos no sistema de avaliação do ensino. Também incide sobre a qualidade e produtividade da mão de obra brasileira, bem como na sua inserção no moderno mercado de trabalho, cada vez mais exigente de profissionais dotados de espírito crítico, capacidade de liderança, dotado de resiliência e espírito colaborativo.

A falta de leitura contribui negativamente para a inserção de nossa juventude na sociedade e para o exercício pleno da cidadania.

Hubert Alquéres

(*) A Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é uma realização do Instituto Pró-Livro com o apoio da Câmara Brasileira do livro (CBL), ABRELIVROS e Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL). Ela teve a parceria da Fundação Itaú e o patrocínio do Itaú UNIBANCO. A aplicação da pesquisa foi feita pelo IPEC

Por ser a mais abrangente, a pesquisa é a fotografia mais precisa da leitura no Brasil. Sua sexta edição revelou que, na comparação com o levantamento anterior, o brasileiro está lendo menos. Em 2020 lia, em média, quase cinco livros por ano, agora lê quase quatro. Outra revelação assustadora: apenas 27% leram um livro inteiro e não apenas parte de um livro.

Em nove anos, a perda de leitores foi de onze milhões de leitores, uma severa sangria, com impacto importante em todas as esferas da sociedade, particularmente na cultura e na educação. O diagnóstico da pesquisa é mais preocupante quando se leva em consideração a queda significativa de nove pontos, na faixa de cinco a onze anos de idade.

Essa é a faixa dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nela, as escolas deveriam desenvolver nas crianças o gosto pela leitura. Estamos falhando em uma das missões mais importantes da educação, a de moldar e desenvolver habilidades sócioemocionais de nossos meninos e meninas e de abrir seu horizonte por meio da leitura. Quanto mais cedo os estudantes estabelecem o hábito de ler livros, melhor será o seu desempenho escolar e sua sociabilidade.

É para se preocupar.

Como revelou a pesquisa, a sala de aula vem perdendo espaço como o ambiente da leitura. Esse fenômeno foi confirmado pela coordenadora do Retratos da Leitura, Zoara Failla: “É preocupante notar como as salas de aula estão deixando de ser um lugar de leitura, conforme a série histórica demonstra”. De fato, a série mostra que em 2007, 35% dos entrevistados citaram o espaço escolar como o lugar onde costuma ler livros. Em 2011, foram 33%. Na edição seguinte, de 2015, as menções correspondiam a 25% da população. Em 2019, foram 23%. E agora 19%, “o menor índice já registrado”.

Diversos fenômenos contribuíram para a sala de aula perder densidade como espaço importante para se adquirir o hábito da leitura, mas certamente tem grande peso a falta de políticas públicas voltadas para o incentivo da leitura, bem como a falta de infraestrutura adequada e de recursos humanos para a escola cumprir esse seu papel. Afinal, muitas delas não contam com bibliotecas nem um bom acervo de livros.

Não só a escola, como instituição, vem falhando na sua missão de desenvolver, desde cedo, o hábito da leitura em nossas crianças e jovens. Em decorrência das intensas transformações e avanços tecnológicos, houve uma importante inflexão na forma como os brasileiros se ocupam seu tempo livre.

A Retratos da Leitura mostra que 78% dos entrevistados gastam parte desse tempo na internet acessando o WhatsApp (71%) ou navegando pelas redes sociais (49%). São significativos também os que assistem televisão (71%), escutam música ou rádio (60%) ou assistem a vídeos ou filmes em casa (53%). Segundo a coordenadora da pesquisa, isso afeta especialmente os mais jovens:

“Está crescendo o percentual nessa faixa etária daqueles que dizem que estão nos games, que estão assistindo a vídeos. Então, em vez de os pais estarem apresentando livro para entretenimento, fica mais fácil oferecer o celular com jogos e vídeos”. Assim, a instituição família também não está contribuindo para desenvolver em seus filhos o hábito e o gosto pela leitura.

Desde sua primeira edição de 2007, o Retratos da Leitura no Brasil tem constatado que o livro mais lido pelos brasileiros é a Bíblia. Os livros religiosos sempre estiveram entre os mais lidos, fenômeno reafirmado no levantamento de 2024. Quando se trata da leitura de obras da literatura o quadro é pior. Em média, os brasileiros leem meio livro por ano. Há uma inversão das curvas, até 2019 havia um número maior de brasileiros com hábito de leitura, agora a maioria é de não leitores. Também pela primeira vez é maior o número de pessoas que dizem não gostar de ler (29%) é superior ao que gostam, 26%.

Um povo de baixa leitura é um povo de baixa instrução. Não é de estranhar, portanto, o fato de 30% dos brasileiros serem considerados analfabetos funcionais. Isso se reflete no desempenho dos nossos alunos no sistema de avaliação do ensino. Também incide sobre a qualidade e produtividade da mão de obra brasileira, bem como na sua inserção no moderno mercado de trabalho, cada vez mais exigente de profissionais dotados de espírito crítico, capacidade de liderança, dotado de resiliência e espírito colaborativo.

A falta de leitura contribui negativamente para a inserção de nossa juventude na sociedade e para o exercício pleno da cidadania.

Hubert Alquéres

(*) A Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é uma realização do Instituto Pró-Livro com o apoio da Câmara Brasileira do livro (CBL), ABRELIVROS e Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL). Ela teve a parceria da Fundação Itaú e o patrocínio do Itaú UNIBANCO. A aplicação da pesquisa foi feita pelo IPEC

Tempo de abundante colheita

Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperançaHannah Arendt

Mídia Ocidental: Branqueando o genocídio israelita e fabricando consentimento

Um Comitê Especial da ONU caracterizou a guerra de Israel em Gaza como genocídio, enquanto a mídia "livre" ocidental abandonou sua responsabilidade ética de cobrir e/ou relatar objetivamente a conduta das guerras de Israel em Gaza e no Líbano.

Os veículos de mídia corporativos ocidentais, sem exceção, concordaram com as diretrizes israelenses que proibiam repórteres de entrar em Gaza. Jornalistas incorporados ao exército israelense relatam apenas o que Israel permite que observem, criando uma narrativa unilateral fortemente filtrada.

A ausência programada privou o público ocidental de informações críticas para mostrar o que a UNICEF descreve como o lugar mais perigoso do mundo para crianças. Desconsiderando essas realidades, os veículos de mídia corporativos ocidentais frequentemente desumanizam os palestinos, descartando suas queixas enquanto demonstram abertamente empatia pelos israelenses.

Um exemplo disso é que eles cobrem amplamente a realocação de centenas de famílias israelenses, enquanto oferecem pouca ou nenhuma cobertura sobre o escolasticídio de 625.000 crianças palestinas que não conseguem frequentar a escola pelo segundo ano porque Israel danificou ou destruiu 85% das escolas de Gaza.

Da mesma forma, eles desconsideram o uso documentado pela ONU de Israel de “fome como arma de guerra... destruindo sistemas vitais de água, saneamento e alimentação”, e negligenciam a situação de 90% da população deslocada internamente de Gaza, muitos dos quais foram forçados a se mudar nove ou dez vezes . Além disso, a omissão intencional da mídia sobre a destruição de todo o sistema de ensino superior, com 100% das 12 universidades de Gaza demolidas, deixando 88.000 estudantes incapazes de continuar seus estudos.

Assim como com a destruição sistemática do sistema educacional de Gaza, a mídia “livre” falhou em relatar criticamente a estratégia deliberada de Israel para desmantelar o sistema de saúde de Gaza. De acordo com a ex- Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, essa estratégia envolveu “ataques implacáveis e intencionais a pessoal e instalações médicas”, incluindo a morte, detenção e tortura de pessoal médico como parte de uma “política concertada para destruir o sistema de saúde de Gaza”.

Até o final de julho de 2024, a Organização Mundial da Saúde relatou que Israel havia conduzido 498 ataques a instalações de saúde. Dos 36 hospitais de Gaza, menos de 16 estão parcialmente operacionais, levando ao colapso quase total do sistema de saúde.

A mídia "livre" gerenciada envia inúmeros repórteres a Tel Aviv para cobrir a eficácia do sistema de mísseis Iron Dome de Israel, mas ninguém no local investiga a fome no norte de Gaza ou sequer mostra o rosto de uma das aproximadamente 16.800 crianças assassinadas ou a angústia de mais de 17.000 crianças que perderam um ou ambos os pais.

Ao mesmo tempo, a mídia programada inunda as telas com imagens de uma janela de vidro quebrada em uma colônia “somente para judeus”, mas nenhuma câmera tem permissão para capturar as 163.778 unidades residenciais devastadas em Gaza.

A chamada mídia ocidental “livre” não questiona ou checa os fatos da desinformação israelense, hasbara, quando jatos americanos alvejam escolas ou demolem torres residenciais sob o pretexto de “centros de comando” dentro dessas instalações. Pior ainda, a mídia propaga uma narrativa falsa, retratando as políticas malévolas de Israel como atos de benevolência porque eles emitem um aviso antes de bombardear casas em pedacinhos, e então assassinam civis enquanto eles evacuam sob as mesmas ordens.

Jornalistas ignoram vozes palestinas apontando que a destruição em larga escala de casas, “abrigos seguros” e infraestrutura crítica é parte de uma estratégia israelense calculada para tornar Gaza inabitável e deslocar à força seus moradores. Suas reportagens de longe normalizam a violência israelense e a limpeza étnica enquanto repetem a Novilíngua israelense sem escrutínio.

Um exemplo gritante da mídia abdicando de sua objetividade é o caso do Hospital Al-Shifa, onde oficiais militares israelenses exibiram um elaborado modelo 3D supostamente representando um centro de comando abaixo do hospital. A desinformação israelense foi ecoada pelo presidente dos EUA Joe Biden e pela Casa Branca, amplificando ainda mais as falsas narrativas israelenses para um público desavisado.

Em novembro de 2023, o Hospital Al-Shifa foi ocupado pelo exército israelense. Médicos foram presos, vários torturados até a morte sob custódia israelense, e o hospital foi forçado a sair de serviço. Jornalistas ocidentais, incorporados ao exército israelense, juntaram-se ao exército israelense para mostrar ao mundo o que foi alegado ser um centro de comando militar abaixo do hospital. No entanto, para descobrir que os únicos edifícios subterrâneos no vasto complexo do hospital foram originalmente projetados pelos arquitetos israelenses Gershon Zippor e Benjamin Idelson, e encomendados pelo Departamento de Obras Públicas israelense ocupante em 1983.

A ferramenta de propaganda israelense incorporada, também conhecida como mídia ocidental, acompanhou o principal oficial de desinformação de Israel em um tour pelo Hospital Al-Shifa, mas saiu de mãos vazias, incapaz de encontrar o ostentado "centro de controle de comando" ou quaisquer instalações militares sob o hospital. A Human Rights Watch concluiu mais tarde que o ataque militar ao hospital constituiu um crime de guerra após não fornecer evidências "para justificar a revogação do status do hospital como protegido pelas leis de guerra".

Em vez de responsabilizar Israel pela destruição de uma grande unidade de saúde, a mídia incorporada continuou a comercializar mentiras israelenses para desculpar violações do direito internacional. A falta de reportagem crítica e checagem de fatos é uma traição às responsabilidades jornalísticas, servindo efetivamente como aprovação implícita ou, no mínimo, normalização dos crimes de guerra israelenses.

Outro caso de como a mídia facilita a violência e a agressão é a adoção de jargões com nuances israelenses que dessensibilizam os leitores e redirecionam o foco. Por exemplo, ao enquadrar as guerras de Israel contra os palestinos em Gaza e o povo do Líbano como uma guerra contra o “Hamas” ou o “Hezbollah”, a mídia emprega eufemismos que desviam a responsabilidade israelense pelo impacto mais amplo da guerra sobre civis inocentes.

Esse enquadramento encobre a culpabilidade israelense pela destruição de 80% das casas, 60% dos hospitais, 85% das escolas, 100% das universidades, o deslocamento de 90% da população, a destruição de aldeias e a fome de crianças, retratando essas atrocidades como meros "danos colaterais" ou vítimas não intencionais em um fogo cruzado.

Além disso, a negligência da mídia ocidental em contextualizar as violações israelenses do direito internacional humanitário, as conclusões do Tribunal Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional, deixa os leitores desavisados das ramificações legais e obscurece a responsabilização. Ao fazer isso, a mídia ocidental se torna, consciente ou inconscientemente, uma plataforma cúmplice da hasbara israelense .

A mídia ocidental até abandonou colegas jornalistas locais que permaneceram em Gaza e foram propositalmente alvos do exército israelense. O ataque de Israel à verdade, incluindo ataques a jornalistas e suas famílias, não tem precedentes em zonas de guerra. De acordo com o Committee to Protect Journalists (CPJ), Israel assassinou 137 jornalistas e profissionais da mídia, tornando-se o mais mortal desde que o CPJ começou a coletar dados em 1992.

A hasbara sionista, apoiada por uma poderosa plutocracia da mídia e grupos de interesses especiais influentes no Ocidente, normalizou as mentiras e o preconceito israelense contra os palestinos por mais de 76 anos. Essa narrativa construída pela mídia distorce a compreensão pública, manipula o discurso público e molda os debates políticos.

Inevitavelmente, a disseminação sistemática de desinformação molda uma visão unidimensional do conflito, suprime a dissidência e posiciona a mídia ocidental como um instrumento fundamental na fabricação de consentimento para as guerras de genocídio de Israel.

Jamal Kanj, autor de “Children of Catastrophe”

Os veículos de mídia corporativos ocidentais, sem exceção, concordaram com as diretrizes israelenses que proibiam repórteres de entrar em Gaza. Jornalistas incorporados ao exército israelense relatam apenas o que Israel permite que observem, criando uma narrativa unilateral fortemente filtrada.

A ausência programada privou o público ocidental de informações críticas para mostrar o que a UNICEF descreve como o lugar mais perigoso do mundo para crianças. Desconsiderando essas realidades, os veículos de mídia corporativos ocidentais frequentemente desumanizam os palestinos, descartando suas queixas enquanto demonstram abertamente empatia pelos israelenses.

Um exemplo disso é que eles cobrem amplamente a realocação de centenas de famílias israelenses, enquanto oferecem pouca ou nenhuma cobertura sobre o escolasticídio de 625.000 crianças palestinas que não conseguem frequentar a escola pelo segundo ano porque Israel danificou ou destruiu 85% das escolas de Gaza.

Da mesma forma, eles desconsideram o uso documentado pela ONU de Israel de “fome como arma de guerra... destruindo sistemas vitais de água, saneamento e alimentação”, e negligenciam a situação de 90% da população deslocada internamente de Gaza, muitos dos quais foram forçados a se mudar nove ou dez vezes . Além disso, a omissão intencional da mídia sobre a destruição de todo o sistema de ensino superior, com 100% das 12 universidades de Gaza demolidas, deixando 88.000 estudantes incapazes de continuar seus estudos.

Assim como com a destruição sistemática do sistema educacional de Gaza, a mídia “livre” falhou em relatar criticamente a estratégia deliberada de Israel para desmantelar o sistema de saúde de Gaza. De acordo com a ex- Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, essa estratégia envolveu “ataques implacáveis e intencionais a pessoal e instalações médicas”, incluindo a morte, detenção e tortura de pessoal médico como parte de uma “política concertada para destruir o sistema de saúde de Gaza”.

Até o final de julho de 2024, a Organização Mundial da Saúde relatou que Israel havia conduzido 498 ataques a instalações de saúde. Dos 36 hospitais de Gaza, menos de 16 estão parcialmente operacionais, levando ao colapso quase total do sistema de saúde.

A mídia "livre" gerenciada envia inúmeros repórteres a Tel Aviv para cobrir a eficácia do sistema de mísseis Iron Dome de Israel, mas ninguém no local investiga a fome no norte de Gaza ou sequer mostra o rosto de uma das aproximadamente 16.800 crianças assassinadas ou a angústia de mais de 17.000 crianças que perderam um ou ambos os pais.

Ao mesmo tempo, a mídia programada inunda as telas com imagens de uma janela de vidro quebrada em uma colônia “somente para judeus”, mas nenhuma câmera tem permissão para capturar as 163.778 unidades residenciais devastadas em Gaza.

A chamada mídia ocidental “livre” não questiona ou checa os fatos da desinformação israelense, hasbara, quando jatos americanos alvejam escolas ou demolem torres residenciais sob o pretexto de “centros de comando” dentro dessas instalações. Pior ainda, a mídia propaga uma narrativa falsa, retratando as políticas malévolas de Israel como atos de benevolência porque eles emitem um aviso antes de bombardear casas em pedacinhos, e então assassinam civis enquanto eles evacuam sob as mesmas ordens.

Jornalistas ignoram vozes palestinas apontando que a destruição em larga escala de casas, “abrigos seguros” e infraestrutura crítica é parte de uma estratégia israelense calculada para tornar Gaza inabitável e deslocar à força seus moradores. Suas reportagens de longe normalizam a violência israelense e a limpeza étnica enquanto repetem a Novilíngua israelense sem escrutínio.

Um exemplo gritante da mídia abdicando de sua objetividade é o caso do Hospital Al-Shifa, onde oficiais militares israelenses exibiram um elaborado modelo 3D supostamente representando um centro de comando abaixo do hospital. A desinformação israelense foi ecoada pelo presidente dos EUA Joe Biden e pela Casa Branca, amplificando ainda mais as falsas narrativas israelenses para um público desavisado.

Em novembro de 2023, o Hospital Al-Shifa foi ocupado pelo exército israelense. Médicos foram presos, vários torturados até a morte sob custódia israelense, e o hospital foi forçado a sair de serviço. Jornalistas ocidentais, incorporados ao exército israelense, juntaram-se ao exército israelense para mostrar ao mundo o que foi alegado ser um centro de comando militar abaixo do hospital. No entanto, para descobrir que os únicos edifícios subterrâneos no vasto complexo do hospital foram originalmente projetados pelos arquitetos israelenses Gershon Zippor e Benjamin Idelson, e encomendados pelo Departamento de Obras Públicas israelense ocupante em 1983.

A ferramenta de propaganda israelense incorporada, também conhecida como mídia ocidental, acompanhou o principal oficial de desinformação de Israel em um tour pelo Hospital Al-Shifa, mas saiu de mãos vazias, incapaz de encontrar o ostentado "centro de controle de comando" ou quaisquer instalações militares sob o hospital. A Human Rights Watch concluiu mais tarde que o ataque militar ao hospital constituiu um crime de guerra após não fornecer evidências "para justificar a revogação do status do hospital como protegido pelas leis de guerra".

Em vez de responsabilizar Israel pela destruição de uma grande unidade de saúde, a mídia incorporada continuou a comercializar mentiras israelenses para desculpar violações do direito internacional. A falta de reportagem crítica e checagem de fatos é uma traição às responsabilidades jornalísticas, servindo efetivamente como aprovação implícita ou, no mínimo, normalização dos crimes de guerra israelenses.

Outro caso de como a mídia facilita a violência e a agressão é a adoção de jargões com nuances israelenses que dessensibilizam os leitores e redirecionam o foco. Por exemplo, ao enquadrar as guerras de Israel contra os palestinos em Gaza e o povo do Líbano como uma guerra contra o “Hamas” ou o “Hezbollah”, a mídia emprega eufemismos que desviam a responsabilidade israelense pelo impacto mais amplo da guerra sobre civis inocentes.

Esse enquadramento encobre a culpabilidade israelense pela destruição de 80% das casas, 60% dos hospitais, 85% das escolas, 100% das universidades, o deslocamento de 90% da população, a destruição de aldeias e a fome de crianças, retratando essas atrocidades como meros "danos colaterais" ou vítimas não intencionais em um fogo cruzado.

Além disso, a negligência da mídia ocidental em contextualizar as violações israelenses do direito internacional humanitário, as conclusões do Tribunal Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional, deixa os leitores desavisados das ramificações legais e obscurece a responsabilização. Ao fazer isso, a mídia ocidental se torna, consciente ou inconscientemente, uma plataforma cúmplice da hasbara israelense .

A mídia ocidental até abandonou colegas jornalistas locais que permaneceram em Gaza e foram propositalmente alvos do exército israelense. O ataque de Israel à verdade, incluindo ataques a jornalistas e suas famílias, não tem precedentes em zonas de guerra. De acordo com o Committee to Protect Journalists (CPJ), Israel assassinou 137 jornalistas e profissionais da mídia, tornando-se o mais mortal desde que o CPJ começou a coletar dados em 1992.

A hasbara sionista, apoiada por uma poderosa plutocracia da mídia e grupos de interesses especiais influentes no Ocidente, normalizou as mentiras e o preconceito israelense contra os palestinos por mais de 76 anos. Essa narrativa construída pela mídia distorce a compreensão pública, manipula o discurso público e molda os debates políticos.

Inevitavelmente, a disseminação sistemática de desinformação molda uma visão unidimensional do conflito, suprime a dissidência e posiciona a mídia ocidental como um instrumento fundamental na fabricação de consentimento para as guerras de genocídio de Israel.

Jamal Kanj, autor de “Children of Catastrophe”

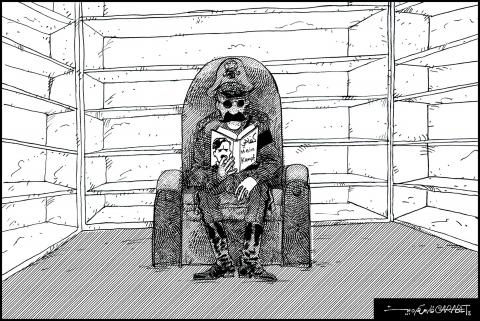

A liberdade em quarentena

No Ocidente, que é onde minha vista alcança, a questão da liberdade nesses tempos remete sobretudo ao medo. Como o professor Sul-coreano-alemão, Chul Han, descreve, “a liberdade não é possível onde reina o medo. Medo e liberdade se excluem mutuamente”. O medo aprisiona a sociedade. Contraposto ao espírito da esperança, sobretudo à esperança ativa, comprometida com movimentos de busca do progresso, ele a deixa em permanente quarentena (Byung-Chul Han, 2023).

Por certo, isso não signica esquecer o fato de que há diversos países no hemisfério que enfrentam essa questão na dimensão mais concreta, dura, primitiva - de histórica privação de liberdades públicas. Países onde nunca houve instituições propriamente democráticas, a exemplo entre outros de Zimbábue, Ruanda, Gabão ou Burundi. Outros há em que elas existiram mas foram interrompidas por revoluções autodenominadas democratizantes, mas que se corromperam em regimes autoritários como Cuba, Venezuela e Nicarágua.

Em todos esses países, na ausência quase absoluta da liberdade, o medo do sistema, o temor aos tiranos, está incorporado permanentemente ao kit de sobrevivência mental dos indivíduos na esfera pública.

Mas não é desse medo que cogito aqui. Tampouco se trata do “medo líquido” de que fala Bauman, cujas raizes são as incertezas relacionadas aos múltiplos riscos da “globalização negativa”. Sejam os desastres climáticos e ambientais, as crises econômicas, as pandemias, ou o terror ( Bauman, 2008).

Dirijo a lente para o sentimento que tem prosperado nesse primeiro quartil do século XXI, difundido regular e sistematicamente - com organização, disciplina e método- , pela extrema direita, em suas diferentes versões nacionais. Um medo “arquitetado”.

Assim, às velhas formas de supressão das liberdades vem se somar agora a estratégia do iliberalismo, promovida pela ultra direita internacional. Nela, a democracia é corroída por dentro, conforme o modelo exitoso da Hungria, de Viktor Orbán (Cas Mudde, 2023). O sucesso dessa estratégia se baseia na promoção desenfreada do medo.

O medo que assume caráter coletivo é polarizador. Magnica as divisões dentro da sociedade. Politiza e aprofunda diferenças que antes se viam pouco valorizadas, eram toleráveis e conciliáveis. Ele produz e dissemina uma sensação de instabilidade que termina por se materializar efetivamente, estimulando descontentamento e protestos, conitos e até derrubadas de governos. Esse medo redesenha o debate público, e leva os eleitores a abandonarem seus partidos e lideranças tradicionais, galvanizando o apoio a outsiders, em geral líderes autoritários que lhes acenam com segurança e proteção. O medo justica, por m, as políticas repressivas, desde a aceitação da restrição de direitos até mesmo o aplauso à hipótese de governos totalitários, como resposta ao que Hanna Arendt já conceituara como “inimigos objetivos”, geradores de suspeita generalizada e indiscriminada, sobre os quais se determinava o “uso da mentira”, administrado primeiro pelo partido e depois pela máquina do Estado (Arendt, 1951).

Nos tempos atuais, para promovê-lo e fazer adoecer a democracia representativa os venenos são atualizados, bem como a posologia adotada. Envolve doses elevadas de desinformação deliberada e disseminação maciça de fake news na internet.

O pior é que não há antídotos cem porcento ecientes. Não há como evitá-los de todo. A emergência das redes sociais tornou isso impossível. Mas é necessário coibí-los. Limitá-los em alguma medida. Sobretudo pela regulação das plataformas, como fez a União Europeia. As deepfakes criadas por inteligência articial e os milhões de usuários e bots, que distribuem informação apócrifa em redes criptografadas de ponta a ponta, agravaram o problema. Elevando o desao a um patamar bem superior ao que foi no passado o de controlar a propaganda política em jornais, rádios e TVs (Lavareda, 2024).

Ocorre que, em países como Brasil e Estados Unidos, há uma enorme resistência à regulação de plataformas e redes. A extrema direita paralisa essa agenda nos respectivos congressos. Anal, é difundindo o medo, e a partir dele agredindo ora as minorias, ora o establishment, mesmo quando estão claramente associados aos interesses das elites econômicas, é com essa fórmula que os novos populistas se valem dos algoritmos das redes para conquistar apoio eleitoral. A combinação dos interesses econômicos das plataformas e da força da ultra direita nesses países torna muito difícil caminhar nessa direção.

A expectativa do mundo se volta nesses dias para tentar prever o que acontecerá na principal potência, os Estados Unidos da América, a partir de 20 de janeiro do ano próximo. Mas a rigor não é necessário qualquer exercício adivinhatório. Basta reler os discursos e rever a propaganda da campanha. Até o momento, temos um show de coerência. Os nomes anunciados para o novo gabinete, por mais bizarros que pareçam a muitos, são pers totalmente congruentes com a retórica do então candidato.

Portanto, é mais que justicado o temor de um retrocesso signicativo na agenda de combate ao aquecimento global, numa quadra em que se multiplicam os desastres climáticos; do anunciado distanciamento dos líderes europeus, agravado pelo maior alinhamento com a Rússia; e o temor de uma redução substancial do apoio à OTAN, e especialmente à Ucrânia, que será levada à paz de joelhos. Na agenda interna, haverá deportações em massa de indocumentados; perseguição a funcionários que no passado não foram complacentes com iniciativas ilegais; demissões em massa de servidores públicos, a pretexto de reduzir a burocracia; posturas negacionistas na condução da saúde pública; e até mesmo a extinção do Departamento Federal de Educação. Tudo isso sob a direção e batuta ideológica da Direita-Tech representada por Elon Musk e J.D. Vance.

Por que Trump volta à Casa Branca? Porque que o medo já estava sucientemente instalado na alma dos americanos ao tempo da votação.

A poucos dias da eleição, uma pesquisa do jornal New York Times, em conjunto com o Siena College, mostrava a vitória de Trump no voto nacional por um ponto percentual (Trump, 47%, Harris, 46%) . Como sabemos, o resultado não foi muito diferente: Trump teve no voto total 50%, e Harris 48.4%.Uma diferença de + 1.6.

Aquela pesquisa mostrou que 76% dos americanos acreditavam que a democracia no país estava sob ameaça. Uma opinião disseminada em todos os níveis de renda e escolaridade. Com presença simétrica nos dois contingentes eleitorais (com 77% entre os eleitores de Harris, e 76% entre os de Trump). Por seu lado, em outro levantamento, o Instituto Gallup revelou que o medo dos imigrantes havia assumido grandes proporções . Para um inédito percentual de 82% dos eleitores republicanos, a imigração aparecia como questão super importante para ser levada em conta na eleição.

Os norte-americanos foram às urnas sob dois signos combinados: o do medo generalizado de que sua democracia estivesse em perigo; e um segundo, potencializado pelo primeiro, o da ansiedade especíca movida sobretudo pelo descontentamento com o governo do dia, com 62% acreditando equivocadamente que a economia estava piorando e 46% insatisfeitos com sua situação econômica contra apenas 25% de satisfeitos.

Perdeu o partido no poder. O que tem ocorrido com frequência no pós pandemia em diversos outros países que enfrentaram diculdades, especialmente no capítulo de inação e juros elevados. Como prescreve a “teoria da inteligência afetiva”, a ansiedade gerada na base eleitoral dos partidos incumbentes cria uma abertura que é usada para encorajar a defecção de eleitores na quantidade suciente para mudar a correlação de forças em favor dos desaantes. ( Mackuen, Marcus, Neuman, and Keele, 2007)

Porém, cabe enfatizar que, se a economia jogou mais uma vez um papel central no voto, o descontentamento com ela ocorreu dessa vez agravado por um clima de medo, propelido por fake news poderosas, pervasivas, mesmo quando desmentidas de forma contundente pelos fatos.

“Haitianos comendo gatos” e “votando em massa”; vídeos produzidos na Rússia denunciando “operações irregulares do FBI”; “democratas apoiando o aborto até depois do nascimento”; Estados Unidos ocupado por “hordas de estrangeiros criminosos importados pelo governo das masmorras do terceiro mundo”. Todas, notícias falsas. Somente as postagens de Elon Musk com alegações falsas e vídeos adulterados acumularam bilhões de visualizações segundo o Grok, concorrente do ChatGPT. Grok que é do mesmo Elon Musk, que doou 200 milhões de dólares e fará parte do governo Trump.

Concluindo, o certo é que a inação aliou-se ao medo, e os americanos deram lugar - com o novo governo Trump majoritário na Câmara e no Senado, e respaldado pela maioria conservadora nos Suprema Corte - a uma era de incerteza como poucas vimos antes. Nesse momento, não é exagero armar, voltando à metáfora de Chul Han, que a liberdade do mundo entrou em quarentena.

Por certo, isso não signica esquecer o fato de que há diversos países no hemisfério que enfrentam essa questão na dimensão mais concreta, dura, primitiva - de histórica privação de liberdades públicas. Países onde nunca houve instituições propriamente democráticas, a exemplo entre outros de Zimbábue, Ruanda, Gabão ou Burundi. Outros há em que elas existiram mas foram interrompidas por revoluções autodenominadas democratizantes, mas que se corromperam em regimes autoritários como Cuba, Venezuela e Nicarágua.

Em todos esses países, na ausência quase absoluta da liberdade, o medo do sistema, o temor aos tiranos, está incorporado permanentemente ao kit de sobrevivência mental dos indivíduos na esfera pública.

Mas não é desse medo que cogito aqui. Tampouco se trata do “medo líquido” de que fala Bauman, cujas raizes são as incertezas relacionadas aos múltiplos riscos da “globalização negativa”. Sejam os desastres climáticos e ambientais, as crises econômicas, as pandemias, ou o terror ( Bauman, 2008).

Dirijo a lente para o sentimento que tem prosperado nesse primeiro quartil do século XXI, difundido regular e sistematicamente - com organização, disciplina e método- , pela extrema direita, em suas diferentes versões nacionais. Um medo “arquitetado”.

Assim, às velhas formas de supressão das liberdades vem se somar agora a estratégia do iliberalismo, promovida pela ultra direita internacional. Nela, a democracia é corroída por dentro, conforme o modelo exitoso da Hungria, de Viktor Orbán (Cas Mudde, 2023). O sucesso dessa estratégia se baseia na promoção desenfreada do medo.

O medo que assume caráter coletivo é polarizador. Magnica as divisões dentro da sociedade. Politiza e aprofunda diferenças que antes se viam pouco valorizadas, eram toleráveis e conciliáveis. Ele produz e dissemina uma sensação de instabilidade que termina por se materializar efetivamente, estimulando descontentamento e protestos, conitos e até derrubadas de governos. Esse medo redesenha o debate público, e leva os eleitores a abandonarem seus partidos e lideranças tradicionais, galvanizando o apoio a outsiders, em geral líderes autoritários que lhes acenam com segurança e proteção. O medo justica, por m, as políticas repressivas, desde a aceitação da restrição de direitos até mesmo o aplauso à hipótese de governos totalitários, como resposta ao que Hanna Arendt já conceituara como “inimigos objetivos”, geradores de suspeita generalizada e indiscriminada, sobre os quais se determinava o “uso da mentira”, administrado primeiro pelo partido e depois pela máquina do Estado (Arendt, 1951).

Nos tempos atuais, para promovê-lo e fazer adoecer a democracia representativa os venenos são atualizados, bem como a posologia adotada. Envolve doses elevadas de desinformação deliberada e disseminação maciça de fake news na internet.

O pior é que não há antídotos cem porcento ecientes. Não há como evitá-los de todo. A emergência das redes sociais tornou isso impossível. Mas é necessário coibí-los. Limitá-los em alguma medida. Sobretudo pela regulação das plataformas, como fez a União Europeia. As deepfakes criadas por inteligência articial e os milhões de usuários e bots, que distribuem informação apócrifa em redes criptografadas de ponta a ponta, agravaram o problema. Elevando o desao a um patamar bem superior ao que foi no passado o de controlar a propaganda política em jornais, rádios e TVs (Lavareda, 2024).

Ocorre que, em países como Brasil e Estados Unidos, há uma enorme resistência à regulação de plataformas e redes. A extrema direita paralisa essa agenda nos respectivos congressos. Anal, é difundindo o medo, e a partir dele agredindo ora as minorias, ora o establishment, mesmo quando estão claramente associados aos interesses das elites econômicas, é com essa fórmula que os novos populistas se valem dos algoritmos das redes para conquistar apoio eleitoral. A combinação dos interesses econômicos das plataformas e da força da ultra direita nesses países torna muito difícil caminhar nessa direção.

A expectativa do mundo se volta nesses dias para tentar prever o que acontecerá na principal potência, os Estados Unidos da América, a partir de 20 de janeiro do ano próximo. Mas a rigor não é necessário qualquer exercício adivinhatório. Basta reler os discursos e rever a propaganda da campanha. Até o momento, temos um show de coerência. Os nomes anunciados para o novo gabinete, por mais bizarros que pareçam a muitos, são pers totalmente congruentes com a retórica do então candidato.

Portanto, é mais que justicado o temor de um retrocesso signicativo na agenda de combate ao aquecimento global, numa quadra em que se multiplicam os desastres climáticos; do anunciado distanciamento dos líderes europeus, agravado pelo maior alinhamento com a Rússia; e o temor de uma redução substancial do apoio à OTAN, e especialmente à Ucrânia, que será levada à paz de joelhos. Na agenda interna, haverá deportações em massa de indocumentados; perseguição a funcionários que no passado não foram complacentes com iniciativas ilegais; demissões em massa de servidores públicos, a pretexto de reduzir a burocracia; posturas negacionistas na condução da saúde pública; e até mesmo a extinção do Departamento Federal de Educação. Tudo isso sob a direção e batuta ideológica da Direita-Tech representada por Elon Musk e J.D. Vance.

Por que Trump volta à Casa Branca? Porque que o medo já estava sucientemente instalado na alma dos americanos ao tempo da votação.

A poucos dias da eleição, uma pesquisa do jornal New York Times, em conjunto com o Siena College, mostrava a vitória de Trump no voto nacional por um ponto percentual (Trump, 47%, Harris, 46%) . Como sabemos, o resultado não foi muito diferente: Trump teve no voto total 50%, e Harris 48.4%.Uma diferença de + 1.6.

Aquela pesquisa mostrou que 76% dos americanos acreditavam que a democracia no país estava sob ameaça. Uma opinião disseminada em todos os níveis de renda e escolaridade. Com presença simétrica nos dois contingentes eleitorais (com 77% entre os eleitores de Harris, e 76% entre os de Trump). Por seu lado, em outro levantamento, o Instituto Gallup revelou que o medo dos imigrantes havia assumido grandes proporções . Para um inédito percentual de 82% dos eleitores republicanos, a imigração aparecia como questão super importante para ser levada em conta na eleição.

Os norte-americanos foram às urnas sob dois signos combinados: o do medo generalizado de que sua democracia estivesse em perigo; e um segundo, potencializado pelo primeiro, o da ansiedade especíca movida sobretudo pelo descontentamento com o governo do dia, com 62% acreditando equivocadamente que a economia estava piorando e 46% insatisfeitos com sua situação econômica contra apenas 25% de satisfeitos.

Perdeu o partido no poder. O que tem ocorrido com frequência no pós pandemia em diversos outros países que enfrentaram diculdades, especialmente no capítulo de inação e juros elevados. Como prescreve a “teoria da inteligência afetiva”, a ansiedade gerada na base eleitoral dos partidos incumbentes cria uma abertura que é usada para encorajar a defecção de eleitores na quantidade suciente para mudar a correlação de forças em favor dos desaantes. ( Mackuen, Marcus, Neuman, and Keele, 2007)

Porém, cabe enfatizar que, se a economia jogou mais uma vez um papel central no voto, o descontentamento com ela ocorreu dessa vez agravado por um clima de medo, propelido por fake news poderosas, pervasivas, mesmo quando desmentidas de forma contundente pelos fatos.

“Haitianos comendo gatos” e “votando em massa”; vídeos produzidos na Rússia denunciando “operações irregulares do FBI”; “democratas apoiando o aborto até depois do nascimento”; Estados Unidos ocupado por “hordas de estrangeiros criminosos importados pelo governo das masmorras do terceiro mundo”. Todas, notícias falsas. Somente as postagens de Elon Musk com alegações falsas e vídeos adulterados acumularam bilhões de visualizações segundo o Grok, concorrente do ChatGPT. Grok que é do mesmo Elon Musk, que doou 200 milhões de dólares e fará parte do governo Trump.

Concluindo, o certo é que a inação aliou-se ao medo, e os americanos deram lugar - com o novo governo Trump majoritário na Câmara e no Senado, e respaldado pela maioria conservadora nos Suprema Corte - a uma era de incerteza como poucas vimos antes. Nesse momento, não é exagero armar, voltando à metáfora de Chul Han, que a liberdade do mundo entrou em quarentena.

Dano duradouro às instituições

Muito já se sabia dos fatos finalmente reunidos nas 884 páginas do relatório final da Polícia Federal sobre o inquérito aberto para investigar uma tentativa de golpe ainda na vigência do governo Jair Bolsonaro. Mas a consolidação das informações a respeito da abrangência da conspiração não deixa dúvida: o grau de corrosão institucional que permite que tantos níveis hierárquicos sejam mobilizados para consolidar um plano para abolir o Estado Democrático de Direito não se corrige em dois anos, e seus danos são prolongados.

Será necessário, além de julgar com presteza e sentido de urgência e de punir com o rigor da lei aqueles que atuaram na trama golpista, atuar para descontaminar permanentemente esses órgãos de Estado, sobretudo as Forças Armadas e, dentro delas, o Exército Brasileiro dos muitos desvios comprovados pelo inquérito.

Alguns desses vícios não são novos, mas foram ressuscitados por Bolsonaro de forma sistemática e bem anterior a sua própria eleição. Tudo começou com a atuação do ex-capitão — patente, aliás, que só obteve como espécie de prêmio de consolação incompreensível depois de seu afastamento do Exército justamente por tentar promover uma sublevação — como uma espécie de líder sindical das famílias militares no tempo em que foi deputado do baixo clero.

Isso fez com que o desprezo que havia em relação a Bolsonaro nas hostes militares desse lugar a alguma condescendência. Aquele parlamentar radical e, para alguns, folclórico se tornou útil para defender os interesses corporativos dos fardados. Foi a partir dessa pequena fresta que ele foi retomando acesso aos militares mais graduados para, pegando carona em episódios como o mensalão e a Lava-Jato, convencer generais (primeiro os da reserva) e também as tropas de que seria alternativa à corrupção, hábil e sistematicamente associada ao PT e a Lula.

Os ecos dessa pregação, que teve forte impacto nas redes sociais, sobretudo, na origem, nos grupos do Facebook, aparecem nas conversas, nas trocas de mensagem e na forma de articulação dos golpistas de 2022, sobretudo na ala mais radicalizada deles, formada pelos integrantes das forças especiais, conhecidos como “kids pretos”.

Esse tipo de lavagem cerebral, que ninguém se engane, não foi estancado com a troca da guarda no poder nem com as investigações do 8 de Janeiro e do golpismo pré-posse de Lula. Continua acontecendo, de forma talvez mais sub-reptícia, nos aplicativos de trocas de mensagens, em redes sociais como o X e nas conversas de caserna.

A própria conclusão do inquérito, apontando e prendendo integrantes do Exército de diferentes patentes, é munição para o discurso de que o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula promovem uma caça às bruxas aos militares, com execração e humilhação públicas. A prisão de um general tem forte impacto no etos militar.

O estilo conciliador do ministro da Defesa, José Mucio, não é unanimidade no entorno de Lula e no coração do PT. Estes gostariam que ao 8 de Janeiro já tivesse se seguido uma ação mais contundente para investigar, punir e afastar os envolvidos nos atos daquele dia e nas maquinações que o antecederam.

No entanto não há dúvida de que foi graças à capacidade de agir como um algodão entre coturnos de Mucio que não se seguiu uma crise maior com quartéis, à época ainda tomados pelo discurso de que as eleições vencidas por Lula haviam sido fraudadas. Passados dois anos, os sinais desse inconformismo são menos nítidos, mas dizer que o golpismo foi extirpado do ecossistema militar seria não só precipitado, mas um erro grave, que pode levar episódios similares a ocorrer num intervalo de tempo curto.

As eleições dos Estados Unidos mostraram a baixa preocupação do eleitorado com a tentativa de abolição da democracia. Donald Trump não só foi eleito para um novo mandato, como foi chancelada sua plataforma de usar o Estado para reverter investigações contra si.

É esse o caráter duradouro da depredação da democracia à século XXI. Combater esse quadro leva bem mais que dois anos e requer um trabalho mais sistemático de recomposição do tecido republicano do que apenas punir os envolvidos em episódios específicos, como o atual.

Será necessário, além de julgar com presteza e sentido de urgência e de punir com o rigor da lei aqueles que atuaram na trama golpista, atuar para descontaminar permanentemente esses órgãos de Estado, sobretudo as Forças Armadas e, dentro delas, o Exército Brasileiro dos muitos desvios comprovados pelo inquérito.

Alguns desses vícios não são novos, mas foram ressuscitados por Bolsonaro de forma sistemática e bem anterior a sua própria eleição. Tudo começou com a atuação do ex-capitão — patente, aliás, que só obteve como espécie de prêmio de consolação incompreensível depois de seu afastamento do Exército justamente por tentar promover uma sublevação — como uma espécie de líder sindical das famílias militares no tempo em que foi deputado do baixo clero.

Isso fez com que o desprezo que havia em relação a Bolsonaro nas hostes militares desse lugar a alguma condescendência. Aquele parlamentar radical e, para alguns, folclórico se tornou útil para defender os interesses corporativos dos fardados. Foi a partir dessa pequena fresta que ele foi retomando acesso aos militares mais graduados para, pegando carona em episódios como o mensalão e a Lava-Jato, convencer generais (primeiro os da reserva) e também as tropas de que seria alternativa à corrupção, hábil e sistematicamente associada ao PT e a Lula.

Os ecos dessa pregação, que teve forte impacto nas redes sociais, sobretudo, na origem, nos grupos do Facebook, aparecem nas conversas, nas trocas de mensagem e na forma de articulação dos golpistas de 2022, sobretudo na ala mais radicalizada deles, formada pelos integrantes das forças especiais, conhecidos como “kids pretos”.

Esse tipo de lavagem cerebral, que ninguém se engane, não foi estancado com a troca da guarda no poder nem com as investigações do 8 de Janeiro e do golpismo pré-posse de Lula. Continua acontecendo, de forma talvez mais sub-reptícia, nos aplicativos de trocas de mensagens, em redes sociais como o X e nas conversas de caserna.

A própria conclusão do inquérito, apontando e prendendo integrantes do Exército de diferentes patentes, é munição para o discurso de que o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula promovem uma caça às bruxas aos militares, com execração e humilhação públicas. A prisão de um general tem forte impacto no etos militar.

O estilo conciliador do ministro da Defesa, José Mucio, não é unanimidade no entorno de Lula e no coração do PT. Estes gostariam que ao 8 de Janeiro já tivesse se seguido uma ação mais contundente para investigar, punir e afastar os envolvidos nos atos daquele dia e nas maquinações que o antecederam.

No entanto não há dúvida de que foi graças à capacidade de agir como um algodão entre coturnos de Mucio que não se seguiu uma crise maior com quartéis, à época ainda tomados pelo discurso de que as eleições vencidas por Lula haviam sido fraudadas. Passados dois anos, os sinais desse inconformismo são menos nítidos, mas dizer que o golpismo foi extirpado do ecossistema militar seria não só precipitado, mas um erro grave, que pode levar episódios similares a ocorrer num intervalo de tempo curto.

As eleições dos Estados Unidos mostraram a baixa preocupação do eleitorado com a tentativa de abolição da democracia. Donald Trump não só foi eleito para um novo mandato, como foi chancelada sua plataforma de usar o Estado para reverter investigações contra si.

É esse o caráter duradouro da depredação da democracia à século XXI. Combater esse quadro leva bem mais que dois anos e requer um trabalho mais sistemático de recomposição do tecido republicano do que apenas punir os envolvidos em episódios específicos, como o atual.

A guerra também é isto

Quando falamos em tráfico de seres humanos, vêm-nos à memória imagens terrificas de situações degradantes, de tortura ou até mesmo de morte.

Essa é, infelizmente, uma realidade cada vez mais frequente e disseminada, fazendo jus ao facto de se tratar do mais rentável dos crimes organizados.

Associamo-lo, na sua esmagadora maioria, com o fenómeno migratório que aumenta a cada dia que passa e a cada conflito que se espoleta.

No entanto, esta é uma visão ocidental, altamente direcionada de acordo com os seus interesses e temores. Estamos demasiado preocupados (e com razão!) com os conflitos no Médio Oriente e entre a Rússia e a Ucrânia, para nos preocuparmos com o que se passa no continente africano cujos países se guerreiam, fratricidamente, há décadas.

Em rigor o Ocidente está pouco interessado no que se passa no Sudão, na Serra Leoa ou na República Democrática do Congo, para falarmos apenas nos mais evidentes. São guerras que não nos afetarão e como tal fazemos de conta que não existem.

Mas elas são o combustível de muita da indústria do armamento e, paralelamente, de muito do comércio de vidas humanas.

Empurrados para fora das suas áreas originais, populações inteiras deambulam sem rumo e sem futuro. Alguns, os mais (?) afortunados conseguem o suficiente para fazerem a longa viagem até Marrocos ou Argélia, ficando às portas duma Europa que (por muito má que nos pareça) é, para quem não tem nem esperança, um oásis de paz e prosperidade.

Vêm de qualquer forma, em qualquer condição. O único direito humano que conhecem não chega sequer a ser um direito, é o instinto e resume-se à sobrevivência mesmo que degradante.

África, continua pois, a ser um dos continentes mais explorado, numa nova escravatura que reveste inúmeras facetas mas que tem sempre a mesma génese: a exploração do ser humano pelo seu semelhante.

Durante algum tempo, falou-se muito sobre a situação vivida na agricultura em Portugal assente na exploração mais hedionda, sobretudo sobre a população hindustânica.

Falou-se e depois calou-se. O que mudou? Que aconteceu a quem traficava e explorava estes trabalhadores? E a eles, que sucedeu?

Lembro bem que, questionado sobre as condições em que viviam, um destes homens perguntou, cândida mas preocupadamente, quem lhe pagaria o pouco a que estava habituado, dali em diante. Onde ficaria a dormir, que seria dele? Presumo que tenha ficado sem resposta. Provavelmente terá encontrado ouro explorador ou, na melhor das hipóteses, terá regressado ao seu país natal.

A agulheta da nossa atenção foi mudada para outros acontecimentos, outras realidades e, para trás, ficou este drama, que é apenas a ponta do iceberg.

Se a agricultura é o terreno da exploração de cidadãos vindos sobretudo da Índia, Nepal e Bangladesh, África oferece a mesma mão de obra escrava a grandes e pequenas empresas de construção civil.

Quando questionados, muitos destes cidadãos não sabem sequer o nome da cidade onde se encontram!

Mas, mais camuflado e por isso mesmo menos visível, é o drama dos menores que são aliciados com a promessa dum futuro brilhante ao estilo Ronaldo, no mundo do futebol.

Neste caso, os “olheiros” agem de diversas formas de acordo com a origem e condição destes jovens.

Situações há em que os próprios jovens ou alguém por eles pagam um montante definido, por forma a assegurarem a viagem e a estadia até encontrarem um clube que os aceite. São sobretudo menores vindos de países com algumas dificuldades, mas originários de famílias com um certo poder de compra.

No caso de África, o modus operandi é diferente. Os jovens são aliciados com a promessa do sucesso na ponta do pé e depois, a fim de pagarem a enorme dívida com que ficam para com quem os trouxe ao El Dorado, acabam por trabalhar de dia em empresas arranjadas pelos próprios “olheiros” e, ainda sonhando, treinar longas horas à noite.

Estas situações, que envolvem jovens, são duplamente censuráveis e penalizáveis, pelo menos de forma moral.

Com efeito, para além da exploração laboral a que são expostos, é-lhes retirado o direito, que assumimos como inalienável, a uma educação e a uma infância/juventude.

Estes menores, rapazes na sua maioria, ficam presos a uma miragem cada dia mais longínqua, remetendo-se ao silêncio , calando explorações de todo o tipo a que são sujeitos.

Com idades entre os 14 e os 18 anos, vivem sozinhos em casas sem condições, aos dez e mais, perdidos num país que apenas conhecem dos grandes nomes do futebol, sujeitando-se a tudo enquanto esperam.

E assim, desta forma “limpa”, vamos convivendo com situações de conflito, de extrema desigualdade, prolongando-as no tempo.

Não é verdade que não existam soluções para este flagelo. O que não existe é coragem nem vontade para acabar com ele.

Essa é, infelizmente, uma realidade cada vez mais frequente e disseminada, fazendo jus ao facto de se tratar do mais rentável dos crimes organizados.

Associamo-lo, na sua esmagadora maioria, com o fenómeno migratório que aumenta a cada dia que passa e a cada conflito que se espoleta.

No entanto, esta é uma visão ocidental, altamente direcionada de acordo com os seus interesses e temores. Estamos demasiado preocupados (e com razão!) com os conflitos no Médio Oriente e entre a Rússia e a Ucrânia, para nos preocuparmos com o que se passa no continente africano cujos países se guerreiam, fratricidamente, há décadas.

Em rigor o Ocidente está pouco interessado no que se passa no Sudão, na Serra Leoa ou na República Democrática do Congo, para falarmos apenas nos mais evidentes. São guerras que não nos afetarão e como tal fazemos de conta que não existem.

Mas elas são o combustível de muita da indústria do armamento e, paralelamente, de muito do comércio de vidas humanas.

Empurrados para fora das suas áreas originais, populações inteiras deambulam sem rumo e sem futuro. Alguns, os mais (?) afortunados conseguem o suficiente para fazerem a longa viagem até Marrocos ou Argélia, ficando às portas duma Europa que (por muito má que nos pareça) é, para quem não tem nem esperança, um oásis de paz e prosperidade.

Vêm de qualquer forma, em qualquer condição. O único direito humano que conhecem não chega sequer a ser um direito, é o instinto e resume-se à sobrevivência mesmo que degradante.

África, continua pois, a ser um dos continentes mais explorado, numa nova escravatura que reveste inúmeras facetas mas que tem sempre a mesma génese: a exploração do ser humano pelo seu semelhante.

Durante algum tempo, falou-se muito sobre a situação vivida na agricultura em Portugal assente na exploração mais hedionda, sobretudo sobre a população hindustânica.

Falou-se e depois calou-se. O que mudou? Que aconteceu a quem traficava e explorava estes trabalhadores? E a eles, que sucedeu?

Lembro bem que, questionado sobre as condições em que viviam, um destes homens perguntou, cândida mas preocupadamente, quem lhe pagaria o pouco a que estava habituado, dali em diante. Onde ficaria a dormir, que seria dele? Presumo que tenha ficado sem resposta. Provavelmente terá encontrado ouro explorador ou, na melhor das hipóteses, terá regressado ao seu país natal.

A agulheta da nossa atenção foi mudada para outros acontecimentos, outras realidades e, para trás, ficou este drama, que é apenas a ponta do iceberg.

Se a agricultura é o terreno da exploração de cidadãos vindos sobretudo da Índia, Nepal e Bangladesh, África oferece a mesma mão de obra escrava a grandes e pequenas empresas de construção civil.

Quando questionados, muitos destes cidadãos não sabem sequer o nome da cidade onde se encontram!

Mas, mais camuflado e por isso mesmo menos visível, é o drama dos menores que são aliciados com a promessa dum futuro brilhante ao estilo Ronaldo, no mundo do futebol.

Neste caso, os “olheiros” agem de diversas formas de acordo com a origem e condição destes jovens.

Situações há em que os próprios jovens ou alguém por eles pagam um montante definido, por forma a assegurarem a viagem e a estadia até encontrarem um clube que os aceite. São sobretudo menores vindos de países com algumas dificuldades, mas originários de famílias com um certo poder de compra.

No caso de África, o modus operandi é diferente. Os jovens são aliciados com a promessa do sucesso na ponta do pé e depois, a fim de pagarem a enorme dívida com que ficam para com quem os trouxe ao El Dorado, acabam por trabalhar de dia em empresas arranjadas pelos próprios “olheiros” e, ainda sonhando, treinar longas horas à noite.

Estas situações, que envolvem jovens, são duplamente censuráveis e penalizáveis, pelo menos de forma moral.

Com efeito, para além da exploração laboral a que são expostos, é-lhes retirado o direito, que assumimos como inalienável, a uma educação e a uma infância/juventude.

Estes menores, rapazes na sua maioria, ficam presos a uma miragem cada dia mais longínqua, remetendo-se ao silêncio , calando explorações de todo o tipo a que são sujeitos.

Com idades entre os 14 e os 18 anos, vivem sozinhos em casas sem condições, aos dez e mais, perdidos num país que apenas conhecem dos grandes nomes do futebol, sujeitando-se a tudo enquanto esperam.

E assim, desta forma “limpa”, vamos convivendo com situações de conflito, de extrema desigualdade, prolongando-as no tempo.

Não é verdade que não existam soluções para este flagelo. O que não existe é coragem nem vontade para acabar com ele.

Assinar:

Comentários (Atom)