quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

A destruidora implacável

A miséria destrói tudo na vida; rende-a infecciosa, hedionda e espectral. Existe a palidez aristocrática e a palidez da miséria: a primeira vem de um refinamento, a segunda de uma mumificação. Pois a miséria faz de todos um fantasma, ela cria sombras da vida e aparições estranhas, formas crepusculares como se saídas de um incêndio cósmico. Não há o menor traço de purificação em suas convulsões; somente o ódio, o desgosto e o azedume da carne. A miséria não concebe nada mais do que a doença numa alma inocente e angelical - e sua humildade não é imaculada; ela é venenosa, cruel e vingativa, e o compromisso ao que ela conduz esconde chagas e sofrimentos aguçados.

Não quero uma revolta relativa contra a injustiça. Admito apenas a revolta eterna, pois eterna é a miséria da humanidade.

Emil Cioran, "Nos cumes do desespero"

Não quero uma revolta relativa contra a injustiça. Admito apenas a revolta eterna, pois eterna é a miséria da humanidade.

Emil Cioran, "Nos cumes do desespero"

Gaza abandonada enquanto o genocídio persiste

Um colega, editor de um veículo de comunicação de grande circulação que deu destaque a Gaza durante os dois anos do genocídio, expressou recentemente sua frustração com o fato de Gaza não ser mais um foco principal nas notícias.

Ele quase não precisava dizer isso. É evidente que Gaza já foi relegada à margem da cobertura jornalística — não apenas pela grande mídia ocidental, conhecida há muito tempo por seu viés estrutural a favor de Israel, mas também por veículos frequentemente descritos, com razão ou não, como "pró-Palestina".

À primeira vista, essa retirada pode parecer rotineira. Gaza durante o auge do genocídio exigia atenção constante; Gaza depois do genocídio, nem tanto.

Mas essa suposição desmorona sob análise, porque o genocídio em Gaza não terminou .

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, quase 500 palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos desde o chamado cessar-fogo declarado em outubro de 2025, apesar das repetidas alegações de que os massacres em larga escala haviam cessado. Esses não são incidentes isolados ou “violações”; são a continuação das mesmas políticas letais dos últimos dois anos.

Além do número diário de mortos, existe uma devastação em uma escala quase incompreensível. Mais de 71.000 palestinos foram mortos desde outubro de 2023, com bairros inteiros arrasados, infraestrutura destruída e a vida civil tornada praticamente impossível.

Para compreender a profundidade da crise em Gaza, é preciso confrontar uma realidade brutal: bem mais de um milhão de pessoas permanecem deslocadas, vivendo em tendas e abrigos improvisados que desabam sob tempestades de inverno, inundações ou ventos fortes. Bebês morreram congelados . Famílias são arrastadas de um refúgio temporário para outro, presas em um ciclo de exposição e medo.

Sob as ruínas de Gaza jazem milhares de corpos ainda enterrados sob os escombros, inacessíveis devido à destruição de máquinas pesadas, estradas e serviços de emergência por Israel. Acredita-se que milhares de outros estejam enterrados em valas comuns, aguardando exumação e sepultamento digno.

Entretanto, centenas de corpos permanecem espalhados em áreas a leste da chamada Linha Amarela, uma fronteira que supostamente separa as zonas militares das “áreas seguras” palestinas. Israel nunca respeitou essa linha. Foi uma ficção desde o início, usada para criar a aparência de contenção enquanto a violência continuava por toda parte.

Do ponto de vista de Israel, a guerra nunca realmente parou. Apenas os palestinos são obrigados a respeitar o cessar-fogo — movidos pelo medo de que qualquer resposta, por menor que seja, seja usada como justificativa para a retomada de massacres, totalmente endossados pelo governo dos EUA e seus aliados ocidentais.

A matança apenas diminuiu. Somente em 15 de janeiro, ataques israelenses mataram 16 palestinos, incluindo mulheres e crianças, em Gaza, apesar da ausência de qualquer confronto militar. Contudo, enquanto o número diário de mortes permanecer abaixo do limiar psicológico de um massacre — menos de 100 corpos por dia — Gaza discretamente desaparece das manchetes.

Hoje, mais de dois milhões de palestinos estão confinados a cerca de 45% dos já minúsculos 365 quilômetros quadrados de Gaza, com apenas uma pequena quantidade de ajuda humanitária chegando, sem acesso confiável à água potável e com um sistema de saúde praticamente inoperante. A economia de Gaza está praticamente aniquilada. Até mesmo os pescadores são impedidos de acessar o mar ou têm sua atividade restrita a menos de um quilômetro da costa, transformando um meio de subsistência secular em um risco diário de morte.

A educação foi reduzida à mera sobrevivência. As crianças estudam em tendas ou em edifícios parcialmente destruídos, já que quase todas as escolas e universidades em Gaza foram danificadas ou destruídas pelos bombardeios israelenses.

Israel também não abandonou a retórica que lançou as bases ideológicas para o genocídio. Altos funcionários israelenses continuam a articular visões de devastação permanente e limpeza étnica — uma linguagem que desumaniza os palestinos enquanto enquadra a destruição como política, uma necessidade estratégica.

Mas por que Israel está determinado a manter Gaza à beira do colapso? Por que obstrui a estabilização e atrasa o avanço para a segunda fase do acordo de cessar-fogo?

A resposta é direta: Israel busca preservar a opção de limpeza étnica. Altos funcionários defenderam abertamente a ocupação permanente, a engenharia demográfica e a negação do retorno dos palestinos às suas áreas destruídas a leste da Linha Amarela.

E a mídia?

Por sua vez, a mídia ocidental começou a reabilitar a imagem de Israel, reinserindo-a nas narrativas globais como se o extermínio coletivo nunca tivesse ocorrido. Mais preocupante ainda, até mesmo parte da chamada mídia "pró-Palestina" parece estar seguindo em frente — como se o genocídio fosse uma tarefa temporária, em vez de uma emergência moral contínua.

Poder-se-ia tentar justificar essa negligência apontando para crises em outros lugares — Venezuela, Irã, Iêmen, Síria, Groenlândia. Mas esse argumento desmorona a menos que Gaza tenha realmente se recuperado da catástrofe, o que não aconteceu.

Israel conseguiu, em um grau perigoso, desumanizar sistematicamente os palestinos por meio de assassinatos em massa. Quando a violência atinge proporções genocidas, a violência em menor escala — porém ainda letal — torna-se normalizada. A morte lenta dos sobreviventes passa a ser um ruído de fundo.

É assim que os palestinos são mortos duas vezes: primeiro por meio do genocídio e depois por meio do apagamento — por meio do silêncio, da distração e da retirada gradual da atenção de seu sofrimento coletivo contínuo.

A Palestina e seu povo devem permanecer no centro da solidariedade moral e política. Isso não é um ato de caridade, nem uma expressão de alinhamento ideológico. É o mínimo que se deve a uma população que o mundo já negligenciou — e continua a negligenciar — todos os dias.

O silêncio agora não é neutralidade; é cumplicidade.

Ele quase não precisava dizer isso. É evidente que Gaza já foi relegada à margem da cobertura jornalística — não apenas pela grande mídia ocidental, conhecida há muito tempo por seu viés estrutural a favor de Israel, mas também por veículos frequentemente descritos, com razão ou não, como "pró-Palestina".

À primeira vista, essa retirada pode parecer rotineira. Gaza durante o auge do genocídio exigia atenção constante; Gaza depois do genocídio, nem tanto.

Mas essa suposição desmorona sob análise, porque o genocídio em Gaza não terminou .

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, quase 500 palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos desde o chamado cessar-fogo declarado em outubro de 2025, apesar das repetidas alegações de que os massacres em larga escala haviam cessado. Esses não são incidentes isolados ou “violações”; são a continuação das mesmas políticas letais dos últimos dois anos.

Além do número diário de mortos, existe uma devastação em uma escala quase incompreensível. Mais de 71.000 palestinos foram mortos desde outubro de 2023, com bairros inteiros arrasados, infraestrutura destruída e a vida civil tornada praticamente impossível.

Para compreender a profundidade da crise em Gaza, é preciso confrontar uma realidade brutal: bem mais de um milhão de pessoas permanecem deslocadas, vivendo em tendas e abrigos improvisados que desabam sob tempestades de inverno, inundações ou ventos fortes. Bebês morreram congelados . Famílias são arrastadas de um refúgio temporário para outro, presas em um ciclo de exposição e medo.

Sob as ruínas de Gaza jazem milhares de corpos ainda enterrados sob os escombros, inacessíveis devido à destruição de máquinas pesadas, estradas e serviços de emergência por Israel. Acredita-se que milhares de outros estejam enterrados em valas comuns, aguardando exumação e sepultamento digno.

Entretanto, centenas de corpos permanecem espalhados em áreas a leste da chamada Linha Amarela, uma fronteira que supostamente separa as zonas militares das “áreas seguras” palestinas. Israel nunca respeitou essa linha. Foi uma ficção desde o início, usada para criar a aparência de contenção enquanto a violência continuava por toda parte.

Do ponto de vista de Israel, a guerra nunca realmente parou. Apenas os palestinos são obrigados a respeitar o cessar-fogo — movidos pelo medo de que qualquer resposta, por menor que seja, seja usada como justificativa para a retomada de massacres, totalmente endossados pelo governo dos EUA e seus aliados ocidentais.

A matança apenas diminuiu. Somente em 15 de janeiro, ataques israelenses mataram 16 palestinos, incluindo mulheres e crianças, em Gaza, apesar da ausência de qualquer confronto militar. Contudo, enquanto o número diário de mortes permanecer abaixo do limiar psicológico de um massacre — menos de 100 corpos por dia — Gaza discretamente desaparece das manchetes.

Hoje, mais de dois milhões de palestinos estão confinados a cerca de 45% dos já minúsculos 365 quilômetros quadrados de Gaza, com apenas uma pequena quantidade de ajuda humanitária chegando, sem acesso confiável à água potável e com um sistema de saúde praticamente inoperante. A economia de Gaza está praticamente aniquilada. Até mesmo os pescadores são impedidos de acessar o mar ou têm sua atividade restrita a menos de um quilômetro da costa, transformando um meio de subsistência secular em um risco diário de morte.

A educação foi reduzida à mera sobrevivência. As crianças estudam em tendas ou em edifícios parcialmente destruídos, já que quase todas as escolas e universidades em Gaza foram danificadas ou destruídas pelos bombardeios israelenses.

Israel também não abandonou a retórica que lançou as bases ideológicas para o genocídio. Altos funcionários israelenses continuam a articular visões de devastação permanente e limpeza étnica — uma linguagem que desumaniza os palestinos enquanto enquadra a destruição como política, uma necessidade estratégica.

Mas por que Israel está determinado a manter Gaza à beira do colapso? Por que obstrui a estabilização e atrasa o avanço para a segunda fase do acordo de cessar-fogo?

A resposta é direta: Israel busca preservar a opção de limpeza étnica. Altos funcionários defenderam abertamente a ocupação permanente, a engenharia demográfica e a negação do retorno dos palestinos às suas áreas destruídas a leste da Linha Amarela.

E a mídia?

Por sua vez, a mídia ocidental começou a reabilitar a imagem de Israel, reinserindo-a nas narrativas globais como se o extermínio coletivo nunca tivesse ocorrido. Mais preocupante ainda, até mesmo parte da chamada mídia "pró-Palestina" parece estar seguindo em frente — como se o genocídio fosse uma tarefa temporária, em vez de uma emergência moral contínua.

Poder-se-ia tentar justificar essa negligência apontando para crises em outros lugares — Venezuela, Irã, Iêmen, Síria, Groenlândia. Mas esse argumento desmorona a menos que Gaza tenha realmente se recuperado da catástrofe, o que não aconteceu.

Israel conseguiu, em um grau perigoso, desumanizar sistematicamente os palestinos por meio de assassinatos em massa. Quando a violência atinge proporções genocidas, a violência em menor escala — porém ainda letal — torna-se normalizada. A morte lenta dos sobreviventes passa a ser um ruído de fundo.

É assim que os palestinos são mortos duas vezes: primeiro por meio do genocídio e depois por meio do apagamento — por meio do silêncio, da distração e da retirada gradual da atenção de seu sofrimento coletivo contínuo.

A Palestina e seu povo devem permanecer no centro da solidariedade moral e política. Isso não é um ato de caridade, nem uma expressão de alinhamento ideológico. É o mínimo que se deve a uma população que o mundo já negligenciou — e continua a negligenciar — todos os dias.

O silêncio agora não é neutralidade; é cumplicidade.

Vamos conversar sobre o Estado em descompasso?

É difícil acompanhar o debate público no Brasil sem tropeçar, quase diariamente, em alertas sobre a crise fiscal iminente, o crescimento dos gastos e a trajetória da dívida pública. É claro que a situação fiscal do país importa e que ignorar esses números seria irresponsável, ainda assim, confesso um incômodo persistente perante esse debate. Tenho a sensação de que ele ignora as pessoas: fala-se de corte de gastos como imperativo técnico, muitas vezes necessário para reduzir desperdícios, ineficiências e práticas inaceitáveis, como a corrupção, mas raramente se discute com a mesma ênfase onde esses cortes incidem e como afetam a provisão de serviços públicos essenciais e a vida das pessoas. Ajustes fiscais aparecem como abstrações, ignorando que seus efeitos sobre a saúde, a educação e outras políticas básicas se manifestam de forma muito concreta sobre a população, particularmente a mais vulnerável. Discute-se a insustentabilidade da previdência, mas quase nunca a velhice e o destino de milhões de pessoas que envelhecerão fora dos modelos que organizam essas contas.

Esse desconforto leva a algumas perguntas simples e incômodas: será que, como sociedade, estamos de fato nos preparando para o futuro, ou apenas reagindo, com categorias antigas, a problemas que já mudaram de natureza? Quando o futuro chegar – e ele chegará – teremos condições de cuidar de nossas crianças, apoiar as mães, amparar os idosos, prover segurança básica e garantir cidadania a quem vive fora do trabalho fixo e regular?

É claro que enfrentar os desafios associados às transformações em curso e às exigências do futuro passa, necessariamente, pelo crescimento econômico, pelo aumento da produtividade, pela redução da informalidade, da criminalidade e da injustiça tributária, bem como por um ambiente institucional que estimule investimento, inovação e geração de renda. Sem isso, a capacidade do Estado é estruturalmente limitada. Mas o ponto aqui é outro: mesmo quando – e se – o crescimento vier, esses problemas não se resolverão automaticamente. Eles dizem respeito à forma como o Estado se organiza, decide, coordena e sustenta direitos em uma sociedade que está mudando mais rápido do que suas instituições.

A conversa que proponho é olhar o Estado para além da sustentabilidade das contas, como uma construção histórica voltada a sustentar direitos, coordenar expectativas e oferecer alguma previsibilidade ao longo do ciclo de vida. Esse deslocamento revela um descompasso mais profundo e mais preocupante do que o fiscal: entre uma sociedade que já funciona em modo digital e um Estado ainda operando no modo analógico.

O Estado moderno se constituiu para tornar a incerteza socialmente administrável e para assegurar direitos, organizando a vida coletiva por meio de regras, instituições e políticas públicas. Essa dupla função – central na construção dos sistemas de proteção social e na garantia de direitos ao longo do século XX – passa a ser tensionada por transformações profundas e simultâneas que alteram o ambiente em que o Estado opera. Mudanças no mercado de trabalho, no perfil demográfico, na tecnologia, no clima e na própria política se acumulam, comprimem o tempo de resposta institucional e ampliam a distância entre os instrumentos disponíveis e os problemas a enfrentar, em um contexto agravado pela fragilização das instituições multilaterais e pela erosão das regras compartilhadas, cada vez mais substituídas pela política do mais forte.

Nesse contexto, o desafio central deixa de ser lidar com choques isolados e passa a ser administrar seus efeitos combinados. Mecanismos de coordenação, planejamento e proteção social concebidos para contextos mais previsíveis revelam limites crescentes. É nesse deslocamento silencioso – menos visível do que uma crise fiscal, mas mais profundo – que se consolida uma crise de adequação histórica, da qual os problemas de financiamento são apenas a face mais visível.

Durante muito tempo, crises foram tratadas como interrupções da normalidade, às quais o Estado respondia mobilizando instrumentos excepcionais para, em seguida, retomar o funcionamento regular de suas instituições. O que parece estar em curso hoje é uma mudança de regime: choques deixaram de ser episódios pontuais e passaram a compor o próprio ambiente em que o Estado opera. Pandemias, eventos climáticos extremos, instabilidades econômicas recorrentes e crises humanitárias não apenas se repetem, como frequentemente se sobrepõem, produzindo pressão contínua sobre a ação pública.

A esse cenário soma-se uma transformação decisiva na percepção social do tempo. Esperam-se respostas imediatas, decisões rápidas e soluções visíveis em prazos cada vez mais curtos, mesmo quando os problemas se tornam mais complexos, interdependentes e difíceis de resolver. A demora, ainda que necessária, passa a ser interpretada como falha ou omissão.

Esse encurtamento do tempo social entra em tensão direta com o funcionamento das instituições públicas e da própria democracia. Procedimentos, controles, coordenação entre níveis de governo, negociação entre interesses divergentes e respeito a marcos legais exigem tempo. Esses mecanismos, que funcionam como garantias contra arbitrariedades e erros graves, passam a ser percebidos como entraves em um ambiente que valoriza a velocidade acima de quase tudo.

O resultado é um descompasso crescente entre expectativas sociais e capacidade institucional. A ação estatal tende a ser julgada menos por sua consistência ao longo do tempo e mais por sua capacidade de reagir rapidamente. Decisões complexas são avaliadas antes mesmo de produzir efeitos, o espaço para planejamento estrutural se estreita e a exceção deixa de ser um desvio temporário, passando a moldar de forma persistente o cotidiano da ação estatal.

Pensar o futuro do Estado exige deslocar o foco do quanto ele gasta para como ele se organiza, decide e sustenta direitos ao longo do tempo. Esse deslocamento revela, no cotidiano da ação pública, um descompasso crescente entre demandas que se multiplicam, expectativas que se ampliam e a capacidade efetiva de hierarquizar prioridades. O Estado é chamado a agir em mais frentes, sob maior intensidade e escrutínio permanente, com instrumentos institucionais concebidos para contextos menos turbulentos, fragmentados e polarizados.

Um aspecto central dessa dinâmica – frequentemente negligenciado no debate público – é que as demandas dirigidas ao Estado não incorporam limites de capacidade fiscal, administrativa ou institucional. Elas se apresentam como necessidades imediatas, direitos legítimos ou injustiças a serem reparadas e, do ponto de vista de quem as vive, muitas vezes são exatamente isso. O problema é que essas demandas inevitavelmente se acumulam, em volume e complexidade muito superiores à capacidade do Estado de absorvê-las e transformá-las em ação pública consistente.

Essa pressão se exerce de forma vertical e horizontal, atravessando níveis de governo e áreas de atuação distintas, frequentemente sem clareza sobre competências, responsabilidades ou capacidade de coordenação. Tudo parece urgente, tudo parece essencial, tudo exige resposta imediata.

Essa lógica tem efeitos diretos sobre a política. Quando tudo se apresenta como prioridade absoluta, escolher passa a ser visto como negar direitos; hierarquizar, como arbitrariedade; planejar, como demora injustificável. O espaço para decisões estratégicas se estreita, e a política passa a operar sob gestão permanente de conflitos, mais voltada a administrar pressões do que a sustentar escolhas no tempo.

O resultado é um Estado que opera cada vez mais próximo do limite – não apenas fiscal, mas organizacional, político e institucional. Emergências deixam de ser desvios temporários e passam a ocupar o centro da ação estatal. A lógica do improviso e da resposta rápida tende a se normalizar, substituindo o planejamento e a ação estruturante.

Não se trata, aqui, de incapacidade técnica pura e simples. Em muitos casos, essa forma de operar é uma resposta racional a um ambiente que pune a prudência, deslegitima a demora e recompensa o gesto visível. Sob essas condições, o Estado passa a funcionar menos como organizador estratégico da vida coletiva e mais como amortecedor permanente de choques sucessivos.

Este texto não pretendeu oferecer respostas nem soluções prontas. Seu objetivo foi outro: reorganizar a forma como formulamos o problema do Estado, examinando seu funcionamento no presente para iluminar os riscos que se projetam no horizonte. As transformações aqui discutidas não são apenas desafios imediatos, mas sinais de tensões estruturais que, se mantidas, tendem a se aprofundar nas próximas décadas.

A pergunta central, portanto, não é apenas como o Estado funciona hoje, mas que tipo de Estado será capaz de sustentar, no futuro, funções básicas de proteção, cuidado, coordenação e garantia de cidadania em uma sociedade que já não se organiza como antes. Uma sociedade que envelhece com trajetórias de trabalho cada vez mais irregulares, famílias menores e mais dispersas, redes tradicionais de cuidado fragilizadas e demandas por proteção que atravessam todo o ciclo de vida. Nada disso se resolve apenas com ajustes fiscais, nem pode ser tratado como emergência pontual.

Abrir essa conversa significa reconhecer que o desafio central não é apenas administrar melhor o Estado que temos, mas perguntar se ele está se preparando – institucional, política e socialmente – para o mundo que vem pela frente. Nos próximos textos, essa reflexão será aprofundada a partir de alguns desses pontos críticos: o Estado que passa a operar sob emergência quase permanente; a crise da proteção social ao longo do ciclo de vida; os limites de poder, autoridade e capacidade que atravessam a ação estatal; e, por fim, a necessidade de repensar o futuro do Estado para além dos dilemas simplificadores que dominam o debate atual.

Esse desconforto leva a algumas perguntas simples e incômodas: será que, como sociedade, estamos de fato nos preparando para o futuro, ou apenas reagindo, com categorias antigas, a problemas que já mudaram de natureza? Quando o futuro chegar – e ele chegará – teremos condições de cuidar de nossas crianças, apoiar as mães, amparar os idosos, prover segurança básica e garantir cidadania a quem vive fora do trabalho fixo e regular?

É claro que enfrentar os desafios associados às transformações em curso e às exigências do futuro passa, necessariamente, pelo crescimento econômico, pelo aumento da produtividade, pela redução da informalidade, da criminalidade e da injustiça tributária, bem como por um ambiente institucional que estimule investimento, inovação e geração de renda. Sem isso, a capacidade do Estado é estruturalmente limitada. Mas o ponto aqui é outro: mesmo quando – e se – o crescimento vier, esses problemas não se resolverão automaticamente. Eles dizem respeito à forma como o Estado se organiza, decide, coordena e sustenta direitos em uma sociedade que está mudando mais rápido do que suas instituições.

A conversa que proponho é olhar o Estado para além da sustentabilidade das contas, como uma construção histórica voltada a sustentar direitos, coordenar expectativas e oferecer alguma previsibilidade ao longo do ciclo de vida. Esse deslocamento revela um descompasso mais profundo e mais preocupante do que o fiscal: entre uma sociedade que já funciona em modo digital e um Estado ainda operando no modo analógico.

O Estado moderno se constituiu para tornar a incerteza socialmente administrável e para assegurar direitos, organizando a vida coletiva por meio de regras, instituições e políticas públicas. Essa dupla função – central na construção dos sistemas de proteção social e na garantia de direitos ao longo do século XX – passa a ser tensionada por transformações profundas e simultâneas que alteram o ambiente em que o Estado opera. Mudanças no mercado de trabalho, no perfil demográfico, na tecnologia, no clima e na própria política se acumulam, comprimem o tempo de resposta institucional e ampliam a distância entre os instrumentos disponíveis e os problemas a enfrentar, em um contexto agravado pela fragilização das instituições multilaterais e pela erosão das regras compartilhadas, cada vez mais substituídas pela política do mais forte.

Nesse contexto, o desafio central deixa de ser lidar com choques isolados e passa a ser administrar seus efeitos combinados. Mecanismos de coordenação, planejamento e proteção social concebidos para contextos mais previsíveis revelam limites crescentes. É nesse deslocamento silencioso – menos visível do que uma crise fiscal, mas mais profundo – que se consolida uma crise de adequação histórica, da qual os problemas de financiamento são apenas a face mais visível.

Durante muito tempo, crises foram tratadas como interrupções da normalidade, às quais o Estado respondia mobilizando instrumentos excepcionais para, em seguida, retomar o funcionamento regular de suas instituições. O que parece estar em curso hoje é uma mudança de regime: choques deixaram de ser episódios pontuais e passaram a compor o próprio ambiente em que o Estado opera. Pandemias, eventos climáticos extremos, instabilidades econômicas recorrentes e crises humanitárias não apenas se repetem, como frequentemente se sobrepõem, produzindo pressão contínua sobre a ação pública.

A esse cenário soma-se uma transformação decisiva na percepção social do tempo. Esperam-se respostas imediatas, decisões rápidas e soluções visíveis em prazos cada vez mais curtos, mesmo quando os problemas se tornam mais complexos, interdependentes e difíceis de resolver. A demora, ainda que necessária, passa a ser interpretada como falha ou omissão.

Esse encurtamento do tempo social entra em tensão direta com o funcionamento das instituições públicas e da própria democracia. Procedimentos, controles, coordenação entre níveis de governo, negociação entre interesses divergentes e respeito a marcos legais exigem tempo. Esses mecanismos, que funcionam como garantias contra arbitrariedades e erros graves, passam a ser percebidos como entraves em um ambiente que valoriza a velocidade acima de quase tudo.

O resultado é um descompasso crescente entre expectativas sociais e capacidade institucional. A ação estatal tende a ser julgada menos por sua consistência ao longo do tempo e mais por sua capacidade de reagir rapidamente. Decisões complexas são avaliadas antes mesmo de produzir efeitos, o espaço para planejamento estrutural se estreita e a exceção deixa de ser um desvio temporário, passando a moldar de forma persistente o cotidiano da ação estatal.

Pensar o futuro do Estado exige deslocar o foco do quanto ele gasta para como ele se organiza, decide e sustenta direitos ao longo do tempo. Esse deslocamento revela, no cotidiano da ação pública, um descompasso crescente entre demandas que se multiplicam, expectativas que se ampliam e a capacidade efetiva de hierarquizar prioridades. O Estado é chamado a agir em mais frentes, sob maior intensidade e escrutínio permanente, com instrumentos institucionais concebidos para contextos menos turbulentos, fragmentados e polarizados.

Um aspecto central dessa dinâmica – frequentemente negligenciado no debate público – é que as demandas dirigidas ao Estado não incorporam limites de capacidade fiscal, administrativa ou institucional. Elas se apresentam como necessidades imediatas, direitos legítimos ou injustiças a serem reparadas e, do ponto de vista de quem as vive, muitas vezes são exatamente isso. O problema é que essas demandas inevitavelmente se acumulam, em volume e complexidade muito superiores à capacidade do Estado de absorvê-las e transformá-las em ação pública consistente.

Essa pressão se exerce de forma vertical e horizontal, atravessando níveis de governo e áreas de atuação distintas, frequentemente sem clareza sobre competências, responsabilidades ou capacidade de coordenação. Tudo parece urgente, tudo parece essencial, tudo exige resposta imediata.

Essa lógica tem efeitos diretos sobre a política. Quando tudo se apresenta como prioridade absoluta, escolher passa a ser visto como negar direitos; hierarquizar, como arbitrariedade; planejar, como demora injustificável. O espaço para decisões estratégicas se estreita, e a política passa a operar sob gestão permanente de conflitos, mais voltada a administrar pressões do que a sustentar escolhas no tempo.

O resultado é um Estado que opera cada vez mais próximo do limite – não apenas fiscal, mas organizacional, político e institucional. Emergências deixam de ser desvios temporários e passam a ocupar o centro da ação estatal. A lógica do improviso e da resposta rápida tende a se normalizar, substituindo o planejamento e a ação estruturante.

Não se trata, aqui, de incapacidade técnica pura e simples. Em muitos casos, essa forma de operar é uma resposta racional a um ambiente que pune a prudência, deslegitima a demora e recompensa o gesto visível. Sob essas condições, o Estado passa a funcionar menos como organizador estratégico da vida coletiva e mais como amortecedor permanente de choques sucessivos.

Este texto não pretendeu oferecer respostas nem soluções prontas. Seu objetivo foi outro: reorganizar a forma como formulamos o problema do Estado, examinando seu funcionamento no presente para iluminar os riscos que se projetam no horizonte. As transformações aqui discutidas não são apenas desafios imediatos, mas sinais de tensões estruturais que, se mantidas, tendem a se aprofundar nas próximas décadas.

A pergunta central, portanto, não é apenas como o Estado funciona hoje, mas que tipo de Estado será capaz de sustentar, no futuro, funções básicas de proteção, cuidado, coordenação e garantia de cidadania em uma sociedade que já não se organiza como antes. Uma sociedade que envelhece com trajetórias de trabalho cada vez mais irregulares, famílias menores e mais dispersas, redes tradicionais de cuidado fragilizadas e demandas por proteção que atravessam todo o ciclo de vida. Nada disso se resolve apenas com ajustes fiscais, nem pode ser tratado como emergência pontual.

Abrir essa conversa significa reconhecer que o desafio central não é apenas administrar melhor o Estado que temos, mas perguntar se ele está se preparando – institucional, política e socialmente – para o mundo que vem pela frente. Nos próximos textos, essa reflexão será aprofundada a partir de alguns desses pontos críticos: o Estado que passa a operar sob emergência quase permanente; a crise da proteção social ao longo do ciclo de vida; os limites de poder, autoridade e capacidade que atravessam a ação estatal; e, por fim, a necessidade de repensar o futuro do Estado para além dos dilemas simplificadores que dominam o debate atual.

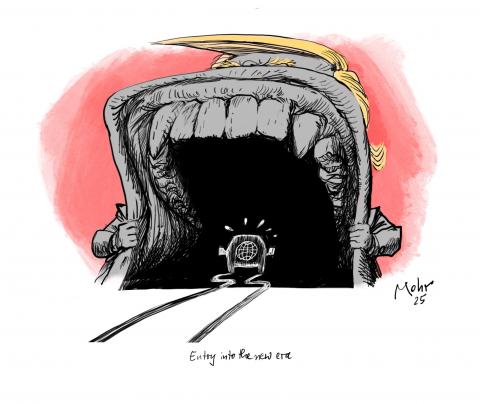

Imperialismo sem civilização

O imperialismo retorna ao centro do debate contemporâneo. Mas o faz sob uma forma historicamente distinta daquela que estruturou o passado. Há uma boa dose de evidências que apoiam essa perspectiva.

Apresenta-se como projeto de poder orientado para a conquista territorial.

Durante os séculos XIX e XX, o imperialismo se impôs por meio de um robusto aparato normativo e discursivo destinado a legitimar a dominação territorial, a racialização das populações colonizadas e a violência estrutural do governo imperial. A expansão imperial articulava hierarquias raciais, racismo institucionalizado e promessas de civilização, progresso e desenvolvimento que funcionavam menos como objetivos emancipatórios e mais como justificativas morais para a conquista e o controle.

O fato é que a violência imperial, ainda que brutal e sistemática, era envolta por uma narrativa civilizatória que buscava conferir sentido e legitimidade à dominação: o império apresentava-se como agente de governo e reforma, ao menos em seu próprio imaginário, dos territórios e populações submetidos à sua autoridade. No mundo contemporâneo, entretanto, essa lógica civilizatória já não é necessária. O imperialismo persiste, mas não se apresenta como projeto moral ou universalista, operando cada vez mais de forma desprovida de pretensões normativas.

Particularmente na política internacional, o imperialismo, compreendido como uma forma específica de exercício do poder, tem ocupado lugar central desde a consolidação do sistema europeu de Estados, moldando, ao longo de séculos, tanto os padrões de desenvolvimento econômico quanto a própria configuração da ordem internacional. Colonizar era, segundo essa lógica, civilizar: levar progresso, racionalidade, cristianismo, desenvolvimento, Estado e mercado a povos considerados atrasados. A missão civilizadora funcionava como linguagem legitimadora do império, ainda que seus efeitos concretos fossem expropriação, violência e morte.

O imperialismo não se apresenta como portador de valores universais nem promete um futuro compartilhado. Não é mais necessário justificar desestabilização externa e ocupação territorial com valores humanos supostamente elevados. O que se observa é a emergência de um imperialismo sem civilização: uma forma de poder que domina sem precisar convencer, ocupa sem integrar e exerce violência sem oferecer qualquer horizonte normativo em troca.

Exemplos recentes ilustram esse padrão: a ambição declarada do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de controlar a Groenlândia, incluindo a possibilidade de uso da força, demonstrou que a lógica imperial contemporânea pode operar mesmo entre aliados tradicionais, ameaçando arruinar a coesão da própria aliança do Atlântico Norte. Publicações nas redes sociais e imagens simuladas por inteligência artificial reforçaram a percepção de um projeto de dominação direta, sem necessidade de justificar-se por valores universais ou “missão civilizadora”.

Mesmo aliados históricos dos Estados Unidos, como Canadá, México ou países europeus, passaram a ser diretamente afetados pela assertividade nua da política de poder norte-americana. O que antes parecia restrito às periferias do sistema internacional – “o resto do mundo” – manifesta-se agora também entre parceiros tradicionais, seja nas relações transatlânticas, seja na relação entre Estados Unidos e Canadá.

O discurso do primeiro-ministro canadense em Davos, em 2026, é particularmente revelador. Ao reconhecer que a chamada “ordem internacional baseada em regras” sempre foi uma ficção funcional, marcada por aplicação seletiva do direito internacional, assimetrias na imposição das regras comerciais e exceções sistemáticas em favor dos mais fortes, o premiê não denuncia uma anomalia recente, mas explicita um pacto tácito. Essa ficção, admitiu, foi útil enquanto a hegemonia americana fornecia bens públicos, previsibilidade e proteção suficientes para que países como o Canadá pudessem sustentar políticas externas “baseadas em valores”.

Esa lógica de dominação não é nova. Cabe lembrar que, na Europa do século XIX, o império era amplamente concebido como uma forma legítima e desejável de organização do poder internacional. No debate intelectual europeu, o imperialismo era entendido como um mecanismo necessário à estabilidade da ordem internacional, capaz de produzir integração econômica e interdependência entre diferentes regiões do mundo. Essa compreensão associava diretamente a expansão imperial à ideia de progresso histórico e à missão civilizadora, apoiando-se em uma percepção generalizada de superioridade cultural e moral europeia em relação aos demais povos. Nos dias de hoje, contudo, essa lógica encontra-se profundamente esvaziada.

A diferença fundamental do presente reside menos na natureza da dominação do que na perda de centralidade desses regimes de justificação. Se no século XIX o império precisava se apresentar como portador de civilização e progresso, e se no pós-Segunda Guerra Mundial a hegemonia se legitimava por meio da promessa de regras, instituições e valores universais, hoje essa mediação normativa tornou-se politicamente dispensável. A dominação persiste, mas já não necessita nem da retórica civilizatória nem da ficção de uma ordem internacional baseada em regras para se exercer.

Esse deslocamento ajuda a compreender por que categorias como “hipocrisia liberal” ou “duplo padrão” parecem insuficientes para explicar a política internacional atual. Essas leituras partem do pressuposto de que ainda existiriam valores universais sendo traídos na prática. O problema, porém, é mais profundo: em muitos casos, tais valores simplesmente deixaram de ser relevantes como fundamento da ação imperial. Não se trata de violar normas, mas de operar com indiferença em relação a elas.

Não se trata de violar normas, mas de operar com indiferença em relação a elas. A guerra na Ucrânia, a devastação contínua de Gaza e as múltiplas formas de intervenção e coerção no hemisfério americano ilustram esse padrão. Em tais contextos, a linguagem do direito internacional, da proteção de civis ou da autodeterminação surge de forma seletiva e instrumental, quando não é simplesmente abandonada, enquanto a lógica que orienta a ação é a do controle territorial, da dissuasão estratégica e da imposição de custos ao adversário, independentemente das consequências políticas ou humanas.

Um dos sinais mais evidentes dessa transformação é o retorno do território como instrumento central do poder. No imperialismo clássico, o território colonial era um espaço a ser administrado, reorganizado e explorado: construíam-se instituições, infraestruturas, sistemas jurídicos e modelos econômicos voltados à integração subordinada ao império. Hoje, o território aparece cada vez mais como espaço de contenção, fragmentação e negação. Controla-se para impedir, bloquear, cercar ou desestabilizar, não para governar ou explorar.

Nesse contexto, o imperialismo sem civilização também se manifesta por meio do que podemos chamar de encontros imperiais. O mundo contemporâneo já não é estruturado por um único centro hegemônico capaz de impor sua narrativa universal, mas por zonas de fricção onde diferentes projetos imperiais (antigos e emergentes) se cruzam, se sobrepõem e se confrontam. Ao contrário do imperialismo clássico, que buscava ordenar o mundo a partir de uma hierarquia relativamente estável, os encontros imperiais produzem instabilidade crônica, fragmentação política e violência prolongada. O resultado não é a substituição de um império por outro, mas a multiplicação de formas de dominação que coexistem, colidem e se reforçam mutuamente, sem oferecer qualquer horizonte de reconstrução ou futuro compartilhado.Crédito: PHC Albert Bullock

Essa lógica contribui para a proliferação de zonas militarizadas, fortificação e controle de fronteiras, áreas permanentemente instáveis e territórios convertidos em espaços de exceção. A soberania deixa de ser violada em nome de uma promessa universal e passa a ser simplesmente negada por razões estratégicas. O Outro já não precisa ser “civilizado”; basta que seja neutralizado, deslocado ou mantido em condição de vulnerabilidade permanente.

Essa forma de dominação produz um tipo específico de violência. Não há esforço consistente de reconstrução política, social ou econômica após intervenções, ocupações ou cercos, nem a pretensão de incorporar esses territórios a uma ordem internacional estável. Nessa configuração, sociedades inteiras passam a figurar como objetos de agressão imperial, reduzidas a espaços estratégicos a serem controlados ou neutralizados. Diante desse cenário, a afirmação da soberania deixa de ser apenas uma reivindicação normativa e torna-se uma necessidade política fundamental frente ao império. O imperialismo contemporâneo não oferece pertencimento, apenas dominação. Não produz mundos colonizados; administra ruínas e interesses imperiais.

O declínio da hegemonia liberal ajuda a explicar esse quadro, mas não no sentido frequentemente anunciado de um mundo pós-imperial. O que emerge é um mundo sem ordem internacional, marcado por imperialismos concorrentes, desprovidos de projeto civilizacional. Trata-se menos de exportar modelos e mais de controlar espaços estratégicos, rotas logísticas, recursos naturais e posições geopolíticas-chave. O império já não precisa ser admirado nem reconhecido como superior; basta ser temido.

Essa transformação tem implicações profundas para a forma como pensamos a política internacional. A crítica precisa deslocar-se do campo da incoerência moral para o da estrutura do poder, da geopolítica do território e da produção sistemática de desigualdade, insegurança e necropolíticas.

O imperialismo sem civilização é, nesse sentido, mais perigoso. Ao abandonar a promessa de progresso, ele também abdica de qualquer responsabilidade com o futuro dos territórios que domina. Governa menos, destrói mais. Prospera em um cenário de colapso das promessas modernas, como desenvolvimento, universalismo, progresso, sem que isso signifique o fim da dominação.

Compreender essa nova forma de imperialismo é fundamental para evitar análises nostálgicas, que ainda esperam do poder global algum compromisso com valores que já não estruturam sua ação. O desafio político e intelectual do presente talvez seja este: pensar a resistência, a soberania e a justiça internacional em um mundo no qual o império já não sente sequer a necessidade de fingir que civiliza.

O imperialismo contemporâneo perde sua lógica civilizatória não por ter se tornado mais ético ou mais contido, mas porque civilizar deixou de ser funcional ao exercício do poder. Em um mundo marcado por disputas territoriais, encontros imperiais e pela centralidade da coerção geopolítica, já não importa integrar, convencer ou oferecer futuros compartilhados. Basta conquistar, conter e controlar. A promessa de civilização, que antes organizava hierarquias e legitimava a violência, torna-se dispensável diante de uma forma de dominação que opera pela indiferença e pela negação. O império já não governa para transformar; domina para impedir. Nesse deslocamento, não apenas se esgota a linguagem civilizatória, como se revela um traço inquietante do presente: um poder global que prescinde de sentido, de responsabilidade e de horizonte, e que, justamente por isso, se torna mais perigoso.

Apresenta-se como projeto de poder orientado para a conquista territorial.

Durante os séculos XIX e XX, o imperialismo se impôs por meio de um robusto aparato normativo e discursivo destinado a legitimar a dominação territorial, a racialização das populações colonizadas e a violência estrutural do governo imperial. A expansão imperial articulava hierarquias raciais, racismo institucionalizado e promessas de civilização, progresso e desenvolvimento que funcionavam menos como objetivos emancipatórios e mais como justificativas morais para a conquista e o controle.

O fato é que a violência imperial, ainda que brutal e sistemática, era envolta por uma narrativa civilizatória que buscava conferir sentido e legitimidade à dominação: o império apresentava-se como agente de governo e reforma, ao menos em seu próprio imaginário, dos territórios e populações submetidos à sua autoridade. No mundo contemporâneo, entretanto, essa lógica civilizatória já não é necessária. O imperialismo persiste, mas não se apresenta como projeto moral ou universalista, operando cada vez mais de forma desprovida de pretensões normativas.

Particularmente na política internacional, o imperialismo, compreendido como uma forma específica de exercício do poder, tem ocupado lugar central desde a consolidação do sistema europeu de Estados, moldando, ao longo de séculos, tanto os padrões de desenvolvimento econômico quanto a própria configuração da ordem internacional. Colonizar era, segundo essa lógica, civilizar: levar progresso, racionalidade, cristianismo, desenvolvimento, Estado e mercado a povos considerados atrasados. A missão civilizadora funcionava como linguagem legitimadora do império, ainda que seus efeitos concretos fossem expropriação, violência e morte.

O imperialismo não se apresenta como portador de valores universais nem promete um futuro compartilhado. Não é mais necessário justificar desestabilização externa e ocupação territorial com valores humanos supostamente elevados. O que se observa é a emergência de um imperialismo sem civilização: uma forma de poder que domina sem precisar convencer, ocupa sem integrar e exerce violência sem oferecer qualquer horizonte normativo em troca.

Exemplos recentes ilustram esse padrão: a ambição declarada do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de controlar a Groenlândia, incluindo a possibilidade de uso da força, demonstrou que a lógica imperial contemporânea pode operar mesmo entre aliados tradicionais, ameaçando arruinar a coesão da própria aliança do Atlântico Norte. Publicações nas redes sociais e imagens simuladas por inteligência artificial reforçaram a percepção de um projeto de dominação direta, sem necessidade de justificar-se por valores universais ou “missão civilizadora”.

Mesmo aliados históricos dos Estados Unidos, como Canadá, México ou países europeus, passaram a ser diretamente afetados pela assertividade nua da política de poder norte-americana. O que antes parecia restrito às periferias do sistema internacional – “o resto do mundo” – manifesta-se agora também entre parceiros tradicionais, seja nas relações transatlânticas, seja na relação entre Estados Unidos e Canadá.

O discurso do primeiro-ministro canadense em Davos, em 2026, é particularmente revelador. Ao reconhecer que a chamada “ordem internacional baseada em regras” sempre foi uma ficção funcional, marcada por aplicação seletiva do direito internacional, assimetrias na imposição das regras comerciais e exceções sistemáticas em favor dos mais fortes, o premiê não denuncia uma anomalia recente, mas explicita um pacto tácito. Essa ficção, admitiu, foi útil enquanto a hegemonia americana fornecia bens públicos, previsibilidade e proteção suficientes para que países como o Canadá pudessem sustentar políticas externas “baseadas em valores”.

Esa lógica de dominação não é nova. Cabe lembrar que, na Europa do século XIX, o império era amplamente concebido como uma forma legítima e desejável de organização do poder internacional. No debate intelectual europeu, o imperialismo era entendido como um mecanismo necessário à estabilidade da ordem internacional, capaz de produzir integração econômica e interdependência entre diferentes regiões do mundo. Essa compreensão associava diretamente a expansão imperial à ideia de progresso histórico e à missão civilizadora, apoiando-se em uma percepção generalizada de superioridade cultural e moral europeia em relação aos demais povos. Nos dias de hoje, contudo, essa lógica encontra-se profundamente esvaziada.

A diferença fundamental do presente reside menos na natureza da dominação do que na perda de centralidade desses regimes de justificação. Se no século XIX o império precisava se apresentar como portador de civilização e progresso, e se no pós-Segunda Guerra Mundial a hegemonia se legitimava por meio da promessa de regras, instituições e valores universais, hoje essa mediação normativa tornou-se politicamente dispensável. A dominação persiste, mas já não necessita nem da retórica civilizatória nem da ficção de uma ordem internacional baseada em regras para se exercer.

Esse deslocamento ajuda a compreender por que categorias como “hipocrisia liberal” ou “duplo padrão” parecem insuficientes para explicar a política internacional atual. Essas leituras partem do pressuposto de que ainda existiriam valores universais sendo traídos na prática. O problema, porém, é mais profundo: em muitos casos, tais valores simplesmente deixaram de ser relevantes como fundamento da ação imperial. Não se trata de violar normas, mas de operar com indiferença em relação a elas.

Não se trata de violar normas, mas de operar com indiferença em relação a elas. A guerra na Ucrânia, a devastação contínua de Gaza e as múltiplas formas de intervenção e coerção no hemisfério americano ilustram esse padrão. Em tais contextos, a linguagem do direito internacional, da proteção de civis ou da autodeterminação surge de forma seletiva e instrumental, quando não é simplesmente abandonada, enquanto a lógica que orienta a ação é a do controle territorial, da dissuasão estratégica e da imposição de custos ao adversário, independentemente das consequências políticas ou humanas.

Um dos sinais mais evidentes dessa transformação é o retorno do território como instrumento central do poder. No imperialismo clássico, o território colonial era um espaço a ser administrado, reorganizado e explorado: construíam-se instituições, infraestruturas, sistemas jurídicos e modelos econômicos voltados à integração subordinada ao império. Hoje, o território aparece cada vez mais como espaço de contenção, fragmentação e negação. Controla-se para impedir, bloquear, cercar ou desestabilizar, não para governar ou explorar.

Nesse contexto, o imperialismo sem civilização também se manifesta por meio do que podemos chamar de encontros imperiais. O mundo contemporâneo já não é estruturado por um único centro hegemônico capaz de impor sua narrativa universal, mas por zonas de fricção onde diferentes projetos imperiais (antigos e emergentes) se cruzam, se sobrepõem e se confrontam. Ao contrário do imperialismo clássico, que buscava ordenar o mundo a partir de uma hierarquia relativamente estável, os encontros imperiais produzem instabilidade crônica, fragmentação política e violência prolongada. O resultado não é a substituição de um império por outro, mas a multiplicação de formas de dominação que coexistem, colidem e se reforçam mutuamente, sem oferecer qualquer horizonte de reconstrução ou futuro compartilhado.Crédito: PHC Albert Bullock

Essa lógica contribui para a proliferação de zonas militarizadas, fortificação e controle de fronteiras, áreas permanentemente instáveis e territórios convertidos em espaços de exceção. A soberania deixa de ser violada em nome de uma promessa universal e passa a ser simplesmente negada por razões estratégicas. O Outro já não precisa ser “civilizado”; basta que seja neutralizado, deslocado ou mantido em condição de vulnerabilidade permanente.

Essa forma de dominação produz um tipo específico de violência. Não há esforço consistente de reconstrução política, social ou econômica após intervenções, ocupações ou cercos, nem a pretensão de incorporar esses territórios a uma ordem internacional estável. Nessa configuração, sociedades inteiras passam a figurar como objetos de agressão imperial, reduzidas a espaços estratégicos a serem controlados ou neutralizados. Diante desse cenário, a afirmação da soberania deixa de ser apenas uma reivindicação normativa e torna-se uma necessidade política fundamental frente ao império. O imperialismo contemporâneo não oferece pertencimento, apenas dominação. Não produz mundos colonizados; administra ruínas e interesses imperiais.

O declínio da hegemonia liberal ajuda a explicar esse quadro, mas não no sentido frequentemente anunciado de um mundo pós-imperial. O que emerge é um mundo sem ordem internacional, marcado por imperialismos concorrentes, desprovidos de projeto civilizacional. Trata-se menos de exportar modelos e mais de controlar espaços estratégicos, rotas logísticas, recursos naturais e posições geopolíticas-chave. O império já não precisa ser admirado nem reconhecido como superior; basta ser temido.

Essa transformação tem implicações profundas para a forma como pensamos a política internacional. A crítica precisa deslocar-se do campo da incoerência moral para o da estrutura do poder, da geopolítica do território e da produção sistemática de desigualdade, insegurança e necropolíticas.

O imperialismo sem civilização é, nesse sentido, mais perigoso. Ao abandonar a promessa de progresso, ele também abdica de qualquer responsabilidade com o futuro dos territórios que domina. Governa menos, destrói mais. Prospera em um cenário de colapso das promessas modernas, como desenvolvimento, universalismo, progresso, sem que isso signifique o fim da dominação.

Compreender essa nova forma de imperialismo é fundamental para evitar análises nostálgicas, que ainda esperam do poder global algum compromisso com valores que já não estruturam sua ação. O desafio político e intelectual do presente talvez seja este: pensar a resistência, a soberania e a justiça internacional em um mundo no qual o império já não sente sequer a necessidade de fingir que civiliza.

O imperialismo contemporâneo perde sua lógica civilizatória não por ter se tornado mais ético ou mais contido, mas porque civilizar deixou de ser funcional ao exercício do poder. Em um mundo marcado por disputas territoriais, encontros imperiais e pela centralidade da coerção geopolítica, já não importa integrar, convencer ou oferecer futuros compartilhados. Basta conquistar, conter e controlar. A promessa de civilização, que antes organizava hierarquias e legitimava a violência, torna-se dispensável diante de uma forma de dominação que opera pela indiferença e pela negação. O império já não governa para transformar; domina para impedir. Nesse deslocamento, não apenas se esgota a linguagem civilizatória, como se revela um traço inquietante do presente: um poder global que prescinde de sentido, de responsabilidade e de horizonte, e que, justamente por isso, se torna mais perigoso.

O elefante no texto

O tema não é novo. Novo sou eu, que só agora arranjei vagar para falar sobre ele. Algum dia teria de ser. O ChatGPT apareceu em 2022 e, desde então, sempre que alguém começa a discorrer sobre o assunto, mudo de divisão. Mudei de quarto mental dezenas de vezes, nestes últimos três ou quatro anos.

Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.

Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.

Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.

O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”

Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.

Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.

Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.

(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.

Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.

Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.

Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.

Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.

Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.

Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.

Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.

Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.

O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”

Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.

Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.

Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.

(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.

Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.

Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.

Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.

Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.

Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.

terça-feira, 27 de janeiro de 2026

Flávio parece um candidato ao conselho de ditadores de Trump

Desde que recebeu a ordem de concorrer às eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro já esteve nos Estados Unidos tentando tirar uma foto com Marco Rubio –encontrar-se com Donald Trump era um sonho impossível. Levou um perdido do secretário de Estado, apesar de todo o empenho do irmão Eduardo. Agora viajou a Israel, Bahrein e Emirados Árabes, num movimento de aproximação com a extrema direita internacional.

A excursão de Flávio, no entanto, é bancada pelos cofres públicos brasileiros. No total, ele vai receber US$ 7.900, mais de R$ 42 mil, dinheiro do Senado. O filho 01 aproveitou para se batizar no rio Jordão –pela segunda vez, a primeira não deve ter sido bastante– e tocar no Muro das Lamentações, com quipá na cabeça e oração a Jesus.

Ao voltar da viagem, nos planos de Flávio estão a escolha de seu "Paulo Guedes", seu "Posto Ipiranga", um nome ligado ao mercado financeiro para comandar a economia do país, e o milagre de se tornar eleitoralmente competitivo no Nordeste, região que é tratada nas redes bolsonaristas a pontapés preconceituosos.

A indefinição quanto ao palanque com Tarcísio de Freitas em São Paulo continua. As próximas pesquisas, principalmente as internas, encomendadas pelos partidos, vão decidir se Tarcísio irá optar pela candidatura a presidente ou pela reeleição a governador. Quem conseguir pontuar mais perto de Lula será o escolhido. Até o azarão Ratinho Jr. tem chance.

O cenário no Rio de Janeiro não é menos complicado. Nas eleições municipais, o golpista Alexandre Ramagem –que, indicado por Bolsonaro, recebeu do PL mais de R$ 26 milhões para torrar na campanha– perdeu de lavada para Eduardo Paes, que mira o Palácio Guanabara com apoio de Lula. O certo é que o candidato a governador preferido por Flávio será alguém ao estilo Ramagem: tiro, porrada e bomba.

É uma agenda tão distante do Brasil que mais parece a de um candidato ao conselho de paz –na verdade um covil de autocratas– que o autocrata-mor Trump está empurrando goela abaixo da ONU.

A excursão de Flávio, no entanto, é bancada pelos cofres públicos brasileiros. No total, ele vai receber US$ 7.900, mais de R$ 42 mil, dinheiro do Senado. O filho 01 aproveitou para se batizar no rio Jordão –pela segunda vez, a primeira não deve ter sido bastante– e tocar no Muro das Lamentações, com quipá na cabeça e oração a Jesus.

Ao voltar da viagem, nos planos de Flávio estão a escolha de seu "Paulo Guedes", seu "Posto Ipiranga", um nome ligado ao mercado financeiro para comandar a economia do país, e o milagre de se tornar eleitoralmente competitivo no Nordeste, região que é tratada nas redes bolsonaristas a pontapés preconceituosos.

A indefinição quanto ao palanque com Tarcísio de Freitas em São Paulo continua. As próximas pesquisas, principalmente as internas, encomendadas pelos partidos, vão decidir se Tarcísio irá optar pela candidatura a presidente ou pela reeleição a governador. Quem conseguir pontuar mais perto de Lula será o escolhido. Até o azarão Ratinho Jr. tem chance.

O cenário no Rio de Janeiro não é menos complicado. Nas eleições municipais, o golpista Alexandre Ramagem –que, indicado por Bolsonaro, recebeu do PL mais de R$ 26 milhões para torrar na campanha– perdeu de lavada para Eduardo Paes, que mira o Palácio Guanabara com apoio de Lula. O certo é que o candidato a governador preferido por Flávio será alguém ao estilo Ramagem: tiro, porrada e bomba.

O elefante no texto

O tema não é novo. Novo sou eu, que só agora arranjei vagar para falar sobre ele. Algum dia teria de ser. O ChatGPT apareceu em 2022 e, desde então, sempre que alguém começa a discorrer sobre o assunto, mudo de divisão. Mudei de quarto mental dezenas de vezes, nestes últimos três ou quatro anos.

Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.

Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.

Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.

O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”

Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.

Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.

Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.

(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.

Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.

Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.

Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.

Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.

Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.

Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.

Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.

Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.

O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”

Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.

Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.

Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.

(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.

Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.

Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.

Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.

Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.

Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.

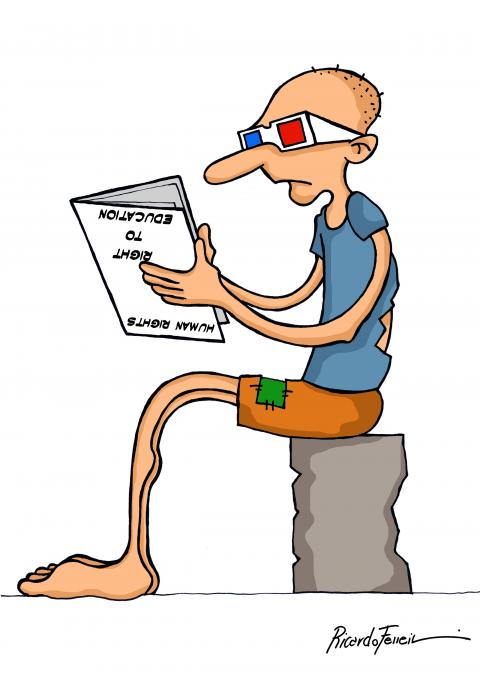

Signos sem significado

Alguém me falou de um anúncio institucional que a Unesco publicou há tempos para uma campanha pela alfabetização. Consistia de uma frase escrita de trás para a frente —ideia talvez tirada de "Alice Através do Espelho" (1871), o livro de Lewis Carroll em que, por estar "do lado de lá" do espelho, Alice vê tudo ao contrário, inclusive um poema num livro sobre a mesa. É como um analfabeto vê um texto —uma sequência de símbolos cuja ordem não lhe quer dizer nada. Alice resolve o problema botando o poema diante de um espelho. O mundo, no entanto, exige mais: a alfabetização em massa.

Três pessoas que prestam serviços ao meu redor, incapazes de ler ou escrever, são inspiradores exemplos. Uma manicure fez de seus três filhos um advogado, uma psicóloga e uma assistente social. Um porteiro, homem humilde e boníssimo, fez da filha engenheira, e chorou de comoção na cerimônia de formatura dela. E um encanador, que não sabe dizer a chave do seu Pix (mostra um papelzinho com o número), também formou a filha em direito. Dois desses jovens se beneficiaram de bolsas integrais da PUC.

Como pessoas que não sabem ler conseguem viver numa grande cidade, com sua desordem de cartazes, placas, luminosos, indicações, itinerários e manchetes? É um mundo de signos ocos, para elas sem significado. Que códigos não terão de criar para saber qual ônibus tomar? Como lidar com dinheiro ou cartão? Como receber uma mensagem por celular?

Sempre achei que o momento em que se aprende a ler representa mais que um segundo parto. Talvez seja o verdadeiro ingresso no mundo.

No Brasil, 5,2% da população ainda continuam analfabetos. Parece pouco, mas são mais de 10 milhões de pessoas, o equivalente à população de São Paulo. Some a isto os 29%, entre 15 e 64 anos, que são analfabetos funcionais (leem, mas não entendem uma notícia de jornal ou uma bula de remédio), e veja como o Brasil continua longe do século 21. Por sorte, alguns desses analfabetos sabem de sua condição e não querem que se estenda a seus filhos.

Três pessoas que prestam serviços ao meu redor, incapazes de ler ou escrever, são inspiradores exemplos. Uma manicure fez de seus três filhos um advogado, uma psicóloga e uma assistente social. Um porteiro, homem humilde e boníssimo, fez da filha engenheira, e chorou de comoção na cerimônia de formatura dela. E um encanador, que não sabe dizer a chave do seu Pix (mostra um papelzinho com o número), também formou a filha em direito. Dois desses jovens se beneficiaram de bolsas integrais da PUC.

Como pessoas que não sabem ler conseguem viver numa grande cidade, com sua desordem de cartazes, placas, luminosos, indicações, itinerários e manchetes? É um mundo de signos ocos, para elas sem significado. Que códigos não terão de criar para saber qual ônibus tomar? Como lidar com dinheiro ou cartão? Como receber uma mensagem por celular?

Sempre achei que o momento em que se aprende a ler representa mais que um segundo parto. Talvez seja o verdadeiro ingresso no mundo.

Adeus, María Corina

Se arrependimento matasse, o planeta não estaria com problema de superpopulação. “Non, je ne regrette rien” talvez valha para Édith Piaf como forma de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, sem reconhecer que errou rude nas coisas do coração. Nas questões ideológicas, atire o primeiro termo de ajustamento de conduta quem nunca teve de enfiar a viola no saco e se perguntar onde é que estava com a cabeça quando curtiu, gostou, apoiou ou ajudou a eleger uns e outros.

Há aqueles que nunca enganaram ninguém: Trump, Toffoli, Roberto Jefferson, Edir Macedo, Pablo Marçal, Paulo Maluf, Silas Malafaia. E nem precisa ser lombrosiano: o olhar cúpido, a mitomania, a fala melíflua, a egolatria, o cabelo gomalinado — há sempre algo que levanta a bandeirinha vermelha e avisa: perigo se aproxima.

Acreditei em Lula, quando, em 2003, ele contou:

— Depois que ganhei a eleição, uma televisão fez uma matéria em que aparecia um catador no Rio de Janeiro comendo um pedaço de melancia do lixo. Ele dizia: “Talvez esse seja o último pedaço de melancia do lixo que vou comer, porque o Lula, eleito presidente, vai ajudar a resolver esse problema”.

Lula chorou, e eu lacrimejei junto, feliz em ver um operário na Presidência — alguém que, tendo passado por tantas privações, faria da erradicação da miséria uma das prioridades de seu governo. Em vez disso, vieram o mensalão, o petrolão, o triplex, os pedalinhos, os aloprados.