quarta-feira, 30 de abril de 2025

A extrema-direita e a fascinação das criptomoedas

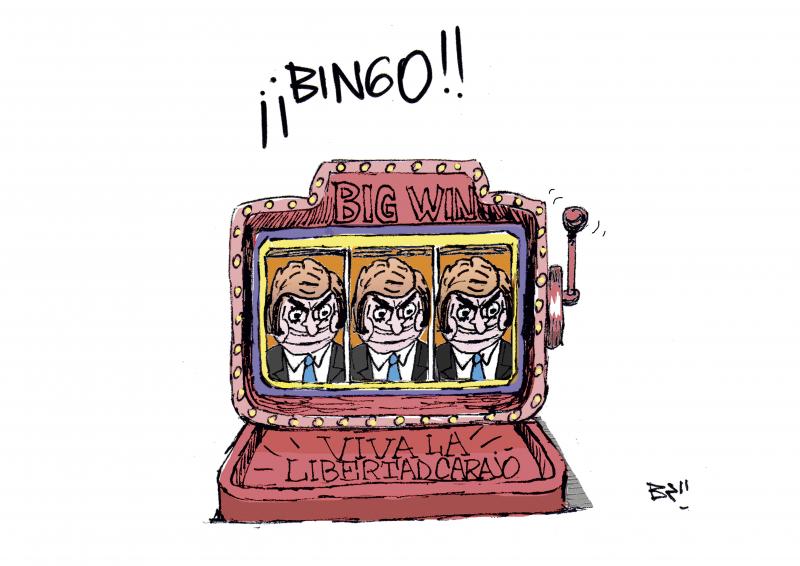

A extrema-direita representada por Trump, Milei e Bolsonaro tem em comum as fake news, o discurso de ódio, a rejeição aos direitos humanos e a educação e à cultura; quer o fim do Estado para manter a desigualdade e o privilégio dos mais ricos. Esses são os pontos evidentes, mas uma questão um tanto obscura precisa ser investigada: seu irresistível amor às criptomoedas.

Um pouco antes de sua posse, o presidente dos Estados Unidos lançou a memecoin $TRUMP. A moeda chegou a valer 75 dólares; semana passada chegou aos 8 dólares, uma desvalorização de 83%. Por isso, foi anunciado grande desbloqueio de tokens com a liberação de cerca de US$ 320 milhões — o equivalente a 20% da oferta atual em circulação.

No dia 11 de março Trump derrubou uma norma da Receita Federal do país que obrigava corretoras de criptomoedas a fornecer informações fiscais sobre todas as suas transações. A norma, proposta durante o governo Biden, desejava reduzir a evasão fiscal no setor. Estimativas apontam que ao menos metade dessas operações não são tributadas, um prejuízo de quase US$ 4 bilhões nos próximos dez anos. Make America Great Again?

O caso Milei e a criptomoeda $LIBRA ainda dá dor de cabeça ao presidente argentino, ainda que as ações judiciais não envolvam seu nome. Em 14 de fevereiro, o economista usou seu perfil no X para promover a criptomoeda. A postagem foi feita apenas alguns minutos após seu lançamento, às 18h37. Por volta das 20h45, a $LIBRA colapsou, quando os primeiros investidores, que também tinham as maiores quantidades da moeda, venderam seus ativos e embolsaram seus lucros. A cotação passou dos US$ 5,54 para apenas US$ 0,96. Milei apagou seu tweet e postou outro comunicado, retirando seu apoio ao negócio.

A maior parte das moedas é adquirida por poucos grandes investidores, chamados de “whales”, que saem antes do colapso. Suspeita-se que tenha ocorrido um “Rug Pull” (ou “puxada de tapete”), quando os criadores de uma criptomoeda vendem grandes quantidades do ativo após inflacionar seu valor, abandonando os investidores. E quem fica com o prejuízo? Os pequenos investidores que acreditam em seus mitos.

O bolsonarismo ainda está devagar com criptomoedas, mas viveu um episódio suspeito. Em 24 de janeiro deste ano um post no perfil de Jair Bolsonaro no X promoveu a cripto $BRAZIL. Ficou no ar pouco mais de uma hora até ser apagado. Logo depois, Carlos Bolsonaro postou na mesma plataforma que “a conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada” e que medidas estão sendo tomadas para recuperar o perfil. E ficou por isso mesmo. Não se sabe quem invadiu nem se houve prejuízos com a divulgação. Será que foram os comunistas?

Na mesma linha de Milei, Eduardo Bolsonaro já publicou no X: “As criptomoedas representam liberdade. O dinheiro fica no seu bolso, e não tem como o presidente ou um Banco Central desvalorizarem o suor do seu trabalho”. Esse é o discurso. Com o argumento da “liberdade” muitos grupos de extrema-direita rejeitam a fiscalização de governos e bancos centrais. Descentralizadas, as criptomoedas conseguem escapar do controle estatal. E com isso se alimenta o discurso vazio e eficiente “anti-sistema” e “anti-globalista” presente na retórica extremista.

O The Daily Stormer (site neonazista) e outras organizações de extrema-direita, incluindo milícias e supremacistas brancos, incentivam doações em bitcoin. No ataque ao Capitólio em 2021 plataformas como a Gab (rede social de extrema-direita) e TheDonald.win (fórum pró-Trump) usaram criptomoedas para evitar bloqueios financeiros.

Curioso é que em 2019 Trump criticou as criptomoedas, chamando-as de “não-dinheiro” e baseadas no “ar”, defendendo o dólar como reserva global. Mas em 2022 passou a aceitar arrecadar em NFT, e em sua campanha presidencial, prometeu “terminar com a guerra contra as criptomoedas” se eleito. Promessa cumprida e a certeza de bons negócios para seus aliados.

É uma situação em que criptomoedas se assemelham às plataformas das redes sociais. Idealmente são um avanço, mas sem regulação, transparência e manipulada por poucos, são campo fértil para extremismos.

Um pouco antes de sua posse, o presidente dos Estados Unidos lançou a memecoin $TRUMP. A moeda chegou a valer 75 dólares; semana passada chegou aos 8 dólares, uma desvalorização de 83%. Por isso, foi anunciado grande desbloqueio de tokens com a liberação de cerca de US$ 320 milhões — o equivalente a 20% da oferta atual em circulação.

No dia 11 de março Trump derrubou uma norma da Receita Federal do país que obrigava corretoras de criptomoedas a fornecer informações fiscais sobre todas as suas transações. A norma, proposta durante o governo Biden, desejava reduzir a evasão fiscal no setor. Estimativas apontam que ao menos metade dessas operações não são tributadas, um prejuízo de quase US$ 4 bilhões nos próximos dez anos. Make America Great Again?

O caso Milei e a criptomoeda $LIBRA ainda dá dor de cabeça ao presidente argentino, ainda que as ações judiciais não envolvam seu nome. Em 14 de fevereiro, o economista usou seu perfil no X para promover a criptomoeda. A postagem foi feita apenas alguns minutos após seu lançamento, às 18h37. Por volta das 20h45, a $LIBRA colapsou, quando os primeiros investidores, que também tinham as maiores quantidades da moeda, venderam seus ativos e embolsaram seus lucros. A cotação passou dos US$ 5,54 para apenas US$ 0,96. Milei apagou seu tweet e postou outro comunicado, retirando seu apoio ao negócio.

A maior parte das moedas é adquirida por poucos grandes investidores, chamados de “whales”, que saem antes do colapso. Suspeita-se que tenha ocorrido um “Rug Pull” (ou “puxada de tapete”), quando os criadores de uma criptomoeda vendem grandes quantidades do ativo após inflacionar seu valor, abandonando os investidores. E quem fica com o prejuízo? Os pequenos investidores que acreditam em seus mitos.

O bolsonarismo ainda está devagar com criptomoedas, mas viveu um episódio suspeito. Em 24 de janeiro deste ano um post no perfil de Jair Bolsonaro no X promoveu a cripto $BRAZIL. Ficou no ar pouco mais de uma hora até ser apagado. Logo depois, Carlos Bolsonaro postou na mesma plataforma que “a conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada” e que medidas estão sendo tomadas para recuperar o perfil. E ficou por isso mesmo. Não se sabe quem invadiu nem se houve prejuízos com a divulgação. Será que foram os comunistas?

Na mesma linha de Milei, Eduardo Bolsonaro já publicou no X: “As criptomoedas representam liberdade. O dinheiro fica no seu bolso, e não tem como o presidente ou um Banco Central desvalorizarem o suor do seu trabalho”. Esse é o discurso. Com o argumento da “liberdade” muitos grupos de extrema-direita rejeitam a fiscalização de governos e bancos centrais. Descentralizadas, as criptomoedas conseguem escapar do controle estatal. E com isso se alimenta o discurso vazio e eficiente “anti-sistema” e “anti-globalista” presente na retórica extremista.

O The Daily Stormer (site neonazista) e outras organizações de extrema-direita, incluindo milícias e supremacistas brancos, incentivam doações em bitcoin. No ataque ao Capitólio em 2021 plataformas como a Gab (rede social de extrema-direita) e TheDonald.win (fórum pró-Trump) usaram criptomoedas para evitar bloqueios financeiros.

Curioso é que em 2019 Trump criticou as criptomoedas, chamando-as de “não-dinheiro” e baseadas no “ar”, defendendo o dólar como reserva global. Mas em 2022 passou a aceitar arrecadar em NFT, e em sua campanha presidencial, prometeu “terminar com a guerra contra as criptomoedas” se eleito. Promessa cumprida e a certeza de bons negócios para seus aliados.

É uma situação em que criptomoedas se assemelham às plataformas das redes sociais. Idealmente são um avanço, mas sem regulação, transparência e manipulada por poucos, são campo fértil para extremismos.

Por que os EUA perderão para a China

O “dia da libertação” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com suas supostas “tarifas recíprocas” contra o resto do mundo - possivelmente as propostas de política comercial mais excêntricas já feitas), tornou-se, depois de um recuo precipitado diante do fogo cerrado dos mercados, uma guerra comercial contra a China. Isso pode (ou não) ter sido o que se pretendia desde o início. Então, será que Trump conseguirá vencer? Mais do que isso, os EUA, como são agora, depois da segunda chegada de Trump à Casa Branca, podem ter a esperança de triunfar em sua rivalidade mais geral com a China? A resposta, nos dois casos, é “não”. E não porque a China seja invencível, longe disso. Mas porque os EUA estão jogando fora todos os ativos de que precisam para manter seu status no mundo contra uma potência tão enorme, capaz e determinada quanto a China.

“Guerras comerciais são boas e fáceis de vencer”, postou Trump em 2018. Como uma proposição geral, é falsa: estas guerras prejudicam os dois lados. Pode-se conseguir um acordo que deixe ambos em melhor situação do que antes. O mais provável é que qualquer acordo deixe um lado em uma situação melhor do que antes e o outro em uma situação pior. Este último tipo de acordo é, presume-se, o que Trump espera que surja: os EUA vencerão; a China perderá.

Neste momento, os EUA impõem uma tarifa de 145% sobre as importações chinesas, enquanto a China impõe uma tarifa de 125% sobre as dos EUA. A China também restringiu as exportações de “terras raras” para os EUA. Essas são barreiras comerciais muito fortes, na verdade efetivamente proibitivas. Isso se parece a um “impasse mexicano” entre as duas superpotências, um confronto que nenhuma pode vencer.

Dá-se a entender que o plano dos EUA (se é que existe um plano) é “persuadir” os parceiros comerciais a impor pesadas barreiras às importações da China em troca de um acordo comercial favorável (e talvez acordos em outras áreas, como a da segurança) com os EUA. Esse desfecho é verossímil? Não.

Os EUA não conseguirão os acordos que na aparência buscam e a vitória sobre a China que almejam. À medida que isso se tornar evidente, Trump recuará, pelo menos em parte, de suas guerras comerciais, declarará vitória e seguirá em outra direção

Uma das razões é que a China também tem cartas poderosas na manga. Muitas potências relevantes já têm um volume de comércio maior com a China do que com os EUA: entre elas estão Austrália, Brasil, Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul. Sim, os EUA são um mercado de exportação mais importante do que a China para muitos países expressivos, em parte por causa dos déficits comerciais de que Trump reclama. Mas a China também é um mercado considerável para muitos. Além disso, a China é uma fonte de produtos importados essenciais, muitos dos quais não podem ser substituídos com facilidade. As importações são, no fim das contas, o propósito do comércio.

Acima de tudo, os EUA se tornaram pouco confiáveis. Um EUA “transacional” é um EUA que está sempre em busca de um acordo melhor. Nenhum país sensato deveria apostar seu futuro em um parceiro assim, em especial contra a China. O tratamento que Trump deu ao Canadá foi o momento de definição. Os canadenses responderam com a reeleição dos liberais. Será que Trump aprenderá algo com isso? Uma pessoa pode mudar radicalmente o que ela é? Isso é o que Trump é. Ele também é um homem que os eleitores americanos elegeram duas vezes. Além do mais, romper com a China seria arriscado: a China não esquecerá e dificilmente perdoará.

Não menos importante, a China acredita que seu povo pode aguentar o sofrimento econômico melhor do que os americanos. Além disso, para ela a guerra comercial é principalmente um choque de demanda, enquanto para os EUA é sobretudo um choque de oferta. É mais fácil repor a demanda perdida do que a oferta desaparecida.

Em suma, os EUA não conseguirão os acordos que aparentemente buscam e a vitória sobre a China que almejam. Minha suposição é que, à medida que isso se tornar evidente para a Casa Branca, Trump recuará, pelo menos em parte, de suas guerras comerciais, e declarará vitória ao mesmo tempo em que seguirá em outra direção.

Mas isso não muda a realidade de que os EUA estão de fato competindo com a China por influência mundial. Infelizmente, os EUA que muitos querem que tenham êxito nisso não são estes EUA.

Além do mais, os EUA de Trump não serão bem-sucedidos. Sua população é um quarto da China. Sua economia é praticamente do mesmo tamanho, porque o país é muito mais produtivo. Sua influência, cultural, intelectual e política, ainda é bem maior do que a da China, porque seus ideais e ideias são mais atraentes. Os EUA foram capazes de criar alianças poderosas com países que pensam do mesmo modo, o que reforça essa influência. Em resumo, os EUA herdaram e, assim, foram abençoados com ativos imensos.

Agora, considere o que acontece sob o regime de Trump: tentativas de transformar o Estado de Direito em um instrumento de vingança; o desmantelamento do governo dos EUA; desprezo pelas leis que são o fundamento de um governo legítimo; ataques à pesquisa científica e à independência das grandes universidades americanas; guerras contra estatísticas confiáveis; hostilidade em relação a imigrantes (e não apenas aos ilegais), embora eles tenham sido a base do sucesso dos EUA em todas as gerações; um repúdio total à medicina e às ciências do clima; a rejeição completa das ideias mais básicas sobre a economia do comércio; uma equiparação ou (muito pior do que isso) uma preferência por Vladimir Putin, o tirano da Rússia, com relação a Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia democrática; e o desprezo aberto pelo conjunto de alianças e instituições de cooperação internacional em que a ordem mundial construída pelos EUA se apoia. Tudo isso nas mãos de um movimento político que adotou a insurreição de janeiro de 2021.

Sim, a ordem econômica mundial de fato precisava de melhorias. Os argumentos em favor de uma transição da China para um crescimento impulsionado pelo consumo são irresistíveis. Também é evidente que muitas reformas são necessárias dentro dos EUA. Mas o que está acontecendo hoje não é uma reforma e sim a ruína dos alicerces do sucesso dos EUA, no âmbito interno e no exterior. Será difícil reverter os danos. Será impossível para as pessoas esquecerem quem e o que os causou.

Uns EUA que tentam substituir o Estado de Direito e a Constituição por um capitalismo de compadrio corrupto não superarão a China. Uns EUA puramente transacionais não terão o apoio incondicional de seus aliados. O mundo precisa de uns EUA que concorram e cooperem com a China. Os EUA que temos hoje, infelizmente, não conseguirão fazer nenhuma das duas coisas.

“Guerras comerciais são boas e fáceis de vencer”, postou Trump em 2018. Como uma proposição geral, é falsa: estas guerras prejudicam os dois lados. Pode-se conseguir um acordo que deixe ambos em melhor situação do que antes. O mais provável é que qualquer acordo deixe um lado em uma situação melhor do que antes e o outro em uma situação pior. Este último tipo de acordo é, presume-se, o que Trump espera que surja: os EUA vencerão; a China perderá.

Neste momento, os EUA impõem uma tarifa de 145% sobre as importações chinesas, enquanto a China impõe uma tarifa de 125% sobre as dos EUA. A China também restringiu as exportações de “terras raras” para os EUA. Essas são barreiras comerciais muito fortes, na verdade efetivamente proibitivas. Isso se parece a um “impasse mexicano” entre as duas superpotências, um confronto que nenhuma pode vencer.

Dá-se a entender que o plano dos EUA (se é que existe um plano) é “persuadir” os parceiros comerciais a impor pesadas barreiras às importações da China em troca de um acordo comercial favorável (e talvez acordos em outras áreas, como a da segurança) com os EUA. Esse desfecho é verossímil? Não.

Os EUA não conseguirão os acordos que na aparência buscam e a vitória sobre a China que almejam. À medida que isso se tornar evidente, Trump recuará, pelo menos em parte, de suas guerras comerciais, declarará vitória e seguirá em outra direção

Uma das razões é que a China também tem cartas poderosas na manga. Muitas potências relevantes já têm um volume de comércio maior com a China do que com os EUA: entre elas estão Austrália, Brasil, Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul. Sim, os EUA são um mercado de exportação mais importante do que a China para muitos países expressivos, em parte por causa dos déficits comerciais de que Trump reclama. Mas a China também é um mercado considerável para muitos. Além disso, a China é uma fonte de produtos importados essenciais, muitos dos quais não podem ser substituídos com facilidade. As importações são, no fim das contas, o propósito do comércio.

Acima de tudo, os EUA se tornaram pouco confiáveis. Um EUA “transacional” é um EUA que está sempre em busca de um acordo melhor. Nenhum país sensato deveria apostar seu futuro em um parceiro assim, em especial contra a China. O tratamento que Trump deu ao Canadá foi o momento de definição. Os canadenses responderam com a reeleição dos liberais. Será que Trump aprenderá algo com isso? Uma pessoa pode mudar radicalmente o que ela é? Isso é o que Trump é. Ele também é um homem que os eleitores americanos elegeram duas vezes. Além do mais, romper com a China seria arriscado: a China não esquecerá e dificilmente perdoará.

Não menos importante, a China acredita que seu povo pode aguentar o sofrimento econômico melhor do que os americanos. Além disso, para ela a guerra comercial é principalmente um choque de demanda, enquanto para os EUA é sobretudo um choque de oferta. É mais fácil repor a demanda perdida do que a oferta desaparecida.

Em suma, os EUA não conseguirão os acordos que aparentemente buscam e a vitória sobre a China que almejam. Minha suposição é que, à medida que isso se tornar evidente para a Casa Branca, Trump recuará, pelo menos em parte, de suas guerras comerciais, e declarará vitória ao mesmo tempo em que seguirá em outra direção.

Mas isso não muda a realidade de que os EUA estão de fato competindo com a China por influência mundial. Infelizmente, os EUA que muitos querem que tenham êxito nisso não são estes EUA.

Além do mais, os EUA de Trump não serão bem-sucedidos. Sua população é um quarto da China. Sua economia é praticamente do mesmo tamanho, porque o país é muito mais produtivo. Sua influência, cultural, intelectual e política, ainda é bem maior do que a da China, porque seus ideais e ideias são mais atraentes. Os EUA foram capazes de criar alianças poderosas com países que pensam do mesmo modo, o que reforça essa influência. Em resumo, os EUA herdaram e, assim, foram abençoados com ativos imensos.

Agora, considere o que acontece sob o regime de Trump: tentativas de transformar o Estado de Direito em um instrumento de vingança; o desmantelamento do governo dos EUA; desprezo pelas leis que são o fundamento de um governo legítimo; ataques à pesquisa científica e à independência das grandes universidades americanas; guerras contra estatísticas confiáveis; hostilidade em relação a imigrantes (e não apenas aos ilegais), embora eles tenham sido a base do sucesso dos EUA em todas as gerações; um repúdio total à medicina e às ciências do clima; a rejeição completa das ideias mais básicas sobre a economia do comércio; uma equiparação ou (muito pior do que isso) uma preferência por Vladimir Putin, o tirano da Rússia, com relação a Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia democrática; e o desprezo aberto pelo conjunto de alianças e instituições de cooperação internacional em que a ordem mundial construída pelos EUA se apoia. Tudo isso nas mãos de um movimento político que adotou a insurreição de janeiro de 2021.

Sim, a ordem econômica mundial de fato precisava de melhorias. Os argumentos em favor de uma transição da China para um crescimento impulsionado pelo consumo são irresistíveis. Também é evidente que muitas reformas são necessárias dentro dos EUA. Mas o que está acontecendo hoje não é uma reforma e sim a ruína dos alicerces do sucesso dos EUA, no âmbito interno e no exterior. Será difícil reverter os danos. Será impossível para as pessoas esquecerem quem e o que os causou.

Uns EUA que tentam substituir o Estado de Direito e a Constituição por um capitalismo de compadrio corrupto não superarão a China. Uns EUA puramente transacionais não terão o apoio incondicional de seus aliados. O mundo precisa de uns EUA que concorram e cooperem com a China. Os EUA que temos hoje, infelizmente, não conseguirão fazer nenhuma das duas coisas.

Jogo sujo da CBF e da Nike

A notícia é que a CBF e a Nike devem lançar uma camisa vermelha para a seleção. A cor divide mesas de bar, famílias e timelines desde que virou sinônimo de comunismo, feminismo, gayzismo e outras palavras que a histeria aprendeu a gritar sem entender o que significa. Claro que causou alvoroço. Os patriotas do amarelo se sentem traídos. Os progressistas da Santa Cecília acham revolucionário. A CBF faz o que sabe: capitaliza.

O novo uniforme não é um gesto político, é uma planilha de Excel com costura. Não é homenagem aos povos indígenas ou qualquer outro banho de marketing com cara de conscientização social. Tampouco um manifesto contra o sequestro da identidade de um povo. A tonalidade é nova, o truque é velho: lança-se a polêmica, finge-se ousadia, alimenta-se a polarização —e assiste-se à mágica do engajamento virar lucro. De preferência, em três vezes sem juros.

Enquanto discutimos se na escala Pantone o vermelho é marxista-leninista, esquecemos da verdadeira aberração: a própria CBF. Uma entidade opaca, elitista, afundada em corrupção, comandada por cartolas que tratam o futebol como sua mina de ouro privada e o torcedor como um Pix ambulante. Pouco importa a cor da camisa —eles querem que você compre. De preferência, todas.

A confederação não tem problema em rasgar o próprio estatuto que define as regras para sua comunicação visual. Tem problema com transparência, com ética, com a ideia de que futebol é um patrimônio cultural dos brasileiros e não mercadoria premium para benefício de poucos. A camisa poderia ser lilás com bolinhas douradas; sem sair dessa estrutura viciada, continuará sendo oportunismo costurado com linha de cinismo.

A polêmica não está na cor, mas no oportunismo. A CBF vende neutralidade estilizada enquanto se esconde atrás dos nossos símbolos e manipula nossas paixões. Discutimos a paleta cromática como se dela dependesse o futuro da democracia. E nesse jogo sujo a parceria CBF e Nike segue invicta, enquanto a seleção e o país continuam a tomar de lavada.

Mariliz Pereira Jorge

O novo uniforme não é um gesto político, é uma planilha de Excel com costura. Não é homenagem aos povos indígenas ou qualquer outro banho de marketing com cara de conscientização social. Tampouco um manifesto contra o sequestro da identidade de um povo. A tonalidade é nova, o truque é velho: lança-se a polêmica, finge-se ousadia, alimenta-se a polarização —e assiste-se à mágica do engajamento virar lucro. De preferência, em três vezes sem juros.

Enquanto discutimos se na escala Pantone o vermelho é marxista-leninista, esquecemos da verdadeira aberração: a própria CBF. Uma entidade opaca, elitista, afundada em corrupção, comandada por cartolas que tratam o futebol como sua mina de ouro privada e o torcedor como um Pix ambulante. Pouco importa a cor da camisa —eles querem que você compre. De preferência, todas.

A confederação não tem problema em rasgar o próprio estatuto que define as regras para sua comunicação visual. Tem problema com transparência, com ética, com a ideia de que futebol é um patrimônio cultural dos brasileiros e não mercadoria premium para benefício de poucos. A camisa poderia ser lilás com bolinhas douradas; sem sair dessa estrutura viciada, continuará sendo oportunismo costurado com linha de cinismo.

A polêmica não está na cor, mas no oportunismo. A CBF vende neutralidade estilizada enquanto se esconde atrás dos nossos símbolos e manipula nossas paixões. Discutimos a paleta cromática como se dela dependesse o futuro da democracia. E nesse jogo sujo a parceria CBF e Nike segue invicta, enquanto a seleção e o país continuam a tomar de lavada.

Mariliz Pereira Jorge

Cuidado: chatbots

Um amigo veio me falar dos chatbots: "Cuidado! São um perigo! Se conversar com um deles, não diga nada que possa te comprometer! Não faça confidências, não peça conselhos e não acredite em tudo o que ele diz!". Envergonhado por não saber direito o que era um chatbot —nem como conversar com ele, se nunca lhe fui apresentado e não tenho ideia de onde vive—, apenas escutei e concordei enfaticamente. Assim descrito, o chatbot parecia ser tão desagradável quanto um bolsonarista, só que inteligente —o que o tornaria, aí, sim, perigoso.

Pela terminação do nome em bot, como em "robot", intuí brilhantemente que um chatbot seria um robô que fala. Algo como a linda robota de "Metrópolis" (1927), o Robbie de "Planeta Proibido" (1956) ou o C-3PO de "Guerra nas Estrelas" (1977). Mas, pelo que li no Google, esses avós da robótica não chegam nem ao chinelo de um chatbot —um programa de computador, baseado em inteligência artificial, que simula conversas com falantes em qualquer língua, nível intelectual e tipo de conteúdo. Se você tentar tapeá-lo falando na língua do P, ele te respespondeperapá no apatopó.

Pelo grau de evolução da coisa, ouvi que os cientistas estão alarmados, porque muitos chatbots, controlados por uma facção de algoritmos fora da lei, aprenderam a se passar por humanos. Se for verdade, isso comprometerá todas as relações pessoais e sociais. Em quem poderemos confiar? Chatbots "humanos" terão acesso aos centros de decisões mundiais, induzindo os poderosos a fazer coisas.

Um exemplo. Um chatbot disseminará uma fake news capaz de abalar um país. Um segundo chatbot o "denunciará" como um farsante, com o que se tornará digno de confiança, e disseminará outra fake news ainda mais grave —e nesta todos acreditarão—, iniciando talvez uma guerra. Você perguntará: por que eles fariam isso? Por causa da velha (e tão humana) ambição de dominar o mundo, curvando-o a um controle planetário.

Só uma coisa preocupa um chatbot: alguém arrancar seu fio da tomada da parede.

Pela terminação do nome em bot, como em "robot", intuí brilhantemente que um chatbot seria um robô que fala. Algo como a linda robota de "Metrópolis" (1927), o Robbie de "Planeta Proibido" (1956) ou o C-3PO de "Guerra nas Estrelas" (1977). Mas, pelo que li no Google, esses avós da robótica não chegam nem ao chinelo de um chatbot —um programa de computador, baseado em inteligência artificial, que simula conversas com falantes em qualquer língua, nível intelectual e tipo de conteúdo. Se você tentar tapeá-lo falando na língua do P, ele te respespondeperapá no apatopó.

Pelo grau de evolução da coisa, ouvi que os cientistas estão alarmados, porque muitos chatbots, controlados por uma facção de algoritmos fora da lei, aprenderam a se passar por humanos. Se for verdade, isso comprometerá todas as relações pessoais e sociais. Em quem poderemos confiar? Chatbots "humanos" terão acesso aos centros de decisões mundiais, induzindo os poderosos a fazer coisas.

Um exemplo. Um chatbot disseminará uma fake news capaz de abalar um país. Um segundo chatbot o "denunciará" como um farsante, com o que se tornará digno de confiança, e disseminará outra fake news ainda mais grave —e nesta todos acreditarão—, iniciando talvez uma guerra. Você perguntará: por que eles fariam isso? Por causa da velha (e tão humana) ambição de dominar o mundo, curvando-o a um controle planetário.

Só uma coisa preocupa um chatbot: alguém arrancar seu fio da tomada da parede.

Eterna miséria da humanidade.

Convencido de que a miséria está intimamente ligada à existência, não posso aderir a nenhuma doutrina humanitária. Elas me parecem, em sua totalidade, igualmente ilusórias e quiméricas. O próprio silêncio me parece um grito. Os animais - que vivem de seus próprios esforços - não conhecem a miséria, pois eles ignoram a hierarquia e a exploração. Este fenômeno somente aparece junto ao homem, o único que submeteu o seu igual; e somente o homem é capaz de tanto desprezo por si.

Toda a caridade do mundo não faz nada mais do que destacar a miséria, e rendê-la ainda mais revoltante do que a angústia absoluta. Frente à miséria, assim como frente às ruínas, nós deploramos uma ausência de humanidade, nós lamentamos que os homens não mudem radicalmente o que está em seu poder de mudança. Este sentimento mistura-se ao da eternidade da miséria, de seu caráter inelutável. Mesmo sabendo que os homens poderiam suprimir a miséria, nós estamos conscientes da sua permanência e acabamos por provar uma inabitual e amarga inquietude, um estado de alma perturbado e paradoxal, no qual o homem aparece em toda a sua inconsistência e pequenez. A miséria objetiva da vida social é, com efeito, apenas o pálido reflexo de uma miséria interior. E, só de pensar nisso, perco a vontade de viver. Eu deveria lançar minha pluma para chegar a um casebre em ruínas. Um desespero mortal me toma assim que evoco a terrível miséria do homem, sua decrepitude e gangrena. Em vez de elaborar teorias e de se apaixonar pelas ideologias, este animal racional faria melhor oferecendo tudo ao outro, até sua camisa - gesto de compreensão e de comunhão. A presença da miséria aqui embaixo compromete o homem mais do que tudo e faz compreender que este animal megalomaníaco é devotado a um fim catastrófico. Frente à miséria, tenho vergonha até da existência da música. A injustiça constitui a essência da vida social. Como aderir, sabendo disso, a qualquer doutrina?

A miséria destrói tudo na vida; rende-a infecciosa, hedionda e espectral. Existe a palidez aristocrática e a palidez da miséria: a primeira vem de um refinamento, a segunda de uma mumificação. Pois a miséria faz de todos um fantasma, ela cria sombras da vida e aparições estranhas, formas crepusculares como se saídas de um incêndio cósmico. Não há o menor traço de purificação em suas convulsões; somente o ódio, o desgosto e o azedume da carne. A miséria não concebe nada mais do que a doença numa alma inocente e angelical - e sua humildade não é imaculada; ela é venenosa, cruel e vingativa, e o compromisso ao que ela conduz esconde chagas e sofrimentos aguçados.

Não quero uma revolta relativa contra a injustiça. Admito apenas a revolta eterna, pois eterna é a miséria da humanidade.

Emil Cioran, "Nos cumes do desespero"

Toda a caridade do mundo não faz nada mais do que destacar a miséria, e rendê-la ainda mais revoltante do que a angústia absoluta. Frente à miséria, assim como frente às ruínas, nós deploramos uma ausência de humanidade, nós lamentamos que os homens não mudem radicalmente o que está em seu poder de mudança. Este sentimento mistura-se ao da eternidade da miséria, de seu caráter inelutável. Mesmo sabendo que os homens poderiam suprimir a miséria, nós estamos conscientes da sua permanência e acabamos por provar uma inabitual e amarga inquietude, um estado de alma perturbado e paradoxal, no qual o homem aparece em toda a sua inconsistência e pequenez. A miséria objetiva da vida social é, com efeito, apenas o pálido reflexo de uma miséria interior. E, só de pensar nisso, perco a vontade de viver. Eu deveria lançar minha pluma para chegar a um casebre em ruínas. Um desespero mortal me toma assim que evoco a terrível miséria do homem, sua decrepitude e gangrena. Em vez de elaborar teorias e de se apaixonar pelas ideologias, este animal racional faria melhor oferecendo tudo ao outro, até sua camisa - gesto de compreensão e de comunhão. A presença da miséria aqui embaixo compromete o homem mais do que tudo e faz compreender que este animal megalomaníaco é devotado a um fim catastrófico. Frente à miséria, tenho vergonha até da existência da música. A injustiça constitui a essência da vida social. Como aderir, sabendo disso, a qualquer doutrina?

A miséria destrói tudo na vida; rende-a infecciosa, hedionda e espectral. Existe a palidez aristocrática e a palidez da miséria: a primeira vem de um refinamento, a segunda de uma mumificação. Pois a miséria faz de todos um fantasma, ela cria sombras da vida e aparições estranhas, formas crepusculares como se saídas de um incêndio cósmico. Não há o menor traço de purificação em suas convulsões; somente o ódio, o desgosto e o azedume da carne. A miséria não concebe nada mais do que a doença numa alma inocente e angelical - e sua humildade não é imaculada; ela é venenosa, cruel e vingativa, e o compromisso ao que ela conduz esconde chagas e sofrimentos aguçados.

Não quero uma revolta relativa contra a injustiça. Admito apenas a revolta eterna, pois eterna é a miséria da humanidade.

Emil Cioran, "Nos cumes do desespero"

terça-feira, 29 de abril de 2025

'Uma pátria feita de palavras': o léxico do deslocamento em Gaza

Em Gaza, os deslocados criam uma linguagem de memória, perda e sobrevivência em meio ao genocídio em curso.

Na jornada do deslocamento, as famílias não carregam apenas seus pertences, elas carregam novas palavras, frases tecidas a partir da dor, do choque e do medo, e uma geografia que transborda da linguagem.

Em Gaza, o deslocamento não foi apenas um movimento físico, mas uma transformação linguística, emocional e existencial. Deu origem a um novo vernáculo — um Léxico dos Deslocados — não ensinado nas escolas, mas falado em tendas, sob escadas e nas beiradas das calçadas.

Em Gaza, onde as letras desmoronam sob o peso do sangue, os deslocados forjam uma linguagem paralela. Suas palavras são facas que rompem o muro do silêncio global. Seu vocabulário são rios fluindo sob os escombros das cidades, irrigando as raízes de árvores arrancadas.

Como escreveu certa vez o poeta Fadwa Tuqan:

Eu carreguei minha terra natal no meu coração…

E assim o coração se tornou uma pátria.

O exílio aqui não é uma jornada para terras estrangeiras, mas um estado onde a própria terra natal se torna irreconhecível: o exílio não acontece apenas fora, mas dentro de cada canto da nossa terra natal, onde a distância do familiar transforma a dor em lições e histórias.

É um lembrete de que, mesmo dentro do próprio país, o deslocamento forçado pode lançar uma sombra sobre a alma.

O exílio nem sempre é cruzar fronteiras, embarcar em um avião em um aeroporto distante ou esperar em um centro de processamento de refugiados.

Às vezes, o exílio é se deslocar de rua em rua, de bairro em bairro, do norte de Gaza para o sul. Um exílio dentro da terra natal, porém mais severo, porque obriga a pessoa a pisar em suas próprias memórias para sobreviver, a arrancar seu nome da porta de casa só para sobreviver.

A ironia é que os deslocados de Gaza nunca deixaram a Palestina; eles permaneceram presos em uma faixa de terra não mais larga que seis quilômetros.

E, no entanto, eles sussurram para si mesmos:

"Onde estou? Este não é o meu lugar."

“Esta rua não é minha… Estes não são os rostos que conheço.”

“Até o chamado para a oração aqui soa estranho… O ar em si é diferente.”

Lugares se tornam familiares apenas no nome, são vazios de pertencimento. Paredes que não ecoam seu riso não lhe pertencem.

O exílio dentro da pátria pode ser mais cruel do que no exterior, pois força você a se perguntar: "Onde fica meu lar? Onde fica minha verdadeira pátria?" Quando o lugar onde você nasceu lhe é roubado, o exílio se torna uma ferida que nunca cicatriza — uma lanterna que ilumina uma escuridão sem fim.

Exílio não é estar longe da sua terra natal, mas ver sua terra natal se distanciar de você, pedra por pedra, memória por memória.

Uma mala nunca é apenas um recipiente para pertences — é a prova do que não pode ser substituído. Tudo o que podíamos levar conosco era uma mala de saudade, cheia de fotos, memórias e fragmentos que simbolizam nossa terra.

É um testemunho da preservação de pedaços de um passado que o tempo não ousa apagar, onde cada objeto carrega um significado que vai além do espaço e do tempo.

Cada pessoa deslocada tem uma "mala da saudade", medida não pelo tamanho, mas pelo peso dos seus símbolos: uma fotografia, um terço, um livro, um cachecol, um perfume antigo. São pequenas coisas que não salvam o corpo, mas salvam a memória.

A mala da saudade não é uma mala comum abarrotada de roupas e papéis. É um museu móvel da existência. Cada item dentro dela carrega um significado mais pesado do que sua forma: uma chave enferrujada, uma fotografia desbotada, um pingente cheio de terra natal, talvez um pedaço de tecido do vestido de uma mãe, agora desaparecido.

Aqui, onde o valor é medido pela memória, não pelo ouro, a mala se torna uma pátria em miniatura — carregada no ombro enquanto a realidade é saqueada.

O mar é frequentemente mencionado nas palavras dos deslocados, não como um lugar para passeios, mas como uma solução final. A fuga em direção ao mar não era um desejo de nadar, mas de alcançar o mais distante possível de céu, ar e a mínima chance de vida.

Em Gaza, onde a terra encolhe e os muros explodem com tiros, o mar se torna o último limiar da vida, não uma fuga dela. Não é mais a vastidão azul cantada pelos poetas; agora, é um muro aquático que cerca a cidade por três lados, enquanto a morte se aproxima pelo quarto.

No léxico do deslocamento, “não há nada além do mar”.

O mar é a nossa última fronteira. Quando uma criança pergunta ao pai: "Para onde vamos se bombardearem a barraca?", a resposta é sempre: "O mar... Não há lugar além dele."

É a nossa única direção: nos mapas dos deslocados, não há setas apontando para o norte ou para o sul — apenas uma, apontando para o oeste, onde as ondas se recusam a servir de refúgio.

Este léxico é o novo batimento cardíaco de Gaza: uma pátria feita de palavras que se recusa a morrer.

Na jornada do deslocamento, as famílias não carregam apenas seus pertences, elas carregam novas palavras, frases tecidas a partir da dor, do choque e do medo, e uma geografia que transborda da linguagem.

Em Gaza, o deslocamento não foi apenas um movimento físico, mas uma transformação linguística, emocional e existencial. Deu origem a um novo vernáculo — um Léxico dos Deslocados — não ensinado nas escolas, mas falado em tendas, sob escadas e nas beiradas das calçadas.

Em Gaza, onde as letras desmoronam sob o peso do sangue, os deslocados forjam uma linguagem paralela. Suas palavras são facas que rompem o muro do silêncio global. Seu vocabulário são rios fluindo sob os escombros das cidades, irrigando as raízes de árvores arrancadas.

Como escreveu certa vez o poeta Fadwa Tuqan:

Eu carreguei minha terra natal no meu coração…

E assim o coração se tornou uma pátria.

O exílio aqui não é uma jornada para terras estrangeiras, mas um estado onde a própria terra natal se torna irreconhecível: o exílio não acontece apenas fora, mas dentro de cada canto da nossa terra natal, onde a distância do familiar transforma a dor em lições e histórias.

É um lembrete de que, mesmo dentro do próprio país, o deslocamento forçado pode lançar uma sombra sobre a alma.

O exílio nem sempre é cruzar fronteiras, embarcar em um avião em um aeroporto distante ou esperar em um centro de processamento de refugiados.

Às vezes, o exílio é se deslocar de rua em rua, de bairro em bairro, do norte de Gaza para o sul. Um exílio dentro da terra natal, porém mais severo, porque obriga a pessoa a pisar em suas próprias memórias para sobreviver, a arrancar seu nome da porta de casa só para sobreviver.

A ironia é que os deslocados de Gaza nunca deixaram a Palestina; eles permaneceram presos em uma faixa de terra não mais larga que seis quilômetros.

E, no entanto, eles sussurram para si mesmos:

"Onde estou? Este não é o meu lugar."

“Esta rua não é minha… Estes não são os rostos que conheço.”

“Até o chamado para a oração aqui soa estranho… O ar em si é diferente.”

Lugares se tornam familiares apenas no nome, são vazios de pertencimento. Paredes que não ecoam seu riso não lhe pertencem.

O exílio dentro da pátria pode ser mais cruel do que no exterior, pois força você a se perguntar: "Onde fica meu lar? Onde fica minha verdadeira pátria?" Quando o lugar onde você nasceu lhe é roubado, o exílio se torna uma ferida que nunca cicatriza — uma lanterna que ilumina uma escuridão sem fim.

Exílio não é estar longe da sua terra natal, mas ver sua terra natal se distanciar de você, pedra por pedra, memória por memória.

Uma mala nunca é apenas um recipiente para pertences — é a prova do que não pode ser substituído. Tudo o que podíamos levar conosco era uma mala de saudade, cheia de fotos, memórias e fragmentos que simbolizam nossa terra.

É um testemunho da preservação de pedaços de um passado que o tempo não ousa apagar, onde cada objeto carrega um significado que vai além do espaço e do tempo.

Cada pessoa deslocada tem uma "mala da saudade", medida não pelo tamanho, mas pelo peso dos seus símbolos: uma fotografia, um terço, um livro, um cachecol, um perfume antigo. São pequenas coisas que não salvam o corpo, mas salvam a memória.

A mala da saudade não é uma mala comum abarrotada de roupas e papéis. É um museu móvel da existência. Cada item dentro dela carrega um significado mais pesado do que sua forma: uma chave enferrujada, uma fotografia desbotada, um pingente cheio de terra natal, talvez um pedaço de tecido do vestido de uma mãe, agora desaparecido.

Aqui, onde o valor é medido pela memória, não pelo ouro, a mala se torna uma pátria em miniatura — carregada no ombro enquanto a realidade é saqueada.

O mar é frequentemente mencionado nas palavras dos deslocados, não como um lugar para passeios, mas como uma solução final. A fuga em direção ao mar não era um desejo de nadar, mas de alcançar o mais distante possível de céu, ar e a mínima chance de vida.

Em Gaza, onde a terra encolhe e os muros explodem com tiros, o mar se torna o último limiar da vida, não uma fuga dela. Não é mais a vastidão azul cantada pelos poetas; agora, é um muro aquático que cerca a cidade por três lados, enquanto a morte se aproxima pelo quarto.

No léxico do deslocamento, “não há nada além do mar”.

O mar é a nossa última fronteira. Quando uma criança pergunta ao pai: "Para onde vamos se bombardearem a barraca?", a resposta é sempre: "O mar... Não há lugar além dele."

É a nossa única direção: nos mapas dos deslocados, não há setas apontando para o norte ou para o sul — apenas uma, apontando para o oeste, onde as ondas se recusam a servir de refúgio.

Este léxico é o novo batimento cardíaco de Gaza: uma pátria feita de palavras que se recusa a morrer.

Dificuldade de governar

Todos os dias os ministros dizem ao povo

Como é difícil governar. Sem os ministros

O trigo cresceria para baixo em vez de crescer para cima.

Nem um pedaço de carvão sairia das minas

Se o chanceler não fosse tão inteligente. Sem o ministro da Propaganda

Mais nenhuma mulher poderia ficar grávida. Sem o ministro da Guerra

Nunca mais haveria guerra. E atrever-se ia a nascer o sol

Sem a autorização do Führer?

Não é nada provável e se o fosse

Ele nasceria por certo fora do lugar.

2

E também difícil, ao que nos é dito,

Dirigir uma fábrica. Sem o patrão

As paredes cairiam e as máquinas encher-se-iam de ferrugem.

Se algures fizessem um arado

Ele nunca chegaria ao campo sem

As palavras avisadas do industrial aos camponeses: quem,

De outro modo, poderia falar-lhes na existência de arados? E que

Seria da propriedade rural sem o proprietário rural?

Não há dúvida nenhuma que se semearia centeio onde já havia batatas.

3

Se governar fosse fácil

Não havia necessidade de espíritos tão esclarecidos como o do Führer.

Se o operário soubesse usar a sua máquina

E se o camponês soubesse distinguir um campo de uma forma para tortas

Não haveria necessidade de patrões nem de proprietários.

E só porque toda a gente é tão estúpida

Que há necessidade de alguns tão inteligentes.

4

Ou será que

Governar só é assim tão difícil porque a exploração e a mentira

São coisas que custam a aprender?

Bertolt Brecht

Vamos escolher aliados, adversários e inimigos

Antes de escolhermos com quem nos aliaremos, conversaremos e mediremos o tamanho daqueles com quem iremos brigar. Precisamos, antes de tudo, resolver um pequeno detalhe interno: quem somos nós nessa guerra de quem tem grana, e para qual dos brigões essa grana está faltando para grandes investimentos? Porque, cá entre nós, o Brasil não é nem o Velociraptor, e muito menos o Tiranossauro-Rex. A gente é mais um tatu-canastra ou tatu-bola: blindado, pacato, mas cheio de dribles e surpresas quando cutucado. E com uma vantagem: nós temos comida, água, terra, minério, floresta… e paciência. Muita paciência e tempo para produzi-la em larga escala. Na última guerra, dos outros, e que entramos, deixamos milhares de brasileiros plantados no Cemitério de Pistóia, na Itália. Se decidirmos, agora, pelo lado errado, os nossos irmãos ficarão enterrados, aqui mesmo, e de fome…cheios de comida ao lado.

Mas agora querem que a gente entre numa guerra que não é nossa. E nós? Nós estamos aqui com a maior reserva de água doce do mundo, com o agro que alimenta mais da metade do planeta e com minérios estratégicos que fazem qualquer iPhone tremer de desejos. Pra que se meter na briga de cachorro grande? Os nossos embaixadores, diplomatas e cônsules estarão à altura de um Vinícius de Morais para empurrar com a barriga esses monstros, na base da música e da simpatia?

Aliado bom é aquele que não manda e-mail em caixa alta nem exige fidelidade canina. A gente precisa de parcerias que respeitem a nossa biodiversidade sem querer patentear o açaí e o guaraná. O agro brasileiro é robusto, resiliente, e aprendeu a dançar conforme a chuva, o sol e a geada. E não tem tempo pra guerra fria gourmet. Ele quer vender carne, soja, café, suco de laranja, manga, ferro, nióbio, e se bobear, até pra Marte. Para que isso aconteça, nos aliaremos até com Vênus. Desde que paguem em dia, claro.

Temos também o subsolo mais cobiçado desde que inventaram o lítio, o nióbio, cassiterita, terras raras, ouro, petróleo — e tudo isso misturado com floresta de plantinhas com noventa metros de altura. Um pesadelo logístico para quem quer extrair sem sujar os sapatos. E ainda vêm, uns e outros, dizendo que querem “proteger a Amazônia” com exércitos verdes, para evitar a morte de elefantes, zebras, leões, gorilas, girafas e outros bichinhos que os nossos índios não viram nem em zoológicos. Vai ver, continuam achando que as nossas enormes árvores crescem em solo pobre e crescem tanto que tocam o Céu. As nossas árvores não entendem esse inglês.

Inimigo mesmo é o que sorri enquanto tenta comprar seu país em prestações. Ou que quer te transformar em quintal produtivo, desde que você aceite tecnologia de segunda mão e preços de banana (sem nem consultar o agricultor). Inimigo é quem tenta ditar com quem você pode ou não fazer negócio — e ainda quer aplauso, tudo isso com a borduna nas mãos. Dizem, dizem, que os nossos antigos aliados, produziam, no FED, DUAS TONELADAS DE NOTAS DE CEM DÓLARES e mandavam para o Brasil, dezenas de tratores e leite para a merenda escolar, remédios em estoque e vacinas para grandes campanhas. O dinheiro recebido por trabalho a ser efetuado, já dizia o Professor Simonsen, não gera inflação, desde que haja um bobo para ficar com o estoque enferrujado.

Antes de decidir quem vai para a nossa feijoada diplomática, precisamos sentar à mesa com o Brasil real, aquele da geral do Maracanã e do Morumbi. Sem polarização, sem “Garrinchas contra Pelés” internos, doidos para serem russos, chineses ou americanos. Juntos, dá pra jogar um xadrez refinado com os dois Dinossauros, ao mesmo tempo — e ainda vender o tabuleiro de cedro para um deles. Se ficarmos brigando entre nós, vamos acabar vendendo, e entregando: a floresta, os pampas e o pantanal, a metro quadrado, em liquidação de soberania.

Ao fundo, a guerra deles é sobre escravização ou dominação. A nossa, se existir, é pela liberdade. E liberdade econômica se conquista com estratégia, inteligência e uma boa dose de ironia tropical. Não adianta vir com sanção, com pressão, com diplomacia de porrete. Aqui é Brasil com “S”. O país onde até a onça e o jabuti, se quiserem, escalam a árvore do sapoti, para conversar, se entender e rir.

E que fique claro: se a guerra for pelo futuro, a gente entra com água, comida, minério e até uma rede pra cochilar. Mas só se for do nosso jeito. O jeito do Brasil com “S”.

Mas agora querem que a gente entre numa guerra que não é nossa. E nós? Nós estamos aqui com a maior reserva de água doce do mundo, com o agro que alimenta mais da metade do planeta e com minérios estratégicos que fazem qualquer iPhone tremer de desejos. Pra que se meter na briga de cachorro grande? Os nossos embaixadores, diplomatas e cônsules estarão à altura de um Vinícius de Morais para empurrar com a barriga esses monstros, na base da música e da simpatia?

Aliado bom é aquele que não manda e-mail em caixa alta nem exige fidelidade canina. A gente precisa de parcerias que respeitem a nossa biodiversidade sem querer patentear o açaí e o guaraná. O agro brasileiro é robusto, resiliente, e aprendeu a dançar conforme a chuva, o sol e a geada. E não tem tempo pra guerra fria gourmet. Ele quer vender carne, soja, café, suco de laranja, manga, ferro, nióbio, e se bobear, até pra Marte. Para que isso aconteça, nos aliaremos até com Vênus. Desde que paguem em dia, claro.

Temos também o subsolo mais cobiçado desde que inventaram o lítio, o nióbio, cassiterita, terras raras, ouro, petróleo — e tudo isso misturado com floresta de plantinhas com noventa metros de altura. Um pesadelo logístico para quem quer extrair sem sujar os sapatos. E ainda vêm, uns e outros, dizendo que querem “proteger a Amazônia” com exércitos verdes, para evitar a morte de elefantes, zebras, leões, gorilas, girafas e outros bichinhos que os nossos índios não viram nem em zoológicos. Vai ver, continuam achando que as nossas enormes árvores crescem em solo pobre e crescem tanto que tocam o Céu. As nossas árvores não entendem esse inglês.

Adversário bom é aquele que te faz pensar, te desafia com respeito e até compra o que você vende. Com ele, dá pra negociar, pechinchar, até fingir que briga enquanto fecha contrato. E se der certo, vira até aliado. O problema é quando o adversário começa a impor sanções com a mesma cara de quem dá bom dia. Aí a coisa entorta. Nós temos que entrar nas mesas de negociações, com cara de tatu-bola mas sabedores que além de produzir para o mundo comer, também somos 300 milhões de vorazes consumidores. Isso é um baita mercado para os brigões lamberem os beiços.

Eles também sabem que nós podemos comprar e trocar.Inimigo mesmo é o que sorri enquanto tenta comprar seu país em prestações. Ou que quer te transformar em quintal produtivo, desde que você aceite tecnologia de segunda mão e preços de banana (sem nem consultar o agricultor). Inimigo é quem tenta ditar com quem você pode ou não fazer negócio — e ainda quer aplauso, tudo isso com a borduna nas mãos. Dizem, dizem, que os nossos antigos aliados, produziam, no FED, DUAS TONELADAS DE NOTAS DE CEM DÓLARES e mandavam para o Brasil, dezenas de tratores e leite para a merenda escolar, remédios em estoque e vacinas para grandes campanhas. O dinheiro recebido por trabalho a ser efetuado, já dizia o Professor Simonsen, não gera inflação, desde que haja um bobo para ficar com o estoque enferrujado.

Antes de decidir quem vai para a nossa feijoada diplomática, precisamos sentar à mesa com o Brasil real, aquele da geral do Maracanã e do Morumbi. Sem polarização, sem “Garrinchas contra Pelés” internos, doidos para serem russos, chineses ou americanos. Juntos, dá pra jogar um xadrez refinado com os dois Dinossauros, ao mesmo tempo — e ainda vender o tabuleiro de cedro para um deles. Se ficarmos brigando entre nós, vamos acabar vendendo, e entregando: a floresta, os pampas e o pantanal, a metro quadrado, em liquidação de soberania.

Ao fundo, a guerra deles é sobre escravização ou dominação. A nossa, se existir, é pela liberdade. E liberdade econômica se conquista com estratégia, inteligência e uma boa dose de ironia tropical. Não adianta vir com sanção, com pressão, com diplomacia de porrete. Aqui é Brasil com “S”. O país onde até a onça e o jabuti, se quiserem, escalam a árvore do sapoti, para conversar, se entender e rir.

E que fique claro: se a guerra for pelo futuro, a gente entra com água, comida, minério e até uma rede pra cochilar. Mas só se for do nosso jeito. O jeito do Brasil com “S”.

O legado climático do Papa

A morte do Papa Francisco deixou o mundo órfão de um líder carismático. Ao longo da semana, a mídia analisou seus doze anos como pontífice , destacando seu legado, principalmente na esfera social, mas também na ambiental, com a encíclica Laudato si, de uma década atrás, que inclui diretrizes para a construção de "um mundo mais solidário, fraterno, pacífico e sustentável", baseado em "uma relação mais harmoniosa com a natureza".

"A publicação da Laudato Si' em junho de 2015 foi fundamental para promover o diálogo sobre a gravidade da crise climática, tanto nos diversos fóruns de alto nível quanto no nível local, no âmbito da COP 21, que levou ao Acordo de Paris", disse Fabián Campos, diretor latino-americano do movimento Laudato Si', à DW.

"A Laudato Si teve uma grande influência porque pessoas das Nações Unidas, cientistas e líderes espirituais participaram de sua redação, e ela contém propostas e reflexões para influenciar os processos da vida", disse à DW João Gutemberg Sampaio, secretário-executivo da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam).

"A encíclica Laudato si' ajudou a universalizar a preocupação com o cuidado da nossa casa comum, um conceito que não é apenas ambientalista, mas também inclui a preocupação com todo o planeta, incluindo seres animados e inanimados", disse à DW Pedro Sánchez, membro da equipe de coordenação da Rede Igrejas e Mineração.

"Esta encíclica vai muito além da mera preocupação com a crise climática; ela se aprofunda nas causas do aquecimento global e da poluição e destruição do planeta", ressalta Sánchez. “Hoje, é um dos textos estudados em escolas, universidades, movimentos ambientalistas e até mesmo em grupos de catequese paroquial que, em muitas partes do mundo, geraram o que é chamado de Pastoral da Ecologia Integral.”

Segundo Campos, o caminho rumo à ecologia integral "teria começado em Aparecida, onde todo o episcopado da América Latina e do Caribe se reuniu com o então Papa Bento XVI, que o encarregou de redigir o documento final". "Esse processo foi fundamental, pois ele pôde vivenciar em primeira mão os desafios que a Igreja enfrentava nessa questão, particularmente na Amazônia. A partir disso, podemos ver que a Laudato si pode ser, em si, um reflexo de um processo de amadurecimento de sua visão de ecologia integral para a Igreja universal", acrescenta. Além disso, ele lembra que “foi assim que alguns anos depois ele propôs o Sínodo da Amazônia”.

Este é "um forte chamado da Igreja universal para cuidar e defender um dos ecossistemas mais importantes do planeta Terra, que está seriamente ameaçado por indústrias extrativas como petróleo, mineração, pecuária e monocultura", lembra Sánchez.

“Diz-se que com o Sínodo da Amazônia, Francisco trouxe a periferia para o centro, porque o Vaticano tem uma grande capacidade de comunicação, então ele deu voz, visibilidade e um grito de preocupação para todo o planeta”, explica o secretário executivo da REPAM.

Além de fundar redes eclesiais de ecologia integral ao redor do mundo, a Igreja também ecoou o apelo do Papa Francisco por ações urgentes sobre o desinvestimento em combustíveis fósseis. "É a instituição que atualmente mais se comprometeu a não investir em combustíveis fósseis. O desinvestimento se concentrou principalmente no Norte global, mas vem se consolidando cada vez mais na América Latina", afirma a diretora latino-americana do movimento Laudato Si'.

No entanto, para o porta-voz da Rede Iglesias e Mineração, embora esse movimento "tenha alcançado grandes avanços na conscientização do mundo acadêmico e de alguns grupos de investidores, não foi capaz de deter o avanço do extrativismo petrolífero na América Latina". “Também devem ser adicionadas campanhas para desinvestir na mineração e em outros tipos de extrativismo, principalmente em áreas como a Amazônia”, acredita.

Nesse sentido, Campos lembra que “a Igreja também assumiu o firme compromisso de se manifestar contra projetos extrativistas que afetam toda a sociedade, incluindo a Igreja em El Salvador, Equador e República Dominicana”.

Também se destaca nesta área a criação da Plataforma Internacional para o Desinvestimento Minerador, promovida pela Rede Iglesias y Minería e com mais de 200 organizações associadas. No entanto, "ainda são poucos para obter o impacto necessário", lamenta Sánchez, que dá alguns exemplos de ações na região. “No Brasil, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) conta com uma Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração; no Equador, a Igreja promove a Rede Nacional de Pastoral Ecológica; no Panamá e em El Salvador, a Igreja defende que seus respectivos países sejam livres da mineração de metais; nos nove países amazônicos, a Rede Eclesial Pan-Amazônica está se consolidando; e a Rede Igrejas e Mineração também está consolidando seus nós nacionais na maioria dos países do continente”, explica Sánchez.

Campos também lembra que "a Igreja Católica apresentou os 'Objetivos da Laudato si' e a 'Plataforma de ação da Laudato si', que foram elaborados para fornecer às comunidades católicas ao redor do mundo e suas diversas instituições um roteiro para cumprir esse chamado".

"A morte do Papa Francisco nos coloca diante do desafio de redobrar nossos esforços para promover um mundo de maior solidariedade entre todos os seres, incluindo os humanos, e um mundo de harmonia que garanta a biodiversidade", acredita Sánchez.

"Nosso querido Papa Francisco está encerrando sua peregrinação conosco, mas em sentido físico, não em termos de ideias e propostas", lembra o porta-voz da Repam.

Por isso, "a maneira de preservar o legado de Francisco é colocar em prática a mensagem que ele deixou à humanidade", argumenta Campos, enfatizando que seu legado "continuará marcando o caminho da Igreja Católica e da sociedade em geral rumo à ecologia integral, pois esta já foi amplamente assimilada pela comunidade católica e até mesmo não católica graças à profundidade de sua mensagem".

"A publicação da Laudato Si' em junho de 2015 foi fundamental para promover o diálogo sobre a gravidade da crise climática, tanto nos diversos fóruns de alto nível quanto no nível local, no âmbito da COP 21, que levou ao Acordo de Paris", disse Fabián Campos, diretor latino-americano do movimento Laudato Si', à DW.

"A Laudato Si teve uma grande influência porque pessoas das Nações Unidas, cientistas e líderes espirituais participaram de sua redação, e ela contém propostas e reflexões para influenciar os processos da vida", disse à DW João Gutemberg Sampaio, secretário-executivo da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam).

"A encíclica Laudato si' ajudou a universalizar a preocupação com o cuidado da nossa casa comum, um conceito que não é apenas ambientalista, mas também inclui a preocupação com todo o planeta, incluindo seres animados e inanimados", disse à DW Pedro Sánchez, membro da equipe de coordenação da Rede Igrejas e Mineração.

"Esta encíclica vai muito além da mera preocupação com a crise climática; ela se aprofunda nas causas do aquecimento global e da poluição e destruição do planeta", ressalta Sánchez. “Hoje, é um dos textos estudados em escolas, universidades, movimentos ambientalistas e até mesmo em grupos de catequese paroquial que, em muitas partes do mundo, geraram o que é chamado de Pastoral da Ecologia Integral.”

Segundo Campos, o caminho rumo à ecologia integral "teria começado em Aparecida, onde todo o episcopado da América Latina e do Caribe se reuniu com o então Papa Bento XVI, que o encarregou de redigir o documento final". "Esse processo foi fundamental, pois ele pôde vivenciar em primeira mão os desafios que a Igreja enfrentava nessa questão, particularmente na Amazônia. A partir disso, podemos ver que a Laudato si pode ser, em si, um reflexo de um processo de amadurecimento de sua visão de ecologia integral para a Igreja universal", acrescenta. Além disso, ele lembra que “foi assim que alguns anos depois ele propôs o Sínodo da Amazônia”.

Este é "um forte chamado da Igreja universal para cuidar e defender um dos ecossistemas mais importantes do planeta Terra, que está seriamente ameaçado por indústrias extrativas como petróleo, mineração, pecuária e monocultura", lembra Sánchez.

“Diz-se que com o Sínodo da Amazônia, Francisco trouxe a periferia para o centro, porque o Vaticano tem uma grande capacidade de comunicação, então ele deu voz, visibilidade e um grito de preocupação para todo o planeta”, explica o secretário executivo da REPAM.

Além de fundar redes eclesiais de ecologia integral ao redor do mundo, a Igreja também ecoou o apelo do Papa Francisco por ações urgentes sobre o desinvestimento em combustíveis fósseis. "É a instituição que atualmente mais se comprometeu a não investir em combustíveis fósseis. O desinvestimento se concentrou principalmente no Norte global, mas vem se consolidando cada vez mais na América Latina", afirma a diretora latino-americana do movimento Laudato Si'.

No entanto, para o porta-voz da Rede Iglesias e Mineração, embora esse movimento "tenha alcançado grandes avanços na conscientização do mundo acadêmico e de alguns grupos de investidores, não foi capaz de deter o avanço do extrativismo petrolífero na América Latina". “Também devem ser adicionadas campanhas para desinvestir na mineração e em outros tipos de extrativismo, principalmente em áreas como a Amazônia”, acredita.

Nesse sentido, Campos lembra que “a Igreja também assumiu o firme compromisso de se manifestar contra projetos extrativistas que afetam toda a sociedade, incluindo a Igreja em El Salvador, Equador e República Dominicana”.

Também se destaca nesta área a criação da Plataforma Internacional para o Desinvestimento Minerador, promovida pela Rede Iglesias y Minería e com mais de 200 organizações associadas. No entanto, "ainda são poucos para obter o impacto necessário", lamenta Sánchez, que dá alguns exemplos de ações na região. “No Brasil, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) conta com uma Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração; no Equador, a Igreja promove a Rede Nacional de Pastoral Ecológica; no Panamá e em El Salvador, a Igreja defende que seus respectivos países sejam livres da mineração de metais; nos nove países amazônicos, a Rede Eclesial Pan-Amazônica está se consolidando; e a Rede Igrejas e Mineração também está consolidando seus nós nacionais na maioria dos países do continente”, explica Sánchez.

Campos também lembra que "a Igreja Católica apresentou os 'Objetivos da Laudato si' e a 'Plataforma de ação da Laudato si', que foram elaborados para fornecer às comunidades católicas ao redor do mundo e suas diversas instituições um roteiro para cumprir esse chamado".

"A morte do Papa Francisco nos coloca diante do desafio de redobrar nossos esforços para promover um mundo de maior solidariedade entre todos os seres, incluindo os humanos, e um mundo de harmonia que garanta a biodiversidade", acredita Sánchez.

"Nosso querido Papa Francisco está encerrando sua peregrinação conosco, mas em sentido físico, não em termos de ideias e propostas", lembra o porta-voz da Repam.

Por isso, "a maneira de preservar o legado de Francisco é colocar em prática a mensagem que ele deixou à humanidade", argumenta Campos, enfatizando que seu legado "continuará marcando o caminho da Igreja Católica e da sociedade em geral rumo à ecologia integral, pois esta já foi amplamente assimilada pela comunidade católica e até mesmo não católica graças à profundidade de sua mensagem".

Trump, Cem Dias de medo e demolição

O poder econômico é o único que parece capaz de deter a deriva autoritária do presidente dos EUA, mas em termos de direitos humanos, os estragos de suas políticas podem durar anos.

Primeiro ele foi atrás dos imigrantes; agora ele está atrás dos juízes. A obsessão do governo Trump em espalhar o terror entre os milhões de estrangeiros que vivem nos Estados Unidos aumentou significativamente na quinta-feira, quando uma juíza local de Milwaukee foi presa e acusada de obstruir a polícia que tentava prender um imigrante em seu tribunal.

Seja qual for o caso, a mensagem é clara: não há lugar seguro para aqueles que, independentemente da lei, o presidente considera seus inimigos. E cada vez mais cidadãos, americanos ou não , estão sendo incluídos nessa categoria pela sua Administração, numa deriva autoritária que deve começar a ser chamada pelo seu nome.

O incidente de Milwaukee é apenas o enésimo episódio de intimidação, tragicamente consistente com tudo o que a Casa Branca fez desde 20 de janeiro quando Trump começou a revogar arbitrariamente direitos civis, compromissos internacionais e acordos comerciais por decreto.

A fúria xenófoba é apenas um aspecto em que o presidente republicano demonstrou sua concepção de poder: acumular o máximo possível, não apenas em seu governo, mas também em sua pessoa, e fazê-lo ignorando costumes, pactos e até mesmo leis, ao mesmo tempo em que elimina possíveis resistências por meio da coerção. É assim que moldou a vida de imigrantes, universidades, advogados, meios de comunicação, empresas, mercados e países; é uma síntese de ideologia de ultradireita e gestão caótica.

Em pouco mais de três meses, Trump assinou 137 decretos executivos, mais do que qualquer outro presidente na história. Alguns são simbólicos, como a eliminação de canudos de papel no governo ou a renomeação do Golfo do México . Outros são um ataque direto à Constituição, como a reversão da cidadania por direito de nascimento ou a realocação de orçamentos alocados pelo Congresso. A única coisa que eles têm em comum é o desejo de intimidar todas as instituições, públicas e privadas, para expandir o poder discricionário de uma Casa Branca que os serve e à ideologia de ultradireita de seus apoiadores.

Mais de 80 reclamações foram apresentadas contra essas ordens, buscando sua suspensão preventiva, muitas das quais foram bem-sucedidas. Mas essas derrotas são sistematicamente apeladas com a intenção óbvia de levar os casos o mais rápido possível perante uma Suprema Corte que Trump considera estar do seu lado. Seis juízes conservadores e três juízes progressistas estão atualmente lidando com questões importantes de separação de poderes, direitos civis e até mesmo direitos humanos que antes eram intocáveis.

Assim como minou a ordem constitucional americana, a Casa Branca agiu como uma bola de demolição para a ordem internacional. Assim, Benjamin Netanyahu recebeu sua bênção para decidir o destino de Gaza com sangue e fogo sobre um manto de ruínas e mais de 50.000 cadáveres de civis . Além de retirar os EUA da OMS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas , a agência internacional de ajuda, USAID, foi desmantelada, com consequências terríveis em partes do mundo onde seu trabalho não pode ser substituído.

Mas nada exemplifica a destruição da ordem internacional como a guerra na Ucrânia. A ideia de que os EUA defenderão qualquer país da agressão russa entrou em colapso. Washington deixou de considerar a defesa da Europa uma questão estratégica, e 80 anos de aliança ocidental se tornaram história. Nesta nova era, o presidente americano se apresenta como alguém que joga o jogo da neutralidade e pode tanto pressionar verbalmente o invasor Putin, como fez neste sábado, quanto ameaçar Zelensky exigindo a capitulação com argumentos que pouco diferem dos do Kremlin.

A arbitrariedade e o abuso se espalharam para acordos comerciais por meio de uma política tarifária que colocou em risco tanto a estabilidade econômica global quanto a prosperidade americana. As reações variam da subserviência de países menores e da cautela da UE à escalada total da China. Trump acredita que o mundo deve pagar um preço por fazer negócios com os EUA, uma arrogância que está começando a criar alianças fora de Washington e isolando o país da globalização que, baseada no dólar, o tornou a principal potência mundial.

Parece que somente o poder corporativo que o cerca e o capital que o apoiou de fora podem deter a deriva econômica destrutiva e autodestrutiva de Trump. Foi o único freio que funcionou nesses três longos meses. Em questões de meio ambiente, cooperação internacional e, acima de tudo, direitos civis, os danos podem durar anos.

A recusa da Universidade Harvard em permitir que sua autonomia seja violada e a atitude de alguns juízes são os primeiros sinais de que a sociedade americana, assim como o resto do mundo, está começando a emergir do choque que vem vivenciando há quase 100 dias. A resposta do trumpismo a essa resistência definirá, em última análise, o regime instalado em Washington.

Primeiro ele foi atrás dos imigrantes; agora ele está atrás dos juízes. A obsessão do governo Trump em espalhar o terror entre os milhões de estrangeiros que vivem nos Estados Unidos aumentou significativamente na quinta-feira, quando uma juíza local de Milwaukee foi presa e acusada de obstruir a polícia que tentava prender um imigrante em seu tribunal.

Seja qual for o caso, a mensagem é clara: não há lugar seguro para aqueles que, independentemente da lei, o presidente considera seus inimigos. E cada vez mais cidadãos, americanos ou não , estão sendo incluídos nessa categoria pela sua Administração, numa deriva autoritária que deve começar a ser chamada pelo seu nome.

O incidente de Milwaukee é apenas o enésimo episódio de intimidação, tragicamente consistente com tudo o que a Casa Branca fez desde 20 de janeiro quando Trump começou a revogar arbitrariamente direitos civis, compromissos internacionais e acordos comerciais por decreto.

A fúria xenófoba é apenas um aspecto em que o presidente republicano demonstrou sua concepção de poder: acumular o máximo possível, não apenas em seu governo, mas também em sua pessoa, e fazê-lo ignorando costumes, pactos e até mesmo leis, ao mesmo tempo em que elimina possíveis resistências por meio da coerção. É assim que moldou a vida de imigrantes, universidades, advogados, meios de comunicação, empresas, mercados e países; é uma síntese de ideologia de ultradireita e gestão caótica.

Em pouco mais de três meses, Trump assinou 137 decretos executivos, mais do que qualquer outro presidente na história. Alguns são simbólicos, como a eliminação de canudos de papel no governo ou a renomeação do Golfo do México . Outros são um ataque direto à Constituição, como a reversão da cidadania por direito de nascimento ou a realocação de orçamentos alocados pelo Congresso. A única coisa que eles têm em comum é o desejo de intimidar todas as instituições, públicas e privadas, para expandir o poder discricionário de uma Casa Branca que os serve e à ideologia de ultradireita de seus apoiadores.

Mais de 80 reclamações foram apresentadas contra essas ordens, buscando sua suspensão preventiva, muitas das quais foram bem-sucedidas. Mas essas derrotas são sistematicamente apeladas com a intenção óbvia de levar os casos o mais rápido possível perante uma Suprema Corte que Trump considera estar do seu lado. Seis juízes conservadores e três juízes progressistas estão atualmente lidando com questões importantes de separação de poderes, direitos civis e até mesmo direitos humanos que antes eram intocáveis.

Assim como minou a ordem constitucional americana, a Casa Branca agiu como uma bola de demolição para a ordem internacional. Assim, Benjamin Netanyahu recebeu sua bênção para decidir o destino de Gaza com sangue e fogo sobre um manto de ruínas e mais de 50.000 cadáveres de civis . Além de retirar os EUA da OMS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas , a agência internacional de ajuda, USAID, foi desmantelada, com consequências terríveis em partes do mundo onde seu trabalho não pode ser substituído.

Mas nada exemplifica a destruição da ordem internacional como a guerra na Ucrânia. A ideia de que os EUA defenderão qualquer país da agressão russa entrou em colapso. Washington deixou de considerar a defesa da Europa uma questão estratégica, e 80 anos de aliança ocidental se tornaram história. Nesta nova era, o presidente americano se apresenta como alguém que joga o jogo da neutralidade e pode tanto pressionar verbalmente o invasor Putin, como fez neste sábado, quanto ameaçar Zelensky exigindo a capitulação com argumentos que pouco diferem dos do Kremlin.

A arbitrariedade e o abuso se espalharam para acordos comerciais por meio de uma política tarifária que colocou em risco tanto a estabilidade econômica global quanto a prosperidade americana. As reações variam da subserviência de países menores e da cautela da UE à escalada total da China. Trump acredita que o mundo deve pagar um preço por fazer negócios com os EUA, uma arrogância que está começando a criar alianças fora de Washington e isolando o país da globalização que, baseada no dólar, o tornou a principal potência mundial.

Parece que somente o poder corporativo que o cerca e o capital que o apoiou de fora podem deter a deriva econômica destrutiva e autodestrutiva de Trump. Foi o único freio que funcionou nesses três longos meses. Em questões de meio ambiente, cooperação internacional e, acima de tudo, direitos civis, os danos podem durar anos.

A recusa da Universidade Harvard em permitir que sua autonomia seja violada e a atitude de alguns juízes são os primeiros sinais de que a sociedade americana, assim como o resto do mundo, está começando a emergir do choque que vem vivenciando há quase 100 dias. A resposta do trumpismo a essa resistência definirá, em última análise, o regime instalado em Washington.

segunda-feira, 28 de abril de 2025

É impossível perdoar um pecado eterno contra a Constituição

Há pecados imperdoáveis, blasfemar contra o Espírito Santo, por exemplo, pois quem os comete põe a si mesmo fora do alcance das leis de Deus. Um pecado imperdoável nega frontalmente a autoridade de Deus, como fez Satanás, cujo destino já está traçado. Ao cometer tal pecado a pessoa escolhe, livremente, ficar fora do alcance da infinita misericórdia do Senhor, tomando uma atitude da mais extrema arrogância.

Por assim dizer, perdoar um pecado imperdoável não pode depender da boa vontade, da misericórdia, do amor de Deus ou de seus sacerdotes. Fazer isso seria uma impossibilidade absoluta. Afinal, não se pode perdoar quem não reconhece, no fundo do seu coração, a autoridade de quem tem poder de perdoar e a gravidade dos atos cometidos. Um sacerdote que insistisse em uma ideia satânica como essa estaria contribuindo para o descrédito, para a destruição de Lei de Deus aos olhos dos homens.

Neste caso, o sacerdote estaria falando falsamente em nome Dele para falsamente perdoar alguém que não se arrependeu, que não reconhece Sua autoridade. Desta forma, estaria expondo a Deus e toda a Cristandade ao escárnio da multidão ao dizer, ainda que falsamente, que Deus perdoaria a quem não aceita Sua autoridade; que Deus se curva diante dos arrogantes que não se submetem à sua Lei.

Não é preciso nem dizer que Deus jamais faria ou autorizaria que alguém fizesse algo que contrariasse Sua autoridade. Dizer ou pensar algo assim é evidentemente ridículo, não faz sentido algum. Se é verdade que a vontade de Deus será sempre misteriosa, a sua autoridade não pode ser. Ela deve aparecer clara, cristalina, inequívoca para os crentes. Aceitar a autoridade de Deus e de sua Lei é imprescindível para quem tem fé, e a fé é a condição necessária para a salvação.

Há outros casos em que as leis se preocupam como o problema da sua própria destruição, leis divinas e leis humanas. Casos que podem nos ajudar a compreender o problema da anistia, pois exigem um raciocínio semelhante para serem plenamente compreendidos.

Por exemplo, há faltas de um pai ou de uma mãe de família, as quais nem o Judiciário, nem ninguém tem o poder de perdoar. Apontar tais faltas e puni-las é de interesse público, pois estamos falando de menores que merecem proteção de todos nós, inclusive contra violências ocorridas no seio das famílias. O servidor público, o Juiz que deixasse de tomar providências para responsabilizar os infratores estariam traindo seus deveres e poderia, inclusive, ser punido por isso.

Nesse caso, também não se trata de boa vontade, de misericórdia, de amor ou de senso de justiça. O perdão se torna impossível porque o pai ou a mãe destruiu a sua própria autoridade e colocou em risco a autoridade da instituição da família diante de toda a sociedade.

Tais pais ou mães, com suas ações ilegais, deixam claro que renunciam de fato à sua condição de pai ou mãe, destruindo a própria autoridade e negando as leis que regulam as famílias em geral. Manter filhos ou filhas sob o poder de alguém que, por exemplo, os abandonou, significaria oferecer ao escárnio público todos os demais pais e mães que cuidam bem dos seus filhos e ameaçar a autoridade dos chefes de todas as famílias que existem.

Além de um poder moral e religioso, o poder do pai e da mãe sobre filhos e filhas também é regulado pelo direito, tal é a importância da família para a nação brasileira. Assim, diz o Código Civil brasileiro em seu artigo 1.638 que, por exemplo, perderá por ato judicial o poder familiar, o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho (inciso I), deixar o filho em abandono (inciso II) e entregar de forma irregular o filho a terceiro para fins de adoção (inciso V).

Como se vê, o direito protege tanto as crianças, quanto a autoridade de pais e mães e da família em geral. Não se pode permitir que um falso pai ou uma falsa mãe permaneça juridicamente exercendo poder sobre seus filhos depois de praticar atos que negam a sua autoridade. Fazer tal coisa, no limite, poderia destruir a autoridade de todo o pai e de toda mãe de família. Afinal, quem respeitaria o direito de um país que permitisse que pais e mães abandonassem seus filhos e continuassem a gozar do status jurídico de pai e mãe?

Também nesse caso, o que poderíamos chamar, por comparação, de pecados eternos contra o poder da família, são impassíveis de perdão. Perdoar colocaria em risco a proteção da família como instituição e as leis do país, que se tornariam ridículas aos olhos de todos.