sexta-feira, 4 de abril de 2025

Tarifas de 3ª classe!

2 – As tarifas podem proteger uma indústria, mas prejudicam muitas outras. Se as empresas não conseguem exportar, perdem receitas, cortam postos de trabalho ou até encerram. Ou seja, não há empregos.

3 – Numa guerra comercial, empresas e investidores não sabem o que esperar. Uma tarifa aqui, uma retaliação ali… Resultado? Travam investimentos, adiam contratações e a economia perde força.

Exemplo: em 2018, Trump aplicou tarifas sobre máquinas de lavar importadas. A ideia era proteger os fabricantes locais, como a Whirlpool. E sim, os concorrentes asiáticos ficaram mais caros. Que aconteceu?

O preço das máquinas subiu, em média, 86 dólares por unidade. E o mais surpreendente: o preço das máquinas de secar (sem tarifas!) também aumentou — apenas porque os vendedores aproveitaram a boleia.

Esta guerra, no primeiro mandato de Donald Trump, acabou assim: os consumidores americanos gastaram mais de 1,5 mil milhões de dólares extra só para lavar e secar roupa. E apenas 1.800 empregos foram criados.

Groelândia, o retorno do Império Americano

Contudo, no mesmo evento sobre o futuro do Ártico, ocorrido na Rússia em março, o presidente russo fingiu admitir a legitimidade do direito do colega cowboy sobre a Groelândia. Convenhamos, tal justificativa servirá também para Putin, na barganha pela Ucrânia.

Porém, se a ideia de Trump for trocar a Ucrânia pela Groelândia, estará reproduzindo o Pacto Molotov-Ribbentrop, firmado às portas da II Guerra Mundial entre Berlim e o Kremlin para dividirem a Polônia. Pensavam ter excluído a Europa do xadrez geopolítico, mas o saldo foi um continente devastado e 60 milhões de mortos. Em 2025, a incerteza de propósitos de Trump e Putin também se sobrepõe a qualquer perspectiva de desfecho pacífico dessa nova partilha do mundo entre as potências do momento.

Para começar, assim como na brodagem anterior entre Stalin e Hitler, os dois líderes atuais blefam com a mesma naturalidade com que respiram. Trump deveria saber que o teatro Groelândia-Ucrânia pode ser mais útil na repactuação do seu convívio com a Europa do que na tratativa duvidosa com a Rússia. Se o presidente ianque tiver algum juízo (memória já seria suficiente), não largará o barril de nitroglicerina europeu ao Deus dará.

Afinal, nos últimos dois milênios os europeus têm dado um boi pra não entrarem numa guerra e uma boiada pra não saírem dela.

Por sua vez, apesar de os Estados Unidos terem brindado a humanidade com a democracia republicana em 1776 (uma década antes da Revolução Francesa), o país símbolo de liberdade não tardou a pôr em marcha um projeto imperialista de fazer inveja a qualquer monarquia colonial europeia. Ou seja, não há nada de propriamente novo no front americano.

Os EUA vivem em guerra (ou da guerra) há 250 anos, desde seu nascimento. A primeira, logo em 1812, foi contra o Canadá numa disputa por fronteiras que só acalmou quando canadenses e ingleses incendiaram Washington e a Casa Branca. Em 1836 foi a vez do Texas que, mal havia declarado sua independência do México, foi engolido pelo Tio Sam. Pouco depois os americanos entraram em guerra com o próprio México e anexaram a California, Nevada, Utah, Novo México, Arizona, Wyoming e Colorado. Nesse meio tempo, pasmem, conseguiram guerrear até contra si próprios, numa guerra civil que vitimou cerca de um milhão de americanos!

Enquanto isso, compraram o Alasca dos russos e na virada do Século XX anexaram o Havaí numa escaramuça mal explicada. Na mesma época, ao adquirirem as Filipinas herdaram uma guerra de independência do arquipélago que durou 40 anos. Depois vieram duas guerras mundiais (com duas bombas atômicas), a Guerra Fria, Coreia, Vietnam, Iraque, Líbia, Somália, Libéria, Síria, Afeganistão, sem falar no apoio a inúmeros golpes de Estado e conflitos regionais.

Ou seja, é possível que a Groelândia seja apenas mais um episódio, de uma nova temporada, na extensa série de refregas do Império Americano. Resta saber se prevalecerá alguma racionalidade mínima do colonialismo tradicional, ou se o fator Trump pode bagunçar o tabuleiro geopolítico e econômico global. Vale lembrar que Roma prosperou com Otaviano Augustus, mas findou (des)governada por Calígula.

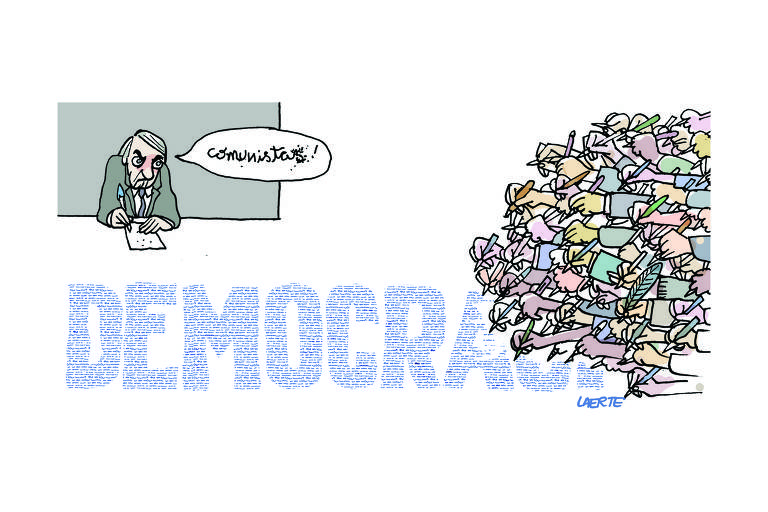

Biblioteca oficial do crime bolsonarista

Se você está desconfiado da delação de Mauro Cid, como se tijolinho de barro fosse alicerce do arranha-céus de provas contra Bolsonaro; se leu notas de imprensa céticas à denúncia da PGR, versão palpiteira e diletante de garantismo; se fica admirado com a coragem moral da advocacia bolsonarista para dizer o que diz, renove a biblioteca e acione a memória.

A delinquência foi documentada e televisionada. A tentativa de golpe veio também na forma impressa, à moda de Jair. Coisa tão grande que alguns se recusam a ver. A sociologia chamou essa atrofia sensorial de cegueira supraliminar.

A biblioteca tem três estantes. A primeira guarda a bibliografia militar, cuja referência é "O Cadete e o Capitão: a Vida de Bolsonaro no Quartel", de Luiz Maklouf. Conta do plano de atentado na adutora do Guandu e da absolvição fraudulenta pelo STM, que ignorou laudo grafotécnico.

Na segunda, a bibliografia parlamentar. Reúne casos de quebra de decoro e ações criminais no STF em razão de: defesa do fechamento do Congresso e do fuzilamento de FHC, ameaça de agressão física a assessora parlamentar, agressão verbal a Preta Gil e física a Randolfe Rodrigues, incitação ao estupro, ode à tortura e ao maior torturador da ditadura, leniência de Michel Temer, rachadinhas. Inclua os podcasts Retrato Narrado, de Carol Pires, e A Vida Secreta de Jair, de Juliana Dal Piva.

Na terceira, a presidencial. O governo que existiu em permanente estado de flagrância tem duas prateleiras principais: crimes contra a vida e a saúde pública; crimes contra a liberdade democrática. Para não falar em corrupção.

São peças produzidas não pela esquerda com sede de vingança, mas pela cidadania, famílias de vítimas, advogados, autoridades: representações ao Tribunal Penal Internacional; pedidos de impeachment (e o chamado "superpedido"); relatório da CPI da Covid; representações criminais arquivadas liminarmente por Augusto Aras; ação civil pública contra a Jovem Pan, por construção dolosa do caldo desinformacional em ataque à democracia; denúncia criminal da PGR.

Graças a Aras, a Lira e até a Gonet, que deixou muito na gaveta para se concentrar nos crimes de 8 de janeiro, virou pechincha. Crimes da pandemia foram disfarçadamente anistiados. Tradição de nossas casas de tolerância à delinquência política.

Todos temos direito de dizer que nada disso é crime, apenas exercício da liberdade patriota. Assim como todos temos direito de ser idiotas. O sistema de justiça tem dever de proteger o exercício do direito à idiotia. Só não pode confundir paixão com inocência, servidão voluntária com legalidade.

Há casos juridicamente difíceis e politicamente fáceis. A denúncia contra a cúpula do golpe é o contrário. Não pede superpoderes analíticos, só coragem de juízes e integridade de comentaristas.

Bolsonaristas chamaram de "reedição do Tribunal de Nuremberg". Sorte que o direito penal desconsidera ato falho. Hannah Arendt notou em Eichmann a banalidade do mal. Estamos assistindo à banalidade da ignorância.

O Trump que Bolsonaro seria

Foi como sempre enxergamos os EUA —arrogantes e sem escrúpulos no exterior, mas internamente sujeitos a um sistema legal de quase 250 anos e sólido demais para ser abalado por arroubos fora das, olha só, "quatro linhas". Agora Donald Trump está provando que não era nada disso. Bastaria que surgisse alguém chutando a porta, distribuindo tapas na cara e mandando todo mundo ficar de nariz contra a parede para que esse sistema se acoelhasse —com todo respeito pelos coelhos.

Trump descobriu em seu primeiro mandato que, se reeleito, o sistema não resistiria a um peteleco. Novamente de posse do Executivo e tendo reduzido seu outrora grande partido, o Republicano, a um bando de zumbis, só teria pela frente a Suprema Corte, esta já composta em maioria por seus homens, nomeados da outra vez. Para sua surpresa, são exatamente esses juízes que, ainda respeitosos à lei, estão tentando peitar suas indignidades.

Há dias, Hillary Clinton chamou Trump de "burro". Incrível, uma mulher com a tarimba de Hillary afirmar isso. Trump, por mais tresloucadas suas falas e atitudes, sabe o que diz e o que faz. Precisa destruir o sistema para impor outro, em que possa aplicar suas pretensões. A Groenlândia, por exemplo, não lhe interessa para fins turísticos —quer derretê-la para explorar seus minérios e petróleo. Há interesses em todos os aparentes absurdos que comete.

Para isso, Trump precisa imperar sem contestação. Como aqui faria Bolsonaro se tivesse sido reeleito.

Daniel Kahneman e o Populismo

Daniel Kahneman, psicólogo israelense, foi Prêmio Nobel de economia em 2002, por sua teoria (junto com Amos Tversky) sobre o comportamento humano em matéria econômica. A teoria deles era radicalmente contrária ao princípio das expectativas racionais que fundamenta teoricamente a mística da infalibilidade dos mercados financeiros e a defesa de sua completa desregulamentação. Os seres humanos decidem sob influência de vieses e heurísticas (atalhos mentais) que levam a ilusões cognitivas e grandes erros de avaliação. Como a crise de 2008 demonstrou de forma definitiva, o comportamento de manada nos mercados financeiros e a irracionalidade dos agentes econômicos acontecem por erros e ilusões cognitivas.

Amos Tversky faleceu em 2006 e no último dia 27 de março, fez um ano que Daniel Kahneman submeteu-se ao procedimento de suicídio assistido na Suíça aos noventa anos. Seu livro “Rápido e devagar: duas formas de pensar” publicado em 2011, mostra que a forma rápida é intuitiva, automática e emocional. Toma decisão com base em padrões e experiências passadas mas é sujeita a erros de avaliação e ilusões cognitivas. A forma devagar é logica, deliberada e esforçada. Analisa informações com cuidado e precisão. É mais lenta e trabalhosa e menos sujeita a erros.

Kahneman e Tversky trabalharam anos para que sua contestação dos principios psicológicos da teoria econômica fosse ouvida nos fóruns de economia. A história e, principalmente, a crise de 2008 comprovaram que eles tinham razão. A verdade apareceu e a economia comportamental tornou-se um ramo de pesquisa aceito e respeitado.

O debate político no mundo digital, nas redes sociais em particular, em muito se assemelha aos mercados financeiros desregulados. O discurso político populista é elaborado para ser avaliado pelo modo rápido de pensar. Narrativas, exemplos, metáforas e situações hipotéticas são construídas e costuradas para fazer as pessoas se apaixonarem pelos heróis, odiarem os vilões e, principalmente, acreditarem piamente na mitologia populista. Sua força está apenas na verossimilhança e na capacidade de encantamento da narrativa. Conspirações, difamações e mentiras são ingredientes válidos. A realidade é apenas um dos mundos possíveis.

A ascenção do populismo de extrema direita em todo o mundo, tendo Donald Trump e os bilionários das Big Techs `a frente, reforça o paralelo entre os desastres causados por mercados financeiros desregulados e a força política da mensagem populista. No ambiente de vale tudo das redes sociais, as Big Techs resistem `as tentativas de regulação enquanto lucram com o caos. O pensamento humano em modo devagar, fundamental para a ciência e para a evolução da humanidade ficou fora de moda. Sob o Trumpismo ficou quase proibido.

Estou convencido que o populismo vai fracassar mas não sem antes fazer um estrago gigantesco em termos de destruição institucional e de valores civilizatórios. Como na crise financeira de 2008, o mundo poderá pedir ajuda ao Estado e a suas instituições para nos tirar da desordem e da desesperança. Contudo, acho que levará algum tempo.

O Brasil pode chegar nas eleições de 2026 sem os dois lideres populistas que ainda hoje polarizam o país mas que estão perdendo terreno no imaginário da população. Os eleitores de Bolsonaro e Lula estão arrependidos como mostrou a pesquisa da Tendências publicada recentemente no Estadão.

Precisamos nos livrar desta ilusão cognitiva que fez o Brasil andar pra trás.

Musk, meu bilionário favorito

"Loser. Loser. Loser". Essa é a pior ofensa para um empresário como Elon Musk, que Trump transformou no gênio da “eficiência da América Grande”. O homem mais rico do planeta está prestando enorme serviço ao mundo livre. Musk conseguiu, com a derrota fragorosa de seu candidato conservador para a Suprema Corte do estado de Wisconsin, provar que nem todo o dinheiro consegue comprar uma eleição.

Seria uma semana de holofotes apenas para Trump e seu tarifaço delirante. Mas Musk quis dar a seu patrão na Casa Branca uma vitória. A de um juiz patriota contra uma juíza “progressista de esquerda radical”, num estado decisivo. Musk gastou US$ 23 milhões (mais de R$ 130 milhões) nessa campanha de uma corte estadual. Deu, publicamente, cheque de US$ 1 milhão por um voto em seu juiz. Em jogo, entre outras coisas, estará o julgamento do direito ao aborto.

Perdeu, mané. E foi pelo voto de eleitores republicanos arrependidos. Desconfortáveis com os ataques trumpistas a todos os aspectos da vida real da classe média. E da lucidez. Não falo só de educação e universidades. Saúde. Emprego. Liberdade de expressão. Deportação ilegal. Agora, o fantasma da recessão e da inflação. Um isolacionismo típico de ditaduras, de esquerda e direita. O contrário da ideologia liberal que orgulha os americanos.

O bilionário de cabeceira de Trump vai rachar esse governo. Musk, como se sabe, vem de uma família tão racista que seus avós maternos se mudaram do Canadá para a África do Sul do apartheid. E lá o bebê Elon nasceu e cresceu, num ambiente de segregação máxima. Suas saudações nazistas e seu descontrole emocional incomodam. Seus discursos inflamados com boné ao lado do presidente também. Afinal, de louco basta um na Casa Branca.

O significado simbólico de Wisconsin é poderoso e me intrigou mais que o tarifaço. As taxas eram previstas. Essa derrota, não. Musk é desprovido de inteligência política. Usou seu X para chamar o voto em Wisconsin de “uma daquelas situações estranhas em que uma eleição aparentemente pequena pode determinar o destino da civilização ocidental”.

Quis comprar uma corte de juízes. Meteu o dedo na tomada. Seu chefe também.

Estimulado por Musk, Trump acusou a candidata da oposição de “libertar pedófilos e estupradores”. Pediu ao eleitor que evitasse um DESASTRE, com maiúsculas. Losers. Patéticos. A juíza democrata Susan Crawford ganhou. E as análises apontam como causa um sentimento forte do eleitorado: o ressentimento contra “um governo de bilionários”. Sem empatia pelos comuns.

Está viva a democracia americana. Prestem atenção. É só a primeira derrota depois das urnas do ano passado. Wisconsin se tornou a plataforma do descontentamento.

O mundo já enxerga a cruz na testa lisa de Musk, o dono da SpaceX e da Tesla que empunhou a motosserra de gastos públicos nos EUA. Um homem com fortuna declarada de quase R$ 2 trilhões. Dinheiro pode até trazer felicidade, mas não traz inteligência.

Eu torcia para Musk permanecer no governo, pois é tão sem noção que constrange até o próprio Trump. Em fevereiro, o bilionário escreveu em seu X: “Eu amo @realDonaldTrump tanto quanto um homem heterossexual pode amar outro homem”. Acho que esse amor começa a perder reciprocidade.

Musk está para ser defenestrado – e sabe disso, como admitiu em comício no Wisconsin: “Não vou a lugar nenhum. Talvez eu vá para Marte, mas ele fará parte dos Estados Unidos”.

Musk é o alter ego de Trump. Veremos como o mundo vai se livrar dessa dupla megalomaníaca.quinta-feira, 3 de abril de 2025

O martírio da universidade brasileira começa lá

Nas adjacências do Golfo do México – nome que está ameaçado de extinção – muitas bibliotecas escolares já convivem com a censura. Trata-se de uma caçada. As autoridades alegam que perseguem agentes do antissemitismo, sem apresentar provas circunstanciadas. Falam também que combatem o racismo – contra brancos. Em sua mira, entra tudo aquilo que desafine da doutrina obtusa do trumpismo. É uma nuvem de gafanhotos de silício que começou a devorar a liberdade acadêmica.

Começou também a prender pessoas. Ilegalmente. Mahmoud Khalil e Rumeysa Ozturk estão encarcerados em desobediência frontal a determinações judiciais. Estudiosos estrangeiros que vivem lá se veem ameaçados de expulsão. Estudantes são vigiados. A delação entre colegas é incentivada ou mesmo imposta. Desde que o macarthismo se abateu sobre milhares de professores nos anos 1940 e 1950 não se via nada parecido na terra de Bob Dylan, Martin Luther King, Jimmy Carter, Andy Warhol, Kamala Harris e Timothy Leary. Chuva corrosiva. Fuligem no céu. Trevas sob o sol a pino.

Donald Trump banca o Torquemada estulto. Armado de seu lança-chamas moral, incinera as cátedras que ainda respiram. Columbia sofreu um corte de US$ 400 milhões do orçamento que deveria receber do governo federal. Parte disso seria destinada ao combate contra a aids. Os golpes financeiros e políticos levaram a instituição a uma espécie de nocaute, a um estado de letargia que é até difícil de entender. Na semana passada, Columbia anunciou a demissão de sua presidente (reitora), Katrina Armstrong, que ficou apenas uns meses na função. Outras escolas se apressam em retirar dos seus currículos e de seus programas termos que façam referência a diversidade sexual ou estudos da democracia. O índex de vetos é pormenorizado e humilhante. A rendição já vem dando seus sinais.

E o que é que isso tem a ver com a universidade pública no nosso país? Ora, tudo. Absolutamente tudo. Tudo e mais um pouco. A sanha repressora que se levantou a partir do Salão Oval tem conexões íntimas, ou mesmo promíscuas, com facções da extrema direita antidemocrática de diversos países, o Brasil incluído.

Para essas forças, o paraíso se efetiva na tirania e no brilho opaco dos olhos dos fanáticos. Sua estratégia é desmontar a autonomia dos ambientes acadêmicos e lobotomizar os cérebros. Você viu Jack Nicholson em O Estranho no Ninho? Pois é isso. O que acontece nos Estados Unidos, hoje, é o ensaio geral do que vem sendo preparado para os tristes trópicos. Na primeira oportunidade, as tropas vão se pôr em movimento e virão para cima, com seu ódio ressentido.

Em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2020, Donald Trump enfrentou resistências nas melhores escolas de sua nação. Lee Bollinger, um renomado especialista em liberdade de expressão, que presidiu Columbia de 2002 a 2023, expressou mais de uma vez seu descontentamento com as rosnadas do republicano. Agora, Trump, além de latir, começa a morder. Sangue nos olhos. O inquisidor do século 21 redobrou a carga e promoveu a uma “ocupação autoritária” (“authoritarian takeover”), para usar aqui as palavras do próprio Bollinger, segundo reportou o Guardian, em reportagem publicada em 20 de março. Bollinger não está mais à frente de Columbia, infelizmente. Trump está de volta à Casa Branca, mais infelizmente ainda.

O improvável leitor que não duvide: o que não falta hoje, seja no Congresso Nacional, seja no Palácio dos Bandeirantes, é gente engravatada que mal vê a hora de copiar o “authoritarian takeover”. Cada uma de nossas universidades será brindada com uma blitzkrieg taylormade. Na USP o bote virá de um jeito, digamos, personalizado. Na Unicamp, de outro. A Unesp terá seu próprio roteiro. Assaltos parecidos virão nas federais.

A gente já viu esse filme antes. A gente já viu como termina. A gente parece que esqueceu. Agora, estamos vendo o mesmo filme começar de novo, como se fosse uma atração inédita. Nos Estados Unidos, onde a elite financeira e tecnológica cerrou fileiras com o poder estatal, num pacto de viés antidemocrático, podemos ver o trailer.

A nossa universidade precisa se preparar e reforçar suas alianças com suas irmãs do norte. O espírito universitário, no mundo todo, só sobrevive e se expande quando sabe que é um só. A arte, a Filosofia e a ciência, que tecem as melhores universidades do mundo, não têm fronteiras. Isso vale para as horas das grandes conquistas e para as horas, como esta, em que temos de nos defender.

Mais um gol contra do clã Bolsonaro. Nada de estranho

E ele a ofereceu anteontem ao participar de mais um podcast que aplaude suas ideias. Na véspera do anúncio do tarifaço, que afetará setores estratégicos das exportações brasileiras, ele disse:

“A guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente que proteja os interesses do povo brasileiro. A única resposta razoável às tarifas recíprocas dos EUA é que o governo Lula abandone a mentalidade socialista que impõe altas tarifas aos produtos americanos, impedindo que os brasileiros tenham acesso a produtos de qualidade a preços mais baixos”.

Patriota de mentira procede assim. A qualquer hora, ou em hora particularmente delicada, ele tira a máscara e mostra de que lado está ou sempre esteve. Joga contra seu próprio país.

Como se o presidente americano estivesse de fato preocupado com a sorte de Bolsonaro. Para Trump, Bolsonaro não passa de uma caricatura tropical dele mesmo. Acha-o tão somente engraçado.

Nas últimas 48 horas, o Senado, por 70 votos a zero, aprovou o projeto de lei que permite ao Brasil retaliar o tarifaço de Trump. A Câmara dos Deputados também o aprovou por larga maioria.

A relatora do projeto foi a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, ligada ao agronegócio. Pela primeira vez, direita e esquerda marcharam unidas.

Eduardo Bolsonaro, (PL-SP), deputado licenciado para cuidar da própria vida nos Estados Unidos, e da vida do pai junto a Trump, partiu para cima da senadora. Escreveu nas redes sociais:

“Gostaria de fazer considerações sobre o projeto de lei da senadora Tereza Cristina […] Essa guerra não é nossa, não vamos defender a mentalidade tributária socialista, sob a falsa bandeira da proteção da indústria nacional, para manter essa imensa e pesada carga tributária, que esmaga o poder de compra do brasileiro e nos leva a ter uma péssima qualidade de vida. Tributação é a distribuição criminosa da miséria”.

Quem puxa aos seus não degenera. Dos filhos de Bolsonaro, Eduardo é o que mais puxou ao pai. Vai fritar hambúrguer, Eduardo!

O crime contra a democracia não pode compensar

Não tenho dúvida de que a abordagem punitivista do crime —muito mais próxima da percepção e do desejo da maioria dos brasileiros do que a exaurida perspectiva da esquerda— é uma das razões do sucesso popular do bolsonarismo.

Bolsonaro é a favor da pena de morte e da antecipação da maioridade penal, justifica a brutalidade policial, é contra audiências de custódia, progressão de penas e saídas temporárias e não dá a mínima para a superlotação carcerária ou para os direitos humanos de presos. Boa parte da população brasileira o acompanha.

Na base dessa posição está uma aplicação simplificada da teoria econômica do crime, proposta por Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, que em 1968 formulou a hipótese de que os criminosos agem com base em cálculos de custo-benefício. O indivíduo avalia a viabilidade de cometer um delito considerando três variáveis fundamentais: o risco de ser descoberto, a probabilidade real de punição e a severidade da pena em caso de condenação.

Se os riscos de ser descoberto são baixos —por falta de vigilância, insuficiência institucional ou cumplicidade interna—, o crime compensa, pois é provável que se escape ileso. Se, mesmo após a descoberta, a punição for improvável —por motivos políticos ou lentidão judicial—, a sensação de que vale a pena persiste. Por fim, se mesmo após ser descoberto e punido as penalidades forem brandas ou facilmente reversíveis, o benefício potencial da ação ilegal será percebido como ainda superior aos riscos envolvidos.

Pois bem, essa mesma teoria econômica do comportamento aplica-se com ainda mais precisão ao julgamento de Bolsonaro e dos bolsonaristas envolvidos na tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e na conspiração golpista.

Ser tolerante com a violência política, o golpismo e os ataques às instituições democráticas é o mesmo que reduzir o custo de futuros atentados. E, como ensinou Becker, quando o custo é baixo, o crime se repete.

Ao longo da história, qualquer pessoa que se junta a outras para derrubar um regime sabe, de antemão, que se fracassar o preço será altíssimo. Se, mais adiante, alguém tiver sucesso na empreitada, os punidos serão considerados mártires e o golpe será chamado de revolução; mas, enquanto isso, fuzilamento, evisceração, forca, esquartejamento e prisões perpétuas são o preço cobrado por qualquer regime que resista ao ataque.

Na democracia, os golpistas ao menos têm direito ao devido processo —e já não se paga com sangue e vida, o que é muito mais do que eles ofereceriam aos seus inimigos se tivessem tido êxito. Mas nem mesmo a democracia sobrevive se não cobra um alto preço de quem tenta derrubar governos legítimos ou permanecer no poder à força.

O Brasil viveu várias experiências traumáticas com regimes autoritários e golpes militares ao longo de sua história, o que torna a democracia liberal, entre nós, sempre uma conquista provisória e sob risco. Nesse cenário, se não houver vigilância, investigação e punição de atos contra o Estado democrático de Direito emite-se a mensagem —aos oportunistas de sempre— de que o crime contra a democracia é um ato de baixo risco e que, portanto, compensa.

Por essa razão, todos precisam ser julgados e severamente punidos —inclusive Bolsonaro. Isso não é desejo de vingança, mas uma necessidade estratégica: elevar drasticamente o custo percebido de futuros atentados semelhantes. É fundamental que ninguém acredite poder escapar às consequências de atentar contra o regime democrático.

Aplique-se aos golpistas a mesma lógica do bolsonarismo, que diz: "Se não houver punição firme, o crime compensará". Permitir a impunidade ou minimizar a gravidade dos crimes contra a democracia significa tornar esses atos politicamente lucrativos, encorajar novos ataques e fragilizar permanentemente o sistema democrático.

Não há democracia sustentável sem que os riscos para seus inimigos sejam claros, certos e rigorosamente aplicados.

Freud com Hitler

Enquanto as testemunhas da II Guerra Mundial se tornam anciãs e escassas, muitos jovens enxergam nas pautas da extrema-direita a solução para a crise econômica no país. No lugar dos judeus, o bode expiatório são os imigrantes — ambos têm em comum a condição de Outro, percebido como ameaça a ser subtraída.

Hitler ascendeu ao poder pelo voto popular, quando o povo se sentia fragilizado e elegeu o que Freud chamaria de um “Pai forte”. O psicanalista judeu morreu em setembro de 1939, três semanas após o início da II Guerra. Teve seus livros queimados pelos nazis e precisou se exilar na Inglaterra. No livro Psicologia das massas e análise do eu (1921), descreveu o mecanismo inconsciente que leva um sujeito, na massa, a projetar parte do seu Eu sobre a figura de um líder poderoso, capaz de guiá-lo e apaziguar seu desamparo.

Numa massa organizada, o sujeito se identifica com o líder de tal modo que o situa no lugar do seu próprio Ideal — de pensamento, de conduta, etc. Isto explica o alto grau de obediência em que as pessoas se engajam em instituições como a Igreja e o Exército, em que o Líder Supremo não admite questionamento. E este não é um processo exclusivo dos alemães. É um processo humano, que aconteceu e acontecerá em outros contextos.

Em troca da sua servidão voluntária, a massa ganha a fantasia de segurança, pertencimento e irmandade. São todos “filhos” do grande líder. A mesma fantasia contagiou os golpistas que acamparam em Brasília e outras cidades do Brasil, entre 2022 e 2023, defendendo a narrativa de Jair Bolsonaro de que houve fraude na eleição de Lula. Os golpistas estavam irmanados na destruição dos palácios dos Três Poderes e no patriotismo que sempre alimentou os fascismos (apesar de Bolsonaro não esconder sua veneração patética pelos Estados Unidos).

Segundo Freud, tais projeções tendem a ocorrer em qualquer massa organizada em torno de um líder forte. A rigor, nem eu nem você somos seres humanos superiores, livres de cair nessa armadilha. Aliás, a crença na superioridade do “nós” em relação ao “eles” é a essência do supremacismo nazi.

Nenhum de nós está livre do risco de cometer violências em nome de um Ideal que nos capture, inconscientemente, num momento de vulnerabilidade. É preciso atentarmos para esse perigo, para resistirmos a ele democraticamente, num mundo em que a crise parece o estado natural das coisas e as propostas autoritárias se apresentam como o caminho mais fácil.

'Achava que o livre mercado tinha vindo para ficar, até que Trump apareceu'

O governo parecia paralisado. Se enfrentasse os mineiros, greves poderiam interromper o fornecimento elétrico. Se cedesse e aumentasse os salários, a inflação dispararia.

De repente, surgiu do nada a crise global do petróleo – que lançou as economias de muitos países ao caos, incluindo a do Reino Unido.

O governo britânico decidiu introduzir a semana de três dias. Cortes de energia eram comuns e ficávamos desligados no escuro sem aviso prévio. E, aparentemente, o governo simplesmente esperava que nós aceitássemos aquilo.

Foi também o ano em que comecei a apresentar Panorama – o programa sobre atualidades da BBC. Passamos muito tempo debatendo estas questões e surgiram pessoas com todo tipo de ideias a respeito.

Houve até quem sugerisse que, para retomar o controle dos sindicatos, o que o país realmente precisava era de um golpe de Estado, liderado pelos militares.

Surgiu também outra ideia, proposta pelo político conservador Keith Joseph (1918-1994). Na verdade, era algo tão radical, tão fora dos padrões, que, durante a gravação do Panorama, ele se voltou para a equipe de produção e perguntou, irritado, se eles haviam entendido o que ele queria dizer.

Ou seja, o Reino Unido abandonaria o consenso estabelecido após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) de que o governo deveria controlar a economia.

Em vez disso, se deixássemos os mercados funcionarem sozinhos, eles ofereceriam maior prosperidade e segurança ao país.

Em 2025, esta ideia parece totalmente comum. Esta é exatamente a questão.

O que vimos no Reino Unido dos anos 1980, com a primeira-ministra Margaret Thatcher (1925-2013), foi exatamente a rapidez com que o livre mercado deixou de ser uma ideia radical para se transformar em uma nova realidade. E, pouco tempo depois, muitos acreditaram que o sistema duraria para sempre.

O presidente americano, Donald Trump, é um empresário bilionário que, com certeza, se saiu muito bem financeiramente com o capitalismo. Mas, de repente – e, em parte, graças a ele –, o livre mercado está sendo atacado, como nunca havia sido antes.

O sistema ainda pode sobreviver à tempestade. Mas há quem pergunte: estaria o livre mercado fatalmente ferido e fadado ao fracasso?

As ações de Thatcher após sua vitória nas eleições gerais de 1983, em grande parte, parecem agora muito óbvias.

Ficamos acostumados a ver empresas particulares desempenharem papel central no nosso abastecimento de água, eletricidade, gás, ferrovias, portos e transporte de carga.

Mas, naquela época, poucos acreditavam que seria possível. Parecia um mundo de fantasia, totalmente distante de como tudo vinha sendo feito no pós-guerra.

Eu tinha seis anos de idade quando a guerra terminou.

Havia racionamento – cupons que nos permitiam comprar carne, roupas ou, é claro, doces. Mas, daqueles tempos difíceis e do calor da vitória, surgiu uma nova visão de sociedade no Reino Unido.

A vitória disparada de Clement Attlee (1883-1967) na eleição de julho de 1945 fez com que, pela primeira vez na história política do Reino Unido, a maioria dos eleitores votasse em um partido voltado ostensivamente ao socialismo.

Mas, mais do que isso, surgiu um novo consenso sobre como o país deveria ser governado. Em linhas gerais, o discurso dos líderes dos principais partidos britânicos, Trabalhista e Conservador, era parecido.

"Construímos nossas defesas contra a pobreza e a doença – e temos orgulho disso." A frase não é de um primeiro-ministro trabalhista, mas de Harold Macmillan (1894-1986), primeiro-ministro conservador entre 1957 e 1963. Era assim que tudo era feito na época.

Mas nem todos aceitavam este consenso. O criador de galinhas Antony Fisher (1915-1988) se irritou com o que considerava intromissão do Comitê de Comercialização dos Ovos, um antigo órgão do governo britânico.

Por isso, ele criou o think tank (centro de pesquisa e debates) Instituto de Assuntos Econômicos. Fisher inspirou Keith Joseph que, por sua vez, foi ter com Margaret Thatcher.

O mais irônico sobre o atual ataque ao sistema de livre mercado é que ele vem, em parte, de um presidente americano do Partido Republicano, já que as reformas de Thatcher foram muito populares entre a direita dos Estados Unidos.

Thatcher e o então presidente americano Ronald Reagan (1911-2004) mantinham visões de mundo parecidas. E Trump já falou de sua admiração por ambos, embora com a ressalva de que ele não concorda com algumas das políticas comerciais de Reagan.

Thatcher estava convencida de que seu país ficaria muito melhor se o gás, a água e a energia elétrica fossem retiradas das mãos do Estado e vendidas no mercado aberto – no mercado livre, como se estivéssemos comprando um pãozinho.

A grande ideia do governo Thatcher não era apenas vender as ações das companhias de serviços públicos para grandes empresas ou investidores. O governo iria oferecê-las para o povo do Reino Unido.

Em dezembro de 1984, foram colocadas à venda as ações da British Telecom (BT). E, na manhã seguinte, os números eram impressionantes: mais de dois milhões de britânicos passaram a ser acionistas da empresa.

Thatcher começou então a perceber que vender aquelas empresas não era apenas uma questão de romper as algemas do controle governamental. Poderia fazer parte de algo maior — transformar cada pessoa do Reino Unido em um capitalista e, assim, tornar o capitalismo mais popular.

No final dos anos 1980, a escala de transformação no Reino Unido era impressionante.

A venda das companhias estatais levantou o montante de 60 bilhões de libras (cerca de R$ 442 bilhões, pelo câmbio atual). Até 15 milhões de cidadãos britânicos passaram a ser acionistas.

Foi assim que o Reino Unido abraçou o livre mercado. Não era apenas uma mudança econômica, mas uma revolução cultural — uma redefinição da relação dos britânicos com o dinheiro, com o governo e consigo próprios.

E, depois que a privatização de Thatcher ofereceu às pessoas comuns a possibilidade de comprar ações, suas reformas do setor de serviços financeiros do país em 1986, conhecida como o Big Bang, permitiu que aquelas mesmas pessoas também as vendessem, oferecendo a elas um lugar no até então fechado mundo do mercado financeiro londrino.

Muitos políticos de esquerda acreditavam que o princípio que orientou estas reformas era questionável. Já as críticas ao livre mercado por parte da direita não eram sobre os princípios da reforma, mas sobre suas consequências.

No pensamento de Thatcher, havia a crença central de que o capitalismo de livre mercado só poderia funcionar se muitas pessoas participassem dele. E, com a propriedade das ações dos prestadores de serviços que, antes, eram estatais, foi o que aconteceu.

Mas, pouco tempo depois, começaram a soar os sinais de alarme – que só ficaram cada vez mais altos.

O empresário James Goldsmith (1933-1997) havia feito fortuna comprando empresas em dificuldades a preços baixos. Ele as remodelava para maximizar a eficiência e as vendia com lucro.

Para ele, as reformas dos anos 1980 foram uma dádiva dos céus. Mas, depois, ele pareceu ter mudado de opinião.

Em 1994, Goldsmith declarou a um comitê de senadores americanos que sua premissa continha uma falha mortal: o sistema exigia o máximo de lucro, mas atingir este ponto significava cortar o cordão umbilical com grande parte do seu próprio eleitorado.

"Você tem um sistema no qual, para conseguir os melhores lucros empresariais, você precisa deixar seu próprio país", afirmou ele. "Você precisa dizer para os seus vendedores: 'até logo, não podemos mais manter vocês – vocês são caros demais'."

"Vocês têm sindicatos. Vocês querem férias. Vocês querem proteção. Por isso, estamos indo para o exterior."

Ou seja, Goldsmith previu que as empresas levariam seus negócios para onde elas ganhassem mais dinheiro.

Se você for um CEO (diretor-executivo) comprometido com seus acionistas, esta é literalmente a descrição do seu trabalho. E o resultado, segundo Goldsmith, seria a perda de empregos no Ocidente, com comunidades entrando em colapso.

E, para piorar as coisas, ele defendeu que o Reino Unido havia cedido sua soberania a organizações como a União Europeia e à Organização Mundial do Comércio, restringindo-se a um sistema econômico conduzido por burocratas não eleitos em Bruxelas, na Bélgica (sede da UE). Tudo isso só aumentaria a sensação de alienação verificada nas comunidades que entravam em colapso.

E, com os mercados globais ditando a política, se uma indústria não fosse lucrativa, ela seria simplesmente abandonada até morrer.

Atualmente, o Reino Unido pode ser líder global em ciências e serviços financeiros. Mas será que isso serve de consolo para as comunidades que, um dia, faziam aquilo que hoje é feito no exterior?

A julgar pelo que ouvi frequentemente nos anos que passei viajando pelo país, apresentando o programa de TV Question Time, da BBC, não estou certo de que seja verdade.

Goldsmith acabaria tentando entrar na política. Seu Partido do Referendo levou uma surra nas eleições gerais de 1997, mas deixou uma semente plantada.

Ele defendeu que o caminho para o livre mercado global que o Reino Unido e o resto do mundo estavam percorrendo era perigoso. E que aumentaria as divisões em todo o mundo.

Se avançarmos cerca de 20 anos até 2016, seu alerta se tornou realidade. Os britânicos votaram para sair da União Europeia e o veredito não poderia ser mais claro: o voto a favor do Brexit foi mais alto nas comunidades que ficaram para trás, aparentemente alimentado pelas pessoas que sentiam que a globalização não estava funcionando para elas.

E o sonho de ter uma nação de acionistas de empresas também desandou.

Em 1989, a companhia de abastecimento de água Thames Water foi privatizada. Recebemos a promessa de redução das contas, melhor infraestrutura, menos burocracia e mais investimentos em um sistema desgastado pelas bordas. Era um investimento que o sistema capitalista global supostamente teria mais capacidade de oferecer.

Mas o que se seguiu foi totalmente diferente. As dívidas dispararam e os dividendos foram para os acionistas. A empresa extraía lucros enquanto os canos vazavam e o esgoto era despejado nos rios.

Agora, nossas contas pagam os juros daquelas dívidas. Parece que nos afastamos muito da nação de acionistas de empresas sonhada por Thatcher.

Em 1994, James Goldsmith havia defendido que o problema do sonho do livre mercado era que ele não protegia a base doméstica. Agora, existe alguém muito mais poderoso que concorda com aquela opinião.

Os métodos do presidente Trump são muito erráticos. Com ele, é difícil saber o que está acontecendo.

Sua disposição de lançar tarifas de importação para inimigos tradicionais e supostos amigos, com imensas consequências para os países envolvidos, desafia a nossa compreensão.

O que podemos dizer é que ele está tentando retornar às ideias anteriores ao livre mercado. Ele está tentando fortalecer a América por meio do protecionismo, dificultando para que qualquer pessoa consiga vender para qualquer lugar.

Existe o argumento de que, se você olhar a longo prazo, talvez o período de livre mercado seja a exceção. O próprio Reino Unido atravessou um período muito longo de protecionismo até abraçar o livre mercado.

As tarifas de importação não são nada de novo na história econômica mundial. E, de certa forma, Trump está simplesmente tentando fazer as coisas nos Estados Unidos voltarem a ser como eram antigamente, ainda que de forma bastante caótica.

O reinado do livre mercado enfrenta, agora, seu maior desafio de todos. Mas este desafio não vem dos apoiadores do socialismo – que, ideologicamente, defendem um grande papel para o Estado.

Na verdade, o desafio vem de Trump, que, de forma geral, é de direita e não tem escrúpulos ao ver o capitalismo permitindo que algumas pessoas enriqueçam cada vez mais.

O fato de que estes questionamentos vêm de dentro é o que os torna tão poderosos.

terça-feira, 1 de abril de 2025

A Mão Oculta: Governos árabes e a perpetuação da brutalidade israelita

Explicar o fracasso político árabe em desafiar Israel por meio de análises tradicionais — como desunião, fraqueza geral e falha em priorizar a Palestina — não captura o quadro completo.

A ideia de que Israel está brutalizando os palestinos simplesmente porque os árabes são fracos demais para desafiar o governo de Benjamin Netanyahu — ou qualquer governo — implica que, em teoria, os regimes árabes poderiam se unir em torno da Palestina. No entanto, essa visão simplifica demais o assunto.

Muitos comentaristas pró-Palestina bem-intencionados há muito tempo pedem que as nações árabes se unam, pressionem Washington a reavaliar seu apoio inabalável a Israel e tomem ações decisivas para levantar o cerco a Gaza, entre outras medidas cruciais.

Embora essas medidas possam ter algum valor, a realidade é muito mais complexa, e é improvável que tal pensamento positivo mude o comportamento dos governos árabes. Esses regimes estão mais preocupados em sustentar ou retornar a alguma forma de status quo — um no qual a libertação da Palestina continua sendo uma prioridade secundária.

Desde o início do genocídio israelense em Gaza em 7 de outubro de 2023, a posição árabe sobre Israel tem sido fraca, na melhor das hipóteses, e traiçoeira, na pior.

Alguns governos árabes chegaram até a condenar a resistência palestina nos debates das Nações Unidas. Enquanto países como China e Rússia pelo menos tentaram contextualizar o ataque do Hamas de 7 de outubro às forças de ocupação israelenses impondo um cerco brutal a Gaza, países como Bahrein colocaram a culpa diretamente nos palestinos.

Com algumas exceções, os governos árabes levaram semanas — ou até meses — para desenvolver uma posição relativamente forte que condenasse a ofensiva israelense em termos significativos.

Embora a retórica tenha começado a mudar lentamente, as ações não seguiram. Enquanto o movimento Ansarallah no Iêmen, ao lado de outros atores árabes não estatais, tentou impor alguma forma de pressão sobre Israel por meio de um bloqueio, os países árabes, em vez disso, trabalharam para garantir que Israel pudesse suportar as potenciais consequências de seu isolamento.

Em seu livro "War", Bob Woodward revelou que alguns governos árabes disseram ao então Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que não tinham objeções aos esforços de Israel para esmagar a resistência palestina. No entanto, alguns estavam preocupados com as imagens da mídia de civis palestinos mutilados, o que poderia agitar a agitação pública em seus próprios países.

Essa agitação pública nunca se materializou e, com o tempo, o genocídio, a fome e os pedidos de ajuda em Gaza foram normalizados como mais um evento trágico, não muito diferente da guerra no Sudão ou do conflito na Síria.

Por 15 meses de genocídio israelense implacável que resultou na morte e ferimento de mais de 162.000 palestinos em Gaza, as instituições políticas árabes oficiais permaneceram amplamente irrelevantes para o fim da guerra. O governo Biden dos EUA foi encorajado por tal inação árabe, continuando a pressionar por uma maior normalização entre os países árabes e Israel — mesmo diante de mais de 15.000 crianças mortas em Gaza das formas mais brutais imagináveis.

Embora as falhas morais do Ocidente, as deficiências do direito internacional e as ações criminosas de Biden e seu governo tenham sido amplamente criticadas por servirem de escudo para os crimes de guerra de Israel, a cumplicidade dos governos árabes em permitir essas atrocidades é frequentemente ignorada.

Os árabes, de fato, desempenharam um papel mais significativo nas atrocidades israelenses em Gaza do que frequentemente reconhecemos. Alguns por meio de seu silêncio, e outros por meio de colaboração direta com Israel.

Ao longo da guerra, surgiram relatos indicando que alguns países árabes fizeram lobby ativamente em Washington em nome de Israel, se opondo a uma proposta da Liga Árabe-Egípcia que visava reconstruir Gaza sem limpar etnicamente sua população — uma ideia promovida pelo governo Trump e por Israel.

A proposta egípcia, que foi aceita por unanimidade pelos países árabes na cúpula de 4 de março, representou a posição mais forte e unificada adotada pelo mundo árabe durante a guerra.

A proposta, que foi rejeitada por Israel e descartada pelos EUA, ajudou a mudar o discurso nos EUA em torno do assunto da limpeza étnica. Ela acabou levando a comentários feitos em 12 de março por Trump durante uma reunião com o primeiro-ministro irlandês Micheál Martin, onde ele declarou que "Ninguém está expulsando ninguém de Gaza".

Para alguns estados árabes, opor-se ativamente à única posição árabe relativamente forte sinaliza que a questão dos fracassos árabes na Palestina vai além da mera desunião ou incompetência — ela reflete uma realidade muito mais sombria e cínica. Alguns árabes alinham seus interesses com Israel, onde uma Palestina livre não é apenas uma não questão, mas uma ameaça.

O mesmo se aplica à Autoridade Palestina em Ramallah, que continua a trabalhar de mãos dadas com Israel para suprimir qualquer forma de resistência na Cisjordânia. Sua preocupação em Gaza não é acabar com o genocídio, mas garantir a marginalização de seus rivais palestinos, particularmente o Hamas.

Assim, culpar a AP por mera "fraqueza", por "não fazer o suficiente" ou por não conseguir unificar as fileiras palestinas é uma interpretação equivocada da situação. As prioridades de Mahmoud Abbas e seus aliados da AP são bem diferentes: garantir poder relativo sobre os palestinos, um poder que só pode ser sustentado por meio do domínio militar israelense.

Essas são verdades difíceis, mas cruciais, pois nos permitem reformular a conversa, afastando-nos da falsa suposição de que a unidade árabe resolverá tudo.

A falha na teoria da unidade é que ela ingenuamente assume que os regimes árabes rejeitam inerentemente a ocupação israelense e apoiam a Palestina.

Enquanto alguns governos árabes estão genuinamente indignados com o comportamento criminoso de Israel e cada vez mais frustrados com as políticas irracionais dos EUA na região, outros são movidos por interesse próprio: sua animosidade em relação ao Irã e medo de atores árabes não estatais em ascensão. Eles estão igualmente preocupados com a instabilidade na região, que ameaça seu poder em meio a uma ordem mundial em rápida mudança.

À medida que a solidariedade com a Palestina se expande cada vez mais do Sul global para a maioria global, os árabes permanecem amplamente ineficazes, temendo que mudanças políticas significativas na região possam desafiar diretamente sua própria posição. O que eles não conseguem entender é que seu silêncio, ou seu apoio ativo a Israel, pode muito bem levar à sua própria queda.

Quando a fragmentação protege a democracia

Afinal, trata-se da democracia mais longeva e mais rica do mundo. Muitos ainda hoje atribuem a esse arranjo institucional o segredo do seu sucesso. A existência de um presidente, ainda que constitucionalmente limitado, amparado por uma maioria legislativa de seu partido, capaz de implementar sua agenda com poucas concessões. Soma-se a isso uma justiça ágil, eficaz e, em parte, escolhida diretamente pelos próprios eleitores.

Em contraste, sistemas presidencialistas multipartidários como o brasileiro são frequentemente retratados como disfuncionais e caóticos. A crítica recorrente apontava para a fragmentação partidária, a ineficiência decisória, a instabilidade institucional e um judiciário moroso e ineficaz — embora independente. Alguns, inclusive, responsabilizavam o sistema político brasileiro pelo desempenho econômico abaixo do esperado.

No entanto, a forma como Brasil e Estados Unidos têm lidado com líderes de perfil abertamente iliberal desafia essa interpretação tradicional. Ao observarmos as respostas institucionais diante das ameaças representadas por Jair Bolsonaro e Donald Trump, temos bons motivos para reconsiderar os méritos do sistema político brasileiro.

O Brasil tem demonstrado notável resistência democrática. Bolsonaro foi derrotado nas urnas, declarado inelegível pela Justiça Eleitoral e agora virou réu na Justiça comum por suas tentativas de subverter a ordem democrática. Já os Estados Unidos, apesar de toda sua tradição institucional, foram incapazes de impor limites à candidatura de Trump — mesmo após a invasão do Capitólio, diversas investigações em curso, inclusive com uma condenação por júri.

Essa comparação revela uma ironia: o sistema fragmentado brasileiro, tão criticado por sua suposta ineficiência, tem se mostrado mais robusto na contenção de autocratas do que o sistema majoritário e bipartidário americano. A concentração de poder — com apoio legislativo e popular — em torno de Trump, ao invés de proteger a democracia, parece ter fragilizado ainda mais os mecanismos de freios e contrapesos nos EUA, haja vista as sucessivas ameaças que juízes federais americanos têm recebido por restringir algumas de suas Ordens Executivas.

Talvez seja hora de reavaliarmos as virtudes e os riscos de cada modelo. E, sobretudo, de reconhecer que, diante de crises democráticas, a fragmentação pode ser uma salvaguarda — e não uma ameaça.

'Sabedoria na vida não depende da formação intelectual'

"Na primeira vez [que lá estive] fiquei deslumbrado mesmo. E me sentindo culpado, porque nessa época eu já conhecia muitos países e ainda não conhecia a Amazônia de perto", comenta ele.

As viagens pela região renderam um livro O Sentido das Águas: Histórias do Rio Negro, que será lançado nesta quarta-feira pela Companhia das Letras. A exemplo dos clássicos diários de viagem, a obra reúne histórias coletas e vividas pelo carismático médico em suas incursões pela mais importante floresta do planeta, destacando não só as paisagens naturais como, principalmente, os personagens humanos que compõem o ameaçado bioma.

Drauzio Varella se tornou celebridade no Brasil não só pelas suas qualidades como médico oncologista, mas pela facilidade de comunicação. De linguagem fácil, cuidadosa e acessível, ele é um dos principais divulgadores de informação médica no país, com quadros e aparições constantes em programas de TV, rádio e internet.

Aos 81 anos, Varella diz à reportagem que segue visitando a Amazônia pelo menos três vezes por ano — houve épocas em que as viagens ocorriam na média de uma por mês. Como fica claro na saborosa narrativa do livro, essa assiduidade transformou-o não só em um conhecedor daquela região, mas também em uma pessoa que transita e dialoga com muitos ribeirinhos, dos quais conhece nome, família e muitos causos.

O médico concedeu entrevista na última sexta-feira, de sua residência em São Paulo, a partir de chamada de vídeo. Fez apenas uma exigência: que não fosse chamado de senhor, mas tratado simplesmente por você.

O que me levou a essas viagens frequentes foi esse projeto de pesquisa. Na primeira vez fiquei deslumbrando mesmo. Realmente, me sentindo culpado. Nessa época eu já conhecia muitos países e não conhecia a Amazônia de perto. Vi aquele rio… Olha, que deslumbramento! Os rios europeus parecem riachos perto dos rios amazônicos. É um tipo de paisagem que tem impacto nos olhos da gente, uma imagem muito forte.

No decorrer dos anos, isso se modificou. Eu fiquei mais seletivo, meu olhar ficou mais detalhista. Aquilo é tão bonito que cega a gente, você não tem olhos para mais nada. À medida que o tempo vai passando, você olha mais para os reflexos do rio, para a floresta, para a composição da floresta. Essa coisa da biodiversidade é visível, não é teoria.

Quando mais você olha, mais perscrutador fica seu olhar, mais belezas você encontra. E isso depois se dirige aos habitantes da região, às pessoas, aos ribeirinhos, aos indígenas. Você começa a querer entender a história deles, de onde vem essa gente. Quando os portugueses chegaram, lá já havia milhões no Brasil.

Você menciona os celulares, que não começo não havia nenhum e agora toda criança, toda pessoa, está usando, todo mundo olhando para a tela. Como médico, acredita que esse uso abusivo seja uma doença uma epidemia?

Não sei se a gente pode chamar de doença isso. Eu sou um pouco cauteloso com esse termo. Para dar um exemplo: você mede sua pressão e deu 14 por 10. Tecnicamente, você tem hipertensão. Mas não posso dizer que você está doente. Posso dizer que você tem uma condição, que é a hipertensão, que poderá se transformar em doença. Você vai estar doente quando tiver um infarto no miocárdio, quanto tiver insuficiência renal.

Mas eu diria que essa é uma nova condição, uma condição devastadora, não só aqui nas grandes cidades como lá [na Amazônia] também. Porque essa tecnologia veio sem que nós nos preparássemos para ela. De repente, ela caiu e se disseminou numa velocidade impressionante. Aí você vê aquelas populações que viveram uma realidade completamente diferente dessa e isso dá uma impressão ruim, porque eles saem do universo em que viviam e passam a viver no universo das redes sociais.

Se as redes sociais causam problemas para pessoas que cresceram nas grandes cidades, têm um impacto grande na formação de nossas crianças, adolescentes e de nós mesmos, adultos, imagina em populações que viveram em comunidades distantes e, de repente, migram para cidades que já têm uma certa cultura urbana, cultura nem sempre no bom sentindo de cultura. Isso é um impacto muito maior.

Ou seja: o uso do celular é uma condição, mas as consequências são as "doenças" que aparecem?

Sem dúvida. Acha que tem cabimento? O índice de suicidas entre indígenas que vivem em suas comunidades, não há estudos, pelo menos que eu conheça, é baixo, certamente. Eles migram para as cidades e aí as crianças começam a se matar com 13, 14, 15 anos. Não faz o menor sentido, não é verdade? Alguma coisa acontece aí que leva essas crianças… Eu acho que é a perda da identidade. Quando chegam à cidade, começam com celular, rede social e o diabo. Eles não são mais os indígenas que eram. Passam a ser nada. Perde a identidade completamente.

No seu livro, em comum, quase todas as histórias trazem lições de sabedoria das pessoa simples e sábias, conectadas à natureza. Como aprender mais com elas?

A sabedoria diante da vida não depende da formação intelectual. Um homem, uma mulher que vive aquela realidade e consegue entender aquela realidade que está vivendo tem muito a nos ensinar. Eu conto no livro a história de, quando estávamos com um barco para fazer coletas, tinha um indígena tucano sentado num tronco de árvore caído na beira do rio. Ele estava olhando, com o olhar perdido. Duas horas depois, quando passamos novamente, ele estava exatamente na mesma condição. Um de nós perguntou: o que você está fazendo aí? Ele respondeu: estou sentado. Que resposta mais lógica que ele poderia dar? A gente é que tem essa coisa de "você não está fazendo nada", de ter de estar fazendo alguma coisa. Temos essa pressão para fazer, para se mexer, para construir. Ele estava sentado olhando o rio, era o que ele estava fazendo. Essa sabedoria é muito interessante.

Seu livro dialoga com a produção contemporânea de nomes de destaque dentre os povos originários, como o próprio escritor Ailton Krenak. A solução para os males da natureza e os próprios males dos seres humanos está no retorno aos conhecimentos ancestrais?

Não sei responder. Mas acho que o abandono dos conhecimentos ancestrais, dessa filosofia de vida, empobrece a gente.

E a evolução do desmatamento? Os números chocam, é claro. Mas na vida real isso também é perceptível, visível?

É visível, sim. Você passa por um lugar, volta cinco anos depois e vê uma parte desflorestada. Temos uma parcela botânica que estudamos no baixo Rio Negro, [no entorno do] penúltimo afluente antes de chegar a Manaus. Você vê as pessoas tirando madeira de lá. É uma coisa feita assim, sem muito disfarce. É feito com uma certa discrição, mas não muda.

Você é otimista com relação a isso? O desmatamento tem cura?

Eu acho que o grande equívoco aqui, quando a gente pensa na floresta amazônica, é pensar em um lugar ermo, um tapete verde ou um inferno verde. Você conversa com as pessoas e aí o cara diz: quando eu cheguei aqui, há 30 anos, não tinha nada. Não tinha nada! Tinha uma floresta! Derrubou, aí pôs o gado e plantou uma gramínea ali para alimentar esse gado. Ou plantou soja. Agora que não tem nada.

Naquela época tinha muita coisa, tinha uma tremenda biodiversidade. Tinha uma floresta ali, o bem maior da natureza. Mas se você não leva em conta que a floresta é habitada e isso tem de fazer parte de todo o pensamento, de todas as políticas públicas da região, você não preserva. Porque se morássemos em um lugar desse, sem comida para dar para os filhos, e chega nas cheias não tem peixe, não acha peixe, também iríamos derrubar. Porque entre uma árvore e meu filho, eu nem tenho escolha a fazer. Então, enquanto nós não pensamos sobre isso, enquanto não tivermos políticas públicas que dê condição de sobrevivência para essas populações, esquece.

Esquece, porque não vai ser possível. Nessa região em que a gente vai [fazer as pesquisas] tinha um angelim [espécie de árvore] maravilhoso. Devia ter 30 metros ou mais de altura. E eu passava sempre e achava uma coisa incrível. Um dia passei por lá e ele não estava. Aí conversei com um homem que morava ali e ele: ah, eu troquei por um guarda-roupas, eu precisava e não tinha dinheiro para comprar. Trocou uma maravilha da natureza como aquela árvore por um guarda-roupas que eu vi e que eu poderia ter comprado para ele. Mas nunca me ocorreu comprar. Achei que [a árvore] era perto da casa dele e ele iria preservar. Por que ele iria preservar?

Tempos autoritários

Hoje, o maior país da América do Norte vira as costas aos imigrantes que lá aportaram e ainda aportam. De berço mais celebrado da democracia, o país de Lincoln passa a ser a referência de nação que já não acolhe aqueles que pretendem viver o sonho americano. Passa a ser visto como território do medo e da perseguição. Imigrantes fogem das praças e dos parques, temendo sua detenção por polícias que invadem residências para identificá-los e prendê-los. Tempos dolorosos de uma era que se abre, sob a exposição midiática de centenas de decretos-lei, que parecem traduzir o sentimento do empresário do entretenimento guindado a um dos mais altos cargos do planeta: “Eu mando, eu faço, eu ordeno que a Ucrânia e Rússia façam um acordo de paz, só eu tenho o direito de impor taxas escorchantes aos países que exportam para os EUA”.

É triste constatar. Os EUA fecham as portas para o mundo. Seu dirigente governa com o coração. Donald Trump dá mostras de governar apenas para uma parcela da população, os que nele votaram. Mais parece um guerreiro vingativo, a punir adversários e a fechar os olhos para o eleitorado que ainda o vê como o inventor do slogan você está demitido. Como conjugar as necessidades de populações em busca de um novo habitat com as demandas de um eleitorado radical e de uma população que se enrola na bandeira do MAGA – Make America Great Again (Torne a América Grande Novamente)?

O que está por trás de tanto desatino de um outsider da política? Tentemos enxergar alguns fatores, a começar pelas promessas não cumpridas da democracia, nos termos assinalados por Norberto Bobbio. O filósofo italiano, em sua obra O futuro da democracia, faz um diagnóstico cortante: a democracia falhou no cumprimento de seu ideário. Não cumpriu a promessa de dar aos indivíduos o papel de protagonistas da vida política, colocando em seu lugar partidos, corporações, grupos. Os interesses da nação dão lugar aos interesses do neocorporativismo.

Diz mais Bobbio: as oligarquias continuam a dar as cartas. A participação do cidadão comum no processo democrático é cada vez menor. Forma-se um poder invisível, um Estado informal, que age nas malhas burocráticas, ao contrário da expectativa de que o Estado formal teria condições de combater com vigor as máfias que agem nos subterrâneos da administração pública. Vejam o caso brasileiro. Nunca foi tão largo o império de gangues que traficam drogas e armas: o PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior organização criminosa do Brasil, teria movimentado nos últimos tempos cerca de R$ 10 bilhões, sob a gestão de dirigentes que transformam seus cárceres em escritórios do crime.

Bobbio lembra mais uma promessa não cumprida pela democracia: a educação para a cidadania. Sem a lição de virtudes, os cidadãos se tornam reféns da apatia. Fogem da política.

A esses compromissos abandonados, somam-se as mazelas das políticas neoliberais, como a desigualdade econômica, a repressão aos movimentos sociais e o aumento do desemprego, fatores que acabam exigindo maior presença do Estado no cotidiano. Sob este cenário, o Estado autoritário acaba se impondo, guiado por governantes arbitrários e estruturas burocráticas ineficientes. Trump é o paradigma desse tipo de gestor.

Que desafios hoje se apresentam? Como equacionar posições tão antagônicas, como Estado autoritário, liberalismo, eliminação de desigualdades sociais, extinção do corporativismo?

Este dilema está na pauta do dia, ensejando nas nações democráticas uma guinada à direita. No seio da maior democracia ocidental, seu dirigente assume ares ditatoriais. O mesmo ocorre em países europeus, como a França, e na Argentina, onde Javier Milei assume a posição de líder maior do conservadorismo na região.

E por que essa guinada ocorre? A explicação pode ser esta: a direita opera com objetivos precisos, enquanto a esquerda está sem rumos. A social-democracia, no centro do arco ideológico, por sua vez, fecha seu ciclo experimental, após sobreviver por décadas nas nações europeias. Por aqui, a modelagem social-democrata deixa marcas e uma grande vítima, o PSDB. Hoje, um partido sem votos.

As marcas social-democratas fazem parte do arsenal mercadológico do lulopetismo, ancorando-se em projetos sociais, como o Bolsa Família, o Vale Gás, o Pé de Meia etc. É claro que o PT jamais vai admitir que fez ou faz um governo à moda tucana. Continua a defender seu viés estatizante, como se pode ver na gestão do Lula 3. Um exemplo? O presidente não conseguiu nomear o economista Guido Mantega na Vale do Rio Doce, porém emplaca o ex-ministro no Conselho Fiscal da Eletrobrás.

Em suma, o Estado liberal é um sonho de ampla parcela das forças do mercado, dos setores empresariais, dos setores produtivos. No curto prazo, não teria condições de vingar. Qual seria sua moldura? Um abrangente programa de privatização de estatais, menor intervenção do Estado na economia, corte no cipoal fiscal-tributário, enxugamento da burocracia.

Ora, esses ingredientes só teriam chances de surgir em um cenário de expansão industrial, equilíbrio fiscal e demandas sociais atendidas. Não é o caso. Para tanto, o País exigiria dos governantes um crescimento acima de 4% ao ano, criação de 8 milhões de empregos, eliminação do déficit crescente da Previdência, pagamento de uma dívida pública de R$ 7,5 trilhões, implementação da reforma agrária e alta arrecadação de impostos e tributos. Uma tarefa para mágicos ou ditadores. Ou seja, o Estado liberal no Brasil é uma utopia.

segunda-feira, 31 de março de 2025

Trump mira crianças migrantes deixando-as sem advogados e assustando as famílias que as acolhem

“É mais uma ideia anticriança. O que veremos é um efeito inibidor sobre aqueles que querem ou podem patrocinar seus parentes. Alguém sem status de imigração pode ser um patrocinador, mas se começar a exigir identificação, não vai querer ser um, e as crianças acabarão em abrigos ou sob custódia. Deveríamos tentar garantir que essas crianças tenham lares seguros e estáveis, não dificultar para elas”, diz Michael Lukens, diretor executivo da Amica.

A regra, publicada no Federal Register na terça-feira, remove uma disposição aprovada pela administração Biden que estipulava que “a ORR (o Escritório de Reassentamento de Refugiados) não desqualificará potenciais patrocinadores somente com base em seu status de imigração ou coletará informações sobre seu status de imigração para fins de aplicação da lei ou de fiscalização da imigração. A ORR não compartilhará informações sobre o status de imigração de potenciais patrocinadores com nenhuma entidade de aplicação da lei ou de fiscalização da imigração em nenhum momento.”

A ideia era incentivar que as crianças fossem colocadas em lares familiares para que não fossem deixadas em abrigos, onde as condições são muito piores. Quando menores são localizados pela Patrulha da Fronteira e identificados como desacompanhados, seu processo de deportação começa e eles são entregues ao ORR, uma unidade do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS). O ORR entra em contato com patrocinadores, que geralmente são parentes, para quem as crianças são transferidas depois de garantir que o lar receptor seja seguro. Se as crianças não têm alguém para acolhê-las, elas são levadas à custódia do ORR e, quando completam 18 anos, o ICE assume o controle, aumentando suas chances de deportação.

No ano de 2024, 99.419 crianças foram entregues aos patrocinadores, abaixo das 113.602 em 2023 e 128.106 em 2022. Trinta e dois por cento dos menores desacompanhados que chegaram em 2024 eram da Guatemala; 20% do México; outros 20% de Honduras e 8% de El Salvador. Em 7 de março, o ORR tinha 2.218 crianças distribuídas em 240 centros.

O governo Trump argumentou que as proteções dos patrocinadores entram em conflito com uma lei federal que proíbe o compartilhamento de informações sobre status de imigração com o Serviço de Imigração e Naturalização.

"Essa medida é como: ' Este é seu parente, e você está disposto a acolher esta criança que veio para este país sozinha e agora está enfrentando a deportação? Desculpe, se você não nos der seus documentos, não o liberaremos.'" "A única coisa que vamos conseguir é mais crianças nessas instalações, que sabemos que são prejudiciais ao desenvolvimento infantil", prevê Karen Tumlin, diretora do Justice Action Center (JAC).

Sua organização, juntamente com a Amica e outros grupos de defesa dos imigrantes, entrou com uma ação judicial esta semana contra o HHS por eliminar o financiamento para representação legal de menores, que agora estão abandonados nos tribunais que julgam seus casos.

Em uma breve carta, eles anunciaram que estavam cortando a torneira, mas não deram nenhuma explicação. As organizações denunciam a retirada de fundos como algo sem precedentes, já que o programa para menores sempre foi defendido por ambos os lados do espectro político.

“Este programa sempre foi protegido. Sempre foi bipartidário. A ideia de desfinanciar um programa que protege crianças nunca foi considerada, porque proteger crianças é uma marca registrada da nossa humanidade”, sustenta Lukens.

Crianças que chegam sozinhas, em sua maioria, passaram por situações traumáticas, foram vítimas de abuso físico e psicológico e estão fugindo de situações de extrema violência. Muitas vezes, eles chegam sem falar inglês e não entendem as novas regras que devem cumprir, muito menos os direitos que podem defender perante um juiz. Há até quem ainda não tenha aprendido a falar.

A aposentada Jennie Giambastiani viu milhares de crianças em sua carreira como juíza de imigração em Chicago. “Como eu poderia cumprir meu dever se me apresentassem bebês sozinha? Quando há advogados especializados, os procedimentos são mais eficientes. Lidamos com muitos casos, então a eficiência é importante. Até mesmo os agentes do ICE, que atuam como promotores, queriam advogados porque isso agilizava as audiências e as conclusões eram alcançadas mais rapidamente”, ela explicou esta semana em uma conferência pelo Zoom.

Ter ou não um advogado é crucial para evitar a deportação. Mickey Donovan-Kaloust defendeu muitas crianças como diretor de serviços jurídicos do Immigrants Defender Law Center e cita o exemplo de uma menina que foi vendida como escrava sexual por sua família. “Após meses de conversas, ela conseguiu compartilhar sua história e garantiu proteção para vítimas de tráfico humano e uma oportunidade de evitar a deportação. Sem representação, ela não teria tido chance; ela teria sido devolvida à mesma família que abusou e traficou dela. Em vez disso, ela se formou e está se preparando para ir para a faculdade”, diz ela.

Pior azar aconteceu com um garoto da quinta série que, embora tenha direito a permanecer nos Estados Unidos, está enfrentando a deportação porque nenhum advogado o representou, diz Donovan-Kaloust.

A ajuda oferecida pelas organizações não se limita ao tribunal. Ter um tradutor ou alguém que cuide das necessidades básicas da criança acaba sendo uma parte importante do seu trabalho.

Gerson Navidad sabe disso muito bem, pois chegou ao país sozinho, aos 16 anos, assustado, fugindo das ameaças de morte de uma gangue de El Salvador. A recepção na fronteira não foi exatamente acolhedora. “A primeira pergunta que me fizeram quando entrei nos Estados Unidos não foi: 'Como você está? Por que você está aqui?' A primeira pergunta foi: 'A qual gangue você pertence?' Então me algemaram. Fiquei aterrorizado. Senti que estava sendo criminalizado, mesmo sendo apenas uma criança”, explicou ele em uma videoconferência organizada pela organização de defesa da criança Acacia. “Só quando conheci um advogado é que pude compartilhar essa parte da minha história. Se não fosse por eles, eu teria que navegar por um complexo sistema de imigração sem orientação” e possivelmente ser deportado. Navidad agora trabalha defendendo menores que chegaram como ele ao Immigrant Defenders em San Diego.

Com o fim do programa, a única coisa que as organizações que as defendem estão autorizadas a fazer é fornecer informações básicas sobre seus direitos, mas muitas crianças nem sabem ler nem escrever . A audiência será na próxima terça-feira perante um juiz distrital em São Francisco.

“Estamos pedindo ação imediata. Avisos de demissão já foram emitidos para funcionários experientes. É muito difícil representar uma criança pequena no tribunal de imigração que sofreu um trauma e não tem um responsável legal. Esses são funcionários experientes que, uma vez demitidos, são muito difíceis de substituir. Então o dano é imediato. O Congresso alocou fundos ano após ano porque acredita que nenhuma criança deve ficar sozinha no tribunal de imigração, e é isso que argumentaremos no tribunal”, antecipa Tumlin.

61 anos de 64 – “Esteja preso, general”

O subordinado era o tenente-coronel Roberto de Almeida Neves, nascido em São João Del Rei, Minas Gerais, em 1913, irmão do deputado federal Tancredo Neves, o 7º dos 12 filhos de dona Sinhá. Tancredo foi o 5º.

O alvo da ordem de prisão foi o general também mineiro Olímpio Mourão Filho, nascido em Diamantina, então comandante da 4ª Região Militar/Divisão de Infantaria na cidade de Juiz de Fora. O tenente-coronel e o general eram grandes amigos.

Conheceram-se em 1955 – Neves como capitão e Mourão como coronel. Tinham uma paixão em comum: a equitação. Voltaram a se encontrar em Juiz de Fora em 1963 – Mourão como general de brigada e Neves como tenente-coronel.

Mourão liberara Neves para que passasse a Semana Santa com sua família em São João Del Rei. Mas no sábado, dia 28, por meio de um telegrama, chamou-o de volta com urgência. Dirigindo seu Fusca, Neves apresentou-se a Mourão.

O clima político no país era péssimo. Os militares conspiravam para depor o presidente João Goulart que, como vice, sucedera a Jânio Quadros, que renunciara ao cargo pensando em voltar ao poder mais forte e com um Congresso mais fraco. Não voltou.

Era praticamente certo que haveria um golpe de Estado, mas a data ainda não fora marcada. Impetuoso e errático como sempre foi, Mourão decidiu pôr suas tropas nas ruas e precipitar o golpe. Cerca de 90% dos oficiais que o cercavam estavam de acordo.

A sós com Mourão no gabinete dele, Neves ouviu que o golpe seria deflagrado dentro de poucas horas. Mourão deu as costas para Neves e, valendo-se de um gigantesco mapa do Brasil, começou a mostrar como se daria a marcha sobre o Rio de Janeiro.

Ao terminar a exposição e virar-se para Neves, o tenente-coronel estava com seu revólver apontado para ele. Então, Neves disse ao general, como mais tarde reproduziria para seus filhos:

“Como oficial do Exército brasileiro, me recuso a desrespeitar a Constituição e a participar de atos antidemocráticos. O regulamento do Exército me autoriza a prendê-lo”.

Oficiais que, do outro lado da porta, ouviram o que Neves acabara de dizer, entraram no gabinete, desarmaram o tenente-coronel e o prenderam. Neves ficou duas semanas preso no quartel, e mais duas no seu apartamento, o de número 101 na rua Sampaio, 412.

Mourão entrou no Rio com a pretensão de ser presidente da República, ou ministro da Guerra, ou comandante do 1º Exército. Seus companheiros de farda ofereceram-lhe a presidência da Petrobras com a missão de varrer dali os comunistas.

Cinco ou seis dias depois, Mourão voltou de mãos abanando a Juiz de Fora, onde foi aclamado. No dia 30 de abril, foi promovido a general de quatro estrelas. Ganhou como prêmio de consolação a presidência do Superior Tribunal Militar.

Por fim, cunhou a frase que o acompanharia pelo resto da vida:

“Sou uma vaca fardada”.

Neves serviu mais um ano em Juiz de Fora. Aposentou-se aos 52 anos de idade como general de brigada. Morreu com 67 anos, em junho de 1980. Não viu o fim da ditadura de 64, nem a eleição, em 1985, do seu irmão Tancredo para presidente da República.

Sem tomar posse, Tancredo morreu depois de ter sido operado sete vezes em um período de 37 dias.