sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

O roteiro da extrema direita

O que ameaça ser o começo de uma nova era traz consigo um ataque global à democracia. As recentes revelações vindas de Brasília são só mais um exemplo desse fenômeno. A tentativa desajeitada de golpe de Estado de Jair Bolsonaro não foi um episódio isolado, mas sim um sintoma de uma crise global em que forças autoritárias avançam cada vez mais na erosão das estruturas democráticas.

Nos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, essa tendência se manifesta na destruição sistemática de instituições, na censura à educação, na revogação de proteções ambientais e ao consumidor, no enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização e no uso do Judiciário e das forças de segurança contra adversários políticos. Trump segue fielmente o roteiro de autocratas como Viktor Orbán, na Hungria; Nicolás Maduro, na Venezuela; e Recep Erdogan, na Turquia.

Assim, a tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e seus aliados, não pode ser vista como um ato isolado, mas sim como a consequência lógica de seu governo ultradireitista. Durante seu mandato, ele enfraqueceu a separação dos poderes, atacou órgãos governamentais, colocou militares em posições estratégicas, desacreditou o sistema eleitoral e mentiu sistematicamente para semear a desconfiança contra a mídia tradicional.

As investigações que revelam as intenções criminosas de Bolsonaro – desde a falsificação de seu certificado de vacinação até a venda de presentes do Estado para ganho pessoal – ilustram como corrupção e autoritarismo estão profundamente entrelaçados.

A Alemanha também enfrenta o crescimento de um partido nacionalista de extrema direita. A Alternativa para a Alemanha (AfD) dissemina discursos xenofóbicos, deslegitima a mídia tradicional e acusa adversários políticos de traição. Alguns de seus líderes mais proeminentes usam abertamente retóricas nazistas.

Nas eleições de 23 de fevereiro de 2025, a AfD se consolidou como a segunda maior força política do país, obtendo 20,8% dos votos. Sua líder, Alice Weidel – que, ironicamente, tem dois filhos adotivos com sua esposa de origem cingalesa, apesar da retórica do partido em favor da "família tradicional" – declarou na noite da eleição: "A gente vai caçá-los". Referia-se, supostamente em sentido figurado, aos partidos adversários.

Como ocorre em muitos movimentos autoritários, a AfD mantém uma relação ambígua com a legalidade: está sob investigação por doações ilegais milionárias, emprega neonazistas condenados em seus escritórios parlamentares, e alguns de seus membros foram financiados por Moscou.

A proximidade com a Rússia é outra característica comum entre os partidos da nova direita global. O ditador imperialista e criminoso de guerra Vladimir Putin, líder de uma oligarquia corrupta, é uma referência para Orbán, Trump, Bolsonaro, Maduro e a AfD. Que ninguém diga depois que não sabia onde a coisa ia dar.

A base eleitoral da xenófoba AfD está concentrada no leste da Alemanha, onde, em algumas regiões, o partido obteve quase metade dos votos. Paradoxalmente, essas são áreas com uma das menores proporções de estrangeiros no país. Um dos principais grupos de eleitores da AfD são os socialmente desfavorecidos, cuja frustração social o partido explora habilmente, através de plataformas como o TikTok.

Mas, curiosamente, o programa econômico neoliberal da AfD prejudicaria justamente os mais vulneráveis e beneficiaria os mais ricos. Esse paradoxo não é exclusivo da Alemanha: todos os movimentos autoritários compartilham essa contradição. Donald Trump, um bilionário, tem sua maior base de apoio nos estados mais pobres do sul dos EUA e nas regiões negligenciadas do centro-oeste. Jair Bolsonaro, por sua vez, foi eleito também com votos das favelas brasileiras.

Essa contradição é obscurecida por uma estratégia de guerra cultural. Em vez de discutir desigualdade social, os discursos extremistas se concentram em temas altamente emotivos, como o aborto, e incitam o ódio contra minorias, especialmente a comunidade LGBT+. No Brasil, o deputado Nikolas Ferreira domina essa tática com maestria.

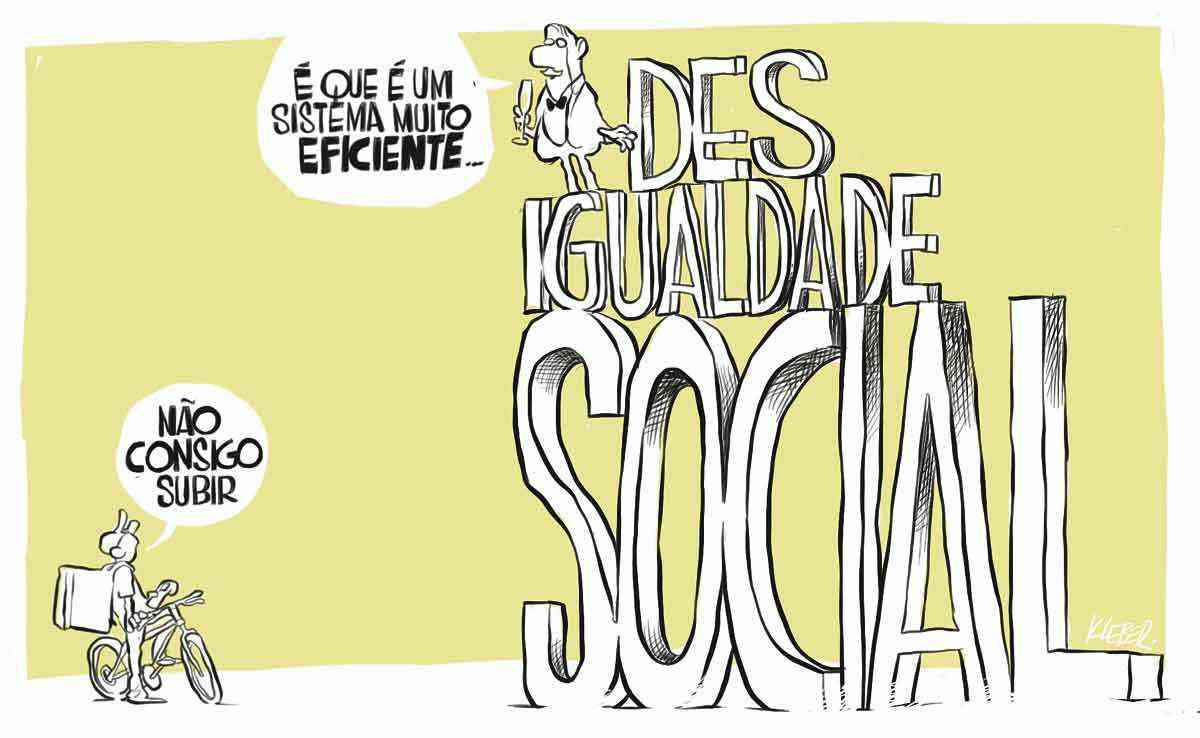

O cenário atual é resultado das contradições do capitalismo global, que se intensificaram desde a crise financeira de 2008. Enquanto bilhões foram gastos para salvar bancos e banqueiros, a desigualdade social aumentou a níveis extremos, comprometendo a capacidade da democracia liberal de cumprir sua promessa de mobilidade social para quem trabalha duro.

A desigualdade social e a precarização do trabalho criam o terreno fértil para a ascensão da extrema direita, que culpa minorias por essa situação, excetuando, é claro, a minoria mais prejudicante dos super-ricos.

O Estado desempenha um papel fundamental para os autoritários: embora mantendo formalmente as instituições democráticas, eles as utilizam para implementar seus projetos totalitários.

A Justiça brasileira, no entanto, mostra que essa escalada pode ser contida. A denúncia contra Bolsonaro e seus aliados, bem como a revelação de seus planos criminosos, demonstram que algumas instituições ainda funcionam no Brasil. Elas precisam ser fortalecidas, pois a extrema direita brasileira não desistiu de seu projeto de poder. Mesmo após o fracasso da tentativa de golpe de Bolsonaro, ela estará de volta em 2026.

Nos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, essa tendência se manifesta na destruição sistemática de instituições, na censura à educação, na revogação de proteções ambientais e ao consumidor, no enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização e no uso do Judiciário e das forças de segurança contra adversários políticos. Trump segue fielmente o roteiro de autocratas como Viktor Orbán, na Hungria; Nicolás Maduro, na Venezuela; e Recep Erdogan, na Turquia.

Assim, a tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e seus aliados, não pode ser vista como um ato isolado, mas sim como a consequência lógica de seu governo ultradireitista. Durante seu mandato, ele enfraqueceu a separação dos poderes, atacou órgãos governamentais, colocou militares em posições estratégicas, desacreditou o sistema eleitoral e mentiu sistematicamente para semear a desconfiança contra a mídia tradicional.

As investigações que revelam as intenções criminosas de Bolsonaro – desde a falsificação de seu certificado de vacinação até a venda de presentes do Estado para ganho pessoal – ilustram como corrupção e autoritarismo estão profundamente entrelaçados.

A Alemanha também enfrenta o crescimento de um partido nacionalista de extrema direita. A Alternativa para a Alemanha (AfD) dissemina discursos xenofóbicos, deslegitima a mídia tradicional e acusa adversários políticos de traição. Alguns de seus líderes mais proeminentes usam abertamente retóricas nazistas.

Nas eleições de 23 de fevereiro de 2025, a AfD se consolidou como a segunda maior força política do país, obtendo 20,8% dos votos. Sua líder, Alice Weidel – que, ironicamente, tem dois filhos adotivos com sua esposa de origem cingalesa, apesar da retórica do partido em favor da "família tradicional" – declarou na noite da eleição: "A gente vai caçá-los". Referia-se, supostamente em sentido figurado, aos partidos adversários.

Como ocorre em muitos movimentos autoritários, a AfD mantém uma relação ambígua com a legalidade: está sob investigação por doações ilegais milionárias, emprega neonazistas condenados em seus escritórios parlamentares, e alguns de seus membros foram financiados por Moscou.

A proximidade com a Rússia é outra característica comum entre os partidos da nova direita global. O ditador imperialista e criminoso de guerra Vladimir Putin, líder de uma oligarquia corrupta, é uma referência para Orbán, Trump, Bolsonaro, Maduro e a AfD. Que ninguém diga depois que não sabia onde a coisa ia dar.

A base eleitoral da xenófoba AfD está concentrada no leste da Alemanha, onde, em algumas regiões, o partido obteve quase metade dos votos. Paradoxalmente, essas são áreas com uma das menores proporções de estrangeiros no país. Um dos principais grupos de eleitores da AfD são os socialmente desfavorecidos, cuja frustração social o partido explora habilmente, através de plataformas como o TikTok.

Mas, curiosamente, o programa econômico neoliberal da AfD prejudicaria justamente os mais vulneráveis e beneficiaria os mais ricos. Esse paradoxo não é exclusivo da Alemanha: todos os movimentos autoritários compartilham essa contradição. Donald Trump, um bilionário, tem sua maior base de apoio nos estados mais pobres do sul dos EUA e nas regiões negligenciadas do centro-oeste. Jair Bolsonaro, por sua vez, foi eleito também com votos das favelas brasileiras.

Essa contradição é obscurecida por uma estratégia de guerra cultural. Em vez de discutir desigualdade social, os discursos extremistas se concentram em temas altamente emotivos, como o aborto, e incitam o ódio contra minorias, especialmente a comunidade LGBT+. No Brasil, o deputado Nikolas Ferreira domina essa tática com maestria.

O cenário atual é resultado das contradições do capitalismo global, que se intensificaram desde a crise financeira de 2008. Enquanto bilhões foram gastos para salvar bancos e banqueiros, a desigualdade social aumentou a níveis extremos, comprometendo a capacidade da democracia liberal de cumprir sua promessa de mobilidade social para quem trabalha duro.

A desigualdade social e a precarização do trabalho criam o terreno fértil para a ascensão da extrema direita, que culpa minorias por essa situação, excetuando, é claro, a minoria mais prejudicante dos super-ricos.

O Estado desempenha um papel fundamental para os autoritários: embora mantendo formalmente as instituições democráticas, eles as utilizam para implementar seus projetos totalitários.

A Justiça brasileira, no entanto, mostra que essa escalada pode ser contida. A denúncia contra Bolsonaro e seus aliados, bem como a revelação de seus planos criminosos, demonstram que algumas instituições ainda funcionam no Brasil. Elas precisam ser fortalecidas, pois a extrema direita brasileira não desistiu de seu projeto de poder. Mesmo após o fracasso da tentativa de golpe de Bolsonaro, ela estará de volta em 2026.

Sem medo

Tenha-se medo da hora em que o homem não mais queira sofrer e morrer por um ideal, pois que esta é a qualidade básica da humanidade, é a que a distingue entre tudo no universo.

John Steinbeck, "As Vinhas da Ira"

Quando você se desconecta do seu telefone ...

Somos a primeira geração a viver em simbiose com nossos smartphones, uma relação que oscila entre necessidade e dependência. Então a pergunta óbvia que surge é tão perturbadora quanto necessária: que impacto essa conexão digital perpétua tem em nosso cérebro ? Um estudo científico inovador acaba de lançar luz sobre essa questão, revelando que uma simples desconexão da internet móvel por duas semanas pode desencadear transformações extraordinárias em nossa saúde mental e funcionamento cognitivo.

A pesquisa, liderada por Adrian Ward, da Universidade do Texas em Austin, acontece em um momento em que a fusão entre humanos e dispositivos está atingindo níveis sem precedentes. Dados do Pew Research Center traçam uma curva ascendente reveladora: o uso de smartphones nos Estados Unidos subiu de um modesto terço da população em 2011 para impressionantes 91% hoje. A quantidade de tempo que passamos nessas interfaces digitais portáteis é ainda mais alarmante: os americanos passam em média 5 horas e 16 minutos por dia olhando para seus celulares, enquanto globalmente esse número sobe para 6 horas e 40 minutos por dia em frente às telas.

Para o estudo de um mês, a equipe recrutou 467 participantes, com idade média de 32 anos, dividindo-os em dois grupos. Usando um aplicativo especializado para iPhone , os participantes bloquearam todo o acesso à internet móvel por duas semanas, deixando apenas funções básicas de chamada e mensagens de texto. Eles ainda podiam usar a Internet em seus computadores, mas a conexão constante via celular foi interrompida. Para garantir uma análise completa, um grupo fez a desintoxicação digital nas duas primeiras semanas, enquanto o outro o fez na segunda metade do mês.

Os resultados, publicados no PNAS Nexus, não deixaram dúvidas sobre o impacto positivo da desconexão. De acordo com uma declaração da Universidade do Texas em Austin, 91% dos participantes melhoraram em pelo menos um dos três aspectos medidos: saúde mental, bem-estar subjetivo ou capacidade de atenção. A descoberta mais impressionante foi a melhora cognitiva: a capacidade de atenção dos participantes melhorou em uma quantidade equivalente à reversão de uma década de declínio cognitivo relacionado à idade .

Os benefícios para a saúde mental foram igualmente notáveis. 71% dos participantes relataram melhor saúde mental após o período sem internet móvel. A melhora nos sintomas depressivos superou até mesmo os resultados típicos observados em estudos com medicamentos antidepressivos, embora os pesquisadores observem que a natureza dessa intervenção difere significativamente dos cenários de psicologia clínica.

"Os smartphones mudaram drasticamente nossas vidas e comportamentos nos últimos 15 anos, mas nossa psicologia humana básica permanece a mesma", disse Ward. "Nossa grande questão era: estamos adaptados para lidar com a conexão constante com tudo, o tempo todo? Os dados sugerem que não", ele acrescentou.

Os benefícios pareceram aumentar com o tempo. Durante o período de intervenção, os participantes relataram bem-estar progressivamente melhor a cada dia. Em vez de simplesmente passar a assistir mais TV ou filmes, eles se envolveram mais profundamente com o mundo offline – praticando hobbies, tendo conversas cara a cara e passando tempo na natureza. Eles dormiam mais, sentiam-se mais conectados socialmente e tinham maior autonomia em suas decisões.

Essas descobertas repercutem profundamente no sentimento público atual. Uma pesquisa Gallup de 2022 descobriu que 58% dos usuários de smartphones americanos estão preocupados com o uso excessivo do dispositivo, uma preocupação que sobe para 80% entre aqueles com menos de 30 anos.

A pesquisa revelou que 71% dos participantes apresentaram melhor saúde mental após se desconectarem da internet móvel.

No local de trabalho, o estudo abre novas perspectivas para as empresas implementarem estratégias de bem-estar digital. Ward sugere que as organizações podem oferecer ferramentas e aplicativos que ajudem seus funcionários a gerenciar melhor seu tempo online, aumentando assim sua produtividade e bem-estar. No entanto, ele ressalta que essas iniciativas devem ser voluntárias, pois nem todos estão dispostos a “desligar” de um dia para o outro.

Os próprios números do estudo reforçam essa abordagem gradual: apenas 57% dos participantes tomaram a iniciativa de instalar o aplicativo de bloqueio, e apenas um quarto completou as duas semanas offline. "Talvez você coloque isso em votação e as pessoas decidam votar a favor", reflete Ward. "O fato de 80% das pessoas acharem que usam seus celulares demais sugere que isso pode acontecer."

Esta pesquisa abre novas possibilidades para empresas de tecnologia desenvolverem produtos menos viciantes. Por exemplo, Ward sugere que modelos de negócios baseados em assinaturas podem ajudar a reduzir a dependência de anúncios chamativos que promovem tempo excessivo de tela.

Enquanto nossa sociedade lida com o impacto psicológico da conectividade constante, este estudo fornece evidências convincentes de que desintoxicações digitais regulares podem oferecer um caminho para melhorar o bem-estar mental. Embora os efeitos a longo prazo ainda não tenham sido estudados, essas descobertas sugerem que nossos cérebros podem se beneficiar significativamente de pausas regulares do mundo digital.

Felipe Espinosa Wang

A pesquisa, liderada por Adrian Ward, da Universidade do Texas em Austin, acontece em um momento em que a fusão entre humanos e dispositivos está atingindo níveis sem precedentes. Dados do Pew Research Center traçam uma curva ascendente reveladora: o uso de smartphones nos Estados Unidos subiu de um modesto terço da população em 2011 para impressionantes 91% hoje. A quantidade de tempo que passamos nessas interfaces digitais portáteis é ainda mais alarmante: os americanos passam em média 5 horas e 16 minutos por dia olhando para seus celulares, enquanto globalmente esse número sobe para 6 horas e 40 minutos por dia em frente às telas.

Para o estudo de um mês, a equipe recrutou 467 participantes, com idade média de 32 anos, dividindo-os em dois grupos. Usando um aplicativo especializado para iPhone , os participantes bloquearam todo o acesso à internet móvel por duas semanas, deixando apenas funções básicas de chamada e mensagens de texto. Eles ainda podiam usar a Internet em seus computadores, mas a conexão constante via celular foi interrompida. Para garantir uma análise completa, um grupo fez a desintoxicação digital nas duas primeiras semanas, enquanto o outro o fez na segunda metade do mês.

Os resultados, publicados no PNAS Nexus, não deixaram dúvidas sobre o impacto positivo da desconexão. De acordo com uma declaração da Universidade do Texas em Austin, 91% dos participantes melhoraram em pelo menos um dos três aspectos medidos: saúde mental, bem-estar subjetivo ou capacidade de atenção. A descoberta mais impressionante foi a melhora cognitiva: a capacidade de atenção dos participantes melhorou em uma quantidade equivalente à reversão de uma década de declínio cognitivo relacionado à idade .

Os benefícios para a saúde mental foram igualmente notáveis. 71% dos participantes relataram melhor saúde mental após o período sem internet móvel. A melhora nos sintomas depressivos superou até mesmo os resultados típicos observados em estudos com medicamentos antidepressivos, embora os pesquisadores observem que a natureza dessa intervenção difere significativamente dos cenários de psicologia clínica.

"Os smartphones mudaram drasticamente nossas vidas e comportamentos nos últimos 15 anos, mas nossa psicologia humana básica permanece a mesma", disse Ward. "Nossa grande questão era: estamos adaptados para lidar com a conexão constante com tudo, o tempo todo? Os dados sugerem que não", ele acrescentou.

Os benefícios pareceram aumentar com o tempo. Durante o período de intervenção, os participantes relataram bem-estar progressivamente melhor a cada dia. Em vez de simplesmente passar a assistir mais TV ou filmes, eles se envolveram mais profundamente com o mundo offline – praticando hobbies, tendo conversas cara a cara e passando tempo na natureza. Eles dormiam mais, sentiam-se mais conectados socialmente e tinham maior autonomia em suas decisões.

Essas descobertas repercutem profundamente no sentimento público atual. Uma pesquisa Gallup de 2022 descobriu que 58% dos usuários de smartphones americanos estão preocupados com o uso excessivo do dispositivo, uma preocupação que sobe para 80% entre aqueles com menos de 30 anos.

A pesquisa revelou que 71% dos participantes apresentaram melhor saúde mental após se desconectarem da internet móvel.

No local de trabalho, o estudo abre novas perspectivas para as empresas implementarem estratégias de bem-estar digital. Ward sugere que as organizações podem oferecer ferramentas e aplicativos que ajudem seus funcionários a gerenciar melhor seu tempo online, aumentando assim sua produtividade e bem-estar. No entanto, ele ressalta que essas iniciativas devem ser voluntárias, pois nem todos estão dispostos a “desligar” de um dia para o outro.

Os próprios números do estudo reforçam essa abordagem gradual: apenas 57% dos participantes tomaram a iniciativa de instalar o aplicativo de bloqueio, e apenas um quarto completou as duas semanas offline. "Talvez você coloque isso em votação e as pessoas decidam votar a favor", reflete Ward. "O fato de 80% das pessoas acharem que usam seus celulares demais sugere que isso pode acontecer."

Esta pesquisa abre novas possibilidades para empresas de tecnologia desenvolverem produtos menos viciantes. Por exemplo, Ward sugere que modelos de negócios baseados em assinaturas podem ajudar a reduzir a dependência de anúncios chamativos que promovem tempo excessivo de tela.

Enquanto nossa sociedade lida com o impacto psicológico da conectividade constante, este estudo fornece evidências convincentes de que desintoxicações digitais regulares podem oferecer um caminho para melhorar o bem-estar mental. Embora os efeitos a longo prazo ainda não tenham sido estudados, essas descobertas sugerem que nossos cérebros podem se beneficiar significativamente de pausas regulares do mundo digital.

Felipe Espinosa Wang

O futuro da interação humana

No início deste mês, a Meta Plataformas, empresa dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, anunciou avanços significativos em um sistema de deep learning capaz de traduzir sinais cerebrais em texto digitado. Essa inovação promete transformar radicalmente a maneira como interagimos com dispositivos, tornando possível a comunicação sem o uso de teclados ou comandos de voz.

A ideia de transformar pensamentos em texto pode revolucionar a comunicação humana, especialmente para pessoas com algum tipo de deficiência física ou que perderam a capacidade de fala e movimento. Com a promessa de um método não invasivo, a empresa divulgou os resultados dos primeiros testes, afirmando ter desenvolvido um sistema chamado Brain2Qwerty, que interpreta sinais cerebrais sem intervenção neurocirúrgica.

O teste foi realizado com 35 voluntários saudáveis, como afirmou a Meta, utilizando eletroencefalografia (EEG) e magnetoencefalografia (MEG) enquanto digitavam frases memorizadas em um teclado QWERTY. A análise sugere que o sistema capta tanto comandos motores quanto processos cognitivos. Caso o projeto se concretize nos próximos anos e venha a ser acessível, a forma como nos comunicamos hoje poderá ser profundamente modificada.

Embora a ideia pareça saída de um filme de ficção científica, os primeiros testes já demonstraram um nível avançado de precisão na conversão de pensamentos em texto. No entanto, a implementação dessa tecnologia em larga escala enfrentará desafios técnicos significativos, já que a captação de sinais cerebrais requer equipamentos sofisticados e um nível de personalização para cada usuário, o que poderá limitar sua adoção e comercialização generalizada.

Mesmo parecendo tão distante da nossa realidade, vamos lembrar que Mark Zuckerberg e sua equipe são bem engenhosos. Tanto que a forma como interagimos nas redes sociais hoje se deve ao trabalho iniciado no início dos anos 2000, quando ele ainda era um jovem estudante. Imagine agora que é um dos homens mais poderosos do mundo?

O que está em questão aqui não é o avanço da ciência e da tecnologia na busca por soluções que mudem a vida das pessoas, sobretudo daquelas que se encontram em condições de saúde vulneráveis ou até dependentes de seus familiares e redes de apoio para questões básicas da vida, como comunicar onde sentem dor, por exemplo.

O mais curioso não é a pesquisa em si, mas o fato de uma big tech anunciar, em seu próprio site, a propriedade de um recurso que poderá ser útil para milhões de pessoas e que conta com verba pública da União Europeia para sua fase inicial, conforme consta nos agradecimentos do artigo publicado pela equipe de pesquisa.

“Esta pesquisa é apoiada pelo Governo Basco por meio do programa BERC 2022-2025 e financiada pela Agência de Pesquisa do Estado Espanhol”. Partes deste trabalho foram realizadas no âmbito do programa de pesquisa e inovação Horizonte 2020 da União Europeia sob o acordo de subvenção Marie Skłodowska-Curie”.

Ora, curiosa que sou, a pergunta que faço é: por que um estudo tão relevante para o futuro da comunicação humana e financiado com dinheiro público é anunciado por uma empresa? Caso o Brain2Qwerty venha a se tornar uma realidade, quais garantias teremos de que a Meta, que já coleta e minera uma parte significativa da nossa atividade online, não vai andar lendo nossos pensamentos por aí do jeito que bem entender?

Eu, que sou fofoqueira, fiquei preocupada. Só Deus e as Deusas sabem o que se passa na minha mente neurodivergente. Imagine um dispositivo lendo meus pensamentos e transmitindo-os em um sistema qualquer, tipo smartwatches ou em um telão… Rindo de nervoso.

Brincadeiras à parte, minha proposta aqui é pensarmos, enquanto sociedade, nos impactos e consequências do desenvolvimento de tecnologias que prometem melhorar nossas vidas, mas que, quando são capitaneadas por grandes corporações, correm o risco de se tornarem ferramentas de controle, manipulação e vigilância e armas de guerra. Nenhum desenvolvimento tecnológico é neutro ou visa apenas soluções para o nosso bem-estar social.

Há sempre interesses escusos e financeiros, práticas antiéticas disfarçadas de discursos de esperança num mundo mais igualitário. No entanto, a própria Internet, as redes sociais e tudo o que temos visto até aqui quando se trata de comunicação mediada acentuaram o que há de mais vil no ser humano.

Promover a literacia digital deve ir muito além de ensinar pessoas a ligarem um computador ou enviar um e-mail. Requer um compromisso dos Estados, das empresas e da sociedade como um todo de modo a estimular o pensamento crítico sobre toda e qualquer chamada “evolução”. Que tal começar a falar na sua roda de amigos sobre este assunto? Haja terapia.

A ideia de transformar pensamentos em texto pode revolucionar a comunicação humana, especialmente para pessoas com algum tipo de deficiência física ou que perderam a capacidade de fala e movimento. Com a promessa de um método não invasivo, a empresa divulgou os resultados dos primeiros testes, afirmando ter desenvolvido um sistema chamado Brain2Qwerty, que interpreta sinais cerebrais sem intervenção neurocirúrgica.

O teste foi realizado com 35 voluntários saudáveis, como afirmou a Meta, utilizando eletroencefalografia (EEG) e magnetoencefalografia (MEG) enquanto digitavam frases memorizadas em um teclado QWERTY. A análise sugere que o sistema capta tanto comandos motores quanto processos cognitivos. Caso o projeto se concretize nos próximos anos e venha a ser acessível, a forma como nos comunicamos hoje poderá ser profundamente modificada.

Embora a ideia pareça saída de um filme de ficção científica, os primeiros testes já demonstraram um nível avançado de precisão na conversão de pensamentos em texto. No entanto, a implementação dessa tecnologia em larga escala enfrentará desafios técnicos significativos, já que a captação de sinais cerebrais requer equipamentos sofisticados e um nível de personalização para cada usuário, o que poderá limitar sua adoção e comercialização generalizada.

Mesmo parecendo tão distante da nossa realidade, vamos lembrar que Mark Zuckerberg e sua equipe são bem engenhosos. Tanto que a forma como interagimos nas redes sociais hoje se deve ao trabalho iniciado no início dos anos 2000, quando ele ainda era um jovem estudante. Imagine agora que é um dos homens mais poderosos do mundo?

O que está em questão aqui não é o avanço da ciência e da tecnologia na busca por soluções que mudem a vida das pessoas, sobretudo daquelas que se encontram em condições de saúde vulneráveis ou até dependentes de seus familiares e redes de apoio para questões básicas da vida, como comunicar onde sentem dor, por exemplo.

O mais curioso não é a pesquisa em si, mas o fato de uma big tech anunciar, em seu próprio site, a propriedade de um recurso que poderá ser útil para milhões de pessoas e que conta com verba pública da União Europeia para sua fase inicial, conforme consta nos agradecimentos do artigo publicado pela equipe de pesquisa.

“Esta pesquisa é apoiada pelo Governo Basco por meio do programa BERC 2022-2025 e financiada pela Agência de Pesquisa do Estado Espanhol”. Partes deste trabalho foram realizadas no âmbito do programa de pesquisa e inovação Horizonte 2020 da União Europeia sob o acordo de subvenção Marie Skłodowska-Curie”.

Ora, curiosa que sou, a pergunta que faço é: por que um estudo tão relevante para o futuro da comunicação humana e financiado com dinheiro público é anunciado por uma empresa? Caso o Brain2Qwerty venha a se tornar uma realidade, quais garantias teremos de que a Meta, que já coleta e minera uma parte significativa da nossa atividade online, não vai andar lendo nossos pensamentos por aí do jeito que bem entender?

Eu, que sou fofoqueira, fiquei preocupada. Só Deus e as Deusas sabem o que se passa na minha mente neurodivergente. Imagine um dispositivo lendo meus pensamentos e transmitindo-os em um sistema qualquer, tipo smartwatches ou em um telão… Rindo de nervoso.

Brincadeiras à parte, minha proposta aqui é pensarmos, enquanto sociedade, nos impactos e consequências do desenvolvimento de tecnologias que prometem melhorar nossas vidas, mas que, quando são capitaneadas por grandes corporações, correm o risco de se tornarem ferramentas de controle, manipulação e vigilância e armas de guerra. Nenhum desenvolvimento tecnológico é neutro ou visa apenas soluções para o nosso bem-estar social.

Há sempre interesses escusos e financeiros, práticas antiéticas disfarçadas de discursos de esperança num mundo mais igualitário. No entanto, a própria Internet, as redes sociais e tudo o que temos visto até aqui quando se trata de comunicação mediada acentuaram o que há de mais vil no ser humano.

Promover a literacia digital deve ir muito além de ensinar pessoas a ligarem um computador ou enviar um e-mail. Requer um compromisso dos Estados, das empresas e da sociedade como um todo de modo a estimular o pensamento crítico sobre toda e qualquer chamada “evolução”. Que tal começar a falar na sua roda de amigos sobre este assunto? Haja terapia.

A incompreensível abdicação dos Estados Unidos

O que se oferece a alguém que tudo tem? Paranóia. A aproximar-se do seu 250.º aniversário, a América mergulhou numa absolutamente desnecessária crise de meia-idade, convencendo-se de uma doença imaginária que só pode ser curada a golpes de motosserra, numa neurose alimentada a demagogia, propaganda e desinformação, mas com consequências reais, devastadoras e irreversíveis, para si e para o resto do mundo.

Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.

O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.

Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.

O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.

É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.

No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.

É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.

É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.

A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.

Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.

O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.

Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.

Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.

Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.

O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.

Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.

O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.

É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.

No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.

É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.

É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.

A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.

Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.

O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.

Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.

Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.

E ainda faltam 47 meses…

Em apenas um mês, desde a tomada de posse a 20 de janeiro, Donald Trump dinamitou a ordem mundial, ditou o fim da era de livre comércio global, fez implodir o que ainda restava do soft-power dos EUA pelos cinco continentes, virou ostensivamente as costas aos aliados tradicionais de Washington, acionou o botão para fazer evaporar a aliança transatlântica e, pelo caminho, ainda teve tempo para iniciar o processo de reabilitação de Vladimir Putin perante a comunidade internacional.

Nos seus primeiros 30 dias no regresso ao poder, Donald Trump conseguiu ainda retirar os EUA do lugar que ocuparam nas últimas décadas e mudar completamente as regras do jogo da política global. Não fez nada disto por impulso ou a reboque de instintos básicos. Tudo o que tem feito obedece a um plano, que pode parecer louco para quem queria acreditar que as promessas feitas na campanha eleitoral eram só um bluff para enganar incautos, mas que tem objetivos bem definidos: proteger os interesses norte-americanos, sem se preocupar com acordos em vigor ou alianças erguidas numa conjuntura que já desapareceu.

Desde o primeiro destes 30 dias, Donald Trump tem demonstrado que vê a União Europeia como um adversário, que precisa de dominar ou, simplesmente, abandonar à sua sorte. E, pela voz do seu vice-presidente J. D. Vance, o novo poder de Washington veio à Europa insurgir-se contra a “excessiva regulamentação” da UE em relação à Inteligência Artificial e, pior do que isso, procurar dar lições de democracia e de liberdade de expressão, como se fossem os donos absolutos da verdade.

E, se dúvidas ainda restassem acerca das suas intenções, o mesmo J. D. Vance fez questão de recusar um encontro com o chanceler alemão, preferindo antes reunir-se, em plena campanha eleitoral, com a líder dos neonazis da AfD, Alice Weidel. O que torna tudo ainda mais claro: depois da anunciada guerra comercial e das ameaças em relação aos mecanismos de defesa, os EUA de Trump estão também a declarar uma guerra ideológica aos princípios fundadores da União Europeia.

Perante tudo isto, custa a compreender como a Europa ainda não conseguiu insurgir-se, de forma clara e inequívoca, contra a ameaça que os EUA de Trump representam. Ao longo destes primeiros 30 dias, a administração norte-americana tem esticado a corda o mais possível, sem se importar com as consequências. E a Europa, como sempre, mesmo apesar das promessas de que vai responder “à altura”, continua a mostrar as suas divisões. E também uma postura permanente de prudência, que cada vez tem menos justificação. Até porque os sinais estão à vista, na atual conjunta internacional: num mundo cada vez mais dominado e entregue aos mais fortes, quem se remeter ao papel de fraco acabará, inevitavelmente, por perder.

É verdade que Donald Trump ainda só está há um mês no poder, mas, se a Europa não souber encontrar agora o tom de voz certo para o enfrentar, já sabe que, nos 47 meses que faltam até ao final do seu mandato, tudo tenderá a ficar pior.

“No fundo, somos todos reles, mas alguns de nós conseguem esconder melhor essa condição”, escreveu José Saramago no Ensaio Sobre a Cegueira. De facto, todos nós, num qualquer momento da vida, com justificação ou sem ela, já fomos reles, ou seja, já todos, por instinto de vingança ou de “cabeça perdida”, proferimos acusações injustas, grosseiras e ofensivas.

Há, no entanto, quem faça do insulto a sua forma de estar na política (ou, quem sabe, até na vida…).

=a Assembleia da República, como temos presenciado de forma repetida, há muitos deputados do Chega que são reles por convicção e não por descuido. Fazem-no por vontade própria, como se o insulto fosse a única arma de combate político que conhecem. E sempre com o mesmo objetivo de tentar arrastar a casa da democracia para o caos e a baixeza moral. Continuar a considerar que a permanente falta de educação ou as acusações reles estão dentro dos limites da liberdade de expressão só tem uma consequência: o enfraquecimento da democracia.

Rui Tavares Guedes

Nos seus primeiros 30 dias no regresso ao poder, Donald Trump conseguiu ainda retirar os EUA do lugar que ocuparam nas últimas décadas e mudar completamente as regras do jogo da política global. Não fez nada disto por impulso ou a reboque de instintos básicos. Tudo o que tem feito obedece a um plano, que pode parecer louco para quem queria acreditar que as promessas feitas na campanha eleitoral eram só um bluff para enganar incautos, mas que tem objetivos bem definidos: proteger os interesses norte-americanos, sem se preocupar com acordos em vigor ou alianças erguidas numa conjuntura que já desapareceu.

Desde o primeiro destes 30 dias, Donald Trump tem demonstrado que vê a União Europeia como um adversário, que precisa de dominar ou, simplesmente, abandonar à sua sorte. E, pela voz do seu vice-presidente J. D. Vance, o novo poder de Washington veio à Europa insurgir-se contra a “excessiva regulamentação” da UE em relação à Inteligência Artificial e, pior do que isso, procurar dar lições de democracia e de liberdade de expressão, como se fossem os donos absolutos da verdade.

E, se dúvidas ainda restassem acerca das suas intenções, o mesmo J. D. Vance fez questão de recusar um encontro com o chanceler alemão, preferindo antes reunir-se, em plena campanha eleitoral, com a líder dos neonazis da AfD, Alice Weidel. O que torna tudo ainda mais claro: depois da anunciada guerra comercial e das ameaças em relação aos mecanismos de defesa, os EUA de Trump estão também a declarar uma guerra ideológica aos princípios fundadores da União Europeia.

Perante tudo isto, custa a compreender como a Europa ainda não conseguiu insurgir-se, de forma clara e inequívoca, contra a ameaça que os EUA de Trump representam. Ao longo destes primeiros 30 dias, a administração norte-americana tem esticado a corda o mais possível, sem se importar com as consequências. E a Europa, como sempre, mesmo apesar das promessas de que vai responder “à altura”, continua a mostrar as suas divisões. E também uma postura permanente de prudência, que cada vez tem menos justificação. Até porque os sinais estão à vista, na atual conjunta internacional: num mundo cada vez mais dominado e entregue aos mais fortes, quem se remeter ao papel de fraco acabará, inevitavelmente, por perder.

É verdade que Donald Trump ainda só está há um mês no poder, mas, se a Europa não souber encontrar agora o tom de voz certo para o enfrentar, já sabe que, nos 47 meses que faltam até ao final do seu mandato, tudo tenderá a ficar pior.

“No fundo, somos todos reles, mas alguns de nós conseguem esconder melhor essa condição”, escreveu José Saramago no Ensaio Sobre a Cegueira. De facto, todos nós, num qualquer momento da vida, com justificação ou sem ela, já fomos reles, ou seja, já todos, por instinto de vingança ou de “cabeça perdida”, proferimos acusações injustas, grosseiras e ofensivas.

Há, no entanto, quem faça do insulto a sua forma de estar na política (ou, quem sabe, até na vida…).

=a Assembleia da República, como temos presenciado de forma repetida, há muitos deputados do Chega que são reles por convicção e não por descuido. Fazem-no por vontade própria, como se o insulto fosse a única arma de combate político que conhecem. E sempre com o mesmo objetivo de tentar arrastar a casa da democracia para o caos e a baixeza moral. Continuar a considerar que a permanente falta de educação ou as acusações reles estão dentro dos limites da liberdade de expressão só tem uma consequência: o enfraquecimento da democracia.

Rui Tavares Guedes

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Trabalhos de pobre

É domingo num centro comercial na franja de Lisboa. A zona da restauração está cheia. Nas mesas, quase todas as crianças estão absortas em telefones ou tablets e o mesmo se pode dizer da maioria dos adultos. Uns e outros curvados sobre ecrãs, juntos, mas distantes. Estou na fila para a Kidzania, uma espécie de Portugal dos Pequeninos sem regionalismos nem colonialismo, onde os símbolos nacionais foram substituídos por marcas. As crianças impacientam-se na espera para o check -in, feito num balcão que reproduz o dos aeroportos, para simular a viagem que os levará a um mundo em que poderão experimentar as profissões que quiserem e receberem em troca uma espécie de dinheiro de monopólio, que serve para usar nas brincadeiras, mas que rapidamente transforma os pequenos em capitalistas avarentos, maravilhados com a ideia de acumular aqueles pedaços de papel, recusando-se a gastá-los nas atividades, para depois os levarem para casa, onde ficarão esquecidos numa caixa de brinquedos.

Atrás de mim, duas irmãs entusiasmam-se com o que poderão de fazer quando finalmente se abrirem as portas. “Quero ir trabalhar nas limpezas do hotel”, diz a mais nova, resoluta. A ambição é cortada pela mãe, ríspida. “Isso é trabalho de pobre”, sentencia, perante o silêncio do pai, impaciente com a espera, talvez desejoso de se ver livre do programa familiar. A criança engole a resposta em silêncio. Pensa por um momento. “E polícia? Posso ser polícia?”, pergunta já sem a mesma certeza. “Ou cabeleira”, arrisca. “Só gostas de trabalhos de pobre”, critica, novamente a mãe, que lhe sugere outras ambições profissionais para a brincadeira, como ser médica ou veterinária.

A criança não reage. E eu tento olhar discretamente para a família para perceber de onde vem aquela conversa. Pai, mãe, duas filhas. A mais velha não terá mais do que nove anos, a mais nova andará pelos cinco. Nenhum sinal exterior de riqueza, nenhum tom de voz afetado, nada que os distinga do que poderá ser uma classe média baixa suburbana, certamente remediada. Ponho-me a pensar que profissão poderão ter e é impossível ter a certeza de acertar. Podem ser pequenos comerciantes, talvez ela trabalhe num cabeleireiro e ele seja eletricista, ou talvez sejam administrativos, um nos seguros, outro na Função Pública. É impossível saber ao certo, mas interrogo-me: de onde poderá vir esta ideia de que há “trabalhos de pobre” que os filhos não devem ter nem a brincar?

Poderá essa ideia nascer da rejeição da sua própria condição? Sou de uma geração criada por pais que viam na educação um passaporte para uma vida melhor. Tenho vários amigos que ostentavam o orgulho e a responsabilidade de serem os primeiros da família a chegar à universidade. Mas não me lembro de ter ouvido esta expressão “trabalho de pobre”. E Deus sabe como muitos dos mais qualificados da minha geração têm tido trabalhos precários e mal pagos, deitando por terra os sonhos que os pais acalentaram enquanto lhes financiavam (muitas vezes a muito custo) os estudos.

Lembro-me, então, de uma expressão racista que ouvi tantas vezes. “Trabalha como um preto” ou “é uma moura de trabalho”, dizia-se muitas vezes, quase sempre num tom entre o desprezo e a pena, que andam tantas vezes de mãos dadas. O Eduardo Lourenço dizia que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza e quando, como na Europa futuramente protestante, o trabalho se converte por sua vez em sinal de eleição, nós descobrimos coletivamente a maneira de refinar uma herança ancestral transferindo para o preto essa penosa obrigação”. E é capaz de estar aí parte da explicação para o que ouvi naquela tarde de domingo.

Há uma desvalorização do trabalho pelas elites que é mimetizada pelas classes mais baixas, cada vez mais iludidas com a ideia de uma ascensão social fictícia. O trabalho não é valorizado a menos que possa dar dinheiro. Já nem o estatuto social que era atribuído a algumas profissões se mantém. Não é importante ser professor, médico ou engenheiro. É importante ter dinheiro. Não é valorizado o contributo que cada um de nós, com o seu trabalho, possa dar à sociedade. É valorizado o poder material.

Há crianças e adolescentes que respondem sem pestanejar com um “quero ser rico” à tradicional pergunta que sobre o que querem ser. Eles querem ser youtubers, jogadores da bola, influencers, criptomilionários. Não querem ser nada, verdadeiramente, querem ter. Ironicamente, as profissões que parecem mais distantes de desaparecer na vaga tecnológica da Inteligência Artificial são as que hoje estão na categoria de “trabalho de pobre”, as que se dedicam ao cuidado e às limpezas, aos trabalhos manuais, que na pandemia dissemos serem “essenciais”, mas que tanto desprezamos e desvalorizamos.

A ideia de que o trabalho nos define está, cada vez mais, fora de moda. E talvez haja um lado muito positivo nisso. Mas o desprezo por aquilo que se faz é também um sintoma de uma sociedade deslassada, que endeusa o ilusório mérito individual e perde de vista a força do que se produz num coletivo. Estamos cada vez mais pobres. E é de espírito.

Talvez esteja na altura de ensinarmos às crianças que há uma dignidade associada ao trabalho, que não se esgota no estatuto nem no dinheiro, mas na possibilidade de produzirmos um efeito no mundo. E que essa será sempre uma enorme riqueza.

Atrás de mim, duas irmãs entusiasmam-se com o que poderão de fazer quando finalmente se abrirem as portas. “Quero ir trabalhar nas limpezas do hotel”, diz a mais nova, resoluta. A ambição é cortada pela mãe, ríspida. “Isso é trabalho de pobre”, sentencia, perante o silêncio do pai, impaciente com a espera, talvez desejoso de se ver livre do programa familiar. A criança engole a resposta em silêncio. Pensa por um momento. “E polícia? Posso ser polícia?”, pergunta já sem a mesma certeza. “Ou cabeleira”, arrisca. “Só gostas de trabalhos de pobre”, critica, novamente a mãe, que lhe sugere outras ambições profissionais para a brincadeira, como ser médica ou veterinária.

A criança não reage. E eu tento olhar discretamente para a família para perceber de onde vem aquela conversa. Pai, mãe, duas filhas. A mais velha não terá mais do que nove anos, a mais nova andará pelos cinco. Nenhum sinal exterior de riqueza, nenhum tom de voz afetado, nada que os distinga do que poderá ser uma classe média baixa suburbana, certamente remediada. Ponho-me a pensar que profissão poderão ter e é impossível ter a certeza de acertar. Podem ser pequenos comerciantes, talvez ela trabalhe num cabeleireiro e ele seja eletricista, ou talvez sejam administrativos, um nos seguros, outro na Função Pública. É impossível saber ao certo, mas interrogo-me: de onde poderá vir esta ideia de que há “trabalhos de pobre” que os filhos não devem ter nem a brincar?

Poderá essa ideia nascer da rejeição da sua própria condição? Sou de uma geração criada por pais que viam na educação um passaporte para uma vida melhor. Tenho vários amigos que ostentavam o orgulho e a responsabilidade de serem os primeiros da família a chegar à universidade. Mas não me lembro de ter ouvido esta expressão “trabalho de pobre”. E Deus sabe como muitos dos mais qualificados da minha geração têm tido trabalhos precários e mal pagos, deitando por terra os sonhos que os pais acalentaram enquanto lhes financiavam (muitas vezes a muito custo) os estudos.

Lembro-me, então, de uma expressão racista que ouvi tantas vezes. “Trabalha como um preto” ou “é uma moura de trabalho”, dizia-se muitas vezes, quase sempre num tom entre o desprezo e a pena, que andam tantas vezes de mãos dadas. O Eduardo Lourenço dizia que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza e quando, como na Europa futuramente protestante, o trabalho se converte por sua vez em sinal de eleição, nós descobrimos coletivamente a maneira de refinar uma herança ancestral transferindo para o preto essa penosa obrigação”. E é capaz de estar aí parte da explicação para o que ouvi naquela tarde de domingo.

Há uma desvalorização do trabalho pelas elites que é mimetizada pelas classes mais baixas, cada vez mais iludidas com a ideia de uma ascensão social fictícia. O trabalho não é valorizado a menos que possa dar dinheiro. Já nem o estatuto social que era atribuído a algumas profissões se mantém. Não é importante ser professor, médico ou engenheiro. É importante ter dinheiro. Não é valorizado o contributo que cada um de nós, com o seu trabalho, possa dar à sociedade. É valorizado o poder material.

Há crianças e adolescentes que respondem sem pestanejar com um “quero ser rico” à tradicional pergunta que sobre o que querem ser. Eles querem ser youtubers, jogadores da bola, influencers, criptomilionários. Não querem ser nada, verdadeiramente, querem ter. Ironicamente, as profissões que parecem mais distantes de desaparecer na vaga tecnológica da Inteligência Artificial são as que hoje estão na categoria de “trabalho de pobre”, as que se dedicam ao cuidado e às limpezas, aos trabalhos manuais, que na pandemia dissemos serem “essenciais”, mas que tanto desprezamos e desvalorizamos.

A ideia de que o trabalho nos define está, cada vez mais, fora de moda. E talvez haja um lado muito positivo nisso. Mas o desprezo por aquilo que se faz é também um sintoma de uma sociedade deslassada, que endeusa o ilusório mérito individual e perde de vista a força do que se produz num coletivo. Estamos cada vez mais pobres. E é de espírito.

Talvez esteja na altura de ensinarmos às crianças que há uma dignidade associada ao trabalho, que não se esgota no estatuto nem no dinheiro, mas na possibilidade de produzirmos um efeito no mundo. E que essa será sempre uma enorme riqueza.

A incompreensível abdicação dos Estados Unidos

O que se oferece a alguém que tudo tem? Paranóia. A aproximar-se do seu 250.º aniversário, a América mergulhou numa absolutamente desnecessária crise de meia-idade, convencendo-se de uma doença imaginária que só pode ser curada a golpes de motosserra, numa neurose alimentada a demagogia, propaganda e desinformação, mas com consequências reais, devastadoras e irreversíveis, para si e para o resto do mundo.

Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.

O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.

Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.

O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.

É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.

No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.

É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.

É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.

A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.

Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.

O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.

Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.

Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.

Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.

O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.

Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.

O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.

É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.

No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.

É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.

É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.

A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.

Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.

O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.

Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.

Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.

Trump está matando a galinha dos ovos de ouro

Pelo menos desde o século 7 a.C. fabulistas alertam para o perigo de, com vistas a obter vantagens de curto prazo, destruir para sempre a rentabilidade de um recurso valioso. O mais célebre desses contos morais é a história da gansa dos ovos de ouro, de Esopo.

Em português a gansa virou galinha, mas sem alteração da mensagem central: não importa quais sejam as suas expectativas e objetivos, não mate a ave que lhe fornece regularmente um ovo de ouro por dia; se o fizer, você se arrependerá. Donald Trump, com sua egolatria e mentalidade de mercador de bazar, está eviscerando várias gansas, galinhas e até codornas que garantiam aos EUA enorme poder e riqueza. Um golpe particularmente duro é o que ele está dando contra a ciência americana.

No afã de combater o que chama de "deep state" e simular ganhos de eficiência, Trump e Elon Musk, seu escudeiro na entropia, não apenas congelaram bilhões de dólares em verbas que seriam destinadas a agências e a programas de pesquisa em universidades como também ameaçam demitir milhares de cientistas que trabalham para o governo.

Como se isso fosse pouco, a administração Trump também está criando um clima de hostilidade para com estrangeiros, que fará com que pesquisadores talentosos de várias partes do globo pensem duas vezes antes completar seu treinamento nos EUA e eventualmente radicar-se no país.

Mesmo que americanos se deem conta de que erraram ao escolher Trump e iniciem uma nova correção de rota, o prejuízo para a ciência será grande. Trata-se, afinal, de uma atividade cujos frutos muitas vezes demoram para maturar, o que exige continuidade nos fluxos de financiamento. É preciso também que os bons cientistas, cuja preparação se conta em décadas, tenham confiança em que terão empregos razoáveis no futuro. Trump e Musk estão violando as duas condições.

E isso é muito ruim para os EUA. Boa parte de seu poderio e prosperidade se devem ao amplo domínio que o país exerce há um século em ciência básica e inovação.

Hélio Schwartsman

Em português a gansa virou galinha, mas sem alteração da mensagem central: não importa quais sejam as suas expectativas e objetivos, não mate a ave que lhe fornece regularmente um ovo de ouro por dia; se o fizer, você se arrependerá. Donald Trump, com sua egolatria e mentalidade de mercador de bazar, está eviscerando várias gansas, galinhas e até codornas que garantiam aos EUA enorme poder e riqueza. Um golpe particularmente duro é o que ele está dando contra a ciência americana.

No afã de combater o que chama de "deep state" e simular ganhos de eficiência, Trump e Elon Musk, seu escudeiro na entropia, não apenas congelaram bilhões de dólares em verbas que seriam destinadas a agências e a programas de pesquisa em universidades como também ameaçam demitir milhares de cientistas que trabalham para o governo.

Como se isso fosse pouco, a administração Trump também está criando um clima de hostilidade para com estrangeiros, que fará com que pesquisadores talentosos de várias partes do globo pensem duas vezes antes completar seu treinamento nos EUA e eventualmente radicar-se no país.

Mesmo que americanos se deem conta de que erraram ao escolher Trump e iniciem uma nova correção de rota, o prejuízo para a ciência será grande. Trata-se, afinal, de uma atividade cujos frutos muitas vezes demoram para maturar, o que exige continuidade nos fluxos de financiamento. É preciso também que os bons cientistas, cuja preparação se conta em décadas, tenham confiança em que terão empregos razoáveis no futuro. Trump e Musk estão violando as duas condições.

E isso é muito ruim para os EUA. Boa parte de seu poderio e prosperidade se devem ao amplo domínio que o país exerce há um século em ciência básica e inovação.

Hélio Schwartsman

'As big techs controlam a sua mente'

Quem acompanhou a política internacional em meados dos anos 2010 deve lembrar da figura de Yanis Varoufakis, então ministro da Economia da Grécia que ganhou os holofotes em seus embates contra o pagamento da dívida de seu país à União Europeia. Hoje fora da política, o economista continua contribuindo para o debate intelectual com seus livros. O último deles, “Tecnofeudalismo — O que matou o capitalismo” (Crítica), que será lançado dia 22 de abril, analisa as mutações do capital nos tempos atuais.

Ele destaca um termo que deu o que falar nos últimos meses, com a eleição de Donald Trump e a forte influência em seu governo de bilionários da tecnologia como Elon Musk e Peter Thiel. O conceito de tecnofeudalismo é usado por teóricos para explicar o monopólio dos conglomerados digitais e sua capacidade de controlar as atividades sociais. Para os adeptos do termo (popularizado pelo pensador francês Cedrid Durand), o sistema econômico em torno de big techs está cada vez mais parecido com o que vigorou na Europa na Idade Média.

Já Varoufakis é ainda mais enfático. Para ele o capitalismo morreu — e foi substituído por algo ainda pior. Seu livro afirma que os mercados teriam dado lugar a plataformas de comércio digital que, na prática, operam como os antigos feudos. Os usuários digitais se tornariam “servos”, enquanto os detentores do capital tradicional (maquinário, redes telefônicas, robôs industriais) se limitariam ao papel de “vassalos”. E o lucro, motor do capitalismo, teria sido substituído por seu antecessor feudal: a renda.

— Nos últimos 20 mil anos, houve muitas inovações tecnológicas, mas com o capital sempre se mantendo como um meio de produção — diz Varoufakis, em entrevista por videoconferência. — Com o surgimento de big techs e dos algoritmos que “vivem” em nossos celulares, o capital agora modifica nosso comportamento. Essa mutação transformou o capitalismo em outro modo de produção socioeconômico.

O capitalismo matou o próprio capitalismo?

Não, foi o capital. Não podemos confundir capitalismo com capital, que é algo que produzimos para produzir outra coisa. Uma máquina a vapor, um robô industrial, um arado, um trator... O capital existia muito antes do capitalismo, desde as primeiras ferramentas que criamos. O capitalismo veio muito depois, há cerca de 250 anos, como uma evolução do capital.

E como esse capitalismo morreu?